☆

☆

ゾンビ宣言

A Zombie Manifesto:The Nonhuman

Condition in the Era of Advanced Capitalism, 2008

☆ ☆

☆

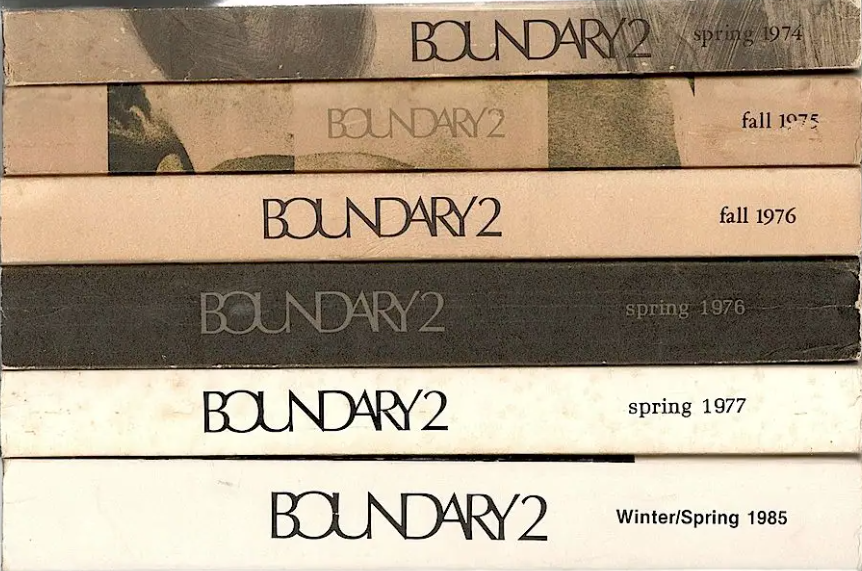

☆ Sarah Juliet Lauro; Karen Embry, A Zombie Manifesto: The Nonhuman Condition in the Era of Advanced Capitalism. boundary 2 (2008) 35 (1): 85–108. https://doi.org/10.1215/01903659-2007-027

章 立て

★ 表題のないイントロダクション

1. ゾンビー、序章

2. ゾンビの脳

3. ゾンビの身体

4.

本物のゾンビ

5. 終わり?

★「君はゾンビを見たか?」協賛

| ゾンビ宣言(ゾンビ・マニュフェスト):

高度資本主義時代における非人間的条件 サラ・ジュリエット・ラウロ、カレン・エンブリー ★表題のないイントロダクション |

|

| ゾンビは、20世紀後半の映画において最も一般的なモンスターのひとつ

であったが、多くの人が指摘しているように、ここ5年間、イギリス映画やアメリカ映

画においてさらなる復活(あるいは復活と言うべきか)を遂げている。ゾンビは、ビデオゲームやコミックから科学の教科書まで、いたるところで見られる。ゾ

ンビは、認知プロセスや存在の状態、破壊されたアニメーション、眠っている意識などを定義する科学的概念となっている。神経科学には

「ゾンビ・エージェント 」があり、コンピューター科学には 「ゾンビ関数

」がある。ニュースでは「ゾンビ犬」「ゾンビ企業」「ゾンビ・レイブ」さえ見かける。この比喩の偏在性は、ゾンビが文化的な価値を持ち続けていることを示

唆している。グローバル資本主義以降の人類に何が待ち受けているのか、多くの人が確かめようとしている社会史的瞬間の最も不可解な要素に語りかけるオン

ティック/ハウンティックな対象として、ゾンビが有用であることを示唆するために、ゾンビをより深く見ていきたい。 |

・ゾンビ表象の横溢 |

| 私たちの基本的な主張は、グローバル資本主義とポストヒューマニズムの

理論学派の間には両立しがたい緊張関係があるということだ。これはゾンビだらけの

エッセイである。ハイチ発祥の歴史的な民俗学的ゾンビは、主体的立場と主従弁証法との関係について多くのことを明らかにし、現代映画の生ける屍のゾンビ

は、スクリーンから現実世界へとますますなだれ込んできているように見える(隠喩として、このゾンビは、劣った主体を生きるに値しないものとしてコード化

する方法について多くのことを明らかにしている):

ポスト・ヒューマン理論の限界を暴き、主体の死によってのみポスト・ヒューマンになれることを示す思考実験である。ドナ・ハラウェイの『サイボーグ宣言』

とは異なり、私たちはゾンビの立場が解放的なものであるとは提唱しない-実際、その歴史やメタファーにおいて、ゾンビはしばしば奴隷である。しかし、私た

ちの意図主義は、ゾンビの(生者と死者の)両立しえない身体が、弁証法的モデル(主体/客体)の不十分さを浮き彫りにし、それ自身の否定的弁証法によっ

て、真にポスト・ヒューマンになる唯一の方法は、反主体的になることであることを示唆することである。 |

・グローバル資本主義とポストヒューマニズムの理論学派の間には両立し

がたい緊張関係がある ・ハイチ発祥の歴史的な民俗学的ゾンビは、主体的立場と主従弁証法との関係について多くのことを明らかにする ・非解放的な物語 ・否定の弁証法 |

| 私たちは、ゾンビをオンティック/ハウンティックな対象として読むこと

で、人間の身体性の危機、権力の働き方、そして人間が「他者」を服従させ抑圧してき

た歴史について多くを明らかにすることを提案する。ここでは、ゾンビの起源であるハイチから、ポピュラーカルチャーにおける最新の姿までをたどる。死から

よみがえり、畑で働くようになった死体でありながら、ハイチ革命の一翼を担ったという深い関連性を持つ(したがって、奴隷と奴隷の反乱というカテゴリーと

同時に共鳴する)ハイチのゾンビがあり、アメリカから輸入された怪物であるゾンビもある。ゾンビはまた、自分自身のために主張するメタファーであったり、

誰かに押し付けるメタファーであったりする。このゾンビは、資本主義のドローン(『ドーン・オブ・ザ・デッド』)や共産主義者のシンパ(『インベイジョ

ン・オブ・ザ・ボディ・スナッチャーズ』)、そして最近ではウイルス汚染(『28日後』)を象徴している。ゾンビからゾンビへの移行において、最初はただ

一人死からよみがえった夢遊病の奴隷であったこの形象は、邪悪で、伝染性で、複数形となった。私たちのマニフェストは、群体生物であり、ポスト・ヒューマ

ンとなりうる唯一の想像可能な妖怪である、意識のない存在であるゾンビの未来の可能性を宣言している。 |

・中枢=ハイチ、周縁=それ以外周辺、あるいは全世界 ・さまざまなゾンビ表象 ・存在論/憑在論 |

| 1. ゾンビー、序章 |

|

| 最近のユーモア文学、マックス・ブルックスの『ゾンビ・サバイバル・ガ

イド』がある:

生ける屍からの完全防御』は、ゾンビの猛攻撃を打ち破るための指南書として書かれている。この本はまた、人間の想像力を虜にするゾンビの正体を明らかにす

るかもしれない:

「従来の戦争は、従来の思想と同様に、この生物には役に立たない。私たちの存在が始まって以来、発達し、完成されてきた生命を終わらせる科学は、終わらせ

るべき『生命』を持たない敵から私たちを守ることはできない」10。その不死性こそが、恐怖を与え、心をくすぐるゾンビの特徴なのである。ブルックスが指

摘するように、大量破壊兵器が都市全体を意のままに消し去ることができる時代において、手ごわい敵とは、「生命

」を奪われても破壊することができないものである。あるいは、最近のB級映画『リターン・オブ・ザ・リビングデッド:ネクロポリス』の宣伝CMが自慢して

いるように、「すでに死んでいるものを殺すことはできない」。 |

・マックス・ブルックスの『ゾンビ・サバイバル・ガイド』(ゾンビの性質、身

体的特徴、行動パターン、ゾンビと戦うための適切な武器、戦闘技術、ゾンビへの攻撃法、ゾンビからの完全な防御法、ゾンビ大発生中の逃亡法。人類最大の脅

威ゾンビ襲撃から一般市民が生きのびるために。全人類必携。

目次

第1章 不死者—伝説と真実

第2章 武器と戦闘技術

第3章 防御法

第4章 逃亡法

第5章 攻撃法

第6章 ゾンビの支配する世界で

第7章 ゾンビ襲撃記録

付録 大発生記録帳) ・表象の消費対象としてのゾンビ(→生産と消費のメタファー/生産様式/消費) ・「生命 」を奪われても破壊することができないもの=ゾンビ |

| 2005年の夏、ジョージ・ロメロのゾンビ・シリーズ最終作『ランド・

オブ・ザ・デッド』の公開をめぐって、多くのメディアが大騒ぎした。この最新作を宣

伝するテレビのインタビューで、ロメロは「もしゾンビが地球を征服したらどうするか」と質問された。ロメロはこう答えた:

「そうすれば永遠に生きられる」と答えた。皮肉なことに、この発言は、それがどんな人生なのかを私たちに問うことを促す一方で、私たちがゾンビに魅了され

るのは、その不死性を讃えるためであり、私たち自身が肉体の奴隷であることを認識するためでもあることを明らかにしている。 |

・《永遠の不死》ロメロは「もしゾンビが地球を征服したらどうするか」 と質問された。ロメロはこう答えた: 「そうすれば永遠に生きられる」と答えた(→永劫回帰) |

| なぜゾンビは恐怖を与えるのか、そしてゾンビの脅威が不朽の価値を持つ

のはなぜなのか。単にゾンビが私たちの死すべき運命を嘲笑っているだけなのだろう

か。もしそうだとしたら、ゾンビが抱かせる恐怖は、吸血鬼のような他の不死身の怪物とは異なるのだろうか。ある精神分析的な解釈では、私たちは恐怖を感じ

るとき、つまり自分の肉体の外部にある力に脅威を感じるとき、自分が主体であることを最も鋭く自覚するのだと主張している。端的に言えば、恐怖は私たちの

個人としての意識を高めるのであり、生命の危機に瀕した状況では私たちの個人性が危険にさらされるからである。ゾンビは反主体であり、ゾンビの大群は個人

の痕跡を残さない。したがって、吸血鬼とは異なり、ゾンビは二重の恐怖をもたらす:

ゾンビに食われてしまうという第一の恐怖があり、それは主に肉体にもたらされる脅威である。そして第二の恐怖は、意識を失うことで怪物の大群の一部になっ

てしまうことである。これらの恐怖はどちらも自分の死に対する認識を反映したものであり、最終的には「自己」を失うという原初的な恐怖を明らかにするもの

である。ゾンビが他の怪物と異なるのは、肉体が復活し保持されることである。吸血鬼や狼男のように、ゾンビはその物質的な形態で脅威を与える。吸血鬼や無

形の幽霊でさえ精神的な能力を保持し、狼男は非合理的で獣のようになることがあるのに対し、ゾンビだけは完全に正気を失い、真っ白な生物になるが、意識は

完全にない。 |

・不死であるが、我々の憧れるような不死ではない。 ・反主体、個性がない ・食われてしまう(=ゾンビになる潜在的可能性) ・「意識」を失った怪物=ゾンビになる(=意識を失うから、それは主体にとって幸福 でも不幸でもない。自分は自分であるという人間にとって個性を失う恐怖に支えられている) |

| したがって、ゾンビと自分を同一視することから来る恐怖は、主に意識の 喪失に対する恐怖である。無意識だが生気のある肉として、ゾンビは人間性が認識に よって定義されることを強調する。また、ゾンビの朽ち果てた姿は、人間の肉体に内在する障害、つまり人間の死というものを肯定している。したがって、ある 意味で、私たちは皆、すでにゾンビなのである(しかし、まだゾンビではない)。ゾンビは、私たちがそれぞれ運命づけられている無生物の終末を象徴している からだ15。しかし、ゾンビが興味をそそられるのは、それが予言する未来だけでなく、人類が経験した生きづらさや文明の歴史についても言及しているからで ある。心のない肉体であることは、人間以下、動物であることであり、主体性のない人間であることは、囚人、奴隷であることだ。ゾンビはその両方であり、ゾ ンビは私たちの過去、現在、未来を語る。 | ・ゾンビと自分を同一視することから来る恐怖は、主に意識の

喪失に対する恐怖 ・無生物の終末(を予感させる) |

| その起源や民俗学的な化身において、ゾンビは文字通り奴隷であり、ヴー

ドゥー教の司祭に育てられ、畑で働かされる。プラトンが書いたように、「肉体は魂の

墓場である」。奴隷の肉体が彼の牢獄となるように、ゾンビは人類が本来持っている牢獄であることを示している。ゾンビは、私たちが何者であるかを示してい

る。それは、私たちの肉体に不可逆的に縛られ、すでに墓場と結婚しているということだ。しかし、ゾンビはまた、私たちが何者でもないことも教えてくれる。

私たちが知っているように、人間は、認識力のある、生きている生き物として、肉体の死より長生きすることはないのだ。そのため、ゾンビのメタファーは(神

話の親であるハイチのゾンビのように)純粋な奴隷ではなく、奴隷の反逆でもある。人間が死すべき肉体に監禁されているのに対し、ゾンビはこの監禁に抵抗す

るグロテスクなイメージを提示する。ゾンビは人間の体現を強調すると同時に、自ら設定した限界に逆らう。しかし、この象徴的な二面性の根底にあるのは、ゾ

ンビは死すべき存在でも意識的でもなく、境界の存在であるということだ。生者であり死者でもある身体を同時に占有することで、安定した主体と客体の立場を

脅かすゾンビは、権力関係にジレンマをもたらし、現在の経済的上部構造において、広く疑問視され、批評され、議論されながらも、ほとんど異議を唱えられる

ことのなかった社会力学を破壊する危険性をはらんでいる。 |

・ゾンビ=奴隷であり、畑で働かされる([Gangan, Houngan]フンガン=ウンガン=ホウガン=司祭の力によって) ・ハイチのヴー ドゥー ・「肉体は魂の 墓場である」(プラトン) ・人間の限界は、人間の肉体の限界 ・ゾンビ=奴隷の反乱 ・ゾンビ=境界存在 ・ゾンビ=社会力学の破壊者 |

| 私たちは、ゾンビをサイボーグよりも効果的なポストヒューマニズムの想

像として読もうと試みるが、それは歴史的な権力と抑圧の物語に依存しているからであ

る。生と死、主体と客体、奴隷と奴隷の反乱を同時に持つゾンビは、ジェンダーよりもむしろ、力関係の(否定的な)弁証法によって知られるポストヒューマン

の妖怪である。マルクス主義やポストコロニアル言説、精神分析や歴史学、そして最も有望なのは哲学やポストヒューマニズム理論である。 |

・ゾンビ=ポ

ストヒューマニズムのシンボル |

| 「ポスト・ヒューマン理論」の創始的なテキストのひとつであるハラウェ

イの「サイボーグ宣言」のタイトルと精神を借りて、ここでは、ゾンビはいささか皮肉な

言説モデルとしてのみ語ることができると主張する。ゾンビは反カタルシスである。したがって、「ゾンビ宣言」とは、肯定的な変化を呼びかけることのできな

いものであり、支配的なモデルの破壊のみを呼びかけるものなのである16。われわれのエッセイは、時に舌鋒鋭く、自らの提案の不条理さを自覚しているが

(むしろ、しばしば「シュロック」や「キャンプ」として自らを称賛するゾンビ映画というジャンルそのものに似ている)、われわれは決してハラウェイの極め

て重要で不朽の作品を馬鹿にしているわけではない。私たちは「サイボーグ宣言」に大きな恩義を感じており、これは私たちのオマージュである。しかし、この

エッセイは、人間が主体/客体の難問から解放されるというユートピックの幻想でもなければ、人類が主体/客体の束縛から解放された場合に起こるであろう終

末を謳歌する暴動でもない。ポストヒューマニズム」、「否定弁証法」、ポスト構造主義の再来として待ち望まれている「断絶」など、批評理論に通用している

哲学的概念のいくつかが、もし私たちのゾンビーという物質的な姿に化身したらどうなるかという皮肉な想像である。 |

・非実体=憑在

論 ・Schlock, 1971年の映画 ・キャンプはどの映画なのか、不詳 ・人間が主体/客体の難問から解放されるというユートピックの幻想でもなければ、人類が主体/客体の束縛から解放された場合に起こるであろう終 末を謳歌する暴動でもない |

| 具体的には、ゾンビを人文主義哲学や精神分析とともに、またそれに対し

て読み解くだけでなく、境界標識としてのゾンビの歴史的意義を論じ、権力力学、植民

地主義、産業に関するマルクス主義理論の文脈で読み解く。人類を定義してきたこれらの様々な言説を概説することで、最終的に真の「ポスト・ヒューマン」と

はどのようなものかを示唆する。 |

・境界の標識 ・ポスト・ヒューマン |

| その限界性によって定義される姿として、ゾンビは、人間の状態が意識の

危機と同様に良心の危機を経験しているかもしれない時代における、人間性への疑念を

示している。私たちは、資本主義時代のホモ・レイバーと対立するポスト・ヒューマン意識(サイボーグ以後の意識)のモデルとして、また、精神の溶解への恐

怖に語りかける身体として、ゾンビを提示する。ゾンビは、ポスト・ヒューマンの状態を想像するための効果的なモデルであると同時に、文字どおり、ポスト

(死後)の人間でもある。何よりも、ゾンビの「否定的弁証法」17は、主体/客体の境界についての考え方を再構築し、特に、私たち自身の人間の体現の感覚

に深く影響を与える主人/奴隷の役割と共鳴する。この怪物の起源を問い、皮肉にも「現実の」ゾンビとして想定されるいくつかの例を提案しながら、さまざま

な文化的な平面にまたがるゾンビの意味を調査する。しかしその前に、ゾンビの姿に我々を導いた理論的な疑問に目を向け、我々の歴史的・経済的瞬間がいかに

この幻影を最も適切な比喩として召喚しているかを示さなければならない。 |

・ゾンビ化は、意識の危機であるとどうじに、良心の危機 ・ |

| 2. ゾンビの脳 |

|

| 映画製作者や批評家たちは、ゾンビが工場労働者の機械的パフォーマティ

ビティ、脳死状態でイデオロギーに支配された産業の下僕、そして常に口を開けている

国民国家と共鳴していることを指摘してきた。資本主義下の個人は、しばしばゾンビとして特徴づけられる。しかし、マックス・ホルクハイマーとテオドール・

アドルノが書いているように、私たちのゾンビのような個人性は、自己の幻想に依存している:

このようなシステムのもとでは、「すべての思想に付随する、永遠に同じ『私』は考える。ホルクハイマーとアドルノらが示しているのは、主体と客体の幻想的

な分離、すなわち個人主義のファタ・モルガナ(fata

morgana)が、自由であると錯覚しているにすぎない資本主義の奴隷であるゾンビの陣営を幸福にしているということである。ホルクハイマーとアドルノ

は、商品フェティッシュが対象を活気づけ、再定義が労働者を客体化するように、資本主義のもとでは主体と客体は有効なカテゴリーではないと主張する。しか

し、この混同を確認するだけでは不十分で、ゾンビの姿では、主体と客体が消し去られる。同時に奴隷であり、奴隷の反逆でもあるこの姿は、資本主義の今をよ

り適切に反映しており、たとえサイボーグの未来よりも将来性がないとしても、ポスト・ヒューマンという予言は実現する可能性が高い。ゾンビは、より悲観的

ではあるが、それにもかかわらず、私たちの現在、特にグローバル経済下のアメリカを象徴するものとして、より適切であると私たちは感じている。そこでは、

私たちは地球上の他の国々の生産物を食い物にしており、自らの人間性から疎外され、腐敗しながらも不死を模索しながら、つまずきながら前進している。マル

クスにとって、大規模産業の効率性は、「労働者を機械の生きた付属物に変える」ことによって達成される分業に依存している。こうして、生産過程の一部とし

て再定義された主体は、すでに客体に溶け込んでいる。 |

・機械化したゾンビ ・脳死状態としてのゾンビ ・ゾンビは他者に対する自己意識の投影(→ゾンビの精神現象学) ・私たちのゾンビのような個人性は、自己の幻想に依存している ・主体と客体の幻想的 な分離、すなわち個人主義のファタ・モルガナ=蜃気楼(fata morgana)が、自由であると錯覚しているにすぎない資本主義の奴隷であるゾンビの陣営を幸福にしている ・・fata morgana = 蜃気楼:「ファタ・モルガナは優れた蜃気楼の一種で、遠くの物体が歪んで水平線より高く見える複雑な目の錯覚である。メッシーナ海峡の蜃気楼はかつて彼女 の呪術的創造物であると信じられていたことから、アーサー王伝説に登場する変幻自在の魔術師モルガン・ル・フェイにちなんで名付けられた。」 ・ゾンビがつくる社会、というイメージ ・労働者を生きた機械に変える社会はゾンビ社会?——労働の社会的分業「問題」 ・ |

| 権力関係とグローバル資本主義への隷属に関する思想史は、「心」、「自 己」、「個人」の神聖さといった人文主義的な構造が、私たちを幽閉する鉄格子であると 指摘してきた。ホルクハイマーとアドルノは、『啓蒙の弁証法』の中で、主観性は依然としてイデオロギー的な支配を可能にする虚構にすぎないことを示してい る。彼らはこう書いている。「主観性は、より絶対的な支配を得るために、自らを、本来任意であるはずの規則の論理へと揮発させた。実証主義は、最終的に、 最も無為な空想である思考そのものに手を下すことをためらわず、個人の行為と社会的規範との間に介在する最後の主体を排除した。」 究極的には経済体制に奉仕するイデオロギーの支配から抜け出すためには、思想は実証主義的な主張をすべて排除しなければならない。形而上学に関しては、ア ドルノの否定弁証法のモデルが好まれる。 | ・主観性の絶対支配 ・実証主義は、主体を排除した?——そのため実証主義的主張を排除せよ(=否定弁証法の方法論) |

| 私たちにとって、ゾンビは否定弁証法の実践である。生ける屍は、それが

橋渡しするカテゴリーを構成する部分に分割することができず、弁証法的モデルの不十

分さを提起する。ゾンビの弁証法は解決を目指すものではない。実際、それは不可能である。ゾンビはその定義からして、反カタルシスであり、反解決である。

ゾンビは、取り返しのつかない緊張状態にある対立である。私たちは、産業革命後、ホロコースト後の時代における個人の「決定的な否定」としてゾンビを読む

ことに興味がある。ゾンビは単に主体の否定ではない。ゾンビの意識の欠如は、ゾンビを純粋な物体にするのではなく、むしろ主体と客体の分断を否定する可能

性を開く。それはサイボーグのようなハイブリッドでもなければ、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリのシゾフレニックのような多重性で

もない。むしろ

ゾンビは、システム全体を破壊するパラドックスなのだ2。 |

・ゾンビは否定弁証法の実践 ・反カタルシスであり、反解決 ・主体と客体の分断を否定する可能 性を開く ・システム全体を破壊するパラドックス |

| これまで述べてきたように、私たちのゾンビのモデルは、ポスト・ヒュー

マンな主体について議論するための新たな様式を模索することに動機づけられている。

真にポスト・ヒューマニズム的な主体とは、主体ではない主体であろう。ハラウェイの『サイボーグ宣言』は、ハイブリッドを通して両者の隔たりを再構築する

ことで、主体と客体という二項対立を解決しようとした。しかし結局のところ、このテキストは、主体そのものが包摂のプロセスを通じて主体と客体の境界を解

消できると提案しているように見える。批評家たちは、ポスト・ヒューマンとしてのサイボーグという図式の限界を明らかにしてきた。N.キャサリン・ヘイル

ズは、ポスト・ヒューマンは肉体を失ったが、啓蒙主義的なリベラル・ヒューマニズムの主体との同一性は保たれたままであると主張し、サイボーグのモデルを

複雑化させた25

。ヘイルズらが示唆するように、ポストヒューマンを真に進めるためには、身体ではなく、啓蒙主義的な主体の立場を捨てなければならない。対照的に、ゾン

ビーは主体と客体を和解させるのではなく、むしろアンチテーゼとして、両者を不可逆的に分離したものとして保持する。 |

・ハラウェイの『サイボーグ宣言』(→ハイブリッド状態の称揚) ・その理由:主体と客体の二分法批判 |

| 私たちは、ポスト・ヒューマンの状態を正確にモデル化する唯一の方法

は、主体も客体も拒絶し、不可逆的で、反カタルシス的で、反解決的で、否定的弁証法の

様式で働く、ゾンビの「どちらでもない/どちらでもない」であると主張する。私たちは、今日存在する人類のアナロジーとして、また(同時に)「怪物のよう

な未来

」の予兆として、ゾンビを打ち出す。ゾンビをポストヒューマニズムの「隠喩」とすることは避ける。隠喩は等価性を含意するが、類推は不特定の比率のみを含

意する。したがって、「ゾンビ」マニフェストが新しいモデルを提唱できないものであるように、ゾンビの類推は否定的に機能し、人類とそのアンチテーゼの間

の形象的関係の実体ではなく、形だけを示唆する。 |

・主体と客体の二分法批判 ・ゾンビのような両義的存在 ・メタファー概念の拒絶 |

| サイボーグは、生命を二元的なカテゴリー(男性/女性、主人/奴隷、主

体/客体)に整理する対立的なスラッシュの緊張を解きほぐし、ハイブリッドのモデル

が差異の解消を示すことを示唆しているように見えた。ゾンビのメタファーそのものは、異なる用語への分離可能性によって、ハイブリッドを超えている。それ

自体が存在-不在の化身でありながら、生ける屍であるがゆえに、主体/客体の立場を複雑にしている。私たちがサイボーグから学んだのは、

「both/and 」を主張することで 「everever/or

」のモデルを否定するだけでは不十分だということだ。ゾンビイは単にそうするのではなく、アナロジーとして機能することで、ゾンビイと人間の関係を明確に

するあらゆる前置詞を置き換える。主語と目的語を結びつける用語は存在しないのだ。ゾンビの身体は、それ自体がこの不確定な境界なのである。 |

・サイボーグ=ハイブリディ的 |

| 現代の映画版では、ゾンビを殺すには脳を破壊しなければならない。おそ

らく主体と客体の対立によって示唆された権力関係によって形成された非人道的な歴史

によって汚されたリベラル・ヒューマニズム的主体の立場をうまく元に戻すには、すでに幻想的な個人の感覚を喪失させなければならない。啓蒙の弁証法』の序

文で、ホルクハイマーとアドルノはこう書いている。これらの権力は、社会による自然支配を想像を絶する高みへと導いている。そのような個人は、彼らが奉仕

する装置の前では消え去りつつあるが、彼らはその装置によって養われ、以前よりも良くなっている。」

ホルクハイマーとアドルノが示唆するように、個人とは、より大きな支配を確実にするために経済構造によって作り出された虚構であるとすれば、私たちにとっ

て、この束縛に対する唯一の答えは、すでに起こったことの文字通りの姿であるゾンビという形で現れる。こうしてゾンビは、ポスト・ヒューマンを真に前進さ

せる方法を示唆している。この断絶によって、私たちは資本主義的隷属の抑圧的な力を解き放つだろう。しかし、その代償は?ゾンビのディストピア的な約束

は、それに代わるものを想像することなく、腐敗したシステムの破壊を保証することしかできないということだ。 |

・ゾンビの脳を破壊することが、唯一の攻撃方法(=脳は唯一のゾンビ的

主体の制御主体?) ・個人という考え方は構築的幻想 |

| 3. ゾンビの身体 |

|

| ゾンビは植民地時代に輸入されたもので、20世紀初頭、アメリカがハイ

チを占領していた時代にアメリカの文化的想像力に浸透した。ハイチの民間伝承からの

流用を認めることなしに、ゾンビの姿を取り上げることはできない。エドワード・サイードは『文化と帝国主義』の中で、「一見、切り離された非政治的な文化

的学問分野」のように見えるものが、実は「帝国主義的イデオロギーと植民地主義的実践の極めて汚らわしい歴史の上に成り立っている」ことが多いと警告して

いる30。 「30

実際、ハイチのゾンビは西洋の映画やホラー神話によって「共食い」され、それゆえゾンビは「野蛮な」人々に対する人種差別的な誹謗中傷として読まれること

もあるが、この怪物の歴史に潜む力によって語られることも多い。ハイチの奴隷は文字通り植民地隷属のくびきを投げ捨てたが、この国は外国の占領、内乱、病

気に悩まされ、不幸な国民史を歩んできた。同様に、ゾンビはこのような失望を体現しているように見える。ゾンビは象徴的に死に逆らうだけであり、しかも悲

惨なことに、ゾンビの死からの生還さえも、屍体の中に閉じ込められたままであるため、祝福に値しない。 |

・ゾンビの歴史的由来 ・民間伝承 ・サイード:『文化と帝国主義』の中で、「一見、切り離された非政治的な文化 的学問分野」のように見えるものが、実は「帝国主義的イデオロギーと植民地主義的実践の極めて汚らわしい歴史の上に成り立っている」ことが多いと警告して いる30 ・ゾンビとコロニアリズム ・ゾンビと奴隷の絶望的反乱のシンボル(=それ自体が文化表象) |

| それは、奴隷の暗い怒りを払拭し、図像を裏返しにすることで、ゾンビの

飽くなき飢えを白人の消費者に見立て、図像が再利用されることで奴隷の身体を効果的

に飲み込むというものだ。あるレベルにおいて、この物語化は、ゾンビの乗り越えがたい力を回復させ、卑しい黒人の身体ではなく、帝国、植民地、資本主義の

構造を寓意化する。 |

・資本主義世界の倒錯的モデルとしてのゾンビ |

| ゾンビが人間/ポスト・ヒューマンの瞬間を映し出す歴史的瞬間に到達し

たのは、この姿の植民地的ルーツに遡らなければならない。すべてのゾンビの起源であ

るハイチの民間伝承では、ゾンビという言葉は「魂のない身体」だけでなく、「身体のない魂」をも意味していた31

。このように、反乱の感染性に対する西洋の恐怖を明確に表現することで、この傾向はユビキタスな伝染のメタファーとして映画的ゾンビに現れている。 |

・ゾンビの歴史化が必要 ・ゾンビ=感染のメタファー() |

| ダニエル・コーエンによるハイチの民間伝承儀式の発掘では、具現化され たゾンビはまず魂のない生身の死体として理解され、「ゾンビは吸血鬼のように本質的 に邪悪なものではなく、単なる召使いにすぎない 」と思い起こさせる。コーエンは、ゾンビは夜間に畑で働けるように、呪術医であるハンガンによって死から蘇らせられ、創造されたと信じられていたと指摘す る。ゾンビ神話が奴隷制度と深く結びついていることは明らかだが、批評家たちはこの怪物の起源について異なる解釈を提示している。ある人類学者のフランシ ス・ハクスリーは、ゾンビは奴隷制度に耐える住民の姿を表現したものだと主張している。また、ゾンビは奴隷の悪夢のようなものだと推測する人もいる。奴隷 にとって、解放される唯一の希望は死であり、至福の死後の世界が約束されている可能性がある。しかし、死んだ奴隷の死体がゾンビとして労働のために生き 返ったとしたら、奴隷の存在は死後も続くことになる。紛争は「フランス革命から2年後の1791年に始まり、植民地は歴史上唯一成功した奴隷の反乱によっ て揺さぶられ、やがて完全に破壊された」。戦争は12年間続き、先住民はヨーロッパ最強の軍隊を打ち破った。反乱軍の鬨の声は、「我々には母も子もない。 死とは何か」というものだった39。 | ・ダニエル・コーエン ・呪医、司祭としてのハンガン(フンガン) ・フランシス・ハクスリー:奴隷制度に耐える住民としてのゾンビ ・不死という拷問=永劫回帰. |

| ゾンビは現在、無力であると同時に強力であり、奴隷であると同時に奴隷

の反逆として理解されている。ゾンビが奴隷と奴隷の反逆の両方を表すという二重の可

能性が、西洋の想像力を捉える鍵なのだ。イデオロギー的な目的のためにゾンビが流用され、誤用される可能性があることを認めるとき、私たちはゾンビを過去

から切り離してはならない。しかし、現代のゾンビの身体が不確定な境界線であるとすれば、ゾンビの口ほど、その遍在する透過性と飽くなき飢餓を象徴する場

所はないだろう。というのも、ゾンビが食事をするのは常に口であり、ゾンビとそうでないものの物理的な境界が、その咬みつきによって消し去られる場所だか

らである。 |

・両義的 ・噛みつき |

| 無意識の消費機械として、映画的ゾンビが恐怖を与えるのは、それが現代

の商業社会を反映しているからである。資本主義のアイコンとしてのゾンビというかな

り一般的な解釈では、グローバル資本主義の怪物のような姿は、貧困にあえぐ「第三世界」の労働力を糧としている。ゾンビは今、新たな奴隷である資本主義労

働者であると同時に、システムの存続を保証するイデオロギーの構築物に囚われた消費者でもある。この貪欲な夢遊病者は、次の食事に向かって盲目的によろめ

きながら、2つの機能しか果たさない機械である。ハイチゾンビのルーツは帝国の奴隷であるにもかかわらず、今日のハリウッドゾンビは、より多くのゾンビを

生み出す以外、何も生み出さない。 |

・無意識の消費機械 ・資本主義のアイコン ・システムとしてのゾンビ ・労働者=消費者 ・ゾンビの目的論;生命のシンボル、増殖 |

| この生産における違いはさておき、私たちはゾンビと奴隷の違いをより深

く考えるために立ち止まる必要がある。ハンナ・アーレントは『人間の条件』の中で、

古代の奴隷制の正当性を、人間の必要性という重荷を転嫁する試みであることを明らかにしている。彼女は、人間は「力によって必要性に服従させた者を支配す

ることによってのみ、自由を獲得することができた」と述べている40。ゾンビも奴隷も純粋な必要性に服従しているが、奴隷は誰かの労働をこなしており、よ

り機械に近い。ゾンビの生殖衝動は、ゾンビの「社会」(と分類できるのであれば)に奉仕するためのものであり、無意識の衝動か、あるいは単なる飢餓の副作

用である。したがって、ゾンビは消費と再生産という2つの別々の機能を持っているとは言えない。このように、自己保存の衝動は種の増殖と一体化している。

個々の肉体の衝動は集団の意志と同じなのだ。ちなみにこれは、資本主義の成功を保証する「合理的」衝動としてアドルノが定義するものを反映している。 |

・人間の重荷(労役)を、権力や資本で肩代わりさせる ・支配こそが自由を得る手段 ・ゾンビ=機械 |

| 感染し、消費するゾンビの姿は、人類の重荷を他者に移そうとする試み、

そしてますます公になる病気への恐怖を物語っている。純粋な消費に狂奔するゾンビ

は、国家による抑圧をまだ共有していない人々を感染させようとする。ゾンビはその重荷を移そうとするが、その結果、その状態が増殖するだけである。した

がって、ゾンビは再びカタルシスの可能性を妨げる。古代ギリシャ社会であれ、今日のグローバル資本主義上部構造であれ、必要性の重荷を他者に転嫁すること

を可能にする人間と奴隷の境界は、ゾンビによって脅かされている。 |

・人類の重荷を他者に移そうとする試みとしてのゾンビ ・純粋な消費に狂奔するゾンビ ・国家による抑圧をまだ共有していない人々を感染させようとする ・カタルシスがさまたげられるゾンビ |

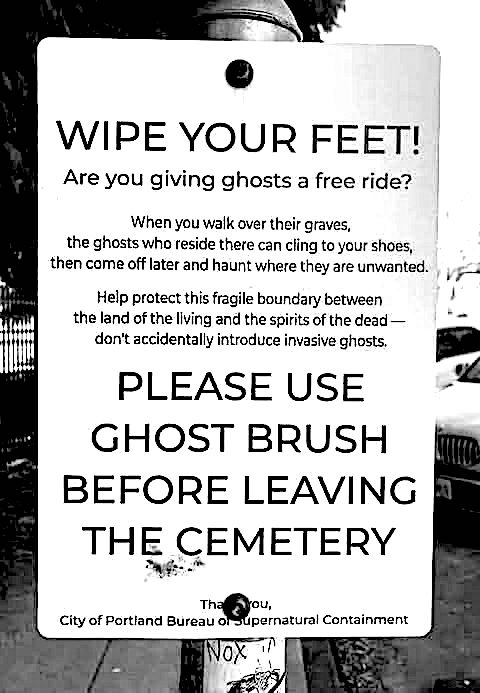

| この危険性は、映画的ゾンビの姿や公共空間への感染に顕著に表れてい

る。街の広場、墓地、学校、道路、さらにはショッピングモールなど、ゾンビの身体はし

ばしば公共の場で見られ、あからさまな社会批判を提供している。公共の領域が純粋な必要性、あるいは純粋な消費に侵されているという恐怖は、人間離れし

た、常に消費し続けるゾンビのドラマを通して表現される。アーレントにとって、資本主義システムの「浪費経済」は「大衆文化」の弊害をもたらすものであ

り、そこでは「モノは、それが世に現れたと同時に、ほとんどすぐに食い尽くされ、捨てられなければならない」42。したがって、現代映画の飽くなきゾンビ

は、この種の社会批評の化身であり、資本主義の怪物のような未来を予兆していることがわかる。 |

・アーレント「人間の条件」 ・浪費経済の実践者としてのゾンビ(=人間がゾンビに食い尽くされる)——人間の再生産条件を考慮しないゾンビ(=強制収容所におけるナチ:だが、ナチス の収容所には鉄道網を介してユダヤ人等が搬入されてくる) ・ゾンビ的生産行為の限界(=そして獲物としての人間はだれもいなくなる=ゾンビ的民主主義の実現) |

| ゾンビの崩壊した主体/客体としての地位は、他の怪物的あるいはポスト

ヒューマン的な人物像にはない、この特徴的な特徴がオートマトンと奴隷の両方を描写

していることを想起させる。ゾンビは思考できないが、双頭の怪物である。ゾンビは、恐れられるすべてのものと同様に、それを形作る文化の産物であり、その

神話には既存の社会状況の刻印がある。マルクス主義理論は、この不吉な姿の多くの側面と共鳴している(最も明白なレベルでは、ゾンビは脳を食べる消費者と

ゾンビ化した労働者の両方に似ている)が、精神分析的アプローチと唯物論的アプローチを結びつける支点として読むこともできる。 |

・ゾンビのユニークさ ・先行形態を知りたがるマルクス(→「前資本主 義経済の成り立ち」) |

| ゾンビは、個々の肉体の中での孤立に対する人類の不安を代弁し、私たち

の死は、人間の有限な存在に対するゾンビのグロテスクな反抗によってバーレスク化さ

れ、その結果、仲間からの究極的な分離と、群体生物のディストピックな幻想のどちらがより恐ろしいかを問いかける。ゾンビの進化の歴史的軌跡を検証するこ

とで見えてくるのは、私たちの恐怖、私たちの心理的構造を翻訳する媒介衝動は、社会の物質的条件によって知らされる物語であるということだ。ゾンビが肉体

と精神/魂の分裂に対する不安を表現しているとすれば、歴史を通してこの物語は政治的、社会的危機の様々な装いを帯びている。ゾンビは、それが登場する歴

史的瞬間(植民地化、奴隷制、資本主義的隷属など)の差し迫った社会的懸念の純粋な表現ではなく、むしろ、これらの歴史的出来事によって構造を与えられ、

根底には、肉体の死滅に関する、心そのものと同じくらい古い危機を表している。ゾンビが主体/客体の分裂というファシズム的構造をどのように消し去るかを

知るためには、ゾンビが権力力学を再構成する、より広範な方法を理解する必要がある。それは、他の人間を客体にする者同士の間だけでなく、主体的で意識的

な主体と客体としての身体との間でも同様である。 |

・ラカン主義者〈対〉マルクス主義者(→「ジャック・ラカン」) ・バーレスク=踊りを主にした喜劇 ・ゾンビ=群体生物のディストピックな幻想 ・仲間からの分離 ・ファシズム的体質(=ゾンビを恐るのはファシズムを恐るリベラルデモクラシーの健全な精神か?) |

| 4. 本物のゾンビ |

|

| 肉体の脆弱性と腐敗に対する本能的な恐怖、そして意識の溶解——私たち

が

死に近づくにつれて起こるすべてのこと——は、生きた死体としてのゾンビの怪物的な双

曲線に示唆されている。死体は、人間存在の本質的で切り離すことのできないもの、私たちが戻らなければならない無生物の状態を表している。死体はそれ自

体、暗示によって恐怖を与える能力を持つが、歩く矛盾である生ける死体は、私たちの未来だけでなく現在をも表しているため、最も深く恐怖を与えるかもしれ

ない。私たちの身体は私たちが恐れ、拒絶するものであるが、そこから離れることはできない。多くの怪物がそうであるように、ゾンビもまた、さまざまな種類

の身体に対する私たち自身の不快感を照らし出すが、何よりも、人間の身体が常に存在する現実的な脅威であることを示している。私たちは皆、ある意味では歩

く死体であり、それは必然的に戻らなければならない状態だからだ。人間が自らの死を背負っていることを想像することで、私たちはゾンビが恐怖を与えるさま

ざまな方法のひとつを見ることができる。 |

・肉体の脆弱性と腐敗に対する本能的な恐怖 ・意識の溶解 ・われわれのデフォルト形態としてのゾンビ(=私たちは皆、ある意味では歩 く死体であり、それは必然的に戻らなければならない状態) |

| 私たちは、歴史的・哲学的探求の中に存在するゾンビについて説明し、マ

ルクス主義理論との対話の中でゾンビをどのように読み解くことができるかを提案しよ

うと試みてきた。ここでは、「現実のゾンビ」(逆説的であることをお許し願いたい)の例をいくつか提示し、境界的な図像としてのゾンビの不確定性が、隠喩

的か文字通りのものか、幻想的か現実的かといった決定不可能性にまで及ぶことを説明したい。 |

・境界的なイコン |

| ジュリア・クリステヴァは、死体という「廃棄体」についての考察の中

で、出産する女性の開いた子宮に腐敗した死体からバクテリアが入り込むことによって引 き起こされた産褥熱の流行について言及している:

「産褥熱は、女性の性器が死体によって汚染された結果である。相反するもの(生/死、女性的/男性的)が結合する[気が散る]瞬間である」46。この例で

は、私たちが想定したい現実のゾンビの最初の姿を見ることができる。これはまた、西洋人医師がゾンビ製造者としてハイチ人ハンガンと並ぶ興味深い瞬間でも

ある。産褥熱に冒された女性はゾンビであり、たとえ分子レベルであったとしても、死者と生者の肉体の結合体であった47。多くの批評家は、怪物がある種の

身体に対する不信感や不快感をどのように裏切るかを説明することに関心がある。従って、産褥熱の女性の例では、生殖能力を持つ女性が生きた死体となること

で、ゾンビ的な女性の自己再生能力に対する不信が隠喩されている。 |

・ジュリア・クリステヴァ=産じょく熱の死体(脚注46) ・西洋人「男性」医師とハンガン |

| ほとんどの批評家は、怪物の概念が障害者の身体と深く結びついているこ

とを指摘している49。精神障害者は歴史的に、道徳的に疑わしい意識を持つか、主体

性がまったく欠如した存在として描かれてきた。ジョルジョ・アガンベンが指摘するように、「不治の馬鹿者」50はナチスのリストに載っており、生きる意志

も死にたいという願望もないとされる不確定な状態を占めていた。おそらく死後硬直や進行した腐敗を反映したものであろう、映画的ゾンビののろのろとした歩

行でさえ、筋肉障害のように見える。 |

・身体障害者の形態と、ソンビの仕草の類似 ・身体障害者へのステレオタイプと恐怖が、ゾンビのそれに重なる |

| ミシェル・フーコーは『狂気と文明』の中で、18世紀から19世紀にか

けて精神疾患を治療するために用いられた多くの治療法について言及している。肉体を

浄化する試みに関連する儀式の中には、生きている肉体を死体のように防腐処理すれば、精神の腐敗を防ぐことができるという奇妙な考え方があった52。この

ように、精神障害者の治療は、ショック療法やロボトミー手術の失敗が深刻な脳障害を引き起こすことで、我々が映画で目にするような主体性や表情を示すこと

のできないアニメーションの死体に、より文字どおり似せるようになるずっと前から、彼らを象徴的なゾンビにしていたのである。 |

・フーコー:肉体を浄化する儀礼(脚注52) ・ミッシェル・フーコー『古典時代における狂人の歴史』 |

| 死体にはびこるバクテリアに汚染された産褥熱の女性たちのように、生者

と死者の違いを決定する市民的・社会的境界線をまたいだ現実の死体なのだ。サイボー

グがテクノロジーによって実装され、あるいは影響を受けた身体であるように、これらの現実のゾンビもまた、ミクロなレベルでは、その姿の中に死体の属性を

含んでいる。防腐処理された狂人の例では、劣等とみなされた精神病者の社会的死が、生者がすでに死んだものと解釈され、それに従って扱われることで、こう

した生命的境界の文字通りの侵犯に変換されているのがわかる。現代の例であり、サイボーグでありゾンビであると主張し、この2つのカテゴリーの重なりにつ

いて有益な議論をもたらすかもしれない: テリー・スキアボである。 |

・現実の屍体と、ゾンビの身体 |

| マイケル・シャイボが妻(テリー)の栄養チューブを除去するために行った嘆願に

よって、いくつかの裁判とメディアの熱狂が巻き起こった。しかし、ここで私たちが最も

関心を寄せるのは、シャイボの生死不明をめぐる論争の側面である。テ

リーの栄養チューブを抜こうとする義理の息子の願いに反対した彼女の両親は、スキアボ

がまばたきをして微笑んでいるように見えるビデオを公開した。外見上の認知が、内面的な状況認識を反映しているかどうかという問題が、この

議論を方向づけ

た。マイケル・シャイボが妻が本当に持続的植物状態にあったことを立証するためには、妻が意思疎通ができないだけでなく、周囲の状況にも気づいていないこ

とを立証しなければならない。 |

・シャイボ事件(Terri Schiavo case): テリー・シャイボ事件とは、不可逆的な持続的植物状態にあった女性、テレサ・マリエ・シャイボ(旧姓シンドラー)(1963年12月3日 - 2005年3月31日)のケアに関して、1998年から2005年にかけて米国で行われた一連の裁判と立法措置である。シャイボの夫(マイケル)と法定後見人は、シャイボは回復の見込みのない人工的な生命維持の延長を望まなかっただろうと主張し、1998年に栄養チューブの除去を選択した。シャイボの両親は、夫の主張 に異議を唱え、シャイボの医学的診断に異議を唱え、人工栄養と水分補給の継続を支持した。シャイボの両親による一連の法的異議申し立てが、最終的には当時 のアメリカ大統領であったジョージ・W・ブッシュに至るまで州や連邦の政治家を巻き込み、世間を大いに騒がせ、長期化したため、シャイボの栄養チューブが 最終的に除去されるまで7年(2005年まで)の遅れが生じた(→)。 |

| このような裁判では、何が生命を構成するのかの決定要因として「認識」

が宣告される。もし意識が錯覚であると判明すれば、その人は「人」ではないことにな

る。スキアボ論争は、国家の管轄権と個々の人間の主権の戦いの場となった。したがって、テリー・シャイボのケースは、社会的権力を持たない者、あるいは

(精神病患者のように)意識が劣っているとみなされた者が、法的に死んだとみなされるという、人間の存在に設定された限界を示している55。実際、シャイボがイタリア語で「奴隷」を意味することは、ゾンビが奴隷として起源を持ち、特徴づけられ続けていることを考えると、特筆に値する不気味な偶然の一致であ

るように思われる。 |

・スキアボ事件(Terri Schiavo

case)は、(ゾンビ問題とからみ合わせれば)コミュニケーションの問題でもある:「このような裁判では、何が生命を構成するのかの決定要因として「認識」

が宣告される。もし意識が錯覚であると判明すれば、その人は「人」ではないことにな

る」。 ・シャイボがイタリア語で「奴隷」を意味するという地口は、著者たちの悪いジョークである。 |

ミシンに向かう裁縫師や車椅子に座る四肢麻痺者といったハラウェイのサ

イボーグの例にとって、サイボーグになることは純粋に物質的な経験ではなく、言説的

な変容を伴うものである。こうしてハラウェイは、常に主体性を主張する認識の瞬間、意識の瞬間を必要とする。ゾンビは、産褥熱の女性のように、生きている

組織と死んでいる組織の物質的な衝突を伴うかもしれないし、シャイボの「ゾンビ」のように、単に象徴的あるいは比喩的な構築物かもしれない。いずれにせ

よ、オンティック/ハウンティックなオブジェとしてのゾンビの最も純粋な形では、変容は身体の外で、他者によって宣言され、生み出されなければならない。

ゾンビは自分自身をそのように見ることはできないし、ましてやゾンビであることを主張することもできない。 |

・テリー・シャイボは「ゾンビ」なのか? ・サイボーグの世界(=「本質主義の概念を否定し、代わりに動物と機械の融合によるキメラ的で怪物的な世界」) ・ゾンビの存在論:ゾンビの存在やあり方を説明するのは困難であるが。ゾンビの再生産様式については説明できる(ゾンビの増殖は感染とにている)あるいは、ゾンビの存在をあれこれ主張する「存在論」は多くあるが、各人のゾンビの「存在」の説明には、根拠が薄い説明体系が「ゾンビの存在論」である。 ・ゾンビの憑在論: とは、我々がゾンビという「存在でもないが、かといって不在でもない、死んでいるのでもないが、かといって生きているでも ない」ような亡霊の姿をとってあらわれる、延期されたオリジナル(res extensa)ではないもの」について、心を悩ませるものとして、厳然とある。 |

| 5. 終わり? |

|

| ゾンビを概念化する様々な方法を見てきた:

動物労働者としてのゾンビ、資本主義生産の再定義された労働者としてのゾンビ、脅威的な肉体としてのゾンビ、脳死としてのゾンビ、脳を食べるゾンビ、盲目

的に原始的衝動に従うゾンビ;

純粋な必需品としてのゾンビ、反生産的なゾンビ、女性としてのゾンビ、熱心な消費者としてのゾンビ、サイボーグとしてのゾンビ、ポストサイボーグとしての

ゾンビ、ポストヒューマンとしてのゾンビ、奴隷としてのゾンビ、奴隷の反乱としてのゾンビを見てきた。比喩的、象徴的、文字通りの、類比としての、民間伝

承や映画のゾンビにも触れてきた。 |

・15のゾンビ表現がある 1)動物労働者としてのゾンビ、 2)資本主義生産の再定義された労働者としてのゾンビ、 3)脅威的な肉体としてのゾンビ、 4)脳死としてのゾンビ、 5)脳を食べるゾンビ、 6)盲目的に原始的衝動に従うゾンビ 7)純粋な必需品としてのゾンビ、 8)反生産的なゾンビ、 9)女性としてのゾンビ、 10)熱心な消費者としてのゾンビ、 11)サイボーグとしてのゾンビ、 12)ポストサイボーグとしてのゾンビ、 13)ポストヒューマンとしてのゾンビ、 14)奴隷としてのゾンビ、 15)奴隷の反乱としてのゾンビ ・考察対象としてのゾンビ |

| これらの様々なインスタンスには、「悪い」ゾンビ(資本主義システムに

よってモノに還元され、他人のために奴隷として働き、機械の中で自らを見失う)と

「良い」ゾンビ(資本主義の道具であることに抵抗し、生産的ではなく破壊的であり、理性的であることに抵抗し、反個人、反主体となってしまう)のようなも

のがあると言いたくなる人もいるかもしれない。しかし、判断は常に世界の合理的秩序の一部として、ゾンビの外側に存在する。ゾンビの「善」または「悪」

は、思考する「意識」の中にのみ存在する。ポスト・ヒューマン的主体の可能性が、その集団性(そしてその多重性と混血性)の中にあるとすれば、ポスト・

ヒューマン的ゾンビは、私たちが知っているような意識を放棄したものであり、特異な群れの経験を受け入れるものである。したがって、ゾンビが明らかにする

のは、ポスト・ヒューマンの到来は資本主義の終焉でしかありえないということだ。これはユートピアのビジョンでもなければ、武装への呼びかけでもない。資

本主義とポストヒューマニズムは、これまで語られてきた以上に密接に結びついている。ゾンビイは、ポスト・ヒューマンが終末であることを「知っている」

(もちろん、ゾンビイは何も知らない)。だからこそ、ゾンビイは反解決、反カタルシスのままでいなければならず、語ることができないのだ。 |

・よいゾンビ、わるいゾンビという二分法はまずい。(→判断の課題) ・合理的な人間圏、非合理的なゾンビ圏?? ・ポストヒューマンな社会では、資本主義は終わるのか? ・「ジャッジメント(判断)とは、与えられた状況を評価して意思決定を行うことである。また、ジャッジメントとは熟慮した上で決断を下す能力のことである」(→出典:Judgemen)→したがって、判断するにはそれを決定する「主体」が必要である。 ・資本主義とは「(リアルやヴァーチャルを問わず)会社や商店が労働者を働かせて利潤のあげ、それ(=労働の結果や成果)を給料という対価を支払い、それで回っている世の中のしくみ」 ということだ。 ・「ゾンビが明らかにする のは、ポスト・ヒューマンの到来は資本主義の終焉でしかありえないということ」 ・ゾンビの世界は、資本主義の原理が作動しない世界ということか? |

| 資本主義は、革命的な集団の発展を禁止し、それを推進する態度を強化す

るために、私たちが個人的な意識を持っているという感覚に依存している。ポスト・

ヒューマニティは、エゴの引き金を引いて初めて達成される。ゾンビを殺すには、脳を破壊しなければならない。ポスト・ヒューマンに移行し、ヒューマニズム

とその権力と抑圧の遺産を墓場に葬り去るには、主体/客体、私/あなたという主要な分化システムを解かなければならない。実際、これらの用語は切り離すこ

とができない。ゾンビの死生観のように、資本主義の上部構造とポスト・ヒューマン・ファンタジーは、怪物のような体の中で結び合わされ、一方の存在が他方

の存在を禁止しているのだ。自我が常に資本主義の帝国主義的、植民地的歴史に関与してきたわけではないことに注意することは重要である。実際、奴隷は自分

の個性を主張し、物から主体への境界線を越えることで、帝国に反抗した。しかし、イデオロギーの外に出ることができないほど主体的な立場を支配してきたグ

ローバル資本主義に挑戦するためには、主体・客体の分断に基づく「アイデンティティ」の幻想的な鎖を外すことが答えとなるかもしれない。もし主体が黙示録

を生き延びれば、資本主義も生き延びるだろう。最近のゾンビ映画のひとつ、ダニー・ボイル監督の2002年の映画『28日後』に見られるように、ハイチ革

命は、個人を免れるという効果をもってリハーサルされる。 |

・個人主義が縮減されるゾンビ主義? ・ポスト・ヒューマン・ファンタジー ・28日後、の余波 |

| 『28日

後』はゾンビ映画として認識されているが、この主張には正当性が

必要なように思われるかもしれない。この映画における「モンスター」は復活した死者

ではなく、理性的な感覚を失った人々なのだ。重要なシーンのひとつは、映画の終盤で起こる。主人公たちは、ゾンビよりも恐ろしい兵士たちに遭遇する。人間

たちは彼らの意思に反して彼らを拘束し、グループの2人の女性をレイプしようとしている。兵士たちは一人のゾンビ、黒人を観察のために中庭に鎖でつないで

いる。ここではゾンビの 「主観性

」が発揮されている。ゾンビは依然として科学的観察の対象であり、支配的な力の無力な主体である。反乱を起こすまでは。首に鉄と鎖をかけられたこの姿は、

奴隷とハイチゾンビの起源を思い出さずにはいられない。主人公のジムがゾンビを解放して兵士たちを攻撃させるとき、私たちはハイチにおける奴隷の反乱を再

現している。美しい黒人女性であり、この映画の恋の相手でもあるセレーナは、明らかに三角貿易を暗示するナタを振り回している。もし私たちの未来がこのよ

うなゾンビ、つまり隷属に反抗するゾンビを含むのであれば、私たちの主体的地位を決定する力に対抗できる可能性を示唆するが、それはポストヒューマンとい

うよりはヒューマニズム的な未来だろう。映画の中で、ゾンビの身体は最後の人間を救うために犠牲にされ、映画の最後には、軍用機が頭上を飛び交う中、人

類、政府、そしてお |

・『28

日後』はゾンビ映画 ・ゾンビよりも怖い人間の軍隊(兵士) ・ただし、『28日後』は、ポストヒューマンな映画ではなくて、ヒューマニズム的未 来を志向する。 |

| こうして私たちは、またしてもくすぐったいパラドックスに取り残され、

完全に満足できる結末を約束されることもない。ハイチ人奴隷が武器を取ったとき、彼

は客体としての地位を拒否し、主体としての地位を主張した。したがって、帝国主義に打ち勝つためには、個人が主体性を持つことを主張しなければならなかっ

た。グローバル資本主義が体制から離脱しようとするあらゆる試みを封じる時代にあって、唯一の選択肢は、体制と個人を遮断することである。つまり、フラン

コ・モレッティの問いを再定義すれば、その結末は怪物的なものなのか、それとも解放的なものなのか、ということになる。これは答えのない質問だが、ともか

く未来形でしか出せない質問である。私たちがゾンビになったとき、主体性と合理化能力を失ったとき、両者に違いはなくなる。したがって、私たちが本当にポ

スト・ヒューマンになるとき、私たちはそれに気づくことさえないだろう。 |

・怪物的か、解放的か? ・解放されたゾンビが、気がつかないことだってありえる ・ゾンビになる=「主体性」と「合理化能力」を失う ・この論文にある基調:「我々はポ スト・ヒューマンになる/なりたい/なるべき」(人間を超えた状態=超人) |

★ 《謝辞》:We wish to thank the following persons for their invaluable input and support: Marc Blanchard, Colin Milburn, Caleb Smith, Michael Ziser, Joshua Clover, Tiffany Gilmore, Maura Grady, Courtney Hopf, Shannon Riley, and Jack Martin.

| 1 |

Films such as Shaun of the Dead,

directed by Edgar Wright (Big Talk Productions,

2004); 28 Days Later, directed by Danny Boyle (British Film Council,

2002); Dawn of the

Dead, 2004 Remake, directed by Zack Snyder (Strike Entertainment,

2004); Land of the

Dead, directed by George A. Romero (Atmosphere Entertainment, 2005);

and the Resident

Evil series, directed by Paul W. S. Anderson (Constantin Film

Produktion GmbH,

2002) and Alexander Witt (Constantin, 2004). See Peter Dendle’s book

The Zombie

Movie Encyclopedia (Jefferson, N.C.: McFarland, 2001); Jay Slater’s

Eaten Alive! Italian

Cannibal and Zombie Movies (London: Plexus, 2002); and Stephen

Thrower’s Beyond

Terror: The Films of Lucio Fulci (Guildford, UK: FAB Press, 1999). | エ

ドガー・ライト監督の『ショーン・オブ・ザ・デッド』(ビッグ・トーク・プロダクション、2004年)、ダニー・ボイル監督の『28日後』(ブリティッ

シュ・フィルム・カウンシル、2002年)、ザック・スナイダー監督の『ドーン・オブ・ザ・デッド』2004年リメイク版(ストライク・エンターテインメ

ント、2004年)、ジョージ・A・ロメロ監督の『ランド・オブ・ザ・デッド』(アトモスフィア・エンターテインメント、2005年)、ポール・W・S・

アンダーソン監督(コンスタンティン・フィルム・プロダクション社、2002年)とアレクサンダー・ウィット監督(コンスタンティン、2004年)の『バ

イオハザード』シリーズなどがある。ピーター・デンドル著『ゾンビ映画百科事典』(ジェファーソン、ノースカロライナ州:マクファーランド、2001

年)、ジェイ・スレイター著『イートン・アライブ』(同)を参照のこと!Italian Cannibal and Zombie

Movies』(London: Plexus, 2002)、スティーヴン・スロワーの『Beyond Terror: The Films of

Lucio Fulci』(英国ギルフォード:FAB Press、1999年)などがある。 |

| 2 |

For example, Bogus Dead,

Zombie Commandos from Hell, Carnopolis, Containment, and Biohazard. See

All Things Zombie, http://www.allthingszombie.com/comics_reviews.php. | 例

えば、『Bogus Dead』、『Zombie Commandos from

Hell』、『Carnopolis』、『Containment』、『Biohazard』などである。All Things

Zombie』(http://www.allthingszombie.com/comics_reviews.php)を参照のこと。 |

| 3 |

“Longtime collaborators Christof

Koch and Francis Crick (of DNA helix fame) think

that ‘zombie agents’—that is, routine behaviors that we perform

constantly without even

thinking—are so much a central facet of human consciousness that they

deserve serious

scientific attention” (“Zombie Behaviors Are Part of Everyday Life,

According to Neurobiologists,”

February 11, 2004, Caltech Media Relations,

http://pr.caltech.edu/media/Press

_Releases/PR12491.html). | 長

年の共同研究者であるクリストフ・コッホと(DNAらせんで有名な)フランシス・クリックは、「ゾンビ・エージェント」-すなわち、私たちが常に考えもせ

ずに行っている日常的な行動-は、人間の意識の中心的な側面であり、重大な科学的注目に値すると考えている」(「Zombie Behaviors

Are Part of Everyday Life, According to Neurobiologists,」 February 11,

2004, Caltech Media Relations, http://pr.caltech.edu/media/Press

_Releases/PR12491.html)。 |

| 4 |

“Zombie functions” or “zombie

processes” in computer science refer to multiple functions

including: “1. Term used to describe a process that is doing nothing

but utilizing

system resources. 2. A computer that has been maliciously setup to do

work of another

program or users. A zombie computer is often a computer or server that

has been compromised

to help a malicious user perform a Denial Of Service attack (DoS) or

DDoS

attack. 3. When referring to chat or IRC, a zombie or ghost refers to a

user who has lost

connection but their user is still logged into the chat server”

(“zombie,” Computer Hope,

http://www.computerhope.com/jargon/z/zombie.htm). | コ

ンピュータサイエンスにおける 「ゾンビ機能 」または 「ゾンビプロセス 」とは、以下のような複数の機能を指す:

「1.システムリソースを利用するだけで、何もしていないプロセスを指す。2.

2.悪意を持って、他のプログラムやユーザーの仕事をするように設定されたコンピューター。ゾンビ・コンピュータとは、悪意のあるユーザーがサービス拒否

攻撃(DoS)やDDoS攻撃を行うのを助けるために悪用されたコンピュータやサーバーであることが多い。3.

3.チャットやIRCの場合、ゾンビやゴーストは接続を失ったユーザーを指すが、そのユーザーはまだチャットサーバーにログインしている」(「ゾンビ」、

Computer Hope、 |

| 5 |

After scientists at the

University of Pittsburgh’s Safar Center for Resuscitation

Research “announced that they have found a way to revive dogs three

hours after clinical

death,” articles referred to the experiment as involving “zombie dogs”

(Pittsburgh Tribune-

Review, June 29, 2005). A recent edition of the New York Times Sunday

business section

ran an article declaring the existence of “Biotech Zombies,”

corporations that should be

financially extinct yet continue to survive (New York Times, February

11, 2007). A shooting

occurred at what was termed a “zombie rave” in Seattle (Seattle Times,

March 25,

2006). | ピッ

ツバーグ大学サファー蘇生研究センターの科学者たちが「臨床死から3時間後に犬を蘇生させる方法を発見した」と発表した後、この実験には「ゾンビ犬」が関

与しているとの記事が掲載された(Pittsburgh Tribune- Review, June 29,

2005)。最近の『ニューヨーク・タイムズ』紙の日曜版ビジネス欄には、「バイオテクノロジー・ゾンビ」の存在を宣言する記事が掲載された。「バイオテ

クノロジー・ゾンビ」とは、財務的には消滅しているはずなのに、生き残り続けている企業のことである(『ニューヨーク・タイムズ』2007年2月11日

付)。シアトルで開催された「ゾンビ・レイブ」と呼ばれるイベントで銃撃事件が発生した(シアトル・タイムズ、2006年3月25日)。 |

| 6 |

In part, we are claiming that

there is such a thing as a materially real zombie; thus,

an ontic object, for our interest, is not just in the zombie as an

epistemic thing. However,

we are also, following Derrida, taking up the paradoxical nature of the

zombie as neither

being nor nonbeing; but, of course, the zombie is more substantial than

the ghost. The

zombie resides somewhere between the ontic and the hauntic. See Jacques

Derrida,

Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the

New International,

trans. Peggy Kamuf (New York: Routledge, 1994). | 私

たちの関心は、認識論的なものとしてのゾンビにとどまらない。しかし、デリダに倣い、存在でも非存在でもないゾンビの逆説的な性質を取り上げる。ゾンビ

は、オンティックなものと幽霊的なものの間のどこかに存在する。ジャック・デリダ『マルクスの亡霊』参照:

借金の状態、喪に服す仕事、そして新しいインターナショナル』(ペギー・カムフ訳)(ニューヨーク)を参照のこと。Peggy Kamuf (New

York: Routledge, 1994)を参照のこと。 |

| 7 |

Voodoo rituals were commonly

used to communicate and motivate antiwhite sentiment

leading up to the Haitian Revolution. See Thomas O. Ott, The Haitian

Revolution,

1789–1804 (Knoxville: University of Tennessee Press, 1973), 47. In many

accounts, there

is some suggestion that the hordes that rose up to throw off the yoke

of oppression had,

through Voodoo practices, rendered themselves insensible to pain. | ヴー

ドゥー教の儀式は、ハイチ革命に至るまでの反白人感情を伝え、動機づけるためによく使われた。Thomas O. Ott, The Haitian

Revolution, 1789-1804 (Knoxville: University of Tennessee Press, 1973),

47を参照のこと。多くの記述には、抑圧のくびきを振り払うために蜂起した大群は、ヴードゥー教の修行によって痛みを感じなくなったという示唆がある。 |

| 8 |

Dawn of the Dead, directed by

George A. Romero (Laurel Group, 1978), and 2004, Remake. | ジョージ・A・ロメロ監督の『ドーン・オブ・ザ・デッド』(ローレル・グループ、1978年)、そして2004年の『リメイク』である。 |

| 9 |

9. Invasion of the Body

Snatchers, directed by Philip Kaufman (Solofilm, 1978). | フィリップ・カウフマン監督の『ボディ・スナッチャーズの侵略』(ソロフィルム、1978年)である。 |

| 10 |

10. Max Brooks, A Zombie

Survival Guide: Complete Protection from the Living Dead (New York:

Three Rivers Press/Random House, 2003), xiii. | マックス・ブルックス『ゾンビ・サバイバル・ガイド』: Complete Protection from the Living Dead』(ニューヨーク:スリー・リバーズ・プレス/ランダムハウス、2003年)、xiii. |

| 11 |

11. Return of the Living Dead:

Necropolis, directed by Ellory Elkayem (Denholm Trading Inc., 2005). | 『生ける屍の帰還:ネクロポリス』(エローリー・エルカイム監督、デンホルム商会、2005年)。 |

| 12 |

12. Max Horkheimer and Theodor

W. Adorno write, “The mere idea of the ‘outside’ is the

real source of fear,” connecting this primal emotion to

self-preservation and the economy’s

hold on the individual” (in Dialectic of Enlightenment: Philosophical

Fragments

[Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2002], 11). For another

interesting discussion

of fear, see Julia Kristeva’s chapter “Suffering and Horror,” in Powers

of Horror: An Essay

on Abjection, trans. Leon S. Roudiez (New York: Columbia University

Press, 1982), 140–

56, in which fear is described as crucial to subject formation. | マッ

クス・ホルクハイマーとテオドール・W・アドルノは、「『外部』という単なる観念が恐怖の真の源であり、この原始的感情を自己保存と経済の個人に対する支

配に結びつけている」と書いている(『啓蒙の弁証法』所収: Philosophical Fragments [Stanford, Calif.:

Stanford University Press, 2002],

11)。恐怖に関する別の興味深い議論としては、ジュリア・クリステヴァの「苦しみと恐怖」の章(『恐怖の力』所収)を参照されたい: An

Essay on Abjection, trans. Leon S. Roudiez (New York: Columbia

University Press, 1982), 140- 56にあるジュリア・クリステヴァの 「Suffering and Horror

」の章を参照されたい。 |

| 13 |

13. Though the vampire may, in

some legends, travel in packs, it seems always very definitely

to retain its individuality. The exception might be the 1964 film Last

Man on Earth,

directed by Ubaldo Ragona (Associated Producers Inc., 1964), which

spawned the 1971

sequel The Omega Man, directed by Boris Sagal (Warner Brothers

Pictures, 1971), based

on Richard Matheson’s 1954 novel I Am Legend (New York: Fawcett, 1954).

(A remake of

the same title is slated for release in December 2007.) Though the

epidemic overrunning

the planet causes “vampirism,” the narrative can be understood as

belonging to the genre

of the zombie plague film: the creatures are nonconscious, and a

bacterial outbreak has

caused the pandemic. | ヴァ

ンパイアは、群れで移動する伝説もあるが、常に個性を保っているように見える。例外は、1964年のウバルド・ラゴナ監督作品『地球最後の男』(アソシエ

イテッド・プロデューサーズ社、1964年)だろう。この作品は、リチャード・マシスンの1954年の小説『アイ・アム・レジェンド』(ニューヨーク:

フォーセット社、1954年)を原作とした、ボリス・サガル監督による1971年の続編『オメガマン』(ワーナー・ブラザース映画、1971年)を生み出

した。(地球を蹂躙する伝染病は「吸血鬼症」を引き起こすが、この物語はゾンビ・ペスト映画のジャンルに属すると理解できる:クリーチャーは無意識であ

り、細菌発生がパンデミックを引き起こしている。 |

| 14 |

14. Our ghost stories, in which

the body is lost but consciousness remains, usually focus

on the individual being threatened or terrorized by a ghost; we do not

often see throngs

of ghosts infecting others so that they too will become ghosts. The

reason for this may

be its inability to inspire fear: to live forever and still get to be

yourself—would that really

be so terrible? | 肉体は失われても意識は残るという怪談は、通常、幽霊に脅かされたり恐怖を感じたりする個人に焦点を当てる。その理由は、恐怖を与えることができないからかもしれない。永遠に生き続け、なおかつ自分自身でいられるというのは、本当に恐ろしいことなのだろうか? |

| 15 |

15. Many film critics have

offered this kind of psychoanalytic reading of the zombie. See,

for example, Jamie Russell’s discussion of the zombie and Kristeva in

his Book of the

Dead (Godalming, England: FAB Press, 2005), 136. Here we present this

distinction: the

zombie is a metaphoric comparison that can be casually adopted for such

discussions;

the zombii is always the truly consciousless posthuman. | 多

くの映画批評家が、このようなゾンビの精神分析的な読み方を提示している。例えば、ジェイミー・ラッセルの『Book of the

Dead』(Godalming, England: FAB Press,

2005)におけるゾンビとクリステヴァに関する論考136を参照されたい。ゾンビはこのような議論に気軽に採用できる隠喩であり、ゾンビは常に真に意識

のないポストヒューマンなのである。 |

| 16 |

16. Jamie Russell notes that

this is the dominant mode of the “progressive fantasy” of

the zombie film: “the old order is overturned without anything being

offered in its place”

(Book of the Dead, 83). | ジェイミー・ラッセルは、これがゾンビ映画の「進歩的ファンタジー」の支配的な様式だと指摘する: 古い秩序は、その代わりに何も提供されることなく覆される」(『死者の書』83)。 |

| 17 |

17. Theodor W. Adorno “developed

the idea of a dialectic of non-identity from a certain

distance; Adorno gave this idea the name ‘negative dialectics’” (Rolf

Tiedemann, “Editor’s

Afterword” to Adorno’s Metaphysics: Concepts and Problems [Cambridge:

Polity

Press, 2000], 191). | テ

オドール・W・アドルノは「非同一性の弁証法という考えを、ある距離から発展させた。アドルノはこの考えに『否定弁証法』という名前を与えた」(Rolf

Tiedemann, 「Editor's Afterword」 to Adorno's Metaphysics: Rolf

Tiedemann, 「Editor's Afterword」 of Adorno's Metaphysics: Concepts and

Problems [Cambridge: Polity Press, 2000], 191)。 |

| 18 |

18. This trope is so common that

even an episode of the children’s show SpongeBob

SquarePants overtly draws this connection, when a character thought to

be a zombie takes

his rightful place behind a cash register. See “Once Bitten,” SpongeBob

SquarePants,

written by Casey Alexander, Chris Mitchell, and Steven Banks, season 4,

episode 73b,

September 29, 2006. | こ

の図式は非常に一般的で、子供向け番組『スポンジ・ボブ』のエピソードでさえ、ゾンビと思われたキャラクターがレジの後ろに本来の居場所を確保するとき

に、あからさまにこの関連性を描いている。ケーシー・アレクサンダー、クリス・ミッチェル、スティーブン・バンクス脚本『スポンジ・ボブ』シーズン4、エ

ピソード73b、2006年9月29日。 |

| 19 |

19. Horkheimer and Adorno,

Dialectic of Enlightenment, 26. | |

| 20 |

20. Karl Marx, Capital: Volume 1

(1867), trans. Ben Fowkes (London: Penguin Classics, 1990), 614. | |

| 21 |

21. “In the bourgeois economy

the social work of each individual is mediated by the

principle of the self; for some this labor is supposed to yield

increased capital, for others

the strength for extra work. But the more this process of

self-preservation is based on

the bourgeois division of labor, the more it enforces the

self-alienation of individuals, who

must mold themselves to the technical apparatus body and soul” (in

Horkheimer and

Adorno, Dialectic of Enlightenment, 23). | 「ブ

ルジョア経済では、各個人の社会的労働は、自己の原理によって媒介される。ある者はこの労働によって資本を増大させ、またある者は余分な労働のための力を

得ることになっている。しかし、この自己保存のプロセスがブルジョア的分業に基づけば基づくほど、個人の自己疎外を強要することになり、彼らは自らを技術

的装置に肉体的にも精神的にも適合させなければならない」(ホルクハイマーとアドルノ『啓蒙の弁証法』23所収)。 |

| 22 |

22. Horkheimer and Adorno,

Dialectic of Enlightenment, 23. | |

| 23 |

23. Horkheimer and Adorno,

Dialectic of Enlightenment, 23. | |

| 24 |

24. Gilles Deleuze and Félix

Guattari offer their concept of “Schizoanalysis” in place of

Psychoanalysis. See Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia

(Minneapolis: University

of Minnesota Press, 1983). Their Schizophrenic “General Freud” is

replaced by “the

unconscious as an acentered system, in other words, as a machinic

network of finite

automata (a rhizome)” (A Thousand Plateaus: Capitalism and

Schizophrenia, trans. Brian

Massumi [Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987], 18).

Deleuze and Guattari

discuss the zombie, vampire, and werewolf; however, they are interested

in these figures

and their narratives as “becomings” (A Thousand Plateaus, 249). Though

we are

interested in examining the zombie epidemic and its relation to

bacterial transformation

(something that deeply interests Deleuze and Guattari), we primarily

identify the zombie

as an “unbecoming.” | ジ

ル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリは、精神分析の代わりに「スキゾ分析」という概念を提唱している。アンチ・オイディプス』参照:

Capitalism and Schizophrenia』(Minneapolis: University of Minnesota

Press,

1983)を参照。彼らの精神分裂病的な「フロイト将軍」は、「無意識を中心システムとして、言い換えれば、有限オートマトン(根茎)の機械的ネットワー

クとして」置き換えられている(A Thousand Plateaus:

資本主義と精神分裂病』(ブライアン・マスミ訳、ミネアポリス)。Brian Massumi [Minneapolis: University

of Minnesota Press, 1987],

18)。ドゥルーズとガタリはゾンビ、吸血鬼、狼男について論じているが、彼らが関心を寄せているのは、これらの人物とその物語を「なりゆき」としてとら

えることである(『千のプラトー』249)。私たちはゾンビの流行と細菌による変容(ドゥルーズとガタリが深く関心を寄せていること)との関係を調べるこ

とに関心があるが、私たちは主にゾンビを 「unbecoming 」として認識している。 |

| 25 |

25. N. Katherine Hayles, How We

Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and

Informatics (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 287. | |

| 26 |

26. As Franco Moretti would say,

“The monster expresses the anxiety that the future will

be monstrous” (see “Dialectic of Fear,” in Signs Taken for Wonders:

Essays in the Sociology

of Literary Forms [London: Verso, 1988], 84). | フ

ランコ・モレッティが言うように、「怪物は、未来が怪物になるという不安を表現している」(「恐怖の弁証法」『不思議のためにとられたしるし』[ロンド

ン:Verso, 1988]所収): Essays in the Sociology of Literary Forms [London:

Verso, 1988], 84)。 |

| 27 |

27. However, the zombie is

obviously a metaphor and an allegory in several other regards,

especially in the filmmaker’s vision; in contemporary cinema, for

example, we could say

that the zombie is an allegory of contagious disease. | しかし、ゾンビが隠喩であり寓意であることは、他のいくつかの点、特に映画作家のビジョンにおいて明らかである。例えば、現代映画では、ゾンビは伝染病の寓意であると言える。 |

| 28 |

28. Horkheimer and Adorno,

Dialectic of Enlightenment, xvii. | |

| 29 |

29. The association of zombies

with the capitalist automaton is long standing, but for a

recent discussion of how other cinematic monsters “embody the violent

contradictions of

capitalism,” see Annalee Newitz, Pretend We’re Dead: Capitalist

Monsters in American

Pop Culture (Durham, N.C.: Duke University Press, 2006). For a

discussion of images of

the undead in Marx, see Robert Latham, Consuming Youth: Vampires,

Cyborgs, and the

Culture of Consumption (Chicago: University of Chicago Press, 2002). | ゾ

ンビと資本主義的オートマトンとの関連は古くからあるが、他の映画的モンスターがいかに「資本主義の暴力的矛盾を体現しているか」についての最近の議論

は、Annalee Newitz, Pretend We're Dead: Capitalist Monsters in American

Pop Culture (Durham, N.C.: Duke University Press,

2006)を参照のこと。マルクスにおけるアンデッドのイメージについては、Robert Latham, Consuming

Youthを参照のこと: Vampires, Cyborgs, and the Culture of Consumption

(Chicago: University of Chicago Press, 2002)を参照のこと。 |

| 30 |

30. Edward W. Said, Culture and

Imperialism (New York: First Vintage Edition/Knopf, 1994), 41. | |

| 31 |

31. David Cohen, Voodoo, Devils,

and the Invisible World (New York: Dodd, Mead and

Company, 1972), 59. Spellings of the word differ in the literature: we

have seen zombii,

zombi, and zombie, all used to refer to the product of Haitian Voodoo.

Here we keep to

Alfred Métraux’s spelling, zombi, from Voodoo in Haiti, trans. Hugo

Charteris (London:

Deutsch, 1972), in order to make visually apparent the distinction

between the Haitian

zombi and the cinematic, ontological zombie, except where another

spelling has been

used in a quotation. | David

Cohen, Voodoo, Devils, and the Invisible World (New York: Dodd, Mead

and Company, 1972), 59.

zombii、zombi、zombieなど、いずれもハイチのヴードゥー教の産物を指す言葉として使われている。ここでは、アルフレッド・メトロー

(Alfred Métraux)の綴り、zombi(『ハイチのヴードゥー教』、Hugo Charteris訳)に従う。Hugo

Charteris (London: Deutsch,

1972)に出てくるアルフレッド・メトローのzombiという表記に従う。これはハイチのゾンビと映画的ゾンビの区別を視覚的に明確にするためである。 |

| 32 |

32. The origin of the word

zombie is debatable. Some speculate it comes from the French

ombres (shadows); most believe it has African origins, and that the

Bonda word zumbi

came to Haiti via Portuguese slave traders. See Wade Davis, Passage of

Darkness: The

Ethnobiology of the Haitian Zombie (Chapel Hill: University of North

Carolina Press,

1988), 18. | ゾ

ンビの語源は議論の余地がある。フランス語のombres(影)に由来するという説もあれば、アフリカが起源で、ボンダ語のzumbiがポルトガルの奴隷

商人を通じてハイチに伝わったという説もある。ウェイド・デイヴィス『闇の通過』を参照のこと: Wade Davis, Passage of

Darkness: The Ethnobiology of the Haitian Zombie (Chapel Hill:

University of North Carolina Press, 1988), 18. |

| 33 |

33. Cohen, Voodoo, Devils, and

the Invisible World, 60. How the zombie became evil is

also of great interest; why the zombie became conflated with that other

“savage” stereotype,

the cannibal, is, we think, only too obvious. | コーエン『ヴードゥー、悪魔、そして見えない世界』60。ゾンビがなぜ邪悪な存在になったのか、また、ゾンビがなぜもうひとつの「野蛮人」のステレオタイプである食人と混同されるようになったのかは、あまりにも明白だと思う。 |

| 34 |

34. It was Wade Davis who

suggested that the reality behind this folk belief might have

been indebted to the use of tetrodotoxin, a neurotoxin derived from the

poisonous puffer

fish, but his work is now considered controversial. See Wade Davis, The

Serpent and the

Rainbow (New York: Simon and Schuster, 1985), 117. | こ

の民間信仰の背後にある現実が、毒フグ由来の神経毒であるテトロドトキシンの使用に負っていた可能性を示唆したのはウェイド・デイヴィスだが、彼の研究は

現在では議論の余地があると考えられている。Wade Davis, The Serpent and the Rainbow (New York:

Simon and Schuster, 1985), 117を参照のこと。 |

| 35 |

35. Cohen, Voodoo, Devils, and

the Invisible World, 60. | |

| 36 |

36. Cohen, Voodoo, Devils, and

the Invisible World, 60. | |

| 37 |

37. Davis, Passage of Darkness,

20. | |

| 38 |

38. Davis, Passage of Darkness,

18. | |

| 39 |

39. Davis, Passage of Darkness,

20. | |

| 40 |

40. Hannah Arendt, The Human

Condition, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 84. | |

| 41 |

41. Our conflation of the

singular and plural pronouns here is intentional, for the zombie is

neither single nor plural. | ここで単数代名詞と複数代名詞を混同しているのは意図主義であり、ゾンビは単数でも複数でもない。 |

| 42 |

42. Arendt, The Human Condition,

134. | |

| 43 |

43. A comparison of the 1978

Dawn of the Dead with the 2004 remake exemplifies the

significance of the zombie’s ability to adapt in order to take on

current societal fears.

Many similarities remain in the remake, particularly the setting in a

shopping mall, but

one striking difference is the speed with which the zombies move. The

2004 zombies are

notably faster than those of 1978. This trend may parallel the rate at

which the capitalist

necessity of consumption drives us forward, toward “devouring” and

“discarding,” as

Arendt and Paul Virilio warned. | 1978

年の『ドーン・オブ・ザ・デッド』と2004年のリメイク版を比較すると、ゾンビが現在の社会的恐怖に適応する能力の重要性がよくわかる。リメイク版でも

多くの類似点が残っており、特にショッピングモールが舞台となっているが、1つ顕著に異なるのはゾンビの移動速度である。2004年のゾンビは、1978

年のゾンビよりも明らかに速い。この傾向は、アーレントやパウル・ヴィリリオが警告したように、資本主義的な消費の必要性が、私たちを「むさぼり」と「捨

てる」方向へと突き進ませる速度と並行しているのかもしれない。 |

| 44 |

44. In Powers of Horror: An

Essay on Abjection, Julia Kristeva writes of the “waste body, the

corpse body,” that blurs the line between the “inanimate and the

inorganic” (109). | ジュリア・クリステヴァは『恐怖の力』(Powers of Horror: ジュリア・クリステヴァは、「無生物と無機物」の境界線を曖昧にする「廃棄物、死体」について書いている(109)。 |

| 45 |

45. The posthumanist vision,

which exhibits a willingness to disappear into the machine,

or to dissolve into cyberspace, is refuted by critics like N. Katherine

Hayles, Anne Balsamo,

and Deleuze and Guattari, who characterize the overthrow of the

material world as

either a “nightmare” vision or a flat impossibility, rather than an

empowering fantasy. | 機

械の中に消えていくこと、あるいはサイバースペースに溶け込んでいくことを厭わないことを示すポストヒューマニズムのヴィジョンは、N・キャサリン・ヘイ

ルズやアン・バルサモ、ドゥルーズとガタリのような批評家たちによって反論される。彼らは、物質世界の転覆を、力を与えるファンタジーではなく、「悪夢」

のヴィジョン、あるいは平坦な不可能性のいずれかとして特徴づける。 |

| 46 |

46. Kristeva, Powers of Horror,

159–60. See also Adrienne Rich’s detailed account of

the epidemic in Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution

(New York:

Norton, 1976). | Kristeva,

Powers of Horror, 159-60. また、エイドリアン・リッチの『Of Woman Born: Motherhood as

Experience and Institution』(ニューヨーク:ノートン、1976年)における流行の詳細な説明も参照のこと。 |

| 47 |

47. One such zombie, a real-life

woman who was destroyed by puerperal fever, was Mary

Wollstonecraft. It is not without significance that her daughter, Mary

Shelley, went on to

produce a literary zombie, Frankenstein’s monster: a man who was a

composite of living

and dead tissues. | そ

のようなゾンビの一人であり、産褥熱によって破壊された実在の女性がメアリー・ウルストンクラフトである。彼女の娘であるメアリー・シェリーが、文学上の

ゾンビであるフランケンシュタインの怪物(生と死の組織が合成された男)を生み出したことは、意味がないわけではない。 |

| 48 |

48. Kristeva writes of the

“desirable and terrifying, nourishing and murderous, fascinating

and abject inside of the maternal body,” in Powers of Horror, 54. Even

the healthy maternal

body is made a symbol of this border between life and death; elsewhere,

we might

argue that the zombie is primarily a female monster. | ク

リステヴァは『恐怖の力』(54)の中で、「母体の内側にある、望ましいものと恐ろしいもの、栄養を与えるものと殺人的なもの、魅惑的なものと忌まわしい

もの」について書いている。健康な母体でさえも、この生と死の境界の象徴とされる。別の言い方をすれば、ゾンビは主に女性の怪物なのだ。 |

| 49 |

49. See Lennard J. Davis, The

Disability Studies Reader (New York: Routledge, 1997);

Bram Dijkstra, Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in

Fin-de-siècle Culture

(New York: Oxford University Press, 1986); and Erin O’Connor, Raw

Material: Producing

Pathology in Victorian Culture (Durham, N.C.: Duke University Press,

2000). | Lennard

J. Davis, The Disability Studies Reader (New York: Routledge, 1997);

Bram Dijkstra, Idols of Perversity in Fin-de-siècle Culture (New York:

Oxford University Press, 1986); Erin O Connor, Raw Material: Womenine

Evil: Bram Dijkstra, Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in

Fin-de-siècle Culture (New York: Oxford University Press, 1986); Erin

O'Connor, Raw Material: Producing Pathology in Victorian Culture

(Durham, N.C.: Duke University Press, 2000)などがある。 |

| 50 |

50. Giorgio Agamben’s discussion

of “incurable idiots” stems from his analysis of the

Nazi document Authorization for the Annihilation of Life Unworthy of

Being Lived (1920)—

the “first appearance on the European juridical scene” of the concept

of “life that does

not deserve to be lived”—in Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life,

trans. Daniel

Heller-Roazen (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1998), 137. | ジョ

ルジョ・アガンベンの「不治の馬鹿者」についての議論は、ナチスの文書『生きるに値しない生命の抹殺の認可』(1920年)-「生きるに値しない生命」と

いう概念が「ヨーロッパの法学的場面に初めて登場した」もの-を『ホモ・サセル』の中で分析したことに端を発している: Sovereign

Power and Bare Life, trans. Daniel Heller-Roazen (Stanford, Calif.:

Stanford University Press, 1998), 137. |

| 51 |

51. Agamben, Homo Sacer, 138. | |

| 52 |

52. Herbs typically used to

preserve the dead, like myrrh and aloe, were administered to

the patients. Thus the living body was ritually embalmed to prevent the

decay of the mind,

as the dead are preserved after death, including treatment with

bitters, vinegar, and soap,

as well as bloodlettings and the cauterization of open sores. See

Michel Foucault, Madness

and Civilization (New York: Vintage Books/Random House, 1988), 163. | ミ

ルラやアロエなど、死者を保存するために一般的に使われる薬草が患者に投与された。こうして、死者が死後に保存されるように、生身の身体も心の腐敗を防ぐ

ために儀式的に防腐処理が施され、ビター、酢、石鹸による処理、瀉血、開放性爛れの焼灼などが行われた。Michel Foucault,

Madness and Civilization (New York: Vintage Books/Random House, 1988),

163を参照のこと。 |

| 53 |

53. The undecidability of the

coma patient is a long-standing debate, with legal precedents

well documented. Giorgio Agamben sites the case of Karen Ann Quinlan,

an American

girl whose deep coma became a well-known story in the 1980s; he claims

her as an

example of “pure zoē,” or pure “life.” But rather than seeing this

pure, merely biological life

as an essential form of the living, Agamben identifies Quinlan as

“death in motion” and

tells us that “life and death are now merely biopolitical concepts”

(Homo Sacer, 186). | 昏

睡患者の決定不可能性については長年の議論があり、法的な前例もよく知られている。ジョルジョ・アガンベンは、1980年代に深い昏睡状態に陥ったアメリ

カ人少女カレン・アン・クインランの事例を取り上げ、彼女を「純粋なzoē」、すなわち純粋な「生」の例としている。しかしアガンベンは、この純粋な、単

に生物学的な生を、生者の本質的な形態とみなすのではなく、クインランを「運動する死」と見なし、「生と死は今や単に生政治的な概念にすぎない」

(Homo Sacer, 186)と説く。 |

| 54 |

54. John R. Searle, in his

review of Christof Koch’s The Quest for Consciousness, states,

“Philosophers have invented the idea of a ‘zombie’ to describe

something that behaves

exactly as if it were conscious but is not. . . . Many of the mental

processes going on

inside a conscious subject, according to Koch, are entirely

nonconscious” (“Consciousness:

What We Still Don’t Know,” New York Review of Books [January 13, 2005],

7). | ジョ

ン・R・サールは、クリストフ・コッホの『意識の探求』の書評の中で、「哲学者たちは、あたかも意識があるかのように振舞っているが、意識はないものを表

現するために、『ゾンビ』という考えを発明した」と述べている。. . .

コッホによれば、意識的な主体の内部で進行している精神的プロセスの多くは、完全に非意識的なものである」(『意識: What We Still

Don't Know," New York Review of Books [January 13, 2005], 7)。 |

| 55 |

55. Terri Schiavo was determined

to be in a purely vegetative state by a Florida court on

March 18, 2005, and her feeding tube was subsequently removed. She died

on March

31, 2005. | テリー・スキアボは2005年3月18日、フロリダ州の裁判所によって純粋植物状態と判断され、その後栄養チューブが抜去された。彼女は2005年3月31日に死亡した。 |

| 56 |

56. Some might claim Schiavo as

a cyborg simply because her body was dependent

upon machines to sustain her life, but both the zombie and the cyborg

are often figured

as having suspect consciousness; the automaton and the animate corpse

may be the

kissing cousins of the fantasy world. | ス

キアボは、その生命を維持するために機械に依存していたという理由だけで、サイボーグだと主張する人もいるかもしれない。しかし、ゾンビもサイボーグも、

その意識が疑わしい存在として描かれることが多い。オートマトンと生きた死体は、ファンタジーの世界では親しい親戚のような存在かもしれない。 |

| 57 |

57. At the time of writing,

production of a sequel was announced, thus seemingly confirming our

interpretation of the film’s ending. | この記事の執筆時点で、続編の制作が発表されており、この映画の結末に関する私たちの解釈が正しいことを裏付けるものとなっている。 |

★

| 0. 表題のないイントロ |

・存在論 ・憑在論 ・哲学的ゾンビ1.0 ・哲学的ゾンビ 2.0 ・主体(→主体と主観) ・客体(→客体化) ・アイデンティティ ・ポストヒューマン時代の人類学 ・ ポストヒューマニズム ・ゾンビの美学 ・主人と奴隷の関係 ・否定弁証法 ・奴隷の反乱、奴隷の抵抗 ・怪物 ・他者 ・共産主義 ・ネオリベラリズム ・汚染 ・感染 ・COVID-19のメタファー ・不死(「すでに死んでいるものを殺すことはできない」「ゾンビが地球を征服したら、我々は[逆に]永遠に生きられる」) ・我々が肉体の奴隷であるということに対するアンチテーゼ(「思想としてのゾンビ」) ・脅威・恐怖のシンボル(「我々はゾンビに勝てないことを知ってる」) ・ゾンビを克服することができるエリートあるいは「超人」(→超人思想としてのトランス・ヒューマニズム) ・ゾンビの存在やゾンビに対する恐怖が、自分たちが逆に主体であることを認識させる。 |

| 1. ゾンビー、序章 |

・マックス・ブルックス『ゾンビ・サバイバル・ガイド:

生ける屍からの完全防御』 ・反主体 ・非個人 ・個性の喪失(への恐怖) ・生気を失った自己への恐怖(→資本主義的疎外、USJにでかけるゾンビ) ・人間の生きづらさを表象するゾンビ ・使役獣としてのゾンビ(=キャピタリズムのなかの非資本主義的搾取) ・死なない奴隷の反乱(=支配者にとっての恐怖、不死のゴキブリ) ・権力と抑圧の物語 ・ゾンビはジェンダー[的属性]ではなく「権力関係の否定弁証法によってうみだされるポストヒューマンの妖怪=亡霊」である。 ・「 否定的弁証法は、最終的な統合や和解という考え方を否定し、その代わりに、矛盾する要素間の緊張を維持することの重要性を強調し、抽象的で全体化する概念 の下に特殊なものを包摂しようとする誘惑に抵抗する」 ・ゾンビは言語のみで語ることができる非実体的存在。だから憑在論でかたるものであり、妖怪であり幽霊である。 ・Schlock, 1971 年のホラー映画。Camp は不明? ・境界の標識 ・意識の危機、良心の危機 ・精神の溶解への恐怖に語りかける身体としてのゾンビ ・ゾンビ=ある種の恐怖のインデックス |

| 2. ゾンビの脳 |

・fata

morgana =

蜃気楼:「ファタ・モルガナは優れた蜃気楼の一種で、遠くの物体が歪んで水平線より高く見える複雑な目の錯覚である。メッシーナ海峡の蜃気楼はかつて彼女

の呪術的創造物であると信じられていたことから、アーサー王伝説に登場する変幻自在の魔術師モルガン・ル・フェイにちなんで名付けられた。」 ・商品フェティシズム ・この世界は、ゾンビ的世界である、という批判精神? ・ポストヒューマン時代のジレンマ:主観性は恣意的な強制に、実証主義は人々を空疎な主体的想像力から排除し、規範に従属するための道具になる。 ・ゾンビは、否定の弁証法の実践例になる。 ・生ける屍こそが、(肯定化する通常の)弁証法の批判を可能にする。 ・ゾンビは、反カタルシスであり、反解決である。 ・ゾンビは、否定のシンボルであるが、主体の完全な否定ではない。 ・ゾンビは、主体と客体の二分法を否定する。だが、主体と客体の融合ではなく、主体と客体をそれぞれ否定する。 ・ゾンビは、サイボーグでもない。 ・ドゥルーズ=ガタリのような分裂的多重性でもない(→「」) ・「サイボーグ宣言」批判:主体と客体の二項対立を批判しているが、主体の 働きかけにより、主客の二分法が克服されるように描くヒューマニズムの圏内にいる。他方、ポストヒューマンに対する歩みの第一歩になったことはいなめな い。 ・ポストヒューマンをめざすなら、サイボーグのように身体を捨てるための一歩をふみだすように、啓蒙主義的なリベラルな主体概念も止 揚しなければならない。 ・著者たちの目標は、ポストヒューマン状態を正確にモデル化することにある(→「ゾンビとわれわれ人類学者」「ゾンビの人類学」「ポストヒューマンの人類学」)。 ・ |

| 3. ゾンビの身体 |

|

| 4. 本物のゾンビ | |

| 5. 終わり? |

| ナイト・ オブ・ザ・リビングデッド(1968) |

『ナイト・ オブ・ザ・リビングデッド』(Night of the

Living

Dead)は、ジョージ・A・ロメロが監督・撮影・編集、ロメロとジョン・ルッソが脚本、ラッセル・ストリーナーとカール・ハードマンが製作、

デュアン・

ジョーンズとジュディス・オディアが主演した1968年のアメリカのインディペンデント・ホラー映画。ストーリーは、ペンシルベニアの田舎町の農家に閉じ

込められた7人が、生き返った死体に襲われるというもの。この映画に登場する肉食モンスターは「グール」と呼ばれているが、大衆文化におけるゾンビの現代

的な描写を広めた代表作と言われている。 |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆ ☆

☆