文化産業論

On

Culture Industry

Das Gebäude wurde 1938–1939 nach einem Entwurf von Arthur Vogdt für die Hauptvereinigung der Deutschen Milchwirtschaft erbaut.

★文化産業(ドイツ語: Kulturindustrie)という用語は、批判理論家テオドール・アドルノ(1903–1969)とマックス・ホルクハイマー (1895–1973)によって造語され、『啓蒙の弁証法』(1947年)の章「文化産業:大衆的欺瞞としての啓蒙」において批判的語彙として提示され た。そこでは大衆文化は、標準化された文化商品——映画、ラジオ番組、雑誌など——を生産する工場に類似していると提唱されている。他方、ポピュラー・カルチャーつまり大衆文化(マス カルチャーやポップカルチャーとも呼ばれる)とは、ある社会において、特定の時点において支配的あるいは遍在している一連の慣習、信念、対 象物として、その社会の成員によって一般的に認識されるものである。ポピュラー・カルチャーはまた、これらの支配的な対象物との相互作用の結果として生み出される活動や 感情も包含する。現代ではマスメディアの影響を強く受け、この思想の集合体は特定の社会における人民の日々の生活に浸透している。

| "The term culture industry (German: Kulturindustrie) was coined by the critical theorists Theodor Adorno (1903–1969) and Max Horkheimer (1895–1973), and was presented as critical vocabulary in the chapter "The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception", of the book Dialectic of Enlightenment (1947), wherein they proposed that popular culture is akin to a factory producing standardized cultural goods—films, radio programmes, magazines, etc.—that are used to manipulate mass society into passivity.[1] Consumption of the easy pleasures of popular culture, made available by the mass communications media, renders people docile and content, no matter how difficult their economic circumstances.[1] The inherent danger of the culture industry is the cultivation of false psychological needs that can only be met and satisfied by the products of capitalism; thus Adorno and Horkheimer especially perceived mass-produced culture as dangerous to the more technically and intellectually difficult high arts. In contrast, true psychological needs are freedom, creativity, and genuine happiness, which refer to an earlier demarcation of human needs, established by Herbert Marcuse. (See Eros and Civilization, 1955).[2]" - #Wiki. | 文化産業(ドイツ語:

Kulturindustrie)という用語は、批判理論家テオドール・アドルノ(1903–1969)とマックス・ホルクハイマー

(1895–1973)によって造語され、『啓蒙の弁証法』(1947年)の章「文化産業:大衆的欺瞞としての啓蒙」において批判的語彙として提示され

た。そこでは大衆文化は、標準化された文化商品——映画、ラジオ番組、雑誌など——を生産する工場に類似していると提唱されている。『啓蒙の弁証法』

(1947年)の「啓蒙としての大衆欺瞞」の章で提示された批判的用語である。彼らは大衆文化を、標準化された文化商品——映画、ラジオ番組、雑誌など

——を生産する工場に例え、それらが大衆社会を受動的な状態に操作するために利用されると主張した。大衆文化の安易な快楽を消費することは、大衆通信メ

ディアによって提供されるものであり、経済状況がどれほど困難であろうと、人民を従順で満足させる。[1]

文化産業に内在する危険は、資本主義の産物によってのみ満たされ満足される偽りの心理的欲求を育成することにある。したがってアドルノとホルクハイマーは

特に、大量生産された文化が技術的・知的に高度な高尚な芸術にとって危険であると認識した。これに対し、真の心理的欲求とは自由、創造性、そして真の幸福

である。これはハーバート・マルクーゼが確立した人間の欲求に関する先行する区分を指す(『エロスと文明』1955年参照)。 |

| "Popular culture (also called mass culture and pop culture) is generally recognized by members of a society as a set of the practices, beliefs and objects that are dominant or ubiquitous in a society at a given point in time. Popular culture also encompasses the activities and feelings produced as a result of interaction with these dominant objects. Heavily influenced in modern times by mass media, this collection of ideas permeates the everyday lives of people in a given society. Therefore, popular culture has a way of influencing an individual's attitudes towards certain topics.[1] However, there are various ways to define pop culture.[2] Because of this, popular culture is something that can be defined in a variety of conflicting ways by different people across different contexts.[3] It is generally viewed in contrast to other forms of culture such as folk culture, working-class culture, or high culture, and also through different theoretical perspectives such as psychoanalysis, structuralism, postmodernism, and more. The most common pop-culture categories are: entertainment (such as movies, music, television and video games), sports, news (as in people/places in the news), politics, fashion, technology, and slang.[4]" - #Wiki. | 大衆文化(マスカルチャーやポップカルチャーとも呼ばれる)とは、ある

社会において、特定の時点において支配的あるいは遍在している一連の慣習、信念、対象物として、その社会の成員によって一般的に認識されるものである。大

衆文化はまた、これらの支配的な対象物との相互作用の結果として生み出される活動や感情も包含する。現代ではマスメディアの影響を強く受け、この思想の集

合体は特定の社会における人民の日々の生活に浸透している。したがって大衆文化は、特定の主題に対する個人の態度に影響を与える傾向がある[1]。しかし

大衆文化の定義には様々な方法がある[2]。このため大衆文化とは、異なる文脈における異なる人々によって、様々な矛盾した方法で定義され得るものである

[3]。大衆文化は一般に、民俗文化、労働者階級文化、ハイカルチャーといった他の文化形態と対比して捉えられる。また精神分析学、構造主義、ポストモダ

ニズムなど異なる理論的視点からも分析される。最も一般的な大衆文化のカテゴリーは、娯楽(映画、音楽、テレビ、ビデオゲームなど)、スポーツ、ニュース

(ニュースで取り上げられる人物や場所)、政治、ファッション、テクノロジー、スラングである。[4] |

上掲のようなマルクス主義の批判理論(→文化産業批判)のほかに、キャピタリストからの文化産業論(ないしは文 化と資本主義に関する考察)もある。アルビン・トフラーはその好例である。

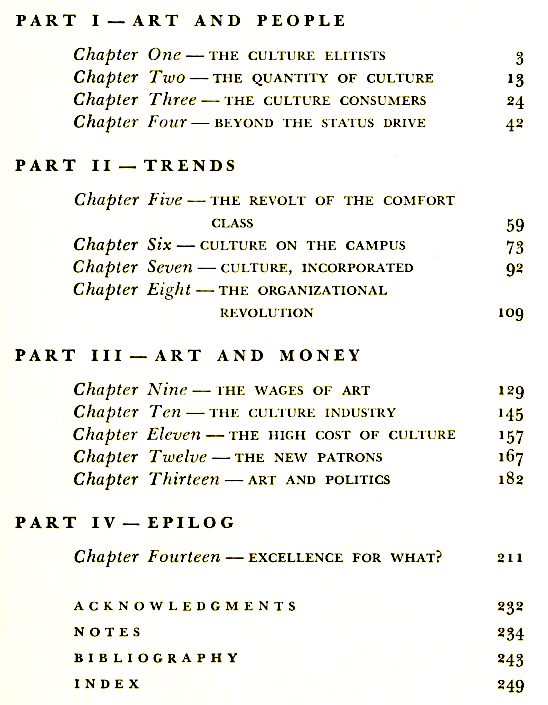

アルビン・トフラー『文化の消費者』「文化の消費 者」翻訳研究会訳、勁草書房, 1997年/The culture consumers : a study of art and affluence in America / Alvin Toffler, St. Martin's Press , 1964

パート1 芸術と人々

文化のエリート主義者;文化の量

パート2 潮流

ゆとりのある階層の反乱;大学における文化

パート3 芸術とお金

芸術の報酬;文化産業

パート4 エピローグ

何のための卓越性か?

リンク(メディア)

リンク(文化)

文献

その他の情報

++

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099