「メディア等式(The Media Equation)」とは、利用者が使っているメディアを利用者にとっては現実とみる認識の方法である。方法といっても意識化されておらず、自然の認識過程とみなされるものである。

「新しいタイプのバーチャ ルリアリティなど、デジタルガジェットをラボ環境で試すと、いつも、ごくささいな設計の変更によって使用者の体験が大きく変わることを思いしらされる。あ るボタンが使いやすいかどうかなど、どちらでもいいような違いで使い方が根本的に変わったりするのだ。/たとえばスタンフォード大学の研究者、ジェレ ミー・ベイレンソンが示したように、バーチャルリアリティの世界で自分を表すアバターの身長をかえると、社会的な自己認識や自信が変化する。技術は我々自 身を拡張するものであり、ジェレミーの実験におけるアバターのように、ガジェットをいじると我々のアイデンティティーまで変化したりする。情報技術をいじ ると、どうしても、社会工学が絡んでしまうのだ。/そう言われると、こう思うかもしれない。「ブログやツイッターやウイキをよく使うのだが、その結果、私 というものにどういう変化が起きるのか?」「対話の相手が『集団意識』なのだとすると、私は何なのだ?」と。このようにデジタル関連の技術は哲学的に深遠 な問いを内包するものであり、そういう意味で、この技術を発明している我々は、スタンダップコメディアンや神経外科医のようなものだ。そして近年の我々は、哲学者としてあまりにお粗末だと言わざるをえない。 /コンピューターが人のかわりを演じ、人とやりとりするプログラムを設計するのは、頭の片隅でいいから自分もプログラムの一種なのだと考えるようユーザー に求めることと同じだ。匿名の集団が編集をおこなうインターネットサービスを設計するのは、人の集団とはきちんとした考え方を持つ一個の生命体であるとほ のめかしているに等しい。/媒体の設計が異なると、人間性の発露も変化する。我々が取るべき道は、群れ意識をなるべく効率的に醸成するものではないだろ う。一人ひとりが知性を発揮できるようにすべきなのだと思う。/「人とは何か」……この質問に答えられるなら、疑似的な人をプログラ厶してコンピューター 内に作ることができるかもしれない。しかしそれは不可能だ。人であることと人を完全に理解できることは異なる。人であるとは、探求であり、神秘であり、根拠のない信念なのだ」(ジャロン・ラ ニアー 2010:17-18)。ーー『君はガジェットではないのだ』

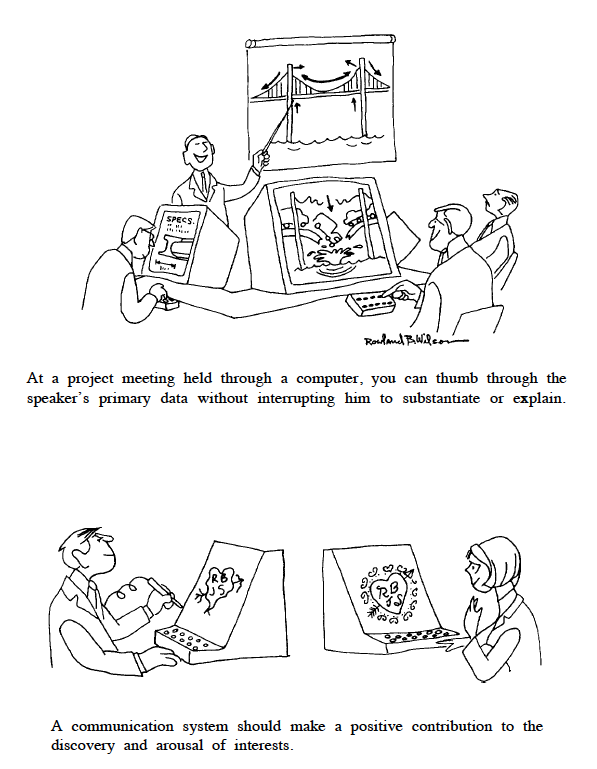

Man-computer symbiosis, by J. C. R. Licklider, 1915-1990

「メディア等式(The Media Equation)」とはバイロン・リーブス(Byron Reeves)とクリフォード・ ナス(1998)の提唱になるもので、メディアを現実とみる認識の方法で ある。メディア等式は、(彼らによる と)長らく「錯認」の一種であるかのように誤解されてきたが、彼らの研究を通して、人間界にみられるきわめて一般的な現象だということが明らかになった。 実験心理学的研究により、霊長類にもメディア等式があてはまる[と解釈することができる]例が報告されている。リーブスとナスの『メディア等式』 (1998)は人間とメディアの相互作用に関する壮大なレビューである。そのためこの書物の内容の是非をチェックするには、彼らが依拠した文献を参照しつ つ、それを批判的に乗り越える必要があるだろう。邦訳を手がかりに彼らが参照した引用した文献がどの章でどのように登場したのかを記す。

資料源は、邦訳の「参照文献」に依拠するので、実際の文献収集は邦訳文献ならびに原書(英語)を参照されたい。

- 1.メディア等式

- 2.礼儀正しさ

- 3.対人距離

- 4.お世辞

- 5.他人と自分を判断する

- 6.キャラクター性格

- 7.インターフェイスの性格

- 8.性格をまねる

- 9.良いことと悪いこと

- 10.ネガティブさ

- 11.覚醒度

- 12.専門家たち

- 13.チームメイト

- 14.ジェンダー

- 15.声がいっぱい

- 16.情報源に注意を向ける

- 17.イメージのサイズ

- 18.画質

- 19.同期をとる

- 20.動き

- 21.シーンの切り替わり

- 22.サブリミナルメッセージ

- 23.結論

1.メディア等式

- テレビをひっくりかえすと、中のポップコーンがひっくり返る

- 初心者と熟練ユーザーの違い

- メディア概念

- 自分のことを他人にたずねると(他の奴よりも)よい返答をもらう

- 人がコンピュータに対して礼儀正しく振る舞うこと

- 視覚処理に関する動きの重要性

- 画面の動くものに注意がいく

- テクノロジーは道具である

- 現実生活と画面の生活の混同

- 疑うよりも受け入れる、人間の傾向

- メディア表現をシンボルとみなす

- 心理学における進化概念

- 日常における自動的な行動

2.礼儀正しさ

- 私はどうかね?の使用法

- 礼儀の普遍性

- 儀礼や社会規範の習得について

- 自分で自分のほうをたずねるほうが、他人のことを尋ねるより肯定的

- 反応が均質になるのは、誠実さの低下の結果?

- 人間は人を相手にするよりもコンピュータを相手にするほうが正直に振る舞う

- 人間らしさの手がかりには限界がある

- 偶発的な出来事に人間を見いだすこと

- 人間〈対〉コンピュータの関係では不信が棚上げされる

- 人間は意識的にプログラマーという概念を見いだす

- 日常生活では自発的態度(オートマチックな態度)が広く見られる

- 丁重さ

- ポール・グライスの原理

- 礼儀作法の一般書

- キャラが消える?

- 顔をみることのほとんどは、目を見ている

- 海外で働くビジネスマンガイド

3.対人距離

- スクリーン上の顔

- 空間が人間関係を距離を決める

- 空間が人間関係における感情を決める

- 無理に近づくと否定的な影響が出る

- 接近は積極的効果が出る

- 注意・感情・生理に関するレビュー

- 目はその人の意図を表すことが多い。それゆえ人間は顔色をうかがう

- 目と口と、眉は出会いによって重要な要素

- 第2課題反応時間計測法

- 心理的なキャパにには限界がある。

- 再認の議論

- 情報をあるシンボル体系から別のシンボル体系に変換させること。

- 見かけは社会関係に影響を与える

- クローズアップの利用

4.お世辞

- お世辞の帰結

- 誉め言葉とお世辞は誰もがだまされる

- 人は何も言われないよりもお世辞を好む

- お世辞と心からのほめ言葉の違い

- 肯定的なことを言われると、その情報が正確だと信じてしまう傾向

- お世辞は受け入れられ、根拠なき批判は拒絶される

- 人間には自分をまつりあげる傾向がある

- 誉め言葉は、すっぱいのと甘いのとの絶妙の配合により効果をあげる(らしい)

- 自信によりお世辞への反応が変化してゆく

5.他人と自分を判断する

- ある行為が誰かにほめられると、その行為がうまく行っていると信じられやすい

- 人はほめ言葉を言う人間を好む

- 専門知識のあるなしに関係なく、人は情報を信じやすい

- 批判をうけた行為は悪いものとみなされる

- 批判する人は好まれない

- 批判する人のほうが、ほめる人よりも知的に感じられる

- 自画自賛よりも、他人が誉めるほうが信用されやすい

- 自己批判する持とが他人を批判するよりも、好まれる

- 社会的知識は重要

6.キャラクター性格

- 心理学者は複雑な人間の正確を単純化する

- 支配的/服従的の心理学上の定義

- 性格の次元をめぐるさまざまなキーワード

- 形容詞句のリストから性格の次元を記述する

- 性格の5つの次元

- ……(性格の次元に関する諸論文の紹介)……

7.インターフェイスの性格

- 砂漠の生き残り問題(→ひとは自分の性格に似たコンピュータを好む傾向がある)

- (訳者は面白いとコメントするが、何が楽しいのか私(池田)には不明?)

8.性格をまねる

- 相手の態度がやがて自分の態度を同じになるほうが、初めから同じ態度になるよりも好ましく思える

- ゲインとロスの理論

- 性格の変化が永続的なのか、一時的なのかは、問題の特性と状態の違いによる

9.良いことと悪いこと

- 人間は相手の顔をよく吟味する

- 薬物を使って脳内のコミュニケーションを阻害する研究

- 左右半球の局在説(→著者たちは、局在論を素人流に素朴に別々なものとみているため、この章は多少陳腐か?)

10.ネガティブさ

- 快楽の非対称法則

- 感情に関するレビュー

- ネガティブな出来事は人の注意をひきつける

- ポリアンナ効果——ネガティブなことよりもポジティブなことを思い出すほうが人間にとってよいという当たり前の心理的効果をポリアンナ (少女の名前)効果と呼ぶが、その効用には限界があるらしい。だから人は、くよくよ悩む

- 巡行強化(proactive enhancement, ネガティブな経験をした後のことはよく覚えていること)、逆行抑制(retroactive interference, ネガティブな経験はその直前にあった記憶を抑制する)

11.覚醒度

- 省略

12.専門家たち

- 人はなんでも屋より専門家を信じる

- 専門家のラベルをはるだけて効果がある

- カテゴリー訳で、関係はより単純になる

- 人間の信念には偏りがある

- 有名人の役割が人の支持や信念とどう関係しているか

13.チームメイト

- 人間がグループの一員であると感じるのはいともたやすい

- 人はチームメイトを自分と似ているととらえる

- チームのメンバーはほかのメンバーより優れていると思いこみやすい

- チームのメンバーのほうが協力しやすいし、落ち着ける

- グループ思考

- チームメイトの反応の広さと深さ

- 「ワンランク上」「ワンランク下」という考え方(→ミンスキー)

14.ジェンダー

- ジェンダーにはステレオタイプがある

- 男性にほめられるほうが女性にほめられるよりもマジになる

- 女性は男性よりも優位に振る舞わないという先入見をもつ

- ジェンダーのステレオタイプには、ジェンダー差をみつけにくい

- 声は、ジェンダーに関連づけられる

- メディア表現はジェンダーのステレオタイプを再生産し、維持している(というコンセンサスがある)

- 女性よりも男性のほうが危機にはタフというステレオタイプがある

- 男性が女性よりも知的で有能というステレオタイプがある。

- ジェンダーがはっきりしない声はすかれない

- ジェンダー表現に関する理論は山のようにある

15.声がいっぱい

- 人間の声は、他の音より峻別されやすい

- 複数の声を聞くことは可能

- 異なる場所から聞こえてくる同じ声は、同一なものとして解釈される

16.情報源に注意を向ける

- 伝達を受ける人は、立場を共有していると誤解しやすい

- メッセージの伝達者に、メッセージの責任を負わせようとする

- 人間のコード化の限界のために、あるタイプの情報収集に別のタイプの情報収集を犠牲にする。

- 扱える以上の情報処理収集を課すと……

- 講演をおこなうことを強制されたとき、その人は内容に同意しているとして受け捉えられる

- 有名人によって推薦すると効果がある

- 新聞よりもテレビを信頼する傾向あり

- コンピュータに知性があるかどうかよりも、その知性がどのように知覚されるかが重要(シェリー・タークルの議論)

- ジョン・サール「中国語の部屋」(→、チューリングテストの議論を論駁するために考案。中国語のわからない人を部屋に閉じこめて、部屋に 入れられた中国語の紙に対してマニュアル通りに正確に返答する。このやりとりを完璧におこなうことができれば、部屋の外からは、中国語を完璧に理解してい る人がいると錯認されてしまう)

- 人間は知性というものを正確に評価することができない

- 知性の評価に関する議論

- チューリングテスト(言語によるやりとりで、被験者がその機械が(人間と取り違えるほど)知性的と判断すれば、それは知性的なものとみな そう[サールのいう「弱い人工知能」])

17.イメージのサイズ

- 乳幼児が感じるものの大きさの効果

- 背が高いと魅力的に感じられる

- テレビの画面が大きいと人は感動し、内容をよく覚える

18.画質

- 画質は、理解に大きな影響を与えない

- サウンドは大きな影響力を与える

- 人間は横に拡がる大きなものが好き

- 音声を高品質にすると心証はよくなる

19.同期をとる

- 小さい時間単位の心理学的影響

- タイミングの重要性

- 伝達に関する技術的問題が影響を与える

- あいづちの重要性

20.動き

- 視覚処理における動きの重要性

- 正面からくる物体の動き

- メディアの定位

- 意味解釈に関する情報と、行動を要する情報を区別すべきだとコミュニケーション学者はいう

- 異なる文脈は、異なる時間的尺度で動いているらしい

- 人間はメッセージから注意をそらす

21.シーンの切り替わり

- プロのビデオ編集から素人が学ぶことは多い

22.サブリミナルメッセージ

- サブリミナルは倫理的観点から禁じられており、使われることは少ない

- サブリミナルは取り上げられるほど、実際には多くない

- プライミング理論

23.結論

リーブス、バイロンとクリフォード・ナス『人はなぜコンピューターを人間として扱うか』細馬宏通訳、翔泳社、2001(Reeves, Byron and Clifford Nass, 1998. The media equation : how people treat computers, television, and new media like real people and places. Stanford, Calif. : Center for the Study of Language and Information Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press)

pdfで印刷される方はこちら:media_equation_by_mitzubixi.pdf

●Multitasking: How It Is Changing the Way You and Your Children Think and Feel with Clifford Nass

■リンク

■文献

- リーブス、バイロンとクリフォード・ナス『人はなぜコンピューターを人間として扱うか』細馬宏通訳、翔泳社、2001(Reeves, Byron and Clifford Nass, 1998. The media equation : how people treat computers, television, and new media like real people and places. Stanford, Calif. : Center for the Study of Language and Information Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press)

- 人間はガジェットではない : IT革命の変質とヒトの尊厳に関する提言 / ジャロン・ラニアー著 ; 井口耕二訳,早川書房

(2010)/You are not a gadget : a manifesto, Jaron Lanier, Alfred A.

Knopf 2010 Borzoi books.

■その他の追加情報