ヘーゲルと現代社会

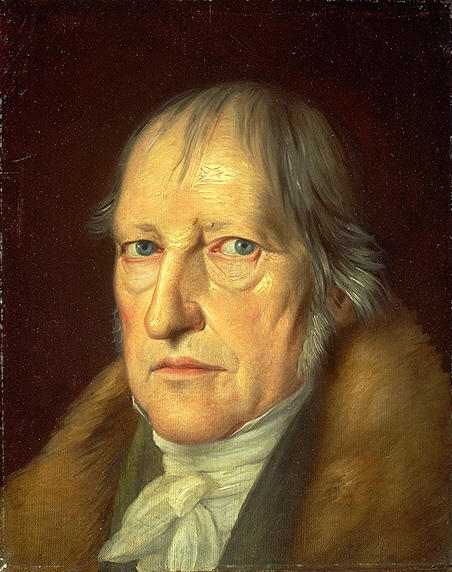

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831

このページの目的は、ヘーゲル: イラスト版 / L・スペンサー文 ; A・クラウゼ絵 ; 椋田直子訳, 現代書館 , 1996 . - (For beginners シリーズ, 77)の解説である。なお表は、最後のページから表紙にむかって「遡上するように 読解」している。

●G.W.F. ヘーゲルのナツィオン(Nation)とフォルク(Volk)の違いについて

・家族は、国民=ナツィオン(Nation)へと拡大し、家族は民族=フォルク(Volk)へと拡大すると、両者を同義として扱う面がある(『宗教哲学』17.52f.,72.)ズーアカンプ(Suhrkamp)版

・民族=フォルク(Volk)は、最初のうちはまだ国家(Staat)にはなっていない。家 族などが国家状態に移行は、理念一般が形式を備えた民族=フォルク(Volk)のなかで実現されるだろう(『法の哲学』349節)。

・総じて、民族=フォルク(Volk)は、国家(Staat)の内なる呼びかけに、国家間に は国民=ナツィオン(Nation)と使い分けているふしがある。

・ただし、国民=ナツィオン(Nation)の内部 が分節化している時、それはまとまりを持たない群衆で、国民=ナツィオン(Nation)にはなっていない(『法の哲学』301節)。これは『歴史哲学講 義』における、東洋では王が、ギリシャやローマでは一部の人が自由を享受するのに対して、ゲルマンではすべての人間が自由でなければならない、というヘー ゲルの主張にかなっている。民族=フォルク(Volk)は、自然集団の延長を免れないが、国民=ナツィ オン(Nation)には、そうならなければならな い命令語法のようなニュアンスがある。

・『ドイツ憲法論』(1, 472ff.)には、ひとつの人間集団が国民=ナツィオン(Nation)であるためには、「所有物全体の共同保有」の意識が重要であり、国民=ナツィオ ン(Nation)の構成員のあいだで、習俗、教養、言語あるいは宗教の同一性を条件としない(=国民の間に習俗、教養、言語、宗教の多様性は問題になら ない)と主張しているため。本源的紐帯的なものを民族=フォルク(Volk)、社会構成的な契約にもとづく紐帯を国民=ナツィオン(Nation)として いる節がある。

| 頁 |

|||

| 1 |

現代哲学の歴史は、ヘーゲルの体系への挑

戦である |

170 |

・ミネルヴァの梟の解釈 |

| 2 |

フランシス・フクヤマ『歴史のおわり』 |

168 |

・フクヤマ『歴史の終わりと最後の人間』について |

| 3 |

「歴史はつねに正しい」 |

167 |

|

| 4 |

脱構築 |

164 |

・デリダ:否定の弁証法としての脱構築 ・コジェーヴ ・アンドレ・ブルトン ・ジョルジュ・バタイユ ・ドゥルシラ・コーネル(Drucilla Cornell, 1950-) |

| 5 |

否定の弁証法 |

163 |

|

| 6 |

批判理論 |

162 |

・アドルノ ・マルクーゼ ・ヴァルター・ベンヤミン |

| 7 |

ヘーゲルとマルクスの再発見 |

160 |

・ディルタイ ・ヘルマン・ノール版『ヘーゲル初期神学論集』 ・1920マルクスの経済学哲学草稿(1844)が刊行 ・ルカーチ ・ブロッホ ・ホルクハイマー |

| 8 |

ポストモダンの袋小路 |

158 |

・メルロ=ポンティ ・デリダ ・フーコー ・ローティ |

| 9 |

ヘーゲルは今でも意味を持つか |

157 |

・フロイトやソシュールの視点からみた

時に…… |

| 10 |

実存主義の起源 |

155 |

・ヘーゲルを駆逐するシェリング

(1841) |

| 11 |

理性のおわり |

154 |

・コント ・キルケゴール:理性の破産 |

| 12 |

ドイツ・イデオロギー |

152 |

・ヘーゲル左派 ・ドイツ・イデオロギー(1845-1846) ・フォイエルバッハ論(1845) |

| 13 |

フォイエルバッハ『キリスト教の本質』 |

151 |

・フォイエルバッハ:絶対精神の地位に

人間を着座させるプロジェクト |

| 14 |

ヘーゲル左派 |

150 |

・モーゼス・ヘス |

| 15 |

ヘーゲル、右派、中間派、左派 |

149 |

|

| 16 |

ヘーゲル派哲学の衰退 |

148 |

・ベルリン以外では、ヘーゲル派はマイ

ノリティ。では何がデカイ顔をしていたのか?→新カント派、ロマン主義 |

| 17 |

終末 |

147 |

・1831年11月13日永眠、フィヒ

テの傍に葬られる。 |

| 18 |

1830年イギリス選挙法改正案 |

146 |

・発禁になるも読まれる論文 ・選挙法改正だけでは社会問題は解決しない ・英国の伝統的な実証原理と、法体系論を合致させる試みだが、中産階級が権力を握るための改正であり、不十分だ、というもの |

| 19 |

宗教の政治 |

143 |

・1821-1831「宗教」について

の連続講義 ・ロマン派神学者のシュライエルマハーに論戦をしかける。 ・「犬こそ良きキリスト者」ヒンリヒス(Hermann Friedrich Wilhelm Hinrichs, 1794-1861) ・ 「ハイデルベルクでヘーゲルに師事、ハイデルベルク大学の私講師を経て、ハレ大学教授。主著は、「学問と内的な関係における宗教について」(あるいは単に 宗教論)である。師のヘーゲルはこれを絶賛、出版を大きく支持した。また、この著の序文にヘーゲルが感情を原理とする宗教を批判する内容を書き(これは同 僚のフリードリヒ・シュライアマハーを牽制する意味も大きい)、ヘーゲルが汎神論者として攻撃されるきっかけを作った。これはヘーゲルが、感情は、どんな 気まぐれな未規定な内容でも、感情として持つことが可能であり、結局は主観によって決められるものであるとし、宗教は真理の実体的で客観的な内容を目指す ように要求されており、感情ではこれはなさない、と主張したためである。これがシュライアマハーを刺激し、ヘーゲルが汎神論者と見なされるようになり、 ヘーゲルは没するまでこれの弁明を余儀なくされたという。 このようにヘーゲルの宗教哲学論の形成に重要なきっかけを残した人物であった。」 |

| 20 |

宗教の三段階史 |

142 |

|

| 21 |

神秘的図形 |

140 |

・ヘーゲルの思想は、理性の神秘思想

か? |

| 22 |

三位一体 |

139 |

|

| 23 |

宗教の哲学 |

138 |

・フォルクスレリギオン |

| 24 |

芸術のおわり |

136 |

・芸術はやりつくした感=歴史の終わり

のメタファー |

| 25 |

アイロニーの問題 |

134 |

・シュレーゲル ・ノヴァーリス |

| 26 |

芸術よりも上位のものとしての哲学 |

132 |

|

| 27 |

最上位芸術としての詩 |

131 |

|

| 28 |

絵画の理想 |

130 |

|

| 29 |

五つの芸術 |

129 |

|

| 30 |

ロマン的芸術 |

128 |

|

| 31 |

古典的芸術——古代ギリシア |

127 |

|

| 32 |

象徴的、古典的、ロマン的芸術 |

126 |

|

| 33 |

芸術と宗教と哲学の関係 |

125 |

|

| 34 |

芸術の哲学 |

124 |

|

| 35 |

観念としての自然 |

123 |

・自然は観念の自己退廃 ・ヤコブ・ベーメ ・自然にも自由が、歴史が可能であることを証明することに格闘する |

| 36 |

科学は不完全な理解しか与えない |

122 |

|

| 37 |

不満足な学問 |

121 |

・シェリングの哲学が、自然哲学の信用

を落とす |

| 38 |

自然哲学 |

120 |

・自然を哲学することは、時代遅れではない、という認識。 ・シェリングの自然哲学との対比 |

| 39 |

未来のない自由 |

118 |

・未来もたんなるカテゴリーである |

| 40 |

ゲルマン世界 |

116 |

|

| 41 |

世界史のあゆみ |

115 |

|

| 42 |

歴史哲学 |

114 |

|

| 43 |

現実的なものは理性的である |

112 |

・べきだ(Sollen)論は哲学ではない。 ・哲学の仕事は、理性=現実を証明すること(?) ・歴史は体系に取り込まれて、すべてが「相殺」される |

| 44 |

市民社会 |

109-111 |

・市民社会の外的国家 ・カール・マルクスの「法の哲学」の重視。 ・利己、搾取、個人主義、労働分化が、社会的疎外をうむ、という発想 |

| 45 |

人倫 |

108 |

・法の哲学(第二部道徳) ・法の哲学(第三部人倫)——家族、市民社会、国家 |

| 46 |

法の哲学 |

107 |

・法の哲学(第一部所有権法):ロックのいう自然なものではなく、協約

による。 ・それゆえ、所有権は、個人と社会を関連づける。 |

| 47 |

自由の進化 |

106 |

|

| 48 |

国家 |

105 |

|

| 49 |

自由と国家 |

104 |

|

| 50 |

ヘーゲルの講義 |

103 |

|

| 51 |

道徳的主観主義を批判する |

102 |

|

| 52 |

愛国主義と反ユダヤ主義 |

101 |

|

| 53 |

新右派の担当 |

100 |

|

| 54 |

ヘーゲルの政治観 |

99 |

|

| 55 |

ナポレオンの没落 |

98 |

|

| 56 |

ベルリンにおけるヘーゲルの公務 |

97 |

|

| 57 |

改革者たちがヘーゲルをベルリンに招聘する |

96 |

|

| 58 |

ついに認められた |

92 |

|

| 59 |

知識とは何か |

88 |

|

| 60 |

三組構造 |

86 |

|

| 61 |

三種類の矛盾 |

84 |

|

| 62 |

否定 |

83 |

|

| 63 |

思考の文法 |

82 |

|

| 64 |

アウフヘーベン=止揚 |

80 |

"to sublate" |

| 65 |

全体性 |

79 |

|

| 66 |

弁証法的思考 |

78 |

|

| 67 |

アリストテレスの論理学 |

76 |

|

| 68 |

哲学を教えることは可能か |

74 |

|

| 69 |

結婚と婚外の息子 |

72 |

|

| 70 |

ヘーゲル、ニュルンベルクへゆく |

70 |

|

| 71 |

新聞編集者 |

68 |

|

| 72 |

絶対知 |

64 |

|

| 73 |

十字架への14段階 |

62 |

|

| 74 |

主人と奴隷 |

60 |

|

| 75 |

自己実現の過程としての歴史 |

58 |

|

| 76 |

知の経験の科学 |

57 |

|

| 77 |

『精神現象学』の内容 |

56 |

|

| 78 |

ナポレオンの侵攻 |

53 |

|

| 79 |

『精神現象学』の起源 |

52 |

・精神現象学 ・ |

| 80 |

シェリングとフィヒテの差異 |

48 |

|

| 81 |

イエナに到着 |

46 |

|

| 82 |

……啓蒙主義後とドイツ観念論まで |

45 |

|

| 83 |

啓蒙主義 |

44 |

|

| 84 |

フィヒテ登場 |

42 |

|

| 85 |

スピノザ登場 |

39 |

|

| 86 |

キリスト教 |

35 |

|

| 87 |

教会と国家 |

34 |

|

| 88 |

哲学の精神分裂病(スキゾフレニー) |

33 |

|

| 89 |

『批判』三部作 |

30 |

|

| 90 |

カント登場 |

29 |

|

| 91 |

ヘルダーリンの影響 |

25 |

|

| 92 |

シェリングに先んじられる |

23 |

|

| 93 |

政治経済学 |

22 |

|

| 94 |

スイスの貴族制 |

21 |

|

| 95 |

家庭教師時代 |

20 |

|

| 96 |

絶対的な自由と恐怖 |

18 |

|

| 97 |

ヘーゲルと1789年の精神 |

17 |

1789年7月14日バスティーユ襲撃からフランス革命がはじまる |

| 98 |

フランス革命 |

16 |

|

| 99 |

ゲーテが見本 |

15 |

|

| 100 |

ヘーゲルの読書 |

14 |

|

| 101 |

ヘルダーとシェリング |

13 |

|

| 102 |

チュービンゲンでの学生生活 |

12 |

|

| 103 |

抄録製造機 |

9 |

|

| 104 |

ヘーゲルの受けた教育 |

8 |

|

| 105 |

心理療法の出現を予感 |

7 |

|

| 106 |

妹クリスチアーネ |

6 |

|

| 107 |

ヘーゲルの一生 |

4 |

リンク

文献

Hegel portrait by Jakob Schlesinger 1831

++

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099