ジル・ドゥルーズの『カントの批判哲学』ノート

La

philosophie critique de Kant by Deleuze

ジル・ドゥルーズの『カントの批判哲学』ノート

La

philosophie critique de Kant by Deleuze

★ジル・ドゥルーズの『カントの批判哲学(La philosophie

critique de Kant)』(→ジル・ドゥルーズを経由したカント)

Gilles Louis René Deleuzeの『カントの批判哲学(La philosophie critique de Kant)』は、フェル ディナン・アルキエ(Ferdinand Alquié, 1906-1985)に捧げられた著作。國分功一郎訳の文庫版解説には「自[ら]の視点で哲学史に取り組んできたドゥルーズは、本書で、カントの3つの主 著、 『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』の読み直しをはかる。カントの批判哲学が、理性・悟性・構想力という諸能力の組み合わせの変化によって作 動する一つの置換体系として描き出され、諸能力の一致=共通感覚に、その体系の基礎が見いだされる。カントを、乗り越えるべき「敵」ととらえていたドゥ ルーズが、自らの思想を形成するために書き上げたモノグラフィー」BOOKデータベース)とある。

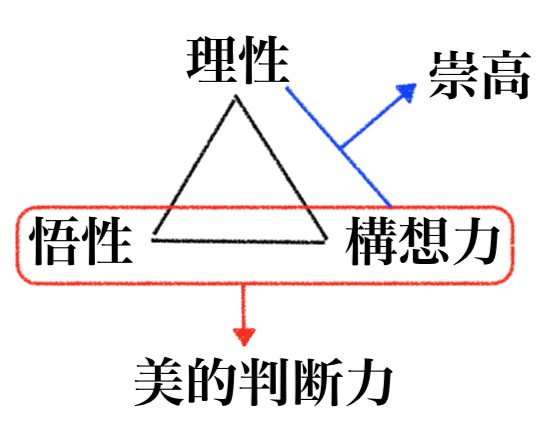

この本は、カントの教科書ではない(國分による解説:213):「カントの批判哲学が、理性・悟性・構想力という諸能力の組み合わせの変化によって作 動する一つの置換体系として描き出され、諸能力の一致=共通感覚に、その体系の基礎が見いだされる」

第1章 純粋理性批判における諸能力の関係(ア・プリオリと超越論的;コペルニクス的転回 ほか)

第2章 実践理性批判における諸能力の関係(立法的理性;自由の問題 ほか)

第3章 判断力批判における諸能力の関係(感情の高次形態は存在するか?;美的共通感覚 ほか)

結論 理性の諸目的(諸能力の理説;諸目的の理論 ほか)

+++++++++++++++++++++++++++++++

理性が自然を理論的に認識する働きの見取り図

理性的意志の働きの見取り図

美的判断力の批判と、目的論的判断力の批判の2つに 分かれる

美的判断力——自然概念と自由概念の相互の戯れを可

能にしている。美しいものの経験では、主観は自らの認識のあいままに(客観的指示関係なしに)認識の対象を構成する。

+++++++++++++++++++++++++++++++

★序論 超越論的方法

| 序論 超越論的方法 9 |

カントの理性観 |

・理性の最高目的は《文化の体系》をもつという(10) ・文化は自然のテロス。 ・カントには人間には課題を解く能力があり、それは理性を通して可能になる。 ・文化には遺伝的生得能力(=自然)と課題を解くための後天的な努力(=自由の実現)の2つからなりたっている。 ・文化とは、理性の諸目的に関係する(11) ・自然プラス理性で究極目的を論証しなければならない:1)価値による論証——理性は自然の諸目的以上の働きをする、2)帰謬法による論証——自然が理性 を欲したとすれば自然は自律性をもたない、ゆえに自然は自律性をもつ、3)対立による論証——理性が諸手段の一能力にすぎないのであれば、動物としての人 間の目的と、道徳的種である人間の目的がなぜ対立するのかわらない。(11-12) ・理性は自分自身を目的にしている(13) |

| 能力という語の第一の意味 |

・能力には、認識の能力、欲求の能力がある(14) ・カントは、理性批判で、de facto と de jure の区分を導入している(15, 171) |

|

| 高次の認識能力 16- |

||

| 高次の欲求能力 19- |

||

| 能力という語の第二の意味 22- |

||

| 能力という語の2つの意味関係 25- |

★第1章 実践理性批判における諸能力の関係 29

| 第1章 実践理性批判における諸能力の関係 29 |

ア・プリオリと超越論的 30- |

・形而上学的演繹(31) ・ヒューム〈対〉カント(33) |

| コペルニクス的転回 34- |

||

| 総合と立法的悟性 37- |

||

| 構想力の役割 42- |

・構想力は図式化する(43) |

|

| 理性の役割 44- |

||

| 諸能力間の関係の問題——共通感覚 48- |

・カントの危機的難題(51-) |

|

| 正当な使用と不当な使用 54- |

★第2章 実践理性批判における諸能力の関係 61

| 第2章 実践理性批判における諸能力の関係 61 | 立法的理性 62- |

|

| 自由の問題 64- |

||

| 悟性の役割 70- |

||

| 道徳的共通感覚と諸々の不当な使用 75- |

||

| 実現の問題 81- |

||

| 実現の諸条件 86- |

||

| 実践的関心と思弁的関心 89- |

★第3章 判断力批判における諸能力の関係 95

| 第3章 判断力批判における諸能力の関係 95 | 感情の高次形態は存在するか? 96- |

|

| 美的共通感覚 100- |

||

| 崇高における諸能力の関係 103- |

||

| 発生の観点 107- |

||

| 自然における象徴作用 111- |

||

| 芸術における象徴作用、あるいは天才 114- |

||

| 判断力はひとつの能力であるか? 118- |

||

| 美学から目的論へ 124- |

★結論 理性の諸目的 137

| 結論 理性の諸目的 137 | 諸能力の理説 138- |

|

| 諸目的の理論 141- |

||

| 歴史あるいは実現(148-) |

・歴史こそが、この現実化(=自由の実現)に他ならない(149) ・理性の狡知(ヘーゲル)〈対〉自然の狡知(カント)(→「超感性的なものの狡知」151) ・感性的自然は最終目的をもつ(国分 234)→第二の自然の狡知(152) ・自然の狡知には2つあり(国分 234)(152) |

|

| 文献表 | --------- |

|

| 原注 | --------- | |

| 訳注 | --------- | |

| 訳者解説(國分功一郎) | --------- | ・ドゥルーズ著作年表を参照(187)——1963 La philosophie critique de Kant (1963) ・本書は三批判のなかに共通してある1つのシステムについて論じたものだ(189)→ドゥルーズの強迫観念(194) ・認識能力/欲求能力=悟性/(判断力)感情能力(190-191) ・諸要素を相互に交換できる置換体系(138,191) ・表象がキーワード(191-192)——表象=呈示されたものの総合(192) ・ドゥルーズは欲求能力=悟性にひつこい説明を加える(193)→これは、カントの教科書としては異様 ・認識能力/欲求能力/感情能力(194) ・共通感覚で3批判を連結する:論理的な共通感覚/道徳的な共通感覚/美的な共通感覚(195) ・コペルニクス的転回(195) ・感性と悟性の一致、つまり認識能力の一致が第一批判を理解するためのキモ(197-198) ・認識能力においては、理性はその権限を悟性に手渡す(198) ・定言命法(199) ・カントの倫理学のパトローギッシュなものへの嫌悪(199) ・理性と悟性と構想力の関係、悟性と構想力の一致は「美的判断力」(203) ・理性と構想力の合致が「崇高」(207)  ・この本は、カントの教科書ではない(213) ・超越論的の定義「経験が必然的にわれわれのア・プリオリな表象に従う際の原理を指す」(34, 214) ・「差異と反復」では、諸能力の一致の根拠としての「統覚」=自我の同一性(215) ・超越論的領野は経験的領野を基礎付ける(215)のがおかしい(ドゥルーズの疑念) ・結局は、超越論的統覚は、自我そのものだが、それは間違っているとドゥルーズ(216) ・(なにをやるべきか?)超越論的領野について考察するためには、経験的領野のすべてを捨て去るべき(216) ・ドゥルーズの処方箋:前個体的、非人称的な特異性(=超越論的領野を暗示)を、出来事として考えよ(217)——ライプニッツの可能世界(217)——「諸々の特異性こそ、真の超越論的な出来事である」意味の論理学(原著 125)[邦訳 上:187] ・ライプニッツでは「熟語すなわち出来事」(218)という用語が登場する. ・可能世界では、ルビコン川をわたる/らない2つのシーザーという個体がある(→ベルクソンの「潜在性(バーチャリティ)」) ・出来事は個体に先行し、個体を発生させる要素である(217)——「形而上学叙説」(218) ・出来事は系列をなす(218) ・ただし、ライプニッツは既成事実(神による予定調和)にあわせるためにしか、出来事概念を理解していない。彼は、現実性と可能性という概念しか頭にないからだ(219) ・超越論的領野における特異性=出来事による個体の発生を論じることができる(219)——これがドゥルーズの新しい「超越論的哲学」である ・ベルクソンの「潜在性(バーチャリティ)」(220) ・ライプニッツは、現実性と可能性という概念しか頭にない。ルビコン川をわたったから、渡らない可能性も考えられる。この場合の、可能性は過去のものである(221) ・可能性を現在の観点から考える、代替案(差異と反復:上:279)——ベルクソンは、潜在的多様性(ヴァーチャルな多様性)(221) ・ベルクソン「創造的進化」:自己の状態は瞬間瞬間に変化している(222) ・持続は、自己に対して差異化していくものである(223) ・内在平面が、ドゥルーズの超越論的哲学の方向性(225) |

★

★

+++++++++++++++++++++++++++++++

★『差異と反復』(フランス語:Différence et Répétition)

『差異と反復』

(フランス語:Différence et

Répétition)は、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズが1968年に発表した著作である。原著はフランスで出版され、1994年にポール・パット

ンによって英訳された。ドゥルーズが博士号を取得するための主論文であり、副論文である歴史的論文『哲学における表現主義』——スピノザ

この作品は、表象の批判を試みている——と並んで、『差異と反復』があ

る。ドゥルーズは本書において、差異それ自体の概念と反復それ自体の概念、つまり、 同一性の概念に論理的・形而上学的に

先行する差異と反復の概念を構築している。ドゥルーズがカントの『純粋理性批判』(1781年)を「発生」そのものから書き直そうとしたものと

解釈する論者もいる。彼は自分の哲学的動機を「一般化された反ヘーゲル主義」(p.xix)と

し、差異と反復の力がヘーゲルにおける同一性と否定の概念的代用として機能しうることを指摘している。この用語の変化の重要性は、差異と反復がともに予測

不可能な効果を持つ正の力であるということである。ドゥルーズは、ヘーゲルとは異なり、弁証法の二元論に抵抗する喜びと創造の論理から概念を作り出すこと

を示唆している。「私は、私の概念を、移動する地平に沿って、常に脱中心から、それらを反復し差異化する常にずれた周縁から作り、作り変え、作り直す」

(p.xxi)。ドゥルーズは英語版の序文で、第三章(思考のイメージ)を、後のフェリックス・ガタリとの共同作業を予見させるものとして強調している。

また、「結論は最初に読むべきだ」というだけでなく、「これは本書についても言えることで、その結論があれば残りを読む必要はなくなるかもしれない」

(p.ix)とも示唆している」(→差異と反復)

★非ドゥールズ的=常識的なカントの三批判への理解

| Philosophy Like many of his contemporaries, Kant was greatly impressed with the scientific advances made by Newton and others. This new evidence of the power of human reason, however, called into question for many the traditional authority of politics and religion. In particular, the modern mechanistic view of the world called into question the very possibility of morality; for, if there is no agency, there cannot be any responsibility.[55][56] The aim of Kant's critical project is to secure human autonomy, the basis of religion and morality, from this threat of mechanism—and to do so in a way that preserves the advances of modern science.[57] In the Critique of Pure Reason, Kant summarizes his philosophical concerns in the following three questions: What can I know? What should I do? What may I hope?[58] The Critique of Pure Reason focuses upon the first question and opens a conceptual space for an answer to the second question. It argues that even though we cannot, strictly know that we are free, we can—and for practical purposes, must—think of ourselves as free. In Kant's own words, "I had to deny knowledge in order to make room for faith."[59] Our rational faith in morality is further developed in The Groundwork of the Metaphysics of Morals and The Critique of Practical Reason.[60][61] The Critique of the Power of Judgment argues we may rationally hope for the harmonious unity of the theoretical and practical domains treated in the first two Critiques on the basis, not only of its conceptual possibility, but also on the basis of our affective experience of natural beauty and, more generally, the organization of the natural world.[62] In Religion within the Bounds of Mere Reason, Kant endeavors to complete his answer to this third question.[63] These works all place the active, rational human subject at the center of the cognitive and moral worlds. In brief, Kant argues that the mind itself necessarily makes a constitutive contribution to knowledge, that this contribution is transcendental rather than psychological, and that to act autonomously is to act according to rational moral principles.[64] |

哲学 同時代の多くの人々と同様、カントもニュートンらによる科学の進歩に大きな感銘を受けた。しかし、人間の理性の力を示すこの新たな証拠は、政治や宗教の伝 統的な権威に疑問を投げかけた。特に、近代的な機械論的世界観は道徳の可能性そのものに疑問を投げかけた。 カントの批判的プロジェクトの目的は、宗教と道徳の基礎である人間の自律性をこのメカニズムの脅威から確保することであり、近代科学の進歩を維持する方法 でそうすることであった[57]。 『純粋理性批判』において、カントは彼の哲学的関心を以下の3つの問いに要約している: 私は何を知ることができるのか? 私は何をなすべきか? 私は何を望みうるか? 『純粋理性批判』は第一の問いに焦点を当て、第二の問いに答えるための概念的空間を開いている。カントは、私たちが自由であることを厳密に知ることはでき ないとしても、私たちは自分自身を自由であると考えることができるし、実際的な目的のためにはそう考えなければならないと主張している。カント自身の言葉 を借りれば、「私は信仰の余地を作るために知識を否定しなければならなかった」[59]。 道徳に対する私たちの理性的な信仰は、『形而上学の基礎づけ』と『実践理性批判』においてさらに発展させられる[60][61]。 『判断力批判』では、概念的な可能性だけでなく、自然の美や、より一般的には自然界の組織に対する感情的な経験に基づいて、最初の2つの『批判』で扱われ た理論的領域と実践的領域の調和のとれた統一を合理的に望むことができると論じている[62]。 これらの著作はすべて、能動的で理性的な人間の主体を認識と道徳の世界の中心に据えている。簡単に言えば、カントは、心それ自体が必然的に知識に対して構 成的な貢献をすること、この貢献は心理学的というよりもむしろ超越論的なものであること、そして自律的に行動することは合理的な道徳原理に従って行動する ことであると主張している[64]。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant |

カント |

+++++++++++++++++++++++++++++++

★カントの4つの問いについて……(→3つまでは、カント『純粋理性批判』A804- 5/B833)

まず最初に、以下の3つの

問いから構成され

る。1)何を知りうるか?、2)何をなすべきか?、3)何を望みうるか?

1)「私は何を知りうるか[‚Was kann ich wissen?‘]——理性は知識の能力(「私は何を知りうるか[‚Was kann ich wissen?‘]」)に向けられている。これが『純粋理性批判』の主題である。

2) 「私は何をすべきか[‚Was soll ich tun?‘]」——人間の行動(「私は何をすべきか[‚Was soll ich tun?‘]」)は、まったく別の方向における理性的考察の内容である。これが『実践理性批判(KpV)』の 主題である。カントにとって、「存在すること」と「なすべきこと」は、一つの理性の非独立的な二つの側面である。人間の実践にとって、自由は自律的決定の 基礎として必要であり明白であるが、理論的理性においては、それは可能であることを示すことができるだけである。自由のない行動は考えられない。私たちは 道徳法則を意識することによってのみ、自由を認識する。

3) 「私は何を望むか[‚Was darf ich hoffen?‘]」——『純 粋実践理性の弁証法』では、「何を望むか[‚Was darf ich hoffen?‘]」という問いが考察の対象となる。ここでカントは最高善の決定についての考えを展開する。実践的な意味での無 条 件の問題である。『実践理性批判(KpV)』においてカントは、自由、神、魂の不滅という無条件の観念は証明することはできないが、調整的観念としては可 能であると考えられ ることを示した。カントの見解では、これらの観念は実践理性にとって必要であり、それゆえ純粋実践理性の真の定立とみなすことができる。『実践理性批判 (KpV)』の非常に短 い第二部である『方法序説』において、カントは道徳教育の簡単な概念を概説している。実践的な道徳哲学に関するカントの見解は、『道徳の形而上学』や『道 徳哲学講義』に見出すことができる。

こ れによく言われるのが4つ目の問い

4)

人間とはなにか? である。

+++++++++++++++++++++++++++++++

★

リンク

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆