訪問術A(質的研究のデザインA):

2018

Qualitative

Study and Ethnography: An introduction

訪問術A(質的研究のデザインA):

2018

Qualitative

Study and Ethnography: An introduction

| 1.履修対象/Eligibility |

COデザイン科目(学部3年以上、大学院生)>質的研究のデザ イン:2020 |

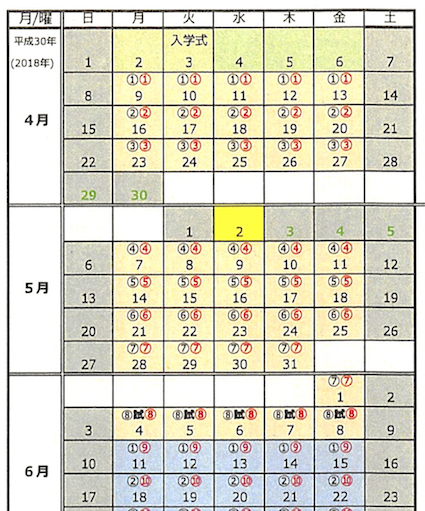

| 2.開講時期/Schedule |

4学期セメスター春学期・月曜日6〜7限(2018年度) |

| 3.講義室/Room |

全学教育推進機構セミナー室C(→ス チューデントコモンズ2F:マップ参照)http://bit.ly/banPOM |

| 4.講義題目/Course Name |

訪問術A(質的研究のデザ イ ンA)[→英語版] |

| 5.授業の目的と概要/Course Objective |

この授業は、質的研究のデザイン(計画立案)と実践、また最終的な

成果物であるエスノグラフィー(民族誌)について考えます。研究のデザインを立案することは、その研究方法についての具体的な戦略を考えることにつながり

ます。そのため、それぞれの方法についてのミニ実習とアウトカム発表をおこなうことも、この授業の目的になります。 ※前年度開講の《訪問術A(質的研究のデザイン)2017》とまぎら わしいので注意してください。 |

| 6.学習目標/Learning Goals |

1.質的方法の特性について理解し、量的方法との違いや、それぞれ

の利点と弱点を、他者(同僚の学生)に説明することができる。 2.さまざまなタイプの質的方法について、簡潔な定義を与えることができ、その方法を駆使すれば、どのようなアウトカムを得られるか、他者に説明すること ができる。 3.質的な方法論とそれにもとづくエスノグラフィーの記法を学び、日常生活におけるさまざまなコラボレーションのあり方(=コラボレーション・デザイン) を発見し、各人の立場から具体的な解決方法を提言することができる。 |

| 7.履修条件・受講条件/Requirement;

Prerequisite |

参加型の授業のために、毎回出席し、また相互に見知らぬ受講生と積

極的にコラボレーションすることが受講の条件になります。 |

| 8.特記事項/Special Note |

特記事項/Special Note

シラバスをみていただき、事前にテーマを想像されたり、情報を入手しておくと、学習意欲向上のインセンティブになると思います。復習用の資料のダウンロー

ドや、スケジュールの変更などは、以下のウェブページからリンクする訪問術B【質的研究のデザインB】のページなどでお伝えします。 |

| 9.授業計画/Special

Plan;(毎回)題目/Title;(毎回)内容/Conten |

= ========================== (1)04月09日(月)----170410-Qualitative_2002-2017.pdf (2)04 月16日(月)----170417-Qualitative_2002-2017-2.pdf (3)04 月23日(月)----170424-Qualitative_2002-2017-3.pdf (4)05 月07日(月)----170508-Qualitative_2002-2017-4.pdf (5)05 月14日(月)----170515-Qualitative_2002-2017-5.pdf (6)05 月21日(月)----170522-Qualitative_2002-2017-6.pdf (7)05 月28日(月)----170529-Qualitative_2002-2017-7.pdf (8)06 月04日(月)----170605-Qualitative_2002-2017-8.pdf = ========================== ※資料は pdfファイルで提供されてパスワードがかけられています――パスワードは受講者のみに開示し、第三者に知らせた場合には受講資格が取り消されるなどの措 置がなされる可能性があります。 ----04月09日----170410-Qualitative_2002-2017.pdf 1.質的研究とはなにか?:意味・歴史・特性・理論 2.テキストを通した解釈と理解:エスノグラフィーとエスノメソドロジー ※イントロダクション ※この授業期間を通して、皆さんが何を学びたいのか?全員でプレゼンをして、出席者の気分を高め合いました! ※※終わってから、軽くお茶(一部はワイン)をしました! ----04月16日(月)----170417-Qualitative_2002-2017-2.pdf ※冒頭:「アイヌの勇者イソンクル」の朗読 3.研究デザイン:プロセスのデザイン、アウトカムのデザイン 4.フィールドワークとサンプリングの考え方: ※後半は、各人の自己紹介――これも訪問術技法のひとつですね――をします。 ※本日の授業レジュメ:resume180416.pdf ----04月23日(月)----170424-Qualitative_2002-2017-3.pdf 5.インタビューとはなにか?:構造化/半構造化/非構造化インタビュー ※前半のレクチャーにつづき、後半では「石牟礼道子における対位法表現の可能性を考えました」 ※石牟礼道子『苦海浄土』 ※「対位法的読解」から想像する「対位法表現」の問題系です。何が対位法かというと、 石牟礼が『苦海浄土』の中で使う、患者当事者のオーラルヒストリーと医学論文の併置です。それぞれの異なったテキストを読んで、同じ研究対象(=水俣病患 者当事者)を想起することができるのか?もしできないとなれば、どのようなことがこれらの両者のあいだに横たわっているのか?について検討する(予定)。 6.ナラティブとデータ化の課題と問題: ※前半は盛りだくさんでのテーマを朗読する予定。 資料を各人で朗読して、方言がもつ遡及力についてなどの検証をおこないました。 ----05月07日(月)----170508-Qualitative_2002-2017-4.pdf 7.フォーカス・グループ・インタビューとディスカッション: 8.オーラル・データの収集と解析: ※W.H.R.リヴァーズ ※構築主義 ※実践共同体関連用語集 ----05月14日(月)----170515-Qualitative_2002-2017-5.pdf 9.参与観察、エスノグラフィー(民族誌)、視聴覚資料、フィールドでの心理調査技法: 10.データのテキスト化とコーディング: ※ ※ ----05月21日(月)----170522-Qualitative_2002-2017-6.pdf 11.発語のシークエンスの分析法: 12.質的研究の評価と公刊に関する問題、および研究倫理 ※実習教材 ※「坂上ゆき(1915 -?)のナラティブの分析」 ----05月28日(月)----170529-Qualitative_2002-2017-7.pdf 13.質的研究史からみる、その意味の変貌:電子化・インターネット化・量的研究との関係・研究経営化の弊害 14.まとめ:質的研究のデザインとはなにか? ※配布資料「PBL入門/CBPR入門」CBPR&PBL.key.pdf(パ スワードありません。誰にでもアクセスできます) ※実習教材 ※「豊田サチエからのメッセージ」 ----06月04日(月)----170605-Qualitative_2002-2017-8.pdf 15.まとめ:エスノグラフィーと私たち ※質的研究のデザイ ン:レクチャー ※ |

| 10.授業形態/Type of Class |

講義とワークショップ

|

| 11.授業外における学習/Independent Study

Outside of Class |

復習用の資料のダウンロードや、スケジュールの変更などは、以下の

ウェブページからリンクする【質的研究のデザインとエスノグラフィー】のページなどでお伝えします。 ・自習用の教材はこちらです「」 |

| 12.教科書・教材/Textbooks;著者名/Author;

教科書名/Title;出版社名/Publisher;ISBNコード/ISBN; |

フリック,ウヴェ『(新版)質的研究入門』小田博志ほか訳、春秋社、

2011年.ISBN 9784393499108 これには旧版『質的研究入門』小田博志ほか訳、春秋社、 2002年があります。授業資料は、後者に準拠しています。 1.質的研究とはなにか→「質的研究で論文を書くこと」 2.理論的立場 3.テクストの構築と理解 4.プロセスと理論 5.研究設問 6.フィールドへの参入 7.サンプリング戦略 8.半構造インタビュー 9.データとしてのナラティブ 10.フォーカスグループインタビューとディスカッション 11.口頭データ収集法の概観 12.観察、エスノグラフィー、視覚データ法 13.視覚データ収集法の概観 14.データの文書化 15.コード化とカテゴリー化 16.シークエンス分析 17.テキスト解釈法の概観 18.質的研究の基礎づけと価値基準 19.質的研究の執筆 20.質的研究におけるコンピュータ 21.質的研究と量的研究→「質的研究と量的研究のちがい」 22.質的研究の質 ===================================== フリック,ウヴェ『質的研究のデザイン』鈴木聡志訳、新曜社、2016年(Flick_DQR.pdf) with passwords 1.質的研究とは何か? 2.アイディアからリサーチクエスチョンへ(「発想の発端」から「調査のための問い」へ) 3.サンプリングと選択とアクセス 4.質的研究のデザイン 5.資源と障害 6.質的研究の質 7.質的研究の倫理 8.言語データ 9.エスノグラフィー・データとビジュアル・データ(「民族誌の資料情報」と「視覚的資料情報」) 10.質的データを分析する 11.質的研究をデザインする:いくつかの結論 |

| 13.参考文献/Reference |

・パーカー、イアン『ラディカル質的心理学』八ッ塚一郎訳、ナカニ

シ

ヤ書店、2008年、ISBN 9784779502972 ・データ対話型理論の発見 : 調査からいかに理論をうみだすか / B・G・グレイザー, A・L・ストラウス著 ; 後藤隆, 大出春江, 水野節夫訳,東京 : 新曜社 , 1996 |

| 14.成績評価/Grading Policy |

平常点(60%)とレポート(40%)を基礎にして平常点(=発言

を通した授業への貢献)を加味して総合的に判断します。 成績評価に関するアンケート(自己評価書)の提出をお願いしてます。これまで授業にほぼ出ていないひとも、この評価書と付加的なレポートで成績取得への道 が啓けます。なお、5月21日の授業でこのアンケートをとりますが、本日出席できない学生は、後日提出も可能です。――授業の内容は裏バス(URL)にあ ります。 180521seiseki-hyoka.pdf |

| 15.コメント/Other Remarks |

関連する授業にエスノグラフィーの読解を目標にした旧年度開講の「質的研究のデザインB」がありました。資料をインターネット上で公開

しています。自習にお使いください。 |

| 16.キーワード/Keywords |

質的研究、フィールドワーク、インタビュー、ナラティブ、エスノグ

ラフィー(民族誌)、研究倫理 |

| 17.受講生へのメッセージ/Messages to

Prospective Students |

関連授業として、質的研究を通して制作されたエスノグラフィーを読

んでゆく「質的研究のデザインB」という授業があり、また質的研

究のあり方について、批判的にとらえなおす「アクションリサーチの理論と実践」

がありま

す。君の授業参加を通して、君の質的調査能力を君と君の新しい仲間との交わりを通してそれをやり遂げるであろうということは次のページにヒントになること

が記載されています。 ◎最近接発達領域(ZPD) ◎実践共同体・コミュニティ ◎スマート・オフィス とスマート・ユニヴァーシティ |

■リンク

■文献

Copyright Mitzub'ixi Quq Chi'j, 2017-2018

ページのURLのQRコードで

す。

Do not paste, but

[Re]Think our message for all undergraduate

students!!!