On Qualitative Study and Ethnography:08

On Qualitative Study and Ethnography:08

第8回 2018.06.04

授業ポータル:訪問術A(質的研究のデザインA):2018

++++

++++

第8回 2018.06.04 170605-Qualitative_2002-2017-8.pdf

の解説

++++++++++++++++

1. 訳者:小田博志さんによる解説

1. 1 本書との出会い

1. 2 質的研究と本書の意義

1, 3 日本の質的研究の歴史

1.

4 翻訳について

2. 参考文献

3. 日本語で読める質的研究の文献(小田博志)

4. 質的研究用語集(小田博志)

| 厚い記述 |

thick description |

人類学の研究対象は「著述、論文、講

義、博物館の展

示、‥‥フィルムの中にも存在する」。「私の採用する文化の概念は‥‥本質的に記号論的なものである。‥‥。人間は自分自身がはりめぐらした意味の網の中

にかかっている動物であ

ると考え、文化をこの網として捉える。したがって文化の研究はどうしても法則を探求する実験科学の一つにはならないのであって、それは意味を探求する解釈

学的な学問に入ると考える」(p.6)「‥‥民族誌をおこなうとは何かを理解するためには、どんな人類学的研究が知識のひとつになるかを捉えることから出

発することができ

る。‥‥。ひとつの観点つまり教科書の視点からすれば、民族誌をおこなうと言うことは、研究対象の社会の人びとと親しくなり、インフォーマントを選び、文

書を写し、系譜関係をとり、調査地の地図を作り、日記を書くなどのことを指す。しかし、研究計画を決めるのは、こういう技術とか手続きではない。それを決

めるのはまさに一種の知的な作業なのであって、ギルバート・ライルの語を借りるなら「厚い記述」における念入りな試みである。」(pp.7-8):「クリフォード・ギアーツの論文「厚い記述」ノート」「ギアーツの「厚い記述」のメタファーの意味を考える」 |

| インタビュー |

||

| インタビュー・ガイド |

||

| インフォーマント |

informant |

インフォーマント

(informant)とは、調査において人類学者に情報 (information)を提供してくれる 人のことです。「インフォーマント」 |

| エスノグラフィー |

ethnography |

もともとは、ある特定の「民族」の記述

(グラフィー)のことをさしていた術語である。したがって古典的には「民族誌=エスノグラ

フィー」のことをさす。しかし、ここで小田博志が述べているように、現在ではエスノグラフィーの意味は大きく拡張し、「人々についての生活・状況・出来事などの質的記述に関する、個別の記述、記述法、記述の概念を

すべてまとめてエスノグラフィーと呼ぶ」 |

| 解釈 |

||

| 開放性 |

openness |

|

| 感受概念 |

||

| 帰納法/演繹法/アブダクション |

induction,

deduction, and abduction |

|

| グラウンディド・セオリー |

||

| リサーチ・クエスチョン |

||

| 限定概念 |

→感受概念をみよ |

|

| 構築主義/構成主義 |

||

| コード化 |

||

| コミュニケーションによる妥当化 |

communicative

validation |

|

| サーベイ |

||

| サンプリング |

||

| 参与観察 |

||

| シークエンス分析 |

||

| 実証主義 |

||

| 実証的 |

||

| ターン |

turn |

順番のことであるが。会話の入れ替わり

による発話の出番のこと。発話をとる(turntaking)/発話の順番取り、というのは、次の順番を促す相槌やうなづきなどである。 |

| 象徴的相互作用、シンボリック・インタラ

クショニズム |

symbolic

interactionism |

シンボル(象徴)を媒介にした人間の相

互作用に着目し、人間が相互作用をとおして自我(セルフ,

self)や主体(subject)を形成することをしめした。シンボルを媒介にして、自己にまつわる意味が形成されることでもある。G.H.

ミードの影響を大きく受けている。(→「象徴的相互作用論」) |

| マテリアル、材料、資料 |

||

| 事例、ケース |

||

| 事例研究 |

case study |

|

| 生活内コード |

in vivo code |

調査対象者の中でつかわれている概念。

文化人類学や民俗学におけるfolk concept に相当する。 |

| 操作化 |

operationalization |

|

| タイポロジー |

||

| 代表性 |

||

| テクスト |

||

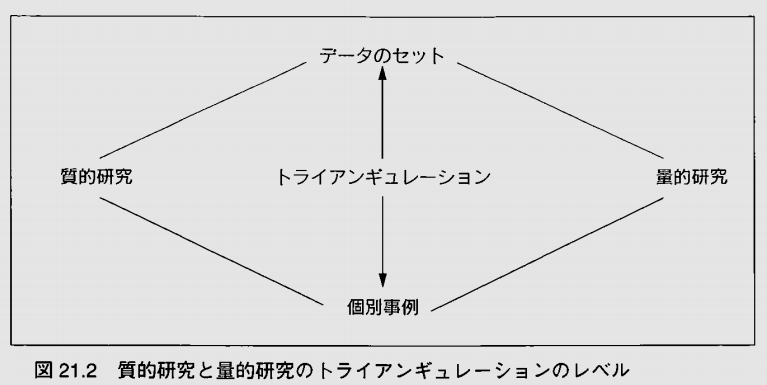

| トランアンギュレーション |

||

| トランスクリプト |

||

| ナラティブ |

||

| ヴァージョン |

||

| 非指示的 |

non-directive |

カウンセラーがクライアントに直接指示

を与えず、後者の自発性を尊重する、カール・ロジャーズの概念。 |

| フィールド |

||

| フィールドノート/フィールドノーツ |

field notes |

フィールド・ノートは、調査者が利用す

る個々の野帳のことをさす。フィールド・ノーツとは、フィールドノートに記載された内容も含めて、フィールド(=調査の現場)で気付いたメモや覚え書きな

どの総体をさす。帳面に書かれた調査者(人類学者)の経験のみが、フィールドワーク[ス]の総体ではないからである。 |

| 分節 |

segment |

|

| 文脈 |

context |

|

| ミメシス、模倣 |

||

| メンバー |

||

| メンバーチェック |

||

| 文字おこし、トランスクリプション |

transcription |

|

| ライフヒストリー |

||

| ラポール |

rapport |

|

| 理念型 |

ideal type |

主

観的な観点から観想の対象にしている社会的現実のなかから、ある種の類型(タイプ)を抽出した結果生まれたものをさす。M・ウェーバーの『社会科学と社会

政策にかかわる認識〈客観性〉』Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und

sozialpolitischer Erkenntnis, 1904. のなかで提唱された概念である。 |

| リプリゼンテーション、表象、代表性、再

演 |

representation |

表象 (representation):代表、再演の意味も ある。あるものを別なもので代表させるもの。あるものを別のもので表現するもの。表象の規則的側面に着目すれば表象は、おもに記号論をつかって考察するこ とができる。表象をより広くて曖昧な[解釈]レベルで分析したければ、象徴に関する理論(哲学・文芸批評・精神分析など)がある。表象は記号と象徴の中間 的な位置づけであると考えると、表象の分析は、さまざまな理論によって分析できることがわかる。表象には、記号がもつ規則性やそれを厳密に分析できるとい う意味から、象徴研究のような幅広い意味理解という意味も兼ね備えているので、もっともルーズで曖昧な意味の総体とも言える。表象文化とか文化表象 (cultural representation, representation of culture)という用語が流布した背景には、文化という記号とも象徴とも受け取れる幅広い領域の社会現象を、表象を鍵概念として捉えようとする試みで あり、また文化もまたきわめてルーズで曖昧な意味を内包している(→「記号・表象・象徴」)。 |

5. 事項索引

6. 人名索引

7. 文献補遺

+下図は、Google Books Ngram Viewer を使った[communication]と[design]の英語書籍にみられる頻度変動である。

■おさらい

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 2018-2019

Do not paste, but

[Re]Think our message for all undergraduate

students!!!