◎小此

木啓吾『フロイト思想のキーワード』講談社、2002年、の目次構成※カッコ内の数字はページ箇所

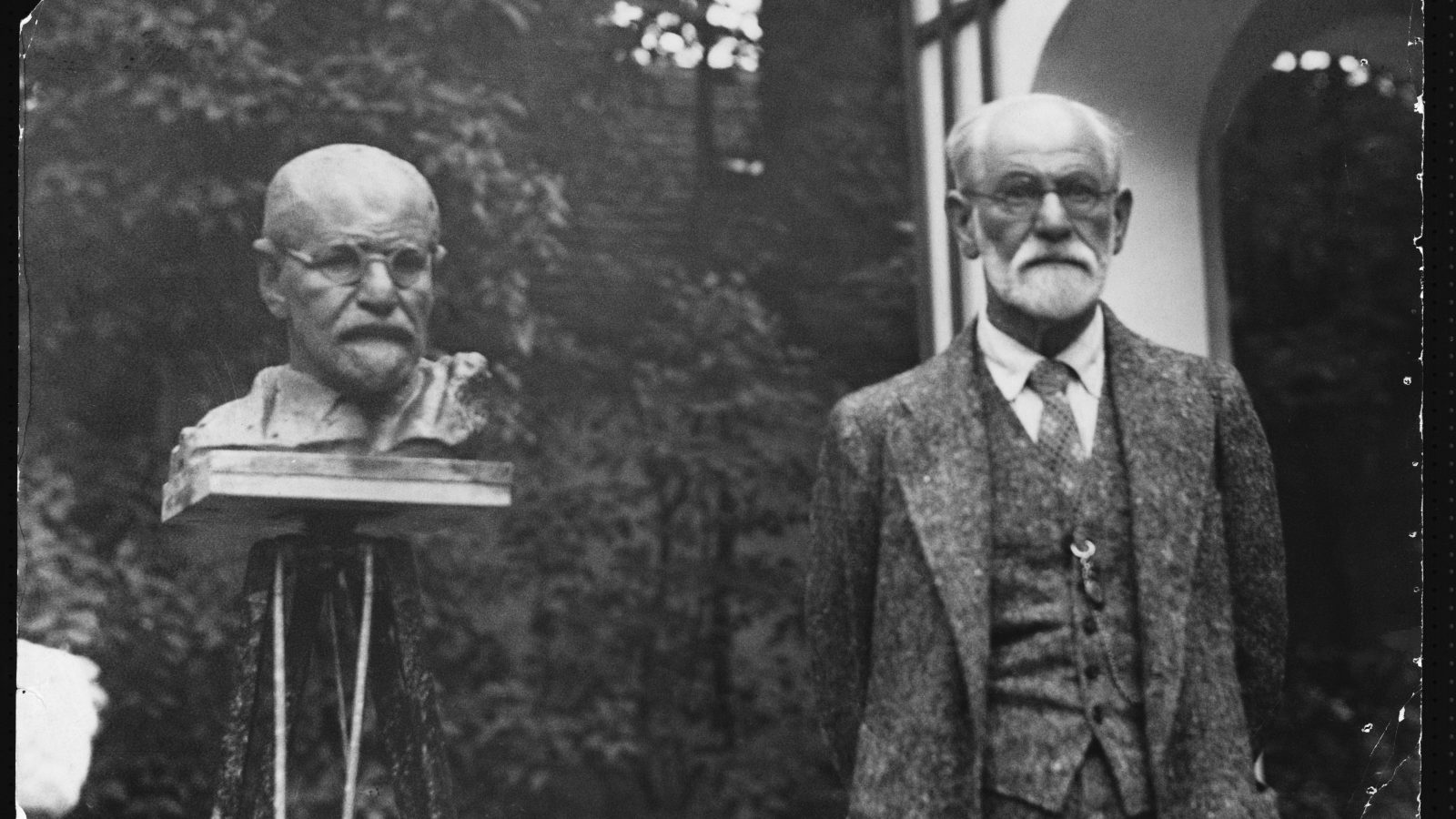

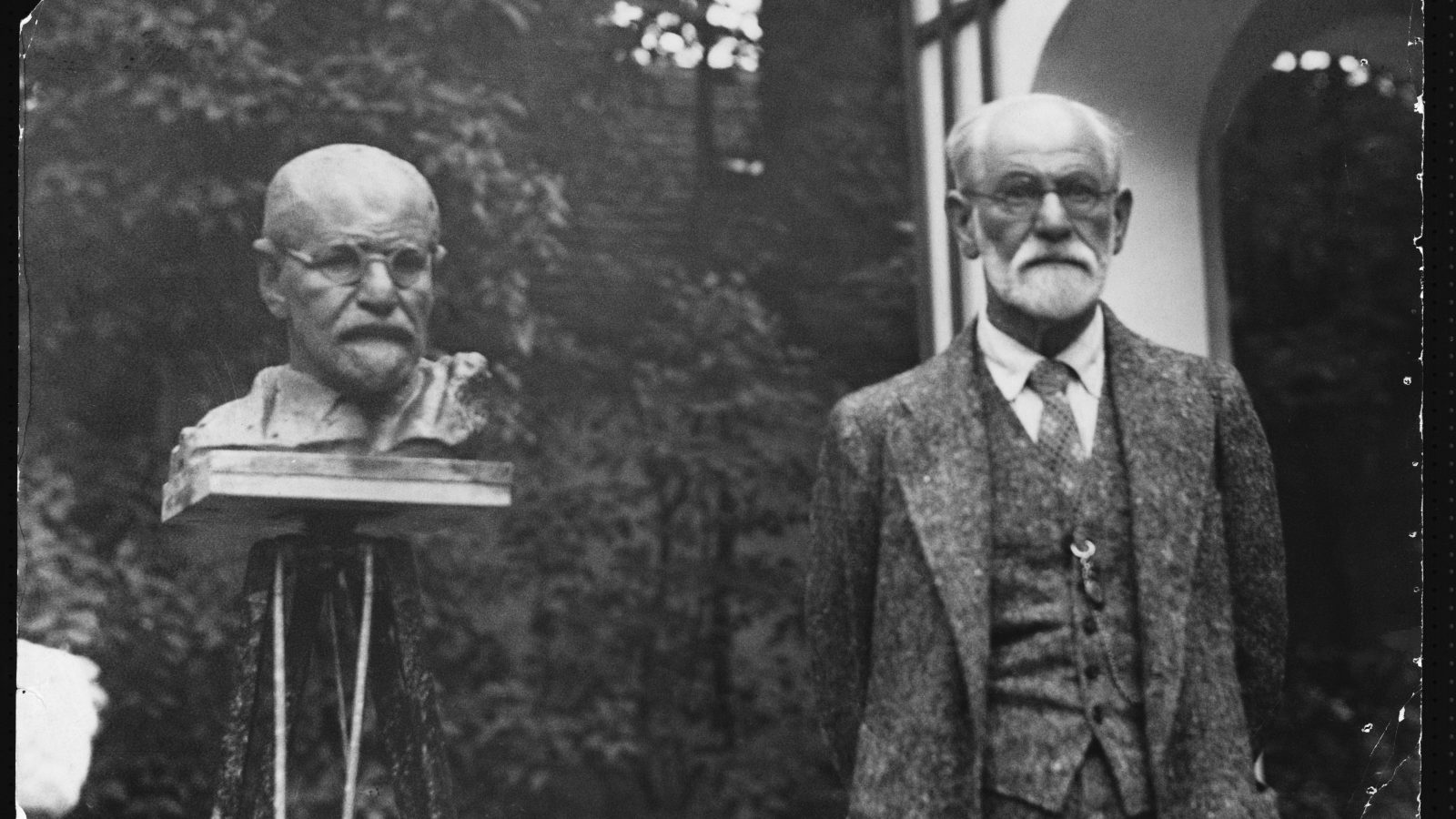

★︎ジークムント・フロイト▶小此木啓吾『フロイト思想のキーワード』ノート︎▶︎︎フロイトの理論とその後の遺産▶︎フロイト主義者の理論▶︎︎フロイトの生涯▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎

- 【序章:フロイト——その思想と人生】

- 私はオプティミストでもペシミストでもない(10)

- フロイトはしばしば、19世紀の合理主義者のように言われる(13)

- フロイト自身は、人類の幻想の破壊を試みていると表現していた(12)

- ブレンターノやフッサールの授業を聞く(14)

- 精神分析の用語の使い始めは、1896年で、フロイト自身のことば(16)

- ドイツ精神医学界は、フロイトに対して激しい反発(20)

- フロイト思想のエッセンス:1)生物としてのヒトの無力さ、2)タナトスに対するエロス、の2本。

- 【第1章:フロイトらしいその生と死】

- フロイトは、書きまくる人で、かつワークホリックだった(32-)

- フロイトにとって働くことは、個としての自立につながった(34)

- 彼の信条は、愛することと、働くことである。

- 分析者と被分析者は作業同盟をむすぶ(39)

- 臨床的個人主義(ジルボーグ)(40)

- 普遍的知性はユダヤ人アイデンティティである(41)

- エリクソンとアイデンティティ(42)

- 患者の自我は完全な誠実さを提供する(45)

- 患者自身の内面の直視が重要(46)

-

小此木啓吾『フロイト思想のキーワード』「フロイトらしいその生と死」の章のなかに、フロイトが患者に期待したのは、「心を豊かにし、たとえつらいこと、

悲しいことでも、抑圧してしまわないこと、そしてその心の苦痛に耐えてその気持ちを抱えていく、そのような心のあり方である」と記載しています(47ペー

ジ)。この前後の文脈からわかることは、フロイトは患者に対する誠実さをもとめたけど、それは自我の誠実さという真実(45ページ)に対する、フロイト自

身の誠実さなんですね。彼の精神分析の方法論で、なかなか議論されることのないことを小此木さんは指摘しています。ちなみに、この本が出版された翌年に彼

は71歳でなくなっています。フロイト同様ワークホリック(32ページ)だったかも?

- 真実を直視するために、フロイトは抑圧に着目する(48)

- 抑圧の第一機制は、忘却。その第二の機制は、別のもの(=においへのこだわり、大腿の痛み)にすり替わること(49-50)

- ドラのヒステリーの事例(51-)

- ヒステリーの原因は性愛への欲望である(52)

- ドラは治療により回復するなかで、まわりの人たちアグレッシブになる(53-)、そして治療を中断するにいたる。

- 葉巻の匂い(に固執すること)は、自分を誘惑したK氏の醸し出す匂いにもつながる(53)

- 渡米したドラのその後(54)

- 精神分析をうける患者は、自己決定権をもつべきである(55)

- 自由連想法は、心の解放の手段(55)

- それゆえ、被分析者は、真実を語らねばならない(=カソリックの告白との類似?)(55)

- 真実は真理につながる(56)、そして、それはフロイトの真理探究の真理でもあった(56)

- 1928年『ドストエフスキーと父親殺し』(57)

- フロイトは、倫理的な人間は、誘惑に直ちに反応し、かつ、誘惑に屈服することのない人間である(58)。これは、後のラカンの

「欲望の解放」の主張とかなりトーンが異なる

- ノイローゼ人間は、誘惑に弱く、罪を犯し、後悔のなかで倫理的要求を掲げる人間である(59)

- 精神分析治療の2つの柱は、1)自由連想法=なんでも浮かんだことを話す、2)禁欲規則(→誘惑に反応せず、罪を犯さず、倫理的

要求をしないルール)(59)

- 禁欲規則(59-):転移要求に屈してはいけない(59)——甘えたい、愛されたい、欲望を克服するのが禁欲規則

- 孤独に耐える(61)

- 心の内面が、外的な対人関係に発展することを「行動化」と呼ぶ(62)

- 患者の自己決定の尊重、医師への依存を断つ、全能者として期待しない、病気を治すよりも、患者の自我の決定に自由を与えるべし

(64)

- 死の本能(65)

- タナトスとエロス(66)

- フロイトの自然観は、生物学的なもの、科学的なものである(67)

- 死に対する態度は、人類のなかで不変的なもの(68)

- 死にかかる老人リア王は、女の愛を断念しようとしない(70)

- リア王に媚をうらない末娘コーディリアは、死の女神そのものである(70)

- リア王にみられる、母性像の変遷:1)母、2)愛人(妻や娘)、そして、3)再び男性を抱く母なる大地の神(70)

- フロイトに言わせると、リア王は、愛を断念し、死を選べ、死ぬという必然と和解せよという(70)

- リア王は最後に、コーディリアの死体を運んでくるクライマックス(70)

- フロイトの闘病

- 『快楽原則の彼岸』は、愛娘ゾフィが26歳でなくなることで、中断する。

- 死への本能は、愛娘の死を通して着想された?(74)——死の本能は、感傷的な運命論ではない。死の本能は生の苦しさに耐えるための幻想では

ない。

- 書くこと(76)と癒されること(80)

- 書くことはフロイトの本質である(82)

- 【第2章:ヒトの無力さと心の適応】

- 無力さ:不安と依存の生物学的起源 84

- 出生外傷と乳児の無力さ 84

- 子どもの分離不安と対象喪失としての去勢不安 86

- 超自我不安 87

- 不安信号説 89

- 2. 快楽原則と現実原則 90

- 快楽原則から現実原則へ 90

- 乳児における快楽原則と母親との依存関係 93

- 望ましい躾と教育 95

- 3.空想することとプレイすること(SMのことじゃありません!!)97

- 無力さを快感へ:快感と心地良さは同じか?? 97

- 白昼夢と内向 99

- 4. 芸術家の天分:抑圧の柔軟性 102

- フロイトと芸術 103

- 芸術家における幼児期体験・生活史と作品の関係の研究 104

- 芸術家の天分=創造力の研究 105

- 肛門愛と秘密をもつこと 108

- 保持と排出のジレンマ 108(→「うんこの哲学」)

- 秘密をもつことの自己確認作用と告白の自他融合作用

- 精神分析の無気味さ 111

- 6.機知の仕事 113

- 無力さを超える機知・ユーモア 113

- 機知の心理規制 115

- 機知、ユーモア、滑稽118

- 最後のメッセージ 119(→マーク・トゥエイン的ユーモア)→マーク・トゥエイン的

理性.

- 【第3章:無意識への王道】124

- 1. 無意識とは 124

- 意識という究極的な事実 124

- 意識、前意識、無意識 125

- 心的決定論に従う錯認行為 128

- 心の中の法則 128

- 言い間違え 129

- 思う通りにできない 131

- ど忘れ、置き忘れ、なくしもの 132

- やり間違え 133

- 失錯行為のコミュニケーション機能 134

- 3.夢解釈 136

- 一生に一度の画期的な洞察 136

- 夢解釈の理論 137

- 映像化と音連合 139

- ガリバルディの夢:父の再生を 140

- 早まった! 悔恨の夢 141

- ウォルフマンの夢143

- のみこまれる恐怖と父親のイメージ 144

- 無意識の願望 147

- フロイト派とユング派 149

- 4.無意識的な願望をみたすオカルト体験 151

- 思考の全能とは?151

- フロイトとユング153

- 迷信家フロイトと科学者フロイト

- テレパシーと夢:その無意識的な願望充足156

- 相手から無意識の願望をみたされるとき159

- 思考の転移の実例 160

- 5.同一化とほれこみ163

- 同一化とは163

- 取り入れ同一化と投影同一化165

- ほれこみと集団幻想 168

-

-

『グラディーヴァ』の題材となったレリーフ

- 【第4章:喪の仕事と回想】

- 1.喪の仕事170

- 精神分析の起源としての喪の仕事170

- フロイトにおける喪の仕事 172

- 愛着と再生の願望174

- ヒステリー女性たちと対象への固着 176

- 喪の仕事の目的 178

- 対象とのアンビヴァレンス179

- 2.グラディーヴァ181

- 幻想のなかでの死者との再会181

- 抑圧された記憶の回復 185

- グラディーヴァの魅力187

- フロイトにとつての主題189

- 3.フォルト・ダー(いない、いた)191

- エルンスト坊やの謎めいたプレイ191

- ラットマンにおける亡父との再会192

- 対象喪失による絶望と抑うつ194

- 鏡像段階論へ196

- 「鏡像段階(仏:stade du

miroir)論とは、幼児は自分の身体を統一体と捉えられないが、成長して鏡を見ることによって(もしくは自分の姿を他者の鏡像として見ることによっ

て)、鏡に映った像(signe)が自分であり、統一体であることに気づくという理論。幼児は、鏡に映る自己の姿を見ることにより、自分の身体を認識

し、自己を同定していく。この鏡とは、まぎれもなく他者のことでもある。つまり、人は、他者を鏡にすることにより、他者の中に自己像を見出す(この自己像

が「自我」となる)。ラカンの鏡像段階論は、フロイトのエディプスコンプレックス理論をラカン流に読み替えたものとも言える。」(出典:「涙なしのジャック・ラカン」)

- 幼児期記憶と抑圧:種々の回想の仕方199

- 幼児期記憶の回想199

- 幼児期健忘と隠蔽記憶200

- 想起、反復、行動化:そして再構成204

- 5.事後性:記憶は書き換えられる206

- フロイトによる記憶研究206

- 事後性とは207

-

- 【第5章:エディプス・コンプレックスとは】214

- 私的経験から普遍的なコンプレックスへ214

- エディプスコンプレックスの発見215

- 大目にみてくださいの夢217

- トゥーン伯爵の夢218

- 生きなかった夢219

- エディプスの物語とは222

- 陰性と陽性のエディプス・コンプレックス224

- 2.小児性欲226

- 性欲概念の拡大——性的(sexual)と性器的(genital)の区別226

- 口愛の発見228——くちあい?こうあい?

- 口愛は性欲の原型229

- 小児性欲の概念230

- 性器統裁231 とうさい:全体を統率し、裁断を下すこと

- 3.去勢:タブーの象徴 234

- 父性原理の象徴としての去勢234

- タブーに触れたハンス236

- ハンスのエディプスコンプレックス238

- 4.モーゼ:理想の父親像241

- 父性優位の思想241

- 社会的倫理的関係と原始的関係242

- 理想的な父性像モーゼ243

- 6.原父殺害:罪悪感の起源247

- 処罰型罪悪感と、怨みおそれ型罪悪感247

- 悔やみ型罪悪感:タブーのなりたち249

- 原父殺害——死後の従順とアンヴィヴァレンス251

- エディプスコンプレックスとトーテム=社会共同体の起源253

- 悔やみ型罪悪感の主体的背景255

-

- 【第6章:心的外傷か内的幻想か】258

- 1. 近親姦による心的外傷258

- 性的虐待告発の先駆者として258

- 幼児期の心的外傷が思春期以降の性体験を左右する260

- 2.心的リアリティと原幻想262

- 心理学者フロイトの誕生262

- 180度の理論転回265

- 原幻想理論の発展266

- 3.ファミリー・ロマンス(家族空想)268

- エディプス・コンプレックスと家族空想268

- 聖母マリアの処女懐胎空想271

- 4. 戦争神経症と心的葛藤・疾病利得272

- 第一次大戦と戦争神経症272

- 疾病利得とは274

- 仮病ではない275

- 5.固着と反復強迫278

- 外傷体験への固着278

- 転移と反復強迫の認識280

- 6.道徳的マゾヒズム281

- 道徳的マゾヒズム281

- 成功したときに破滅する人283

- イプセン『ロスメルス・ホルム』のレベッカ悲劇285

- 罪の意識から罪をおこなう者288

-

- 【第7章:宗教、国家、民族からも自立して】292

- 1.科学的世界観——宗教との闘い292

- 科学的世界観とは292

- 宗教との闘い293

- 科学的知性への希望294

- 既成宗教の心的機能295

- 宗教の心的機能——思考の全能、集団幻想、大洋感情296

- マルクス主義とその失敗の予言297

- 2.国家悪と戦争の告発300

- 第一次大戦による絶望と不信300

- 国家悪の告発302

- 見せかけの道徳性が白日のものとに304

- 人間性への不信306

- 3ユダヤ人フロイト308

- フロイトにおける非ユダヤ的ユダヤ人308

- ドイツ化したユダヤ人309

- 誇り高きユダヤ人としての一面311

- 青年フロイトのユダヤ教的なものとの闘い314

- ハシディズムの影響317

- ユングとの闘い——精神分析はユダヤ的か普遍的か 320

- フロイト思想の広がり322

- 4.神の子キリストと父なるモーゼ殺害 324

- フロイトとモーゼ324

- キリスト論と「人間モーゼと一神教」325

- なぜユダヤ人は迫害されなければならないのか327

- 5.ハゲタカ・ムト——両性具有の母性神 329

- 鷹の頭をもつエジプトの神々329

- レオナルド・ダ・ビンチ「三人づれの聖アンナ」332

- 両性具有のハゲタカ空想と処女懐胎334

- 哀れな未婚の母と全能の母幻想336

-

- 【第8章:フロイトからフロイト以後の精神分析へ】340

- フロイトから現代の精神分析へ340

- 自我の分裂も受容して341

- 漂う自我の無力感341

- 自我、エス、超自我 342

- Ichの訳語問題344

- 自我の分裂とは345

- スプリットした自分と他者を介しての出会い349

- エルンスト坊やの自己鏡像プレイ351

- 自己鏡像とフロイト以後の流れ 353

-

- 【終章:裏から見たフロイト思想】358

- フロイト思想の限界と独自性 358

- エディプス物語の読み直し 359

- エディプス物語の全体像 361

- 悪い父親像を否定したかったフロイト 364

- 二人の妻をはべらせたモーゼ像と隠された妻レベッカ366

- 現代のモーゼとしてのフロイト369

- ライウス・コンプレックスの提起371

- フロイトにおける母との葛藤の抑圧374

- 未婚の母アマリエの理想化と阿闍世コンプレックス379

-

-

Links

Links

Bibliography

小此木啓吾『フロイト思想のキーワード』講談社、

2002年

Other informations