ラテンアメリカのイメージ

Images of Latin America

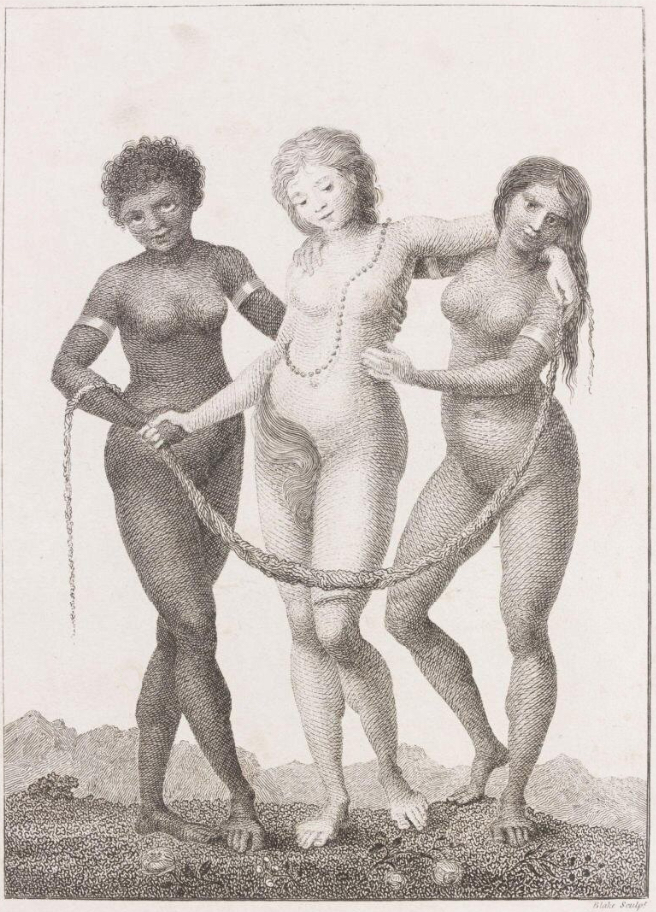

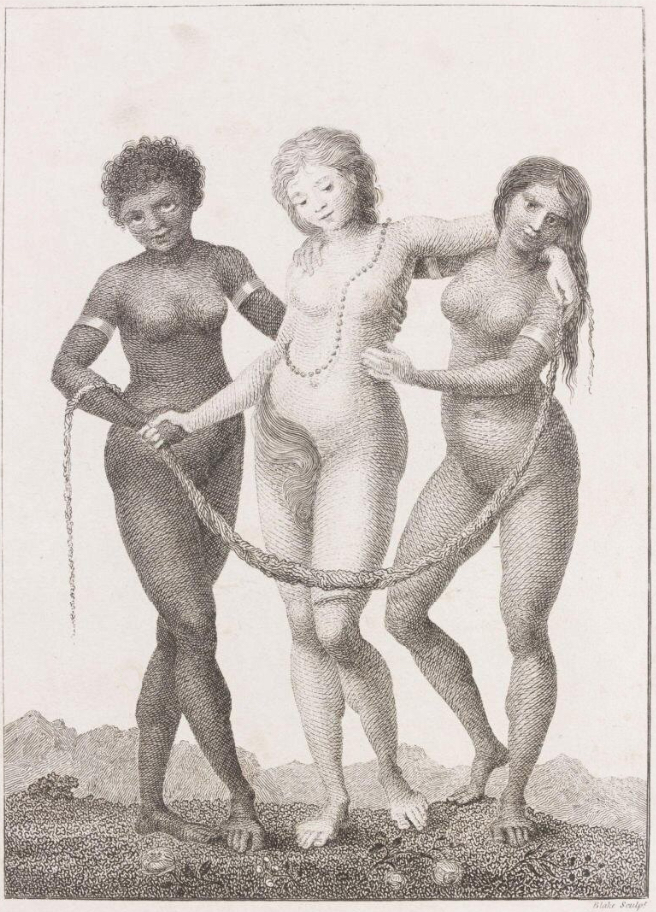

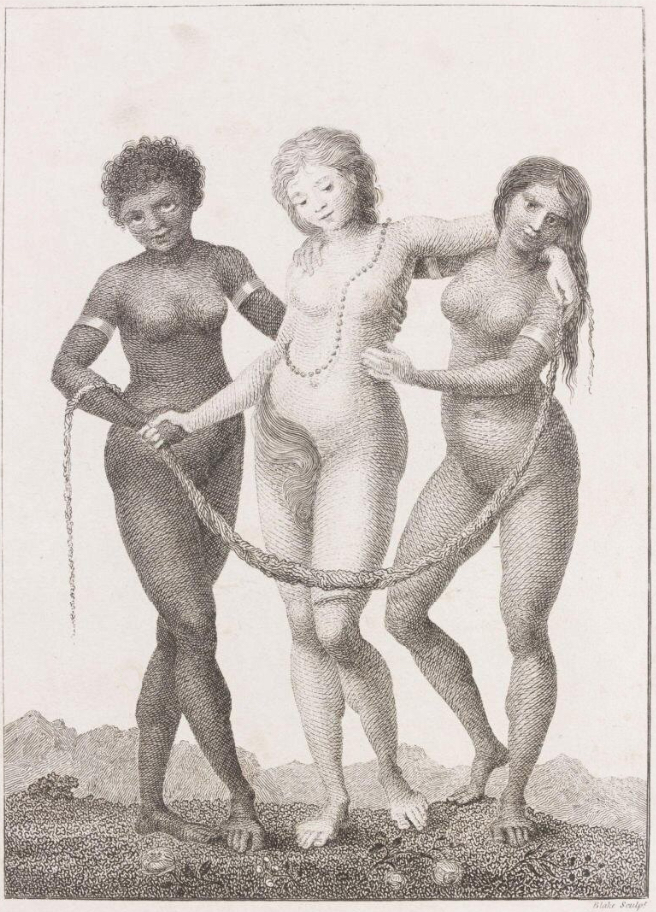

Narrative of a five years' expedition against the revolted Negroes of Surinam, by Blake, William, 1757-1827[白人種は自らの足で自立できない] / América Invertida (1943)

ラテンアメリカのイメージ

Images of Latin America

Narrative of a five years' expedition against the revolted Negroes of Surinam, by Blake, William, 1757-1827[白人種は自らの足で自立できない] / América Invertida (1943)

池田光穂

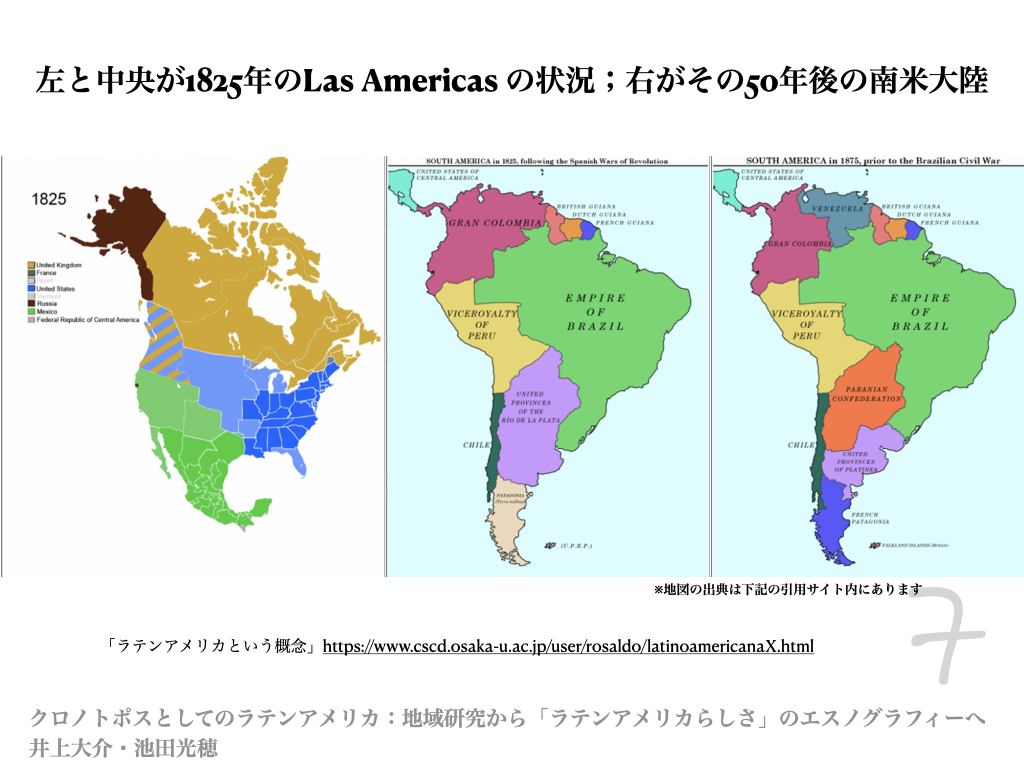

このページは、ラテンアメリカというイメージが、イスパノアメリカ(や対概念とされるアン グロアメリカ)さまざまに発生していることを、図像のコレクションとして提示するものである(→「ラテンアメリカという概念」「クロノトポスとしてのラテンアメリカ」 「ラテンアメリカ1825年」)。

☆

Robert Farris Thompson (December 30, 1932 – November 29, 2021) was an American art historian and writer who specialized in Africa and the Afro-Atlantic world. He was a member of the faculty at Yale University from 1965 to his retirement more than fifty years later and served as the Colonel John Trumbull Professor of the History of Art.[1] Thompson coined the term "black Atlantic" in his 1983 book Flash of the Spirit: African and Afro-American Art and Philosophy – the expanded subject of Paul Gilroy's book The Black Atlantic.[2] He lived in the Yoruba region of southwest Nigeria while he conducted his research of Yoruba arts history. He was affiliated with the University of Ibadan and frequented Yoruba village communities. Thompson studied the African arts of the diaspora in the United States, Mexico, Argentina, Brazil, Cuba, Haiti, Puerto Rico, Surinam and several Caribbean islands. Career at Yale In 1955, Thompson received his B.A. from Yale University. After receiving his bachelor's degree and serving in the 7th Army in Stuttgart, he continued his studies at Yale, where he received his Master's degree in 1961 and his Ph.D. in 1965.[3] He was the first Yale professor and second person in the United States (the first being Roy Sieber at the University of Iowa in 1956) to receive a professorship in African Art history.[4] Having served as Master of Timothy Dwight College from 1978 until 2010, he was the longest serving master of a residential college at Yale. Thompson was one of America's most prominent scholars of African art,[5] and presided over exhibitions of African art at the National Gallery of Art in Washington D.C. He was one of the longest-serving alumni of Yale. |

ロバート・ファリス・トンプソン(Robert Farris Thompson、1932年12月30日 - 2021年11月29日)は、アフリカとアフロ・アトランティック世界を専門とするアメリカの美術史家、作家である。1965年から50年以上後に引退す るまでイェール大学の教授を務め、美術史のジョン・トランブル大佐講座の教授を務めた[1]。トンプソンは1983年の著書『Flash of the Spirit』で「ブラック・アトランティック」という言葉を生み出し た: これはポール・ギルロイの著書『The Black Atlantic』(邦題『ブラック・アトランティック』)の拡大版である[2]。 彼はナイジェリア南西部のヨルバ地方に住み、ヨルバ芸術史の研究を行った。彼はイバダン大学に所属し、ヨルバの村落共同体に頻繁に出入りしていた。アメリ カ、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、キューバ、ハイチ、プエルトリコ、スリナム、カリブ海の島々で、ディアスポラのアフリカ芸術を研究した。 エール大学でのキャリア 1955年、トンプソンはイェール大学で学士号を取得した。学士号取得後、シュトゥットガルトの第7軍に従軍した後、イェール大学で研究を続け、1961 年に修士号、1965年に博士号を取得した[3]。アフリカ美術史の教授職を得た最初のイェール大学教授であり、アメリカでは2人目(1人目は1956年 にアイオワ大学のロイ・シーバー)である[4]。 1978年から2010年までティモシー・ドワイト・カレッジの校長を務め、イェール大学の全寮制カレッジの校長としては最も長く在任した。アメリカで最 も著名なアフリカ美術研究者の一人であり[5]、ワシントンD.C.の国民美術館でアフリカ美術展を主宰した。 |

| Publications and areas of study Beginning with an article on Afro-Cuban dance and music (published in 1958), Thompson dedicated his life to the study of art history of the Afro-Atlantic world.[3] His first book was Black Gods and Kings, which was a close reading of the art history of the Yoruba people of southwestern Nigeria (population of approximately 40 million).[3] Other published works include African Art in Motion, Flash of the Spirit (1983), Face of the Gods, and Tango: The Art History of Love.[3] Thompson also published an introduction to the diaries of Keith Haring. Some of his works have even been translated into German, Portuguese, French and Flemish.[3] Additionally, Thompson also studied the art of Guillermo Kuitca and José Bedia, and was anthologized 15 times.[3] Awards The College Art Association presented its inaugural Distinguished Lifetime Achievement Award for Art Writing to Thompson in 2003,[6] and was named CAA's Distinguished Scholar in 2015.[7] In 2007, Thompson was given the "Outstanding Contribution to Dance Research" award, by the Congress on Research in Dance.[1] Personal life and death Thompson was born in El Paso, Texas.[8] He spoke French, Italian, Portuguese, and Spanish fluently and could speak Yoruba, Ki-Kongo[9] and German, Flemish, and Kreyol[which?][10] at an intermediate level. He has been to nearly all 47 countries of Africa and is survived by a sister, two children, four grandchildren and a great granddaughter.[9] Thompson died from COVID-19-complicated Parkinson's disease on November 29, 2021, at a nursing home in New Haven, Connecticut. He was 88.[11][12] |

出版物と研究分野 1958年に出版されたアフロ・キューバのダンスと音楽に関する論文に始まり、アフロ・アトランティック世界の美術史の研究に生涯を捧げた[3]: トンプソンはまた、キース・ヘリングの日記を紹介する本も出版している。さらに、ギレ ルモ・クイトカとホセ・ベディアの芸術も研究し、15回のアンソロジーを受けている[3]。 受賞歴 2003年、カレッジ・アート・アソシエーションはトンプソンに第1回アート・ライティング特別生涯功労賞を授与し[6]、2015年にはCAAの特別奨 学生に選出された[7]。2007年、トンプソンはダンス研究会議から「ダンス研究への顕著な貢献」賞を授与された[1]。 私生活と死 フランス語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語を流暢に話し[8]、ヨルバ語、キ・コンゴ語[9]、ドイツ語、フラマン語、クレヨール語[どの] [10]を中級レベルで話すことができた。彼はアフリカのほぼ47カ国すべてに行ったことがあり、妹、2人の子供、4人の孫、ひ孫がいる[9]。 トンプソンは2021年11月29日、コネチカット州ニューヘイブンの老人ホームでCOVID-19合併パーキンソン病により死去した。88歳だった [11][12]。 |

| Bibliography 1971 Black Gods and Kings: Yoruba Art at UCLA 1974 African Art in Motion: Icon and Act in the Collection of Katharine Coryton White 1981 The Four Moments of the Sun: Kongo Art in Two Worlds 1983 Flash of the Spirit: African and Afro-American Art and Philosophy 1993 Face of the Gods: Art and Altars of Africa and the African Americas 1999 The Art of William Edmondon 2005 Tango: The Art History of Love 2011 Aesthetic of the Cool: Afro-Atlantic Art and Music |

書誌 1971年 黒い神々と王たち UCLAのヨルバ美術 1974年 動くアフリカ美術: キャサリン・コリントン・ホワイトのコレクションにおけるアイコンと行為 1981年 太陽の4つの瞬間: 二つの世界におけるコンゴ美術 1983 精神の閃光 アフリカとアフロ・アメリカンの芸術と哲学 1993年 神々の顔:アフリカとアフリカ系アメリカ人の芸術と祭壇 1999年 ウィリアム・エドモンドンの芸術 2005 タンゴ 愛の美術史 2011年 クールの美学 アフリカ系アメリカ人の芸術と音楽 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Farris_Thompson | |

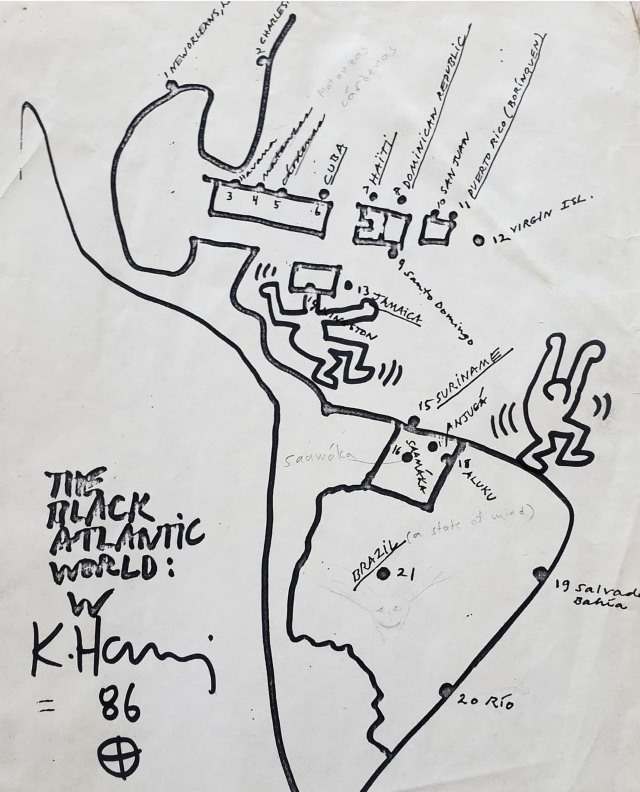

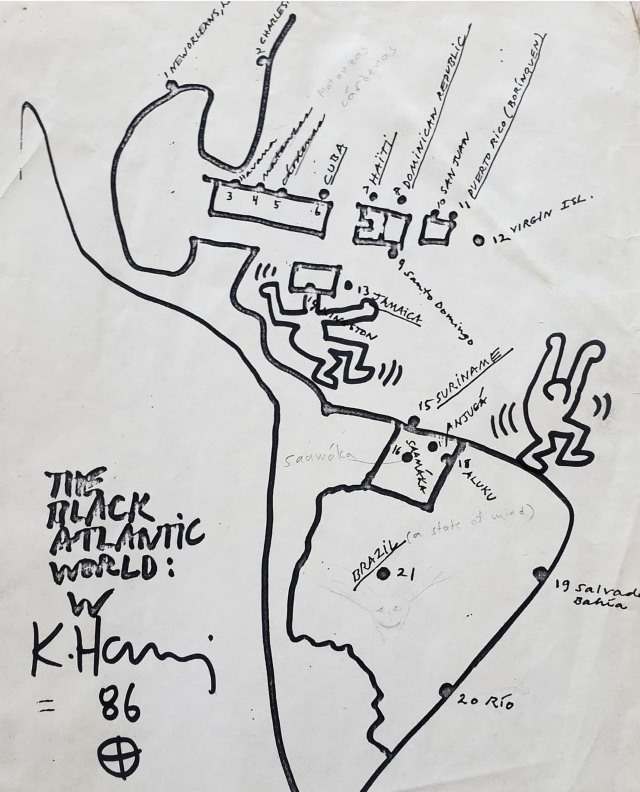

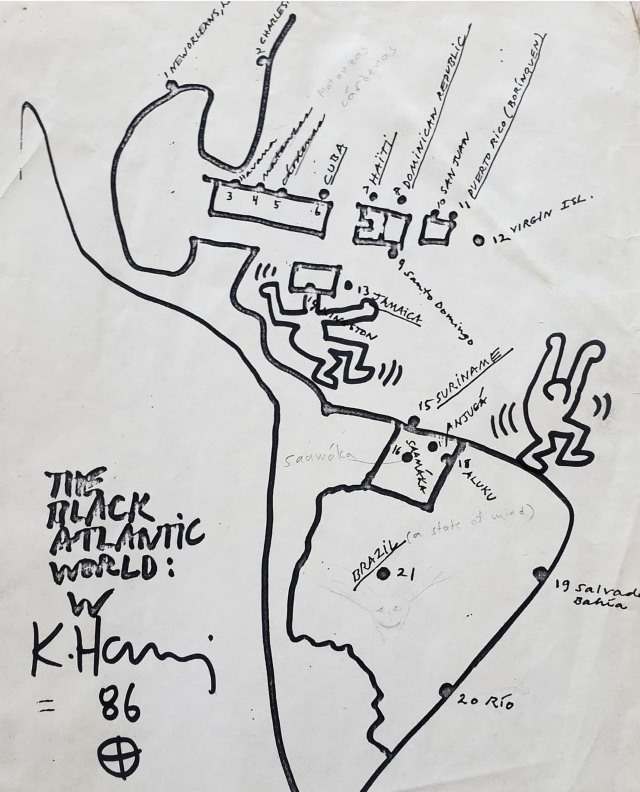

| After many years

of thinking I had mistakenly thrown this out, I found my Keith Haring

today! Haring came to a class being taught by Robert

Ferris Thompson, 1932-2021

(Master T) in 1986, and he came with a sharpie. If you gave him a sheet

of paper he would give you a little drawing. I handed him the xerox map

that we were given in class (showing the path of African culture

through the Americas), and he added the figures to make the map dance.

Time to get it framed! By @blakeatphillips |

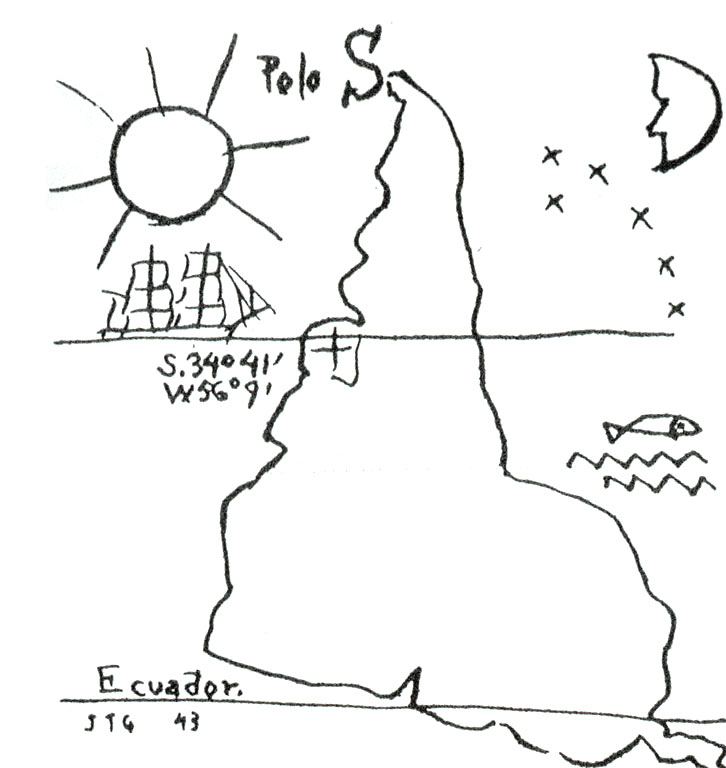

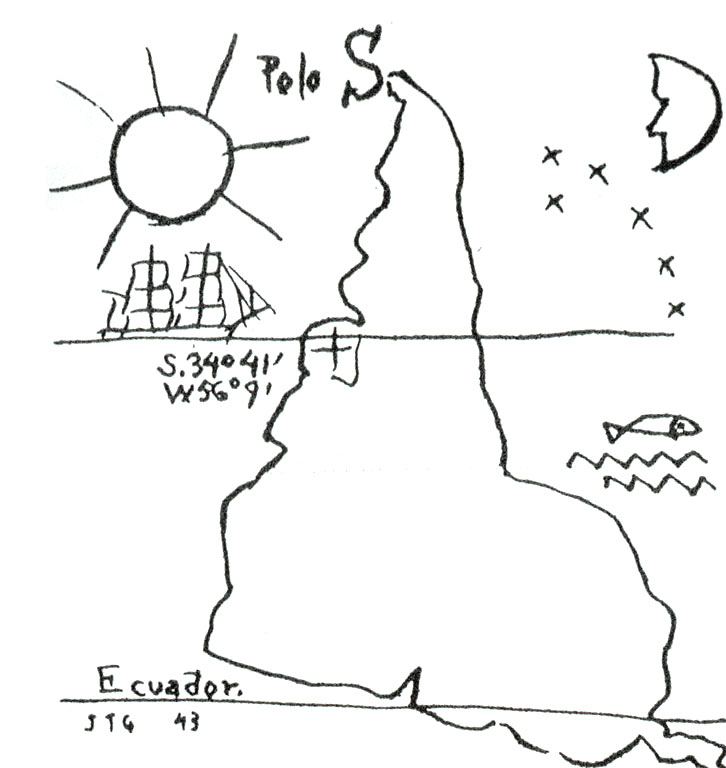

「長年、間違って捨ててしまったと思っていたが、今日、ついにキース・ ヘリングの作品を見つけた! 1986年、キース・ヘリングはロバート・フェリス・トンプソン[Robert Ferris Thompson](マスターT)[このページの上掲]の授業に出席し、マジックペンを持ってやって来た。彼に紙を渡すと、小さな 絵を描いてくれた。私は彼に、授業で渡されたコピーの地図(アメリカ大陸におけるアフリカ文化の伝播経路を示す)を手渡した。すると、彼はその地図に踊っ ているような人物を描き加えた。額縁に入れて飾る時が来た!」 |

|

|

| Haitian Vodou art and it's popularization Merengue music Rafael Leónidas Trujillo Molina, 1891-1961 |

ハイチのヴードゥー芸術とポピュラー化 メレンゲ音楽 ラファエル・トルヒージョと『チボの祝宴』 |

おもに地図を中心とした、ラテンアメリカのイメージを収集する

おもに地図を中心とした、ラテンアメリカのイメージを収集する

|

After many years

of thinking I had mistakenly thrown this out, I found my Keith Haring

today! Haring came to a class being taught by Robert

Ferris Thompson, 1932-2021

(Master T) in 1986, and he came with a sharpie. If you gave him a sheet

of paper he would give you a little drawing. I handed him the xerox map

that we were given in class (showing the path of African culture

through the Americas), and he added the figures to make the map dance.

Time to get it framed! By @blakeatphillips 「長年、間違って捨ててしまったと思っていたが、今日、ついにキース・ヘリングの作品を見つけた! 1986年、キース・ヘリングはロバート・フェリス・トンプソン[Robert Ferris Thompson](マスターT)[このページの上掲]の授業に出席し、マジックペンを持ってやって来た。彼に紙を渡すと、小さな 絵を描いてくれた。私は彼に、授業で渡されたコピーの地図(アメリカ大陸におけるアフリカ文化の伝播経路を示す)を手渡した。すると、彼はその地図に踊っ ているような人物を描き加えた。額縁に入れて飾る時が来た!」 |

|

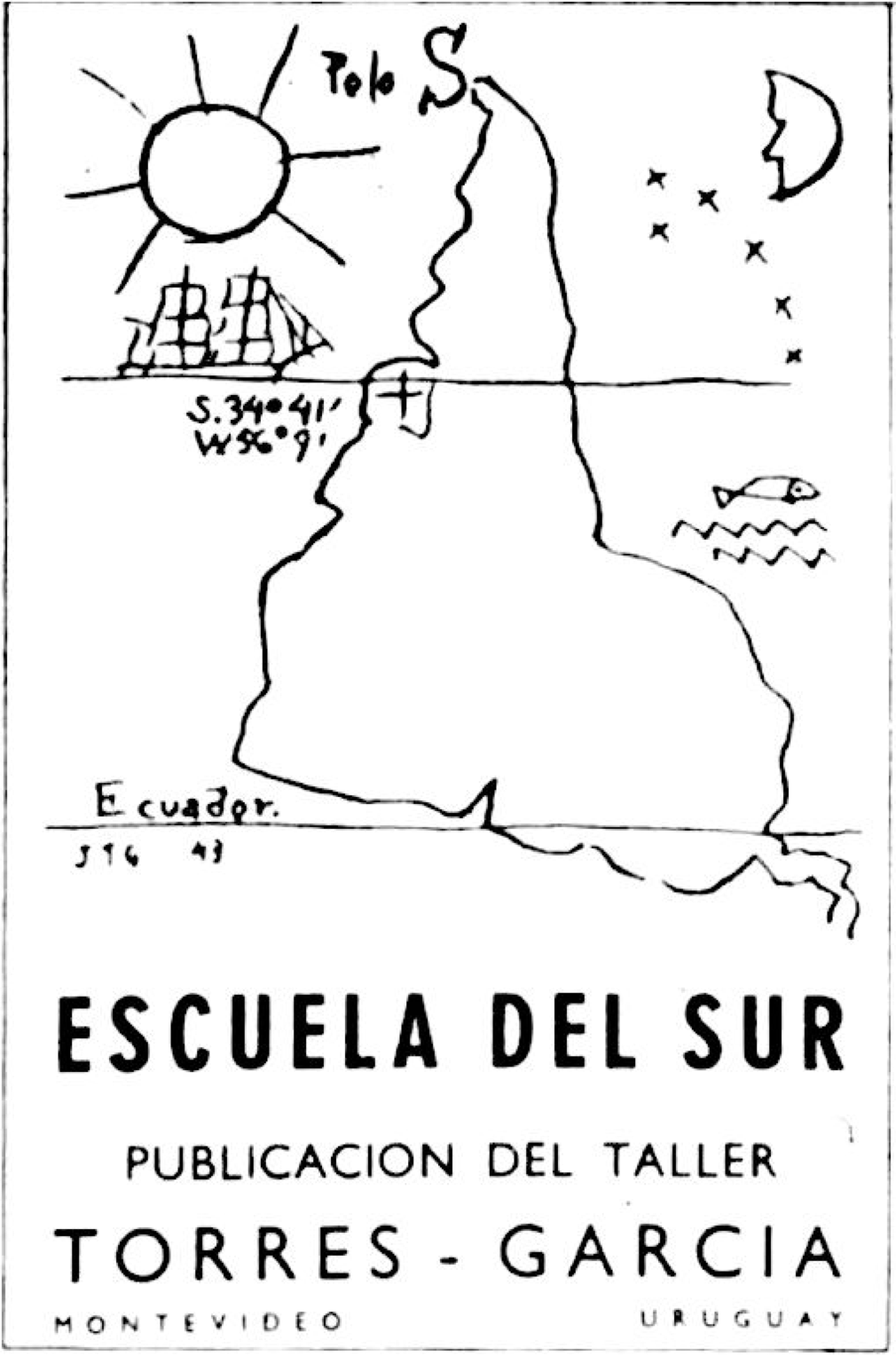

Joaquín

Torres-García

(28 July 1874 – 8 August 1949) was a Uruguayan-Spanish artist[1] who

was born in Montevideo, Uruguay. Torres-García emigrated to Catalunya,

Spain as an adolescent, where he began his career as an artist in 1891.

For the next three decades, Torres-García embraced the Catalan identity

and led the cultural scene in Barcelona and Europe. As a painter,

sculptor, muralist, novelist, writer, teacher, and theorist,

Torres-García was considered a "renaissance" or "universal man." He

used a simple metaphor to deal with eternal struggles he faced between

the old and the new, between classical and avant-garde, between reason

and feeling, and between figuration and abstraction: there is no

contradiction or incompatibility. Like Goethe, Torres-García sought to

integrate classicism and modernity.[2] Although he lived and worked

primarily in Spain, Torres-García was also active in the United States,

Italy, France, and Uruguay; he influenced European and North American

and South American modern art. - América

Invertida (1943) ホアキン・トーレス・ガルシア(1874年7月28日 - 1949年8月8日)は、ウルグアイのモンテビデオ生まれのウルグアイ系スペイン人芸術家である。トーレス・ガルシアは青年期にスペインのカタルーニャに 移住し、1891年にアーティストとしてのキャリアをスタートさせた。その後30年にわたり、トーレス・ガルシアはカタルーニャのアイデンティティを受け 入れ、バルセロナやヨーロッパの文化シーンを牽引した。画家、彫刻家、壁画画家、小説家、作家、教師、理論家として、トーレス・ガルシアは「ルネサンス」 または「万能の人」とみなされていた。彼は、新旧、古典と前衛、理性と感情、具象と抽象の間で直面した永遠の葛藤を、シンプルな比喩を用いて表現した。す なわち、矛盾や不調和はないというのだ。トーレス・ガルシアはゲーテと同様に、古典主義と現代性を統合しようとした。[2] スペインを主な活動拠点としていたが、アメリカ、イタリア、フランス、ウルグアイでも活躍し、ヨーロッパや北米、南米の現代美術に影響を与えた。 América Invertida (1943) |

|

|

"Traditional"

Latin American's Territory |

|

緑の広大な領域がメキシ

コである。出典は:Territorial

evolution of North America since 1763(Wikipedia) アメリカ大陸の脱植民地化は、数世紀にわたって行われ、アメリカ大陸のほとんどの国がヨーロッパの支配から独立を勝ち取った。アメリカ大陸で最初に行われ たのはアメリカ独立革命であり、アメリカ独立革命戦争(1775年~1783年)におけるイギリスの敗北は、イギリスの敵国であったフランスとスペインの 支援を受けた大国に対する勝利であった。その後、ヨーロッパではフランス革命が起こり、これらの出来事はアメリカ大陸のスペイン、ポルトガル、フランスの 植民地に大きな影響を与えた(→「南北アメリカ大陸の脱 植民地化」)。 |

|

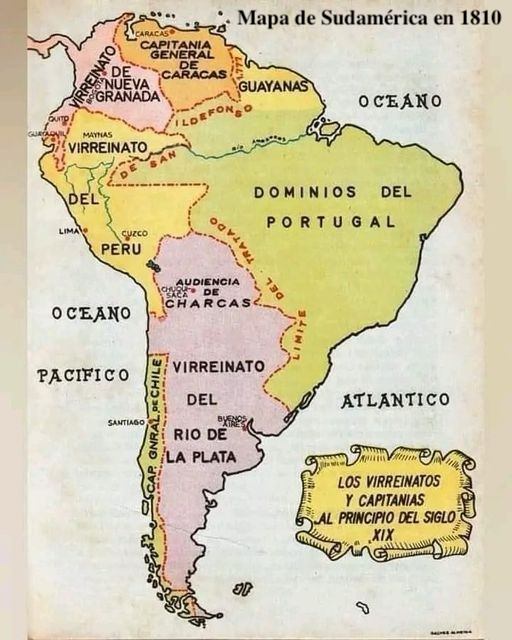

1810年当時の南アメリカ アメリカ大陸の脱植民地化は、数世紀にわたって行われ、アメリカ大陸のほとんどの国がヨーロッパの支配から独立を勝ち取った。アメリカ大陸で最初に行われ たのはアメリカ独立革命であり、アメリカ独立革命戦争(1775年~1783年)におけるイギリスの敗北は、イギリスの敵国であったフランスとスペインの 支援を受けた大国に対する勝利であった。その後、ヨーロッパではフランス革命が起こり、これらの出来事はアメリカ大陸のスペイン、ポルトガル、フランスの 植民地に大きな影響を与えた。革命の波は続き、ラテンアメリカではいくつかの独立国が誕生した。ハイチ革命は1791年から1804年まで続き、フランス 領の奴隷植民地が独立した。ナポレオンによるスペイン占領に端を発したフランスとの半島戦争により、スペイン領アメリカにおけるスペイン系クリオール人た ちはスペインへの忠誠を疑うようになり、独立運動が活発化し、最終的にスペイン領アメリカ独立戦争(1808年~1833年)へと発展した。この戦争は主 に植民地出身者たちの対立グループ間で戦われ、スペイン軍との戦いは二次的なものに過ぎなかった。同時に、ポルトガル王政はフランスによるポルトガル侵攻 の際にブラジルに逃亡した。王宮がリスボンに戻った後、摂政ペドロ王子はブラジルに残り、1822年にブラジル帝国の皇帝として即位した。 スペインは1800年代の終わりまでに、カリブ海に残っていた3つの植民地をすべて失うことになる。サント・ドミンゴは1821年にスペイン領ハイチ共和 国として独立を宣言した。旧フランス領ハイチとの統合と分裂を経て、ドミニカ共和国の大統領は1861年にスペインの植民地に戻す協定に署名した。これが ドミニカ回復戦争の引き金となり、1865年にドミニカ共和国はスペインから2度目の独立を果たした。キューバは10年戦争(1868年~1878年)、 小戦争(1879年~1880年)、そして最終的にキューバ独立戦争(1895年~1898年)でスペインからの独立を求めて戦った。1898年のアメリ カの介入は米西戦争となり、アメリカはプエルトリコ、グアム(現在もアメリカの領土)、太平洋上のフィリピン諸島を獲得した。軍事占領下にあったキューバ は、1902年に独立するまでアメリカの保護領となった。 植民地大国の自主的な撤退による平和的な独立は、20世紀後半には一般的となった。しかし、北米には現在でもイギリスとオランダの植民地(ほとんどがカリ ブ海諸島)が存在する。フランスは、かつての植民地の大半(フランス領ギアナ、グアドループ島、マルティニーク)を、フランスの完全な構成省として完全に 統合している(→「南北アメリカ大陸の脱植民地化」)。 |

|

スペイン独立戦争(1825)後の政治

区分 出典は、South America, 1825, 出典はブログによる投稿者によるものである。 |

|

1875年のブラジル内戦に先立つ時点での南アメリカの政治区分 http: //www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=222529 |

| 【清水透のテーゼ】 ラテンアメリカ五〇〇年 : 歴史のトルソー / 清水透著, 東京 : 岩波書店 , 2017.12. - (岩波現代文庫 ; 学術 ; 372) |

1)先住民社会への寄生性と差別性(p.39) 2)野蛮への恐怖(p.41) 3)世界的な人種混交の場(p.43) |

|

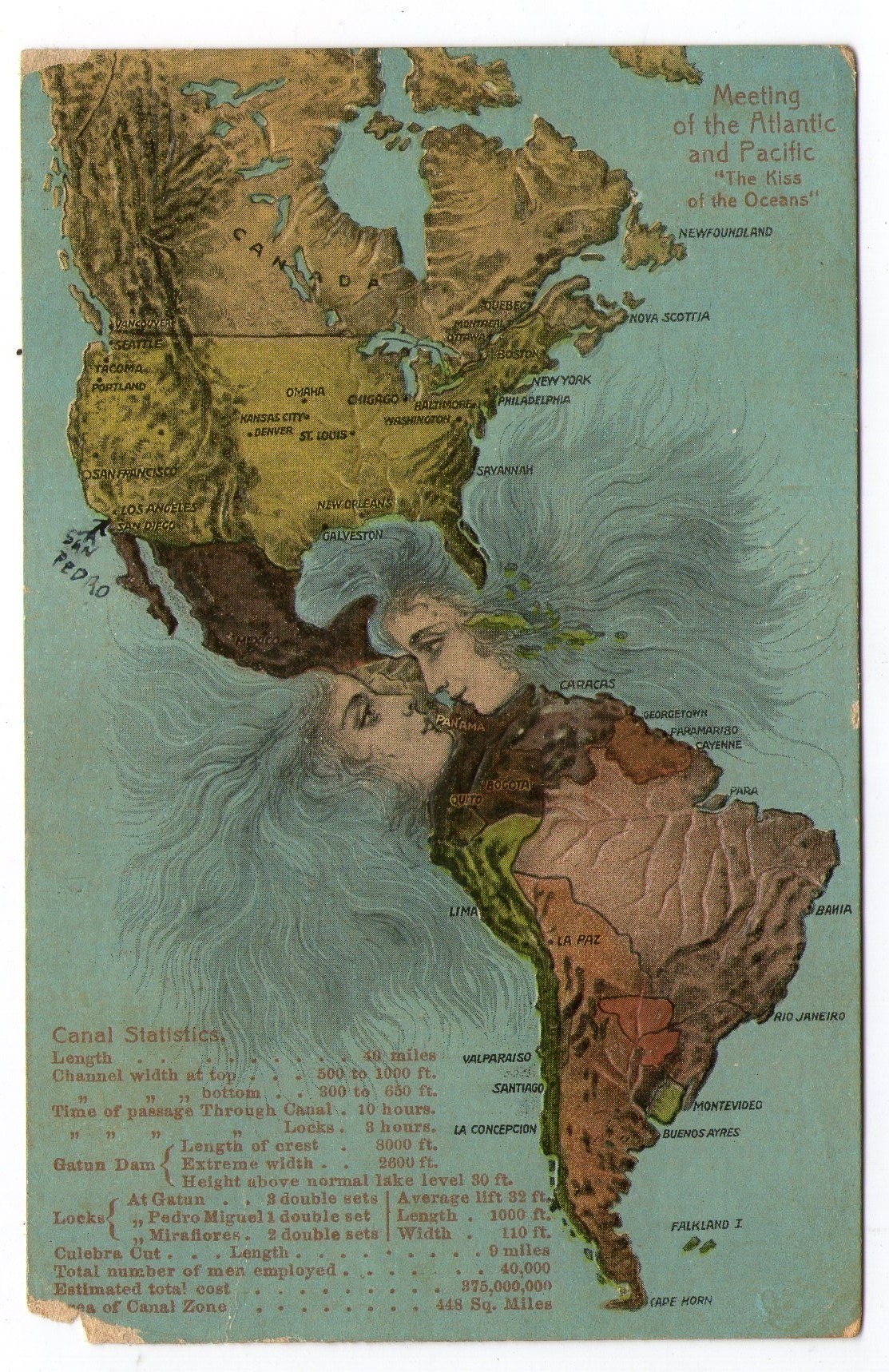

The Kiss of the oceans -

postcard from 1923. パナマ運河は1914年8月15日に開通(→「パナマ運河の歴史」)。 |

|

Narrative of a five years' expedition against the revolted Negroes of Surinam, by Blake, William, 1757-1827[白人種は自らの足で自立できない] |

|

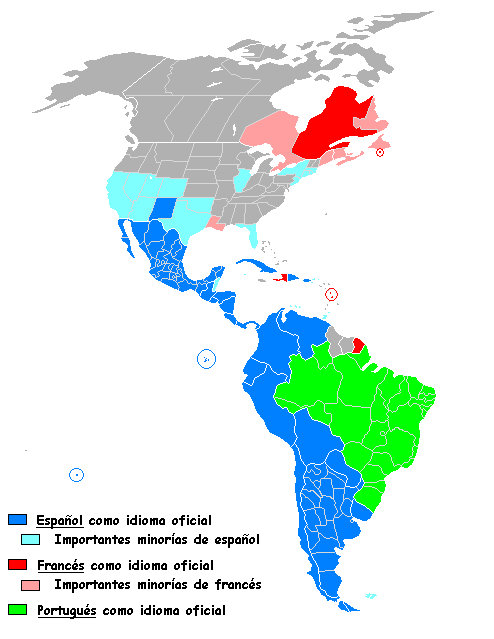

ラテンアメリカの領域(もちろん地政学的イメージでもある) |

|

ラテンアメリカの「国別」の主要言語マップ:中南米の言語地図。緑色が

スペイン語、オレンジ色がポルトガル語、青色がフランス語。 |

|

アメリカにおけるアメリカン・ロマンス語という用語の使用。 |

|

も

し、私たちが「ラテンアメリカ概論」という内容を授業で1セメスター話すとします。その際にEl

Libertador(解放者)であるシモン・ボリーバルのことに触れないとすれば、それはモグリの教師(unqualified

teacher)だとの誹りを受けかねません。ウィキペディア日本語にはこう書かれてあります。 「シモン・ボリバルとして知られるSimón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, 1783年7月24日生まれ1830年12月17日死亡)は、南米大陸のアンデス5ヵ国をスペインから独立に導き、統一したコロンビア共和国を打ちたてよ うとした革命家、軍人、政治家、思想家である。……早いうちに妻を亡くしたことがきっかけとなって、その後の生涯をラテンアメリカの人々の解放と統一に捧 げた」。 文字通りラテンアメリカの人々と地域にとっての大恩人ですが、この短い説明の中にラテンアメリカは政治的に解放されるべき用語として位置付けられているこ とを確認してください。 しかし、なんと驚くべきことにボリバルの存命中にラテンアメリカという用語はありませんでした(→「クロノトポスとしてのラテンアメリカ」)。 |

|

と

いうわけで、ラテンアメリカという概念には歴史に由来する地政学的イデオロギー以外にほとんど何の意味もなく、冒頭に述べたこの地域に存在する、言語・

文化・「人種」・宗教・国民国家は著しく多様で雑多であり統一的概念を見出すことは不可能です。すなわちこれがエスノグラフィー(民族誌)のカテゴリーと

しての「ラテンアメリカ」概念の不可能性を証明する歴史的理由です。 さて、ここで聴衆の皆さんには次のような誤解を解きたいと思います。すなわち私たちは「ラテンアメリカという文化的概念が地政学的イデオロギーによって汚 染されているのは良くない」という考えをもっているのではないかという危惧のことです(→「クロノトポスとしてのラテンアメリカ」)。 |

|

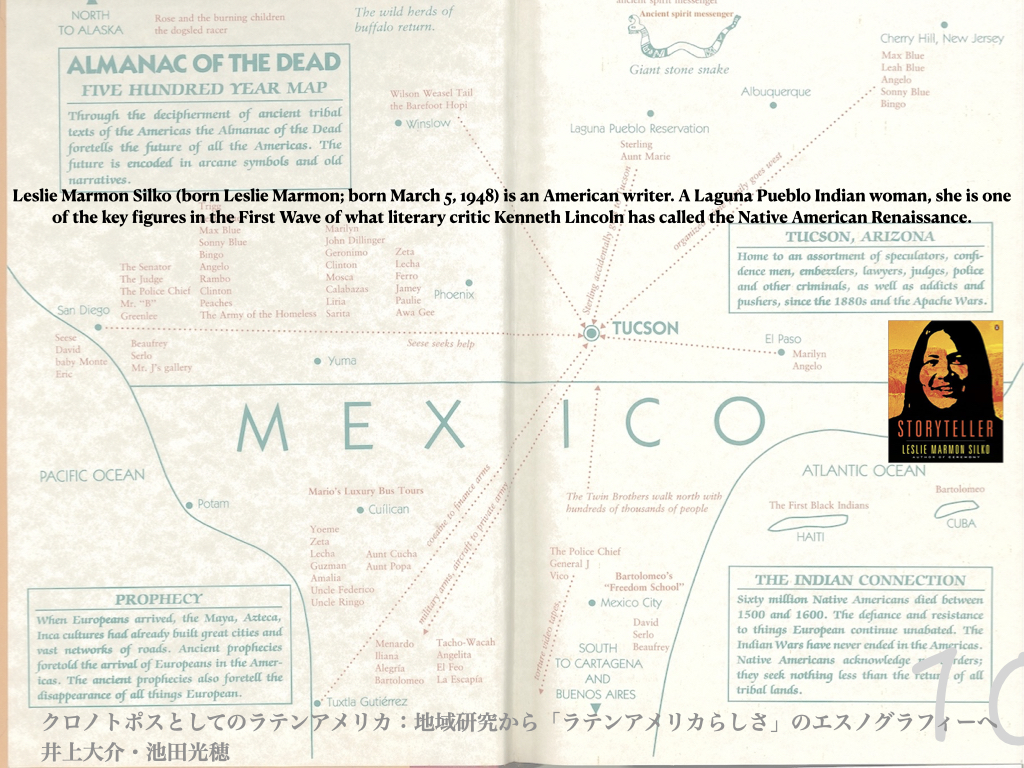

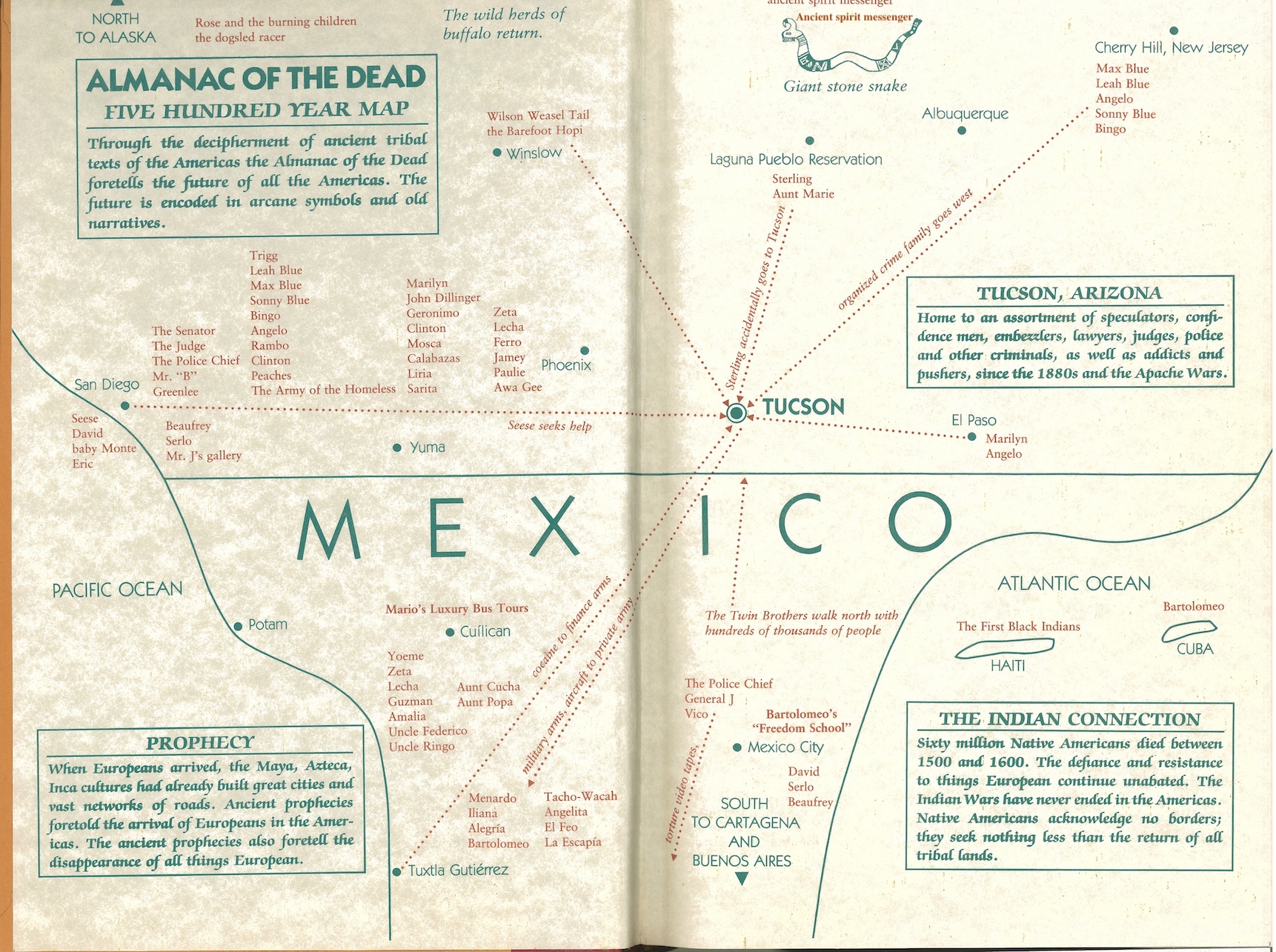

ミグノーロは北米のラグナ先住民の作家レスリー・マーモン・シルコ(Leslie Marmon Silko, 1948- )の長編小説『死者の暦/死者の年鑑(The Almanac of the Dead)』

[1991]に登場する米墨国境からアフリカさらにはラテンアメリカを境にする図像と文字による不思議な五百年間の暦を手がかりに、境界を超

えるさまざまな人たちのクロノトポロジカルな知恵を「ボーダー・グノーシス」と名づけました[Mignolo 2000:10-11,25]。 ではシルコが小説において描いたこのようなめくるめく世界を、我々は本当にエスノグラフィー(民族誌)の中に書き込む(inscribe)ことなど可能な のでしょうか?では、そのことを考えてみましょう。エスノグラファー(民族誌家)は、同一の「文化領域」に属する空間のなかで現地調査と文献研究にもとづ きエスノグラフィーをまとめあげるという、ナレーターとしての性格をもちます(→「クロノトポスとしてのラテンアメリカ」)。 |

|

書籍のオリジナルマップ |

|

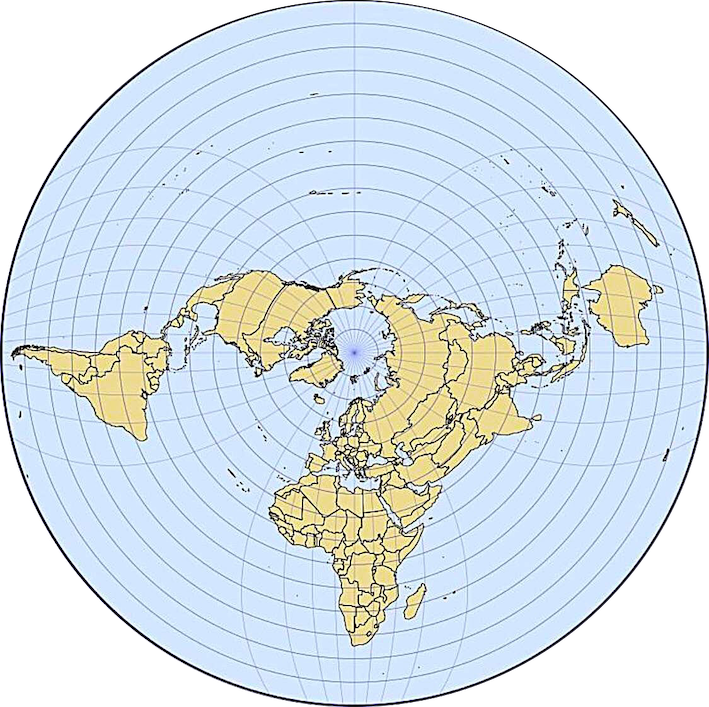

World map in the Hellereal Boreal Triaxial projection(ヘレリアル北極圏三軸投影法) |

リンク

文献

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆