ウィーメン・ライティング・カルチャー

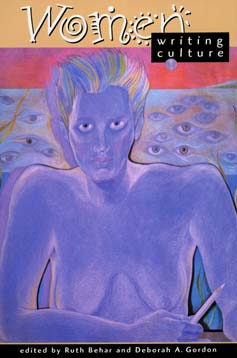

Women Writing Culture

☆ウィーメン・ライティング・カルチャーすなわち『女性による文化の記述』は1995年に出版された書籍で、人類学における女性の役割、民族誌的記述の実践、フェミニスト人類学、

そして人類学の正統的著作群におけるジェンダーと人種的政治について論じている。ルース・ベハーとデボラ・ゴードンが編集した本書は、ルイーズ・ランプヘ

ア、フェイ・V・ハリソン、リラ・アブ=ルゴッド、キャサリン・ルッツ、キリン・ナラヤン、アイワ・オング、アンナ・ツィングといった女性人類学者たちの

研究を収録している。『女性による文化の記述』は人類学における「文学的転回」の一環として引用され、ケリドウェン・ルイスによれば、女性のエスノグラ

ファーたちが長年にわたり自己省察的・実験的・協働的・文学的な人類学記述形態に関与してきた事実を浮き彫りにし、人類学における「フェミニスト正典の構

築」を提唱している。[1] このプロジェクトは、文学的転回における基幹的テキストである1986年のアンソロジー『Writing

Culture』に対する対抗軸として生まれた。

| Women Writing Culture is a 1995 book on the role of women in anthropology, the practice of ethnographic writing, feminist anthropology, and the gender and racial politics of the canon of recognized works in anthropology. Edited by Ruth Behar and Deborah Gordon, the book collects work from female anthropologists such as Louise Lamphere, Faye V. Harrison, Lila Abu-Lughod, Catherine Lutz, Kirin Narayan, Aihwa Ong, and Anna Tsing. Women Writing Culture has been cited as part of anthropology's "literary turn" and is stated by Keridwen Luis to highlight the longstanding involvement of female ethnographers in self-reflective, experimental, collaborative and literary forms of anthropological writing, and propose "the creation of a feminist canon" in anthropology.[1] The project emerged as a counterpoint to Writing Culture, a 1986 anthology that was a key text in the literary turn. | ウィーメン・ライティング・カルチャーすなわち『女性による文化の記述』は1995年に出版された書籍で、人類学における女性の役割、民族誌的記述の実践、フェミニスト人類学、

そして人類学の正統的著作群におけるジェンダーと人種的政治について論じている。ルース・ベハーとデボラ・ゴードンが編集した本書は、ルイーズ・ランプヘ

ア、フェイ・V・ハリソン、リラ・アブ=ルゴッド、キャサリン・ルッツ、キリン・ナラヤン、アイワ・オング、アンナ・ツィングといった女性人類学者たちの

研究を収録している。『女性による文化の記述』は人類学における「文学的転回」の一環として引用され、ケリドウェン・ルイスによれば、女性のエスノグラ

ファーたちが長年にわたり自己省察的・実験的・協働的・文学的な人類学記述形態に関与してきた事実を浮き彫りにし、人類学における「フェミニスト正典の構

築」を提唱している。[1] このプロジェクトは、文学的転回における基幹的テキストである1986年のアンソロジー『Writing

Culture』に対する対抗軸として生まれた。 |

| Content Essays within the book highlight the work of ethnographic work of Elsie Clews Parsons, Ruth Benedict, Margaret Mead, Ella Deloria, and Zora Neale Hurston, which Behar calls a "women's literary tradition within anthropology."[2] The authors of Women Writing Culture criticized a masculinized approach in anthropological scholarship, the exclusion of women from academia and the silencing of their authorial voices. It brought a feminist perspective to anthropological theory, teaching of the history of the discipline, and the practice of ethnographic observation and writing.[3] The book also incorporated critiques within feminism to address the marginalization and oppression of women of color and lesbians.[3] In the book's introduction Behar also states that the works of women are questioned in many ways and are not taken seriously and that the book is a product of a "double crisis": the crisis of anthropology and the crisis of feminism.[4] She also states that one of the main goals was to “decolonize the power relations inherent in the representation to the Other”.[5] The authors argue that poetry and arts are necessary to express themselves, and to denounce the ravages that colonialism made into their lives. As junior faculty, mothers, wives, untenured, graduate students, first generation scholars, argue that they have in their minds an awakening for the history of anthropology, and as their individual trajectories, their contributions are diverse, and are seeking for an "anthropology without exiles."[6] The book also responds to the feminist crisis represented in the book This Bridge Called my Back by Cherrie Moraga and Gloria Anzaldua which at the beginning was a project coming from outside of academy, when the both authors did not have tenure and struggled to survive in hard living conditions. This book is compounded by 4 major sections: Part I: Beyond Self and Other Part II: Another History, another canon Part III: Does anthropology have a sex? Part IV: Traveling Feminists |

内容 本書の論考は、エルシー・クルーズ・パーソンズ、ルース・ベネディクト、マーガレット・ミード、エラ・デロリア、ゾラ・ニール・ハーストンの エスノグラファーによる民族誌的研究を強調している。ベハールはこれを「人類学における女性の文学的伝統」と呼んでいる。[2] 『女性による文化の記述』の著者たちは、人類学研究における男性中心的なアプローチ、学界からの女性の排除、そして彼女たちの著述的声の沈黙化を批判し た。本書は人類学理論、学問史の教育、民族誌的観察と記述の実践にフェミニスト的視点を導入した。[3] また本書は、有色人種の女性やレズビアンの周縁化と抑圧に対処するため、フェミニズム内部の批判も取り入れた。[3] 序文でベハーは、女性たちの著作が多様な形で疑問視され真剣に受け止められていないと述べ、本書が「二重の危機」―人類学の危機とフェミニズムの危機―の 産物だと明言している。[4] 主要な目的の一つは「他者への表象に内在する権力関係を脱植民地化すること」だと主張する。[5] 著者らは、詩や芸術が自己表現と、植民地主義がもたらした生活破壊を告発するために必要だと主張する。若手教員、母親、妻、非終身職、大学院生、第一世代 の学者として、彼女たちは人類学史に対する目覚めを心に抱いていると述べ、それぞれの歩みに沿った多様な貢献を通じて、「亡命者なき人類学」を模索してい る。[6] 本書はまた、チェリー・モラガとグロリア・アンザルドゥアの著書『この橋は私の背中』に表れたフェミニズムの危機にも応えている。このプロジェクトは当 初、学界の外から生まれたもので、両著者は終身在職権を持たず、厳しい生活環境で生き延びるのに苦労していた。 本書は4つの主要なセクションで構成される: 第I部:自己と他者を超えて 第II部:別の歴史、別の規範 第III部:人類学に性別はあるのか? 第IV部:旅するフェミニストたち |

| Development Women Writing Culture took three forms: a 1991 seminar at the University of Michigan, a 1993 special issue of the journal Critique of Anthropology, and the 1995 book. These were organized, in part, in response to the 1986 book Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, edited by James Clifford and George E. Marcus.[7] Writing Culture, which is a series of essays, presents epistemological debates about which and how are the proper ways of conducting research, beginning with the search of what was described as so-called “objectivity”, the search and the construction of the authorial voice, the need for reflexivity during the process of research. Writing Culture applied a literary critique to prior anthropological writing, and called for new literary techniques to be applied to ethnography. Women Writing Culture was intended to offer a critique of both this book and the proclaimed novelty of approaches by arguing that both are symptoms of the exclusion of works by women from the mainstream of anthropological scholarship.[citation needed] Behar intended the book to raise awareness about the marginalization of the exclusion of the female contributors' works. She stated that the book was "multivoiced, and includes biographical, historical, and literary essays, fiction, autobiography, theater, poetry, life stories, travelogues, social criticism, fieldwork accounts, and blended texts of various kinds."[8] She further asserted that the only woman contributor for Writing Culture was Marie Louis Pratt, who was not an anthropologist but a literary critic, pointing out that the absence of women voices in the book was due to the lack of value given to women's anthropological production, which was often seen as less professional than men's.[9] |

発展 『女性による文化の記述』は三つの形態を取った。1991年のミシガン大学でのセミナー、1993年の学術誌『人類学批評』の特集号、そして1995年の 書籍である。これらは一部、1986年の書籍『文化の記述:民族誌の詩学と政治学』(ジェームズ・クリフォードとジョージ・E・マーカス編)への応答とし て組織化された。[7] 『ライティング・カルチャー』は一連の論考であり、いわゆる「客観性」の探求、作者の声の探求と構築、研究過程における反省性の必要性から始まり、どの方 法が、またどのように研究を行うのが適切かについての認識論的議論を提示している。『文化を書く』は従来の人類学著作に文学批評を適用し、民族誌学への新 たな文学的手法の導入を提唱した。『女性による文化の記述』は、この著作と主張された手法の斬新さの両方を批判する意図で書かれた。その論旨は、両者が人 類学研究の主流から女性による著作を排除する現象の表れであるというものだ。[出典が必要] ベハールはこの本で、女性寄稿者の作品が排除されるという周縁化への認識を高めることを意図した。彼女は本書が「多様な声で構成され、伝記的・歴史的・文 学的エッセイ、小説、自伝、演劇、詩、人生物語、旅行記、社会批評、フィールドワーク報告、様々な混合テキストを含む」と述べた。[8] さらに彼女は、『文化を書く』の唯一の女性寄稿者が人類学者ではなく文学批評家であるマリー・ルイーズ・プラットであったことを指摘し、同書における女性 の声の不在は、女性の人類学的生産物に対する評価の欠如によるものであり、それはしばしば男性のものより専門性に欠けると見なされていたと主張した。 [9] |

| Reception Since its release Women Writing Culture has been cited as an example of how "feminist concern with the production and representation of knowledge provides an especially appropriate platform from which to question conventional styles of writing and representing."[10] The book has received reviews from American Ethnologist, the NWSA Journal, and American Anthropologist, among others.[11][12][13] |

受容 『女性による文化の記述』は刊行以来、「知識の生産と表象に対するフェミニストの関心は、従来の記述様式や表象様式を問い直すのに特に適した基盤を提供する」という見解の例として引用されてきた。[10] 本書は『アメリカン・エスノロジスト』、『NWSAジャーナル』、『アメリカン・アンソロポロジスト』などから書評を受けている。[11][12][13] |

| References 1. Luis, Keridwen N. (2006). "Anthropology of Women". In H. James Birx (ed.). Encyclopedia of Anthropology. SAGE. pp. 137. ISBN 978-0-7619-3029-7. 2. Behar, Ruth (1995). "Introduction: Out of Exile". In Ruth Behar; Deborah A., Gordon (eds.). Women writing culture. Berkeley, California: University of California Press. pp. 1–29. ISBN 978-0-520-91681-4. 3. Zenker, Olaf; Kumoll, Karsten (2010). "Prologue: Opening doors beyond writing culture". Beyond Writing Culture: Current Intersections of Epistemologies and Representational Practices. New York and Oxford: Berghahn Books. pp. 11–12. 4. Behar; Gordon, eds. (1995). Women Writing Culture. pp. 2, 458. 5. Behar (1995). Women Writing Culture. pp. 3. 6. Behar (1995). "Introduction: Out of Exile". In Behar; Gordon (eds.). Women Writing Culture. p. 9. 7. Harrison, Faye Venetia (2008). Outsider Within: Reworking Anthropology in the Global Age. University of Illinois Press. p. 52. ISBN 978-0-252-07490-5. 8. Behar (1995). "Introduction: Out of Exile". In Behar; Gordon (eds.). Women Writing Culture. p. 7. 9. Behar; Gordon, eds. (1995). Women Writing Culture. pp. 4, 458. 10. Coffey, Amanda (1999-05-10). The Ethnographic Self: Fieldwork and the Representation of Identity. SAGE. p. 146. ISBN 978-0-7619-5267-1. 11. Handler, Richard (1996). "Review of Women Writing Culture". American Ethnologist. 23 (4): 906–907. doi:10.1525/ae.1996.23.4.02a00150. ISSN 0094-0496. JSTOR 646192. 12. Counihan, Carole M. (1996). "Review of Women Writing Culture". NWSA Journal. 8 (3): 164–165. ISSN 1040-0656. JSTOR 4316470. 13. Nourse, Jennifer W. (1997). Behar, Ruth; Gordon, Deborah A. (eds.). "Conservative Realists and Experimental Writers". American Anthropologist. 99 (2): 386–387. doi:10.1525/aa.1997.99.2.386. ISSN 0002-7294. JSTOR 682222. |

参考文献 1. ルイス、ケリドウェン・N. (2006). 「女性の人類学」. H. ジェームズ・バークス (編). 『人類学百科事典』. SAGE. pp. 137. ISBN 978-0-7619-3029-7. 2. ベハー、ルース (1995). 「序論:亡命からの脱出」. ルース・ベハー; デボラ・A・ゴードン (編). 『女性による文化の記述』. カリフォルニア州バークレー: カリフォルニア大学出版局. pp. 1–29. ISBN 978-0-520-91681-4. 3. ツェンカー, オラフ; クモール, カーステン (2010). 「プロローグ:書き記された文化の枠を超えて扉を開く」. 『書き記された文化を超えて:認識論と表象実践の交差点』. ニューヨーク・オックスフォード: ベルハーン・ブックス. pp. 11–12. 4. ベハー; ゴードン, 編 (1995). 『女性による文化の記述』. pp. 2, 458. 5. ベハー (1995). 『女性による文化の記述』. pp. 3. 6. ベハー (1995). 「序論:亡命からの脱出」. ベハー; ゴードン (編). 『女性による文化の記述』. p. 9. 7. ハリソン, フェイ・ヴェネティア (2008). 『内なる異邦人:グローバル時代における人類学の再構築』. イリノイ大学出版局. p. 52. ISBN 978-0-252-07490-5. 8. ベハー (1995). 「序論:亡命からの脱出」. ベハー; ゴードン (編). 『女性と文化の記述』. p. 7. 9. ベハー; ゴードン編 (1995). 『女性による文化の記述』. pp. 4, 458. 10. コフィー, アマンダ (1999-05-10). 『民族誌的自己:フィールドワークとアイデンティティの表象』. SAGE. p. 146. ISBN 978-0-7619-5267-1. 11. ハンドラー、リチャード(1996年)。「『女性による文化の記述』書評」。『アメリカ民族誌学者』。23巻4号:906–907頁。doi: 10.1525/ae.1996.23.4.02a00150。ISSN 0094-0496。JSTOR 646192。 12. カロル・M・カウンハン (1996). 「『女性による文化の記述』書評」. 『NWSAジャーナル』. 8 (3): 164–165. ISSN 1040-0656. JSTOR 4316470. 13. ジェニファー・W・ナウズ (1997). ルース・ベハー; ゴードン、デボラ・A.(編)。「保守的リアリストと実験的作家」。『アメリカ人類学者』。99巻2号:386–387頁。doi: 10.1525/aa.1997.99.2.386。ISSN 0002-7294。JSTOR 682222。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Women_Writing_Culture |

|

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099