トマス・アクィナス

Thomas Aquinas,

ca.1225-1274

por Carlo Crivelli / Thomas von Aquin (postumes Gemälde von Joos van Wassenhove, auch Justus van Gent, um 1475)

☆ トマス・アクィナス(1225年1月1日頃、イタリアのアクイーノ近郊のロッカセッカ城で生まれ、1274年3月7日、フォッサノヴァで死去。トマス・ア クィナス、アクィナトゥス、または単にトマスとも呼ばれる。イタリア語名:Tommaso d’Aquino)は、イタリアのドミニコ会修道士、影響力ある哲学者、そして重要なカトリック神学者、司祭だった。彼はローマカトリック教会で最も重要 な教父の一人であり、そのように「天使の博士」などのさまざまな別名で知られている。[1] 中世哲学における彼の活動の歴史から、彼はスコラ哲学の主要人物の一人として数えられている。彼は非常に膨大な著作を残し、その影響は新トマス主義や新ス コラ哲学など、現代にまで及んでいる。ローマカトリック教会では、彼は聖人として崇拝されている。

| Thomas von Aquin (*

kurz vor oder kurz nach Neujahr 1225 auf Schloss Roccasecca bei Aquino

in Italien; † 7. März 1274 in Fossanova; auch Thomas Aquinas, „der

Aquinat(e)“ oder nur Thomas genannt; italienisch Tommaso d’Aquino) war

ein italienischer Dominikaner, ein einflussreicher Philosoph und ein

bedeutender katholischer Theologe und Priester. Er gehört zu den

bedeutendsten Kirchenlehrern der römisch-katholischen Kirche und ist

als solcher unter verschiedenen Beinamen bekannt, etwa Doctor

Angelicus.[1] Seiner Wirkungsgeschichte in der Philosophie des hohen

Mittelalters nach zählt er zu den Hauptvertretern der Scholastik. Er

hinterließ ein sehr umfangreiches Werk, das etwa im Neuthomismus und

der Neuscholastik bis in die heutige Zeit nachwirkt. In der

römisch-katholischen Kirche wird er als Heiliger verehrt. |

トマス・アクィナス(1225年1月1日頃、イタリアのアクイーノ近郊

のロッカセッカ城で生まれ、1274年3月7日、フォッサノヴァで死去。トマス・アクィナス、アクィナトゥス、または単にトマスとも呼ばれる。イタリア語

名:Tommaso

d’Aquino)は、イタリアのドミニコ会修道士、影響力ある哲学者、そして重要なカトリック神学者、司祭だった。彼はローマカトリック教会で最も重要

な教父の一人であり、そのように「天使の博士」などのさまざまな別名で知られている。[1]

中世哲学における彼の活動の歴史から、彼はスコラ哲学の主要人物の一人として数えられている。彼は非常に膨大な著作を残し、その影響は新トマス主義や新ス

コラ哲学など、現代にまで及んでいる。ローマカトリック教会では、彼は聖人として崇拝されている。 |

| Thomas von Aquin wurde kurz vor

oder kurz nach Neujahr 1225 im Schloss Roccasecca, von Aquino 9 km

entfernt, als siebtes Kind des Grafen Landulf von Aquino (* 1185), des

Herrn von Loreto und Belcastro, und Donna Theodora, Gräfin von Teate

aus der neapolitanischen Adelsfamilie Caraccioli (1183–1255), geboren.

Mit fünf Jahren wurde er als Oblate in das Benediktinerkloster

Montecassino geschickt, wo Sinibald, der Bruder seines Vaters, als Abt

wirkte. Thomas’ Familie folgte damit der Tradition, den jüngsten Sohn

der Familie in ein geistliches Amt zu geben. Es lag im Interesse der

Familie, dass Thomas seinem Onkel nachfolgte. Von 1239 bis 1244

studierte er im Studium Generale der Universität Neapel. 1244 trat er

gegen den Willen seiner Verwandten bei den Dominikanern ein, die 1215

als Bettelorden gegründet worden waren. Um Thomas dem Einfluss seiner

Eltern zu entziehen, sandte der Orden ihn zunächst nach Rom und dann

nach Bologna. Auf dem Weg dorthin wurde er jedoch von seinen im Auftrag

der Mutter handelnden Brüdern überfallen und für kurze Zeit auf die

Burg Monte San Giovanni Campano und anschließend nach Roccasecca

gebracht. Von Mai 1244 bis Herbst 1245 hielt ihn seine Familie fest. Da

Thomas fest in seinem Entschluss blieb, Dominikaner zu bleiben, gab die

Familie nach und ließ ihn in den Dominikanerkonvent von Neapel

zurückkehren. An der Universität Paris studierte er von 1245 bis 1248 bei Albertus Magnus, dem er dann nach Köln folgte. Von 1248 bis 1252 war er dort Student und Assistent des Albertus. Ab 1252 war er wieder in Paris, wo er von 1252 bis 1256 als Sentenzenbakkalaureus erste eigene Lehrveranstaltungen über die Sentenzen des Petrus Lombardus hielt. Von 1256 bis 1259 lehrte er in Paris als Magister der Theologie. 1259 kehrte er nach Italien zurück und lehrte zunächst in Neapel (was allerdings nicht gesichert ist) und dann 1261 bis 1265 als Konventslektor des Dominikanerkonvents in Orvieto. Von 1265 bis 1268 war er Magister in Rom, wo er mit der Abfassung der Summa Theologiae begann. Von 1268 bis 1272 lehrte er zum zweiten Mal als Magister in Paris. In dieser Zeit entstanden besonders viele seiner Schriften, unter anderem der größte Teil der Summa Theologiae und die meisten seiner Aristoteles-Kommentare. Im Frühjahr 1272 verließ er Paris. Von Mitte 1272 bis Ende 1273 unterrichtete er als Magister in Neapel. Der gewaltigen Menge seiner Schriften nach zu urteilen liegt es nahe, dem Zeugnis seines Hauptsekretärs zu glauben: demnach hat Thomas drei oder vier Sekretären gleichzeitig diktiert. Nach einer Anekdote, die in Martin Luthers Tischreden überliefert ist, verfügte Thomas über eine außergewöhnliche Leibesfülle. Damit er am Tisch sitzen konnte, sei ein Loch in die Tischplatte gesägt worden.[2][3] Thomas starb am 7. März 1274 auf der Reise zum Zweiten Konzil von Lyon im Kloster Fossanova. Dante deutet an einer Stelle im Purgatorium (XX, 69) seiner Commedia an, dass Karl I. von Anjou für Thomas’ Tod verantwortlich gewesen sei. Er folgt dabei einem – inzwischen widerlegten[4] – Gerücht, wonach Thomas von Karl I. bzw. auf dessen Geheiß hin vergiftet worden sei.[5] Villani (IX 218) teilt ein Gerücht mit (si dice: „man sagt“), dem zufolge Thomas von einem Arzt des Königs mit vergiftetem Konfekt ermordet wurde. Nach dieser Darstellung handelte der Arzt zwar nicht im Auftrag des Königs, aber in der Absicht, ihm einen Gefallen zu erweisen, weil er befürchtete, dass ein Mitglied aus dem Geschlecht der gegen Karl rebellierenden Grafen von Aquino in den Kardinalsrang erhoben werden sollte. In unterschiedlichen Versionen, die meist Karl die Verantwortung zuschreiben, wurde das Gerücht vom Giftmord auch in den frühen lateinischen und volkssprachlichen Dantekommentaren kolportiert, die in der Zeit nach Dantes Tod entstanden. Tolomeo da Lucca, ein ehemaliger Schüler und Beichtvater von Thomas, spricht in seiner Historia ecclesiastica[6] nur von einer schweren Erkrankung auf der Reise bei der Ankunft in Kampanien, bietet jedoch keinen Hinweis auf eine unnatürliche Todesursache. |

トマス・アクィナスは、1225年の新年直後かその直前に、アクイノか

ら9キロ離れたロッカセッカ城で、ロレートとベルカストロの領主であるアクイノ伯ランドルフ(1185年生まれ)と、ナポリの貴族カラッチョリ家出身のテ

オドラ伯爵夫人

ナポリの貴族カーッチョーリ家(1183年~1255年)のテアーテ伯爵夫人との間に生まれた。5歳のとき、父親の兄弟であるシニバルドが修道院長を務め

ていたモンテカッシーノのベネディクト会修道院に修道士見習として送られた。トマス一家は、一家の末っ子を聖職に就かせるという伝統に従った。トマスが叔

父の後を継ぐことは、家族にとって望ましいことだった。1239年から1244年まで、彼はナポリ大学の総合学部で学んだ。1244年、親族の反対を押し

切って、1215年に設立された托鉢修道会であるドミニコ会に入会した。トマスを両親の影響から遠ざけるため、修道会は彼をまずローマに、そしてボロー

ニャに送った。しかし、その道中、母親の指示を受けた兄弟たちに襲われ、モンテ・サン・ジョヴァンニ・カンパーノ城に短期間監禁された後、ロッカセッカに

移送された。1244年5月から1245年秋まで、彼は家族によって監禁された。しかし、トマスはドミニコ会に残る決意を固めたため、家族は彼の意志を尊

重し、ナポリのドミニコ会修道院に戻ることを許した。 1245年から1248年まで、パリ大学でアルベルトゥス・マグヌスに師事し、その後、アルベルトゥスを追ってケルンへ。1248年から1252年まで、 ケルンでアルベルトゥスの弟子として学び、助手を務めた。1252年から再びパリに戻り、1252年から1256年まで、ペトルス・ロンバルドゥスの『セ ンテンス』に関する最初の講義を行った。1256年から1259年まで、パリで神学修士として教鞭をとった。1259年にイタリアに戻り、最初はナポリで 教鞭を執った(ただし、これは定かではない)後、1261年から1265年までオルヴィエートのドミニコ会修道院の修道院長を務めた。1265年から 1268年までローマで修士を務め、そこで『神学大全』の執筆を開始した。1268年から1272年まで、彼は2度目のパリでの修士として教鞭をとった。 この間に、彼は『神学大全』の大部分や、アリストテレスの注釈のほとんどなど、数多くの著作を著した。1272年の春、彼はパリを去った。1272年半ば から1273年末まで、彼はナポリで修士として教鞭をとった。 彼の膨大な著作の量から判断すると、彼の首席秘書官の証言を信じるのが妥当でしょう。それによると、トマスは3人または4人の秘書官に同時に口述していた そうです。マルティン・ルターが『食卓の談話』で伝えている逸話によると、トマスは並外れた肥満体でした。彼が食卓に座れるように、テーブルの天板に穴が 開けられていたそうです。[2][3] トマスは、リヨン第二公会議に向かう旅の途中、1274年3月7日にフォッサノーヴァ修道院で亡くなった。ダンテは、彼の『神曲』の「煉獄篇」(XX、 69)の中で、アンジューのカルロ1世がトマスの死に関与していたことをほのめかしている。これは、トマスがカール1世、あるいはその指示により毒殺され たという、現在では否定されている[4] 噂に基づくものです。[5] ヴィラーニ(IX 218)は、トマスが王の医師によって毒入り菓子で殺害されたという噂(si dice:「人々は言う」)を伝えています。この説によれば、医師は王の命で行動したのではなく、カールに反抗していたアクイノ伯爵家のメンバーが枢機卿 に昇進することを恐れて、王に恩を売ろうとしたのだ。さまざまなバージョンがあり、その多くはカルロの責任を指摘しているが、この毒殺の噂は、ダンテの死 後に書かれた初期のラテン語および民衆語によるダンテの注釈書でも流布していた。トマスの元弟子で告解司祭だったトローメオ・ダ・ルッカは、彼の『教会 史』[6] で、カンパニア到着時の旅中の重病についてのみ言及しているが、不自然な死因については一切触れていない。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_von_Aquin |

★

| トマス・アクィナス(羅: Thomas Aquinas、1225年頃 - 1274年3月7日)は、中世ヨーロッパ、イタリアの神学者、哲学者。シチリア王国出身。ドミニコ会士。『神学大全』で知られるスコラ学の代表的神学者である。 カトリック教会と聖公会では聖人、カトリック教会の教会博士33人のうち1人。イタリア語ではトンマーゾ・ダクイーノ (Tommaso d'Aquino) とも表記される。 |

|

| 生涯 1225年ごろ、トマスは南イタリアの貴族の家に生まれた。母テオドラは神聖ローマ帝国のホーエンシュタウフェン家につらなる血筋であった。生まれたのは ランドルフ伯であった父親の居城、ナポリ王国アクイーノ近郊のロッカセッカ城であると考えられている。伯父のシニバルドはモンテ・カッシーノ修道院の院長 をしていたため、やがてトマスもそこで院長として伯父の後を継ぐことが期待されていた。修道院にはいって高位聖職者となることは貴族の子息たちにはありが ちなキャリアであった[7]。 こうして5歳にして修道院にあずけられたトマスはそこで学び、ナポリ大学を出ると両親の期待を裏切ってドミニコ会に入会した。ドミニコ会は当時、フランシ スコ会と共に中世初期の教会制度への挑戦ともいえる新機軸を打ち出した修道会であり、同時に新進気鋭の会として学会をリードする存在であった。家族はトマ スがドミニコ会に入るのを喜ばず、強制的にサン・ジョバンニ城の家族の元に連れ帰り、一年以上そこで軟禁されて翻意を促された。初期の伝記によれば、家族 は若い女性を送り込み、トマスを誘惑させたが、トマスはそれを追い払った[8]。 ついに家族も折れてドミニコ会に入会を許されるとトマスはケルンに学び、そこで生涯の師とあおいだアルベルトゥス・マグヌスと出会った。おそらく1244 年ごろのことである。1245年にはアルベルトゥスと共にパリ大学に赴き、3年同地ですごし、1248年に再び二人でケルンへ戻った。アルベルトゥスの思 考法・学問のスタイルはトマスに大きな影響を与え、トマスがアリストテレスの手法を神学に導入するきっかけとなった[9]。トマスは非常に観念的な価値観 を持つ人物であり、同時代の人と同じように聖なるものと悪なるものをはっきりと区別するものの見方をしていた。あるとき、自然科学に興味があったアルベル トゥスがトマスに自動機械なるものを示すと、トマスは悪魔的であるとしてこれを批判した。 1252年にドミニコ会から教授候補としての推薦を受けてパリに赴き、規定に則り講師として数年講義を行うことで学位(教授認可)を取得しようとしたが、 当時パリ大学の教授会は托鉢修道会に対して敵対的であり、学位取得は長引いた[10]。講師として教鞭を執りながら取得を待ったトマスは1256年は学位 を取得してパリ大学神学部教授となり[11]、1257年には正式に教授会に迎え入れられた[12]。1259年にはヴァランシエンヌでおこなわれたドミ ニコ会総会に代表として出席した[13]。 1259年にパリ大学を辞任したのちイタリアに戻り、1261年頃にはオルヴィエートのドミニコ会修道院で教鞭を執りつつ、教皇ウルバヌス4世の願いに よって聖書註解や神学研究を行った[14]。1265年にはドミニコ会の命により、ローマのサンタ・サビーナ聖堂で神学大学を設立した[15]。 1269年再びパリ大学神学部教授になり、シゲルスを中心とするラテンアヴェロエス派や、ジョン・ペッカムを中心とするアウグスティヌス派と論争を繰り広 げる[16]。同時代の人々の記録によるとトマスは非常に太った大柄な人物で、色黒であり頭ははげ気味であったという。しかし所作の端々に育ちのよさが伺 われ、非常に親しみやすい人柄であったらしい[17]。議論においても逆上したりすることなく常に冷静で、論争者たちもその人柄にほれこむほどであったよ うだ[18]。記憶力が卓抜で、いったん研究に没頭するとわれを忘れるほど集中していたという[19]。そしてひとたび彼が話し始めるとその論理のわかり やすさと正確さによって強い印象を与えていた。 1272年のフィレンツェの教会会議において、トマスは、ローマ管区内の任意の場所に神学大学を設立するように求められ、温暖な故郷ナポリを選び、著作に専念して思想を集大成に努めるようになった[20]。  トマスの遺骨を納めたジャコバン教会の祭壇 1274年の初頭、教皇は第2リヨン公会議への出席を要請した。トマスは健康状態が優れなかったが、これを快諾し、ナポリからリヨンへ向かった。しかし、 道中で健康状態を害し、ドミニコ会修道院で最期を迎えたいと願ったが、かなわずソンニーノに近いフォッサノヴァ(現在はプリヴェルノ市の一部)のシトー会 修道院で世を去った。1274年3月7日のことであった。シトー会士たちは遺体をドミニコ会側に渡すまいと、棺を修道院内に隠す、頭を切り離す、骨だけに するために遺体を煮込むなどの暴挙をあえて行ったともいわれているが、教皇の命令により1369年になってようやく遺骨がドミニコ会に引き渡された [21]。トマスの遺骨の納められた墓は、フランス・トゥールーズのジャコバン教会(英語版)に存在する[22]。 トマスは会う人すべてに強い印象を与えている。彼はパウロやアウグスティヌスと並び立つ人物といわれ、Doctor Angelicus(神の使いのような博士)と呼ばれた。1319年にトマスの列聖調査が始められ、1323年7月18日、アヴィニョンの教皇ヨハネス 22世によって列聖が宣言され、聖人にあげられている[23]。 1545年のトリエント公会議。議場に設けられた祭壇の上には二つの本だけが置かれていた。一つは聖書、そしてもう一つはトマス・アクィナスの『神学大全』であった[24]。 |

|

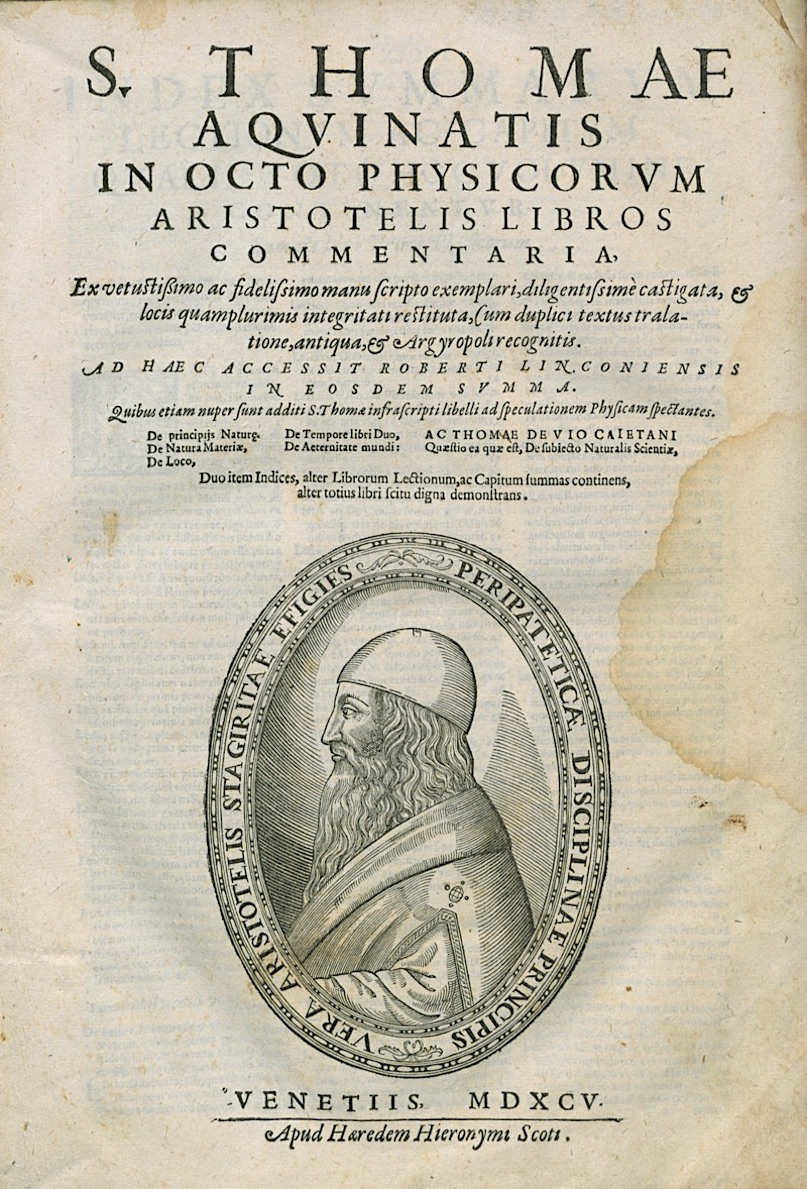

思想 Super Physicam Aristotelis, 1595 トマスの最大の業績は、キリスト教思想とアリストテレスを中心とした哲学を統合した総合的な体系を構築したことである。かつてはトマスは単なるアリストテレス主義者にすぎないという見方もあったが、最近の研究ではそのような見方は否定されている[25]。 トマスはアヴィケンナやアヴェロエス、アビケブロン、マイモニデスなどの多くのアラブやユダヤの哲学者たちの著作を読んで研究し、その著作においても度々 触れている[26]。そこから、トマスは単なる折衷家にすぎないとの見方も根強いものがあったが[27]、現在では、「存在」(エッセ)の形而上学がトマ ス的総合の核心であり、彼独自の思想である点に見解の一致があり、その存在をどのように解釈するかによって様々な立場に分かれるとされている[28]。 全体的にみれば、トマスは、アウグスティヌス以来のネオプラトニズムの影響を残しつつも、哲学における軸足をプラトンからアリストテレスへと移した上で、 神学と哲学の関係を整理し、神中心主義と人間中心主義という相対立する概念のほとんど不可能ともいえる統合を図ったといえる。 トマスの思想は、その死後もトマス主義として脈々と受け継がれ、近代の自然法論や国際法理論や立憲君主制にも多大な影響を与えただけでなく、19世紀末におきた新トマス主義に基づく復興を経て現代にも受け継がれている。 神学 トマスの生きた時代は、十字軍をきっかけに、アラブ世界との文物を問わない広汎な交流が始まったことにより、東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌスの異教活動 禁止のため、一度は途絶したギリシア哲学の伝統がアラブ世界から西欧に莫大な勢いで流入し、度重なる禁止令にもかかわらず、これをとどめることはできなく なっていた。また、同様に、商業がめざましい勢いで発展し、都市の繁栄による豊かさの中で、イスラム教徒であるとユダヤ教徒であるとキリスト教徒であると を問わず、大衆が堕落していくという風潮と、これに対する反感が渦巻いていた。 トマスは、このような時代背景の下、哲学者アリストテレスの註釈家と呼ばれていたアヴィケンナやアヴェロエスとは、キリスト教の真理を弁証する護教家とし て理論的に対決する必要に迫られていた[26]。また、トマスは、同様に、アビケブロンのみならず多くのユダヤ人思想家とも対決をしなければならなかった [注 1]。トマスは、アリストテレスの存在論を承継しつつも、その上でキリスト教神学と調和し難い部分については、新たな考えを付け加えて彼を乗り越えようと したのであり、哲学は「神学の婢」(ancilla theologiae)であった。 |

|

| アリストテレス自然哲学とキリスト教神学の調停 アリストテレス自然哲学による二元的宇宙像は、地上界の出来事には必然的に天上界が作用するという考え方の基本となった。この考え方には、「地上界のあら ゆる出来事は天上界の動きによって予め決まっている」という運命決定論と、逆に天上界の運行がわかれば未来を予測できるという占星術が含まれていた [29]。この「自然が自身の法則性にのっとって自律的に振る舞う」という古代ギリシャ自然哲学の世界観は神による奇蹟を認めるキリスト教とは相容れな かった。 キリスト教会は、400年の第1トレド教会会議で占星術の排斥を決議し、さらに561年の第1プラガ教会会議でも占星術を公式に否定した[30]。その 後、ヨーロッパでは、古代ギリシャ哲学の書物はイスラム圏に流出したもの以外は教会の書庫の奥に眠ることとなり、その内容は次第に忘れ去られていった。 ところが12世紀ルネサンスの過程で、イスラム圏からの流入によって、ヨーロッパの知識人たちはアリストテレス自然哲学を知ることになる。そしてアリスト テレスの自然哲学が大学で教育され西欧の知識階級に浸透してゆく過程で、二元的宇宙像とそれに基づく占星術は一般の人々を広く魅了して浸透していった。キ リスト教は、一方的な禁止や弾圧ではアリストテレス自然哲学を抑えきれなくなっていった。トマスはその危機に直面したキリスト教神学を救った。 問題は「アリストテレスの二元的宇宙像では天上界が地上界のどこまで影響を及ぼすのか」ということだった。トマスは、「物体としての天体は物体としての人 間の身体には作用するが、非物体としての人間精神や意志には直接作用することはない。」と解釈してキリスト教神学とアリストテレスの自然哲学を調停した。 彼の神学思想は、死後一時異端と判断されたが、1322年に復権してキリスト教世界で公式に認められ、14世紀中期に正統神学の地位を確立した[30]。 一方で、トマスのおかげで、アリストテレスなどによる古代ギリシャ自然哲学は公に研究できるようになった。これによるアリストテレス自然哲学などの研究は、17世紀のいわゆる「科学革命」へとつながっていった[31]。 |

|

| 哲学 →「宇宙論的証明」も参照 トマスは、その哲学において、アリストテレスの「形相-質料」(forma-materia)と「現実態-可能態」の区別を、存在者説明のために受け入れ る。アリストテレスによれば、存在者には、静態的に見れば「質料因」と「形相因」があり、存在者が何でできているかが「質料因」、その実体・本質が「形相 因」である。存在者を動態的に見たとき、潜在的には可能であるものが「可能態」であり、それが生成した様態が「現実態」である。「形相-質料」は主に質量 を持つ自然界の存在者に該当対象が限られるが、「現実態-可能態」は自然界を超越した、質量を持たないで形相のみの存在者にまで該当対象が及ぶ。すべての 存在者は可能態から現実態への生成流転の変化のうちにあるが、すべての存在者の究極の原因である「神」(不動の動者)は、質料をもたない純粋形相でもあっ た。 しかし、トマスにとっては、神が、万物の根源であるが、純粋形相ではあり得なかった。旧約聖書の『出エジプト記』第3章第14節で、神は「私は在りて在る ものである」との啓示をモーセに与えているからである。そこで、彼は、アリストテレスの存在観念に修正を加え、「本質不可欠存在」(essentia不可 欠のente)とした。本質論者のアヴィケンナによる影響があった。彼によれば、「存在」は「本質」を存在者とするため「現実態」であるが、「本質」はそ れだけでは現実に存在できないため「可能態」である。一方、「存在」はいかなるときにおいても「現実態」である。そして神は、自存する「存在そのもの」で あり、純粋現実態である。 人間は、理性によって神の存在を認識できる(いわゆる宇宙論的証明)。しかし、有限である人間は無限である神の本質を認識することはできず、理性には限界 がある。もっとも、人間は神から「恩寵の光」と「栄光の光」を与えられることによって知性は成長し神を認識できるようになるが、生きている間は恩寵の光の み与えられるので、人には信仰・愛・希望の導きが必要になる。人は死して初めて「栄光の光」を得て神の本質を完全に認識するものであり、真の幸福が得られ るのである。 |

|

| 法・政治論 トマスは、神の摂理が世界を支配しているという神学的な前提から、永久法の観念を導きだし、そこから理性的被造物である人間が永遠法を「分有」することに よって把握する自然法を導き出し、その上で、人間社会の秩序付けるために必要なものとして、人間の一時的な便宜のために制定される人定法と神から啓示に よって与えられた神定法という二つの観念を導きだした[32]。その詳細は以下のとおり。 永久法とは、この宇宙を支配する神の理念であり[33]、そのうち、理性的被造物たる人間が分有しているものが、自然法である[34]。そして、自然法の うち、人間が何らかの効用のために特殊的に規定するものが人定法であり[35]、人間がより強く永久法に与れるように、神から補助的に与えられたものが神 定法である[36]。すなわち、人間の能力には限界があるために、人々は永久法から与った自然法にもとづいて適切に人定法を制定するということができず、 また、様々な意見の対立が生じるので、それを補うために神から与えられたものが、神定法である。ここで、神定法として念頭に置かれているのは、旧約聖書と 新約聖書において命じられている事柄であり、前者は旧法(lex vetus)、後者は新法(lex nova)と呼ばれる[37]。永久法は、神のうちにある最高の理念であり[38]、あらゆる法 の源泉である[39]。このような永久法の一部である自然法は、あらゆる人定法の源泉であり、その妥当性の基準となるとして、トマスは、永久法・自然法・ 人定法の階層構造を認めたのである[40]。 |

|

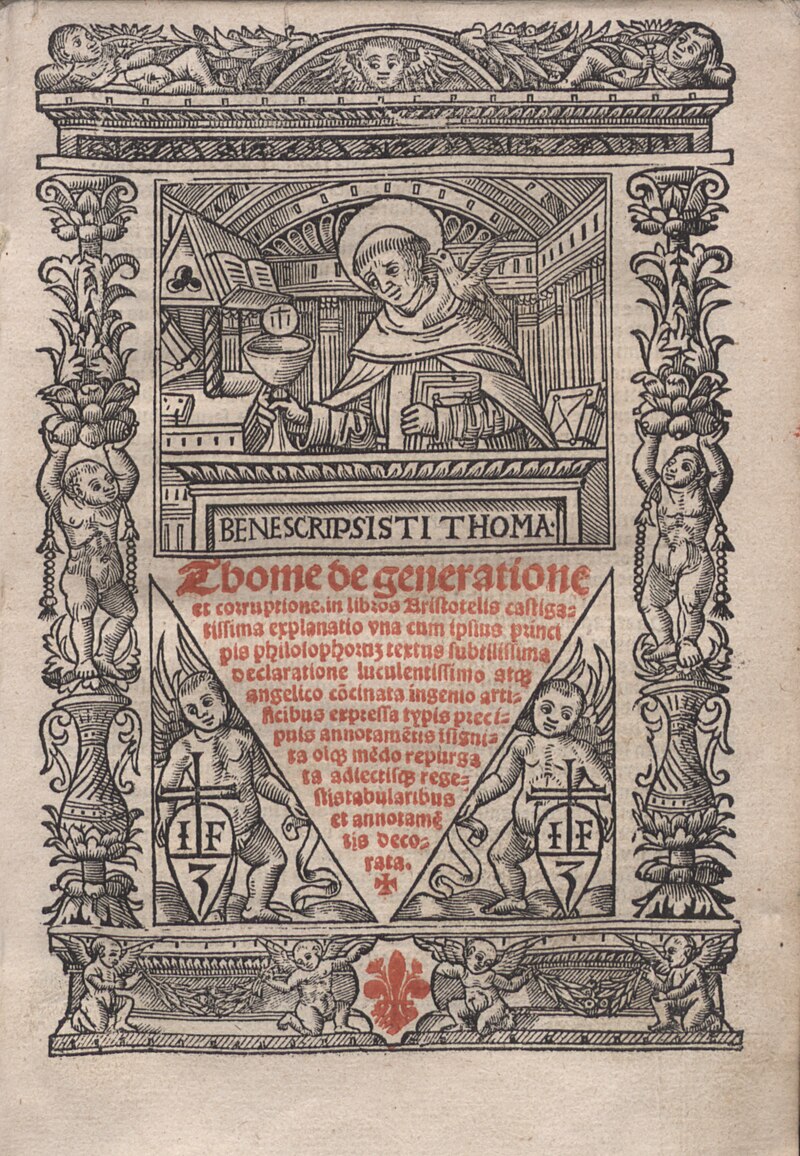

著作 Super libros de generatione et corruptione 分類と解説 トマスの著作は、大きく以下の5種類に分類できる[41]。 神学に関する総合的・体系的著作 討論 聖書注解 アリストテレス及びその他の権威ある著作の注解 その他の小著作。 第一のカテゴリーに分類されるものには、『命題論集注解』及び『対異教徒大全』のほか、もっとも有名な『神学大全』が含まれる。 第二のカテゴリーには、様々な題のついた「定期討論集」(正規の授業で行なわれた討論を集めたもの)と「任意討論集」(復活祭と誕生祭の前の週に行なわれた討論を集めたもの)がある。 定期討論集は以下のとおり 『悪について』 『神の能力について』 『真理について』 『徳一般について』 『霊魂について』 『霊的被造物について』 第三のカテゴリーは、旧約聖書や新約聖書の注解である。 旧約聖書の注解は以下のとおりである。 『ヨブ記注解』 『詩篇注解』 『イザヤ書注解』 『エレミヤ書注解』 『エレミヤ悲歌注解』 新約聖書の注解は以下のとおり 『マタイ福音書注解』 『ヨハネ福音書注解』 『カテナアウレア』(1475年)。これは四福音書への注解である。この福音書注解はどちらかというと教父たちの注解を引用して集成したものといえる。 第四のカテゴリーは、アリストテレスやその他の権威ある人の注解である。 アリストテレスの著作への注解は以下のとおり 『感覚と感覚されるものについての注解』 『記憶と想起についての注解』 『形而上学注解』 『自然学注解』 『生成消滅論注解』 『天体宇宙論注解』 『分析論後書注解』 『命題論注解』 『倫理学注解』 『政治学注解』 アリストテレス以外の権威ある者の著作への注解は以下のとおり 『原因論注解』 『ディオニシウス注解』 『ボエティウス・デ・ヘブドマディブス注解』 『ボエティウス三位一体論注解』 第五のカテゴリーには、『世界の永遠性についてーつぶやく者に対して』など論争的著作や『存在するものと本質について』など特定の主題についての論文が含まれる。 トマスは著作を自ら筆記せず、口述したものを弟子たちに書き取らせた。トマスは悪筆で有名で、初期の伝記作家によればトマスは複数の筆記者にそれぞれに異 なった事柄を話し、あたかも「神からの真理の巨大な奔流が彼のうちに流れこんでいるかのようだった」という。このような伝説的な逸話は別としても、近代の 研究者も写本の研究から、トマスが覚書を手にして読み上げながら、自分が読み上げた文章を必要に応じて修正し、他の著作を引用するときはその書物を取り出 して読んでいたのであろうと推測している[42]。 その著作において、トマスはドゥンス・スコトゥスらと違い、読者にも自らの思想の軌跡を懇切丁寧に追体験させるような表現をせず、権威を持って教えるとい う形にしている。これは彼が啓示を受けて著作したというスタンスに立っているためであり、そのためトマスの著作は現代のわれわれの視点からはやや物足りな いという感を与えるものになっている。 |

|

| 著作(主な邦訳) 『神學大全』 高田三郎・山田晶・稲垣良典ほか訳、創文社、1960–2012(全45巻・全39冊)[注 2]。講談社:オンデマンド版[43]、および電子書籍、2022。 『トマス・アクィナス 神学大全 Ⅰ・Ⅱ』 山田晶訳、川添信介補訳・解説(中央公論新社〈中公クラシックス〉、2014)- ※別訳版[44](第一部26章目まで) 『精選 神学大全』 稲垣良典編訳[45]、山本芳久編訳・解説(岩波文庫 全4巻、2023.7 - ) 『世界大思想全集 トマス・アクィナス 神学大全』服部英次郎編訳、河出書房新社、1965[46] 神学大全以外 『中世思想原典集成 14 トマス・アクィナス』、上智大学中世思想研究所編(山本耕平編訳・監修)、平凡社、1993 『兄弟ヨハネスへの学習法に関する訓戒の手紙』、『形而上学注解』[47]、『使徒信条講話』、『種々の敬虔な祈り』、『聖書の勧め』、『聖書の勧めとその区分』、『存在者と本質について』 『知性の単一性について―アヴェロエス主義者たちに対する論駁』、『ボエティウス 三位一体論注解』、『ボエティウス・デ・ヘプドマディプス注解』、『命題論注解』、『離存的実体について(天使論)』(全12編:初訳もしくは新訳) 『トマス・アクィナス 真理論 (上・下)』、中世思想原典集成(第Ⅱ期 第1・2巻) 上智大学中世思想研究所 編・監修(山本耕平編訳)、平凡社、2018 『トマス・アクィナス 神秘と学知-ボエティウス「三位一体論」に寄せて 翻訳と研究』 長倉久子訳著、創文社、1996 『君主の統治について 謹んでキプロス王に捧げる』 柴田平三郎訳、慶應義塾大学出版会、2005/岩波文庫、2009 『在るものと本質について』 稲垣良典訳註、知泉書館、2012 『トマス・アクィナス「ヨブ記註解」』 保井亮人訳、知泉書館、2016 『神学提要』 山口隆介訳、知泉書館「知泉学術叢書」、2018 『『ガラテア書』註解』 磯部昭子訳、知泉書館「知泉学術叢書」、2021 『カテナ・アウレア マタイ福音書註解 (上・下)』 保井亮人訳、知泉書館「知泉学術叢書」、2023 |

|

| 関連文献 山田晶 『トマス・アクィナスの〈エッセ〉研究』 創文社、1978 山田晶 『トマス・アクィナスの〈レス〉研究-中世哲学研究第四』 創文社、1986 渡部菊郎 『トマス・アクィナスにおける真理論』 創文社、1997 水田英実 『トマス・アクィナスの知性論』 創文社、1998 稲垣良典 『トマス・アクィナス哲学の研究』 創文社、2007 長倉久子 『トマス・アクィナスのエッセ研究』 知泉書館、2009 稲垣良典 『トマス・アクィナス 『神学大全』』 講談社選書メチエ、2009/講談社学術文庫、2019。入門書 山本芳久 『トマス・アクィナス 理性と神秘』 岩波新書、2017。入門書 山本芳久 『世界は善に満ちている トマス・アクィナス哲学講義』 新潮選書、2021。対話編での「神学大全」感情論の解説 G・K・チェスタトン『聖トマス・アクィナス』 生地竹郎訳、ちくま学芸文庫(山本芳久解説)、2023/元版「著作集6」春秋社、1976。入門書の古典 エティエンヌ・ジルソン『キリスト教哲学入門 聖トマス・アクィナスをめぐって』 山内志朗監訳・松本鉄平訳、慶應義塾大学出版会、2014 クラウス・リーゼンフーバー『存在と思惟 中世哲学論集』 山本芳久編・解説、村井則夫・矢玉俊彦訳、講談社学術文庫、2024。トマス論集 アンソニー・ケニー『トマス・アクィナス』 高柳俊一・藤野正克訳、教文館「コンパクト評伝シリーズ」、1996 アンソニー・ケニー『トマス・アクィナスの心の哲学』 川添信介訳、勁草書房、1997 J・P・トレル『トマス・アクィナス 人と著作』 保井亮人訳、知泉書館「知泉学術叢書」、2018 J・P・トレル『トマス・アクィナス 霊性の教師』 保井亮人訳、知泉書館「知泉学術叢書」、2019 F・X・ピュタラ『トマス・アクィナスの自己認識論』 保井亮人訳、知泉書館「知泉学術叢書」、2021 |

|

| 参考文献 稲垣良典『トマス・アクィナス』講談社学術文庫、1999年。ISBN 4061593773。 稲垣良典『トマス=アクィナス 新装版』清水書院〈人と思想 114〉、2016年。ISBN 978-4-389-42114-4。OCLC 953768749。 フェルナンド=ファン・ステンベルゲン 『トマス哲学入門』 稲垣良典・山内清海訳、白水社〈文庫クセジュ〉、1990年、新装版2004年、ISBN 4560057044。 高坂直之『トマス・アクィナスの自然法研究―その構造と憲法への展開』創文社、1971年。 Massey, Gerald J. (1995). “Rhetoric and Rationality in William Harvey's De Mortu Cordis”. In Henry Krips; J. E. McGuire; Trevor Melia. Science, Reason, and Rhetoric. University of Pittsburgh. ISBN 978-0-8229-7041-5 Jonathan A. C. Brown(英語版) (2014). Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy. Oneworld Publications. p. 12. ISBN 978-1-78074-420-9. "Thomas Aquinas admitted relying heavily on Averroes to understand Aristotle." |

|

| 正戦論 君主の鑑 三位一体 ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス |

|

| https://x.gd/Bej3c |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099