Paretian optimum

Paretian optimum

パレート最適とは、ジレンマを抱えている状態を克服し、その結果がもっとも社会全体にとって望ましい結果を出した状態のことをいう。つまり、最 適な改善にいたるプロセスの帰結を「パレート最適」と呼ぶ。

どのようなシステムでも最初は、あることを改善させるために、他を犠牲にする状態がある、このような状態を「パレート効率的(Pareto efficient)」という。あることを改善させるために、他を犠牲にする状態を軽減している状態のことを「パレート改善(Pareto improvement)」という。この改善の状態をマックスまで大きくすることを「パレート最適(Paretian optimum)」という。

パレート効率的とは,ある状況を改善させるためには、他の状況を悪化させないとならない状態をい

う(=トレードオフ関係)。つまり「ある集団が、1つの社会状態(資源配分)を選択するとき、集団内の誰かの効用(満足度)を犠牲にしなければ他の誰かの

効用を高めることができ ない状態を、「パレート効率的(Pareto

efficient)」であると表現する。また、誰

の効用も犠牲にすることなく、少なくとも一人の効用を高めることができるとき、新しい社会状態は前の社

会状態をパレート改善(Pareto

improvement)するという。......(つまり)パレート効率的な社会状態とは、どのような社会状態によっても、それ以上の

パレート改善がで

きない社会状態のことである(これがつまり「パレート最適

(Paretian optimum)」)。- パレート効率性.

パ

レート最適=「資源配分する際、誰かの効用(満足)を犠牲にしなければ、他の誰かの効用を高めることができない状態」とは、《資源が最大限利用されている

状態》であるので、これもまた(最適)均衡状態であ る。

"Pareto efficiency or Pareto optimality is a situation where no individual or preference criterion can be better off without making at least one individual or preference criterion worse off or without any loss thereof. "

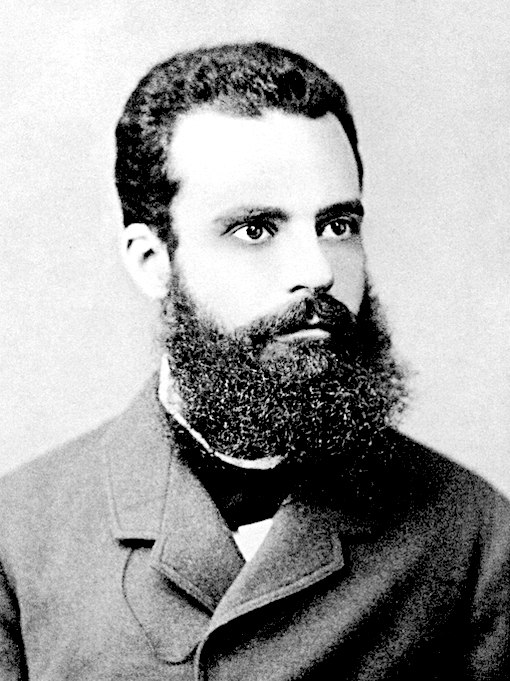

中学生にパレート最適を教える例→「テスト前夜にAの科目だけを勉強したらBの科目ではよい点を期待できないでしょう?これがその例」。そし て、その解説は 「使える時間が有限である。そのため資源=試験までの時間が最大限利用されている状態である」と説明することができる。あるいは食べ物では、高級品はそれ なりに美味しいが、安くてうまいものがある。また同じ値段でもうまいものからまずいものまで広がっている。美味しいものを たべるためには、ある程度のお金をかけなければならないが、その価格帯でもっとも美味しいものは、お金が最大限利用されているものである。つまり「その価 格帯でもっとも美味しいもの」はパレート最適である。

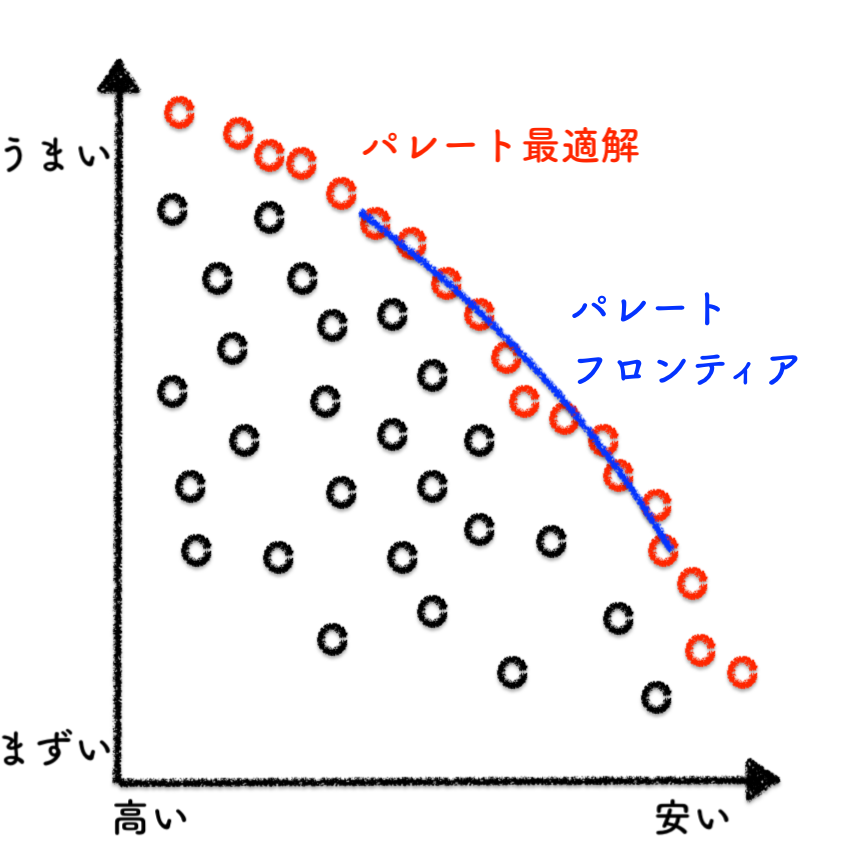

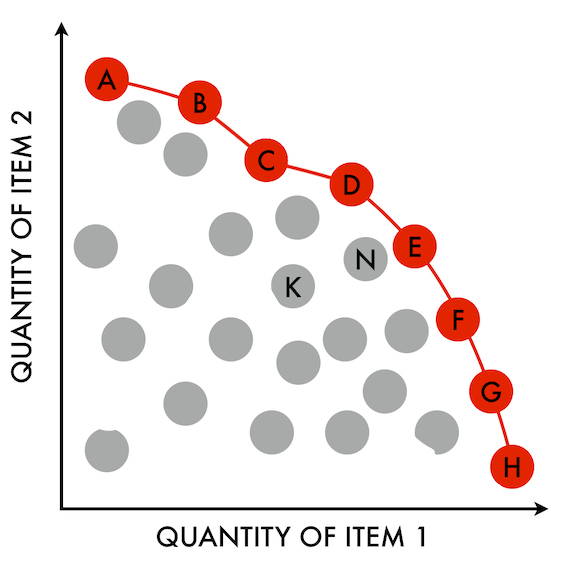

| A production-possibility frontier. The red line is an example of a Pareto-efficient frontier, where the frontier and the area left and below it are a continuous set of choices. The red points on the frontier are examples of Pareto-optimal choices of production. Points off the frontier, such as N and K, are not Pareto-efficient, since there exist points on the frontier which Pareto-dominate them. | 生産可能性フロンティア。赤い線はパレート効率的なフロンティアの一例

であり、フロンティアとその左下にある領域は連続的な選択肢の集合である。フロンティア上の赤い点は、パレート最適生産の例を示す。フロンティア外にある

点、例えばNやKはパレート効率的ではない。なぜなら、それらをパレート支配するフロンティア上の点が存在するからだ。 |

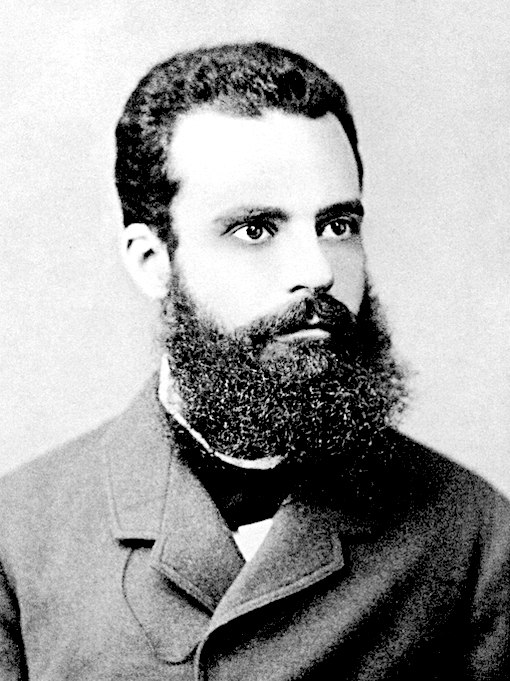

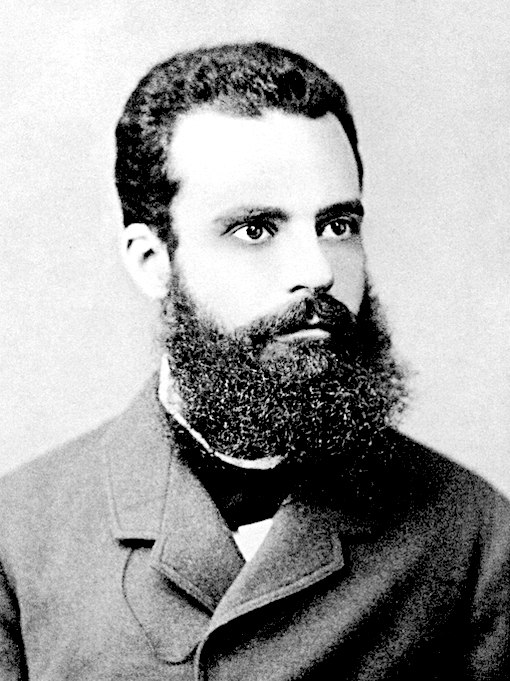

| "Vilfredo Federico Damaso Pareto[3] (born Wilfried Fritz Pareto; 15 July 1848 – 19 August 1923) was an Italian civil engineer, sociologist, economist, political scientist, and philosopher. He made several important contributions to economics, particularly in the study of income distribution and in the analysis of individuals' choices. He was also responsible for popularising the use of the term "elite" in social analysis. He introduced the concept of Pareto efficiency and helped develop the field of microeconomics. He was also the first to discover that income follows a Pareto distribution, which is a power law probability distribution. The Pareto principle was named after him, and it was built on observations of his such as that 80% of the wealth in Italy belonged to about 20% of the population." | ヴィルフレド・フェデリコ・ダマソ・パレート[3](本名ウィルフリー

ト・フリッツ・パレート、1848年7月15日 -

1923年8月19日)は、イタリアの土木技師、社会学者、経済学者、政治学者、哲学者である。経済学、特に所得分配の研究と個人の選択の分析において、

いくつかの重要な貢献をした。また、社会分析における「エリート」という用語の普及にも貢献した。パレート効率の概念を導入し、ミクロ経済学の発展に寄与

した。さらに、所得がパレート分布(べき乗則確率分布)に従うことを初めて発見した人物でもある。パレートの法則は彼の名前に因んで名付けられ、イタリア

の富の80%が人口の約20%に集中しているといった彼の観察に基づいて構築された。 |

|

Pareto efficiency "Pareto efficiency or Pareto optimality is a situation where no individual or preference criterion can be better off without making at least one individual or preference criterion worse off or without any loss thereof. The concept is named after Vilfredo Pareto (1848–1923), Italian civil engineer and economist, who used the concept in his studies of economic efficiency and income distribution. The following three concepts are closely related: The Pareto frontier is the set of all Pareto efficient allocations, conventionally shown graphically. It also is variously known as the Pareto front or Pareto set.[1] Pareto originally used the word "optimal" for the concept, but as it describes a situation where a limited number of people will be made better off under finite resources, and it does not take equality or social well-being into account, it is in effect a definition of and better captured by "efficiency".[2] In addition to the context of efficiency in allocation, the concept of Pareto efficiency also arises in the context of efficiency in production vs. x-inefficiency: a set of outputs of goods is Pareto efficient if there is no feasible re-allocation of productive inputs such that output of one product increases while the outputs of all other goods either increase or remain the same.[3]:459 Besides economics, the notion of Pareto efficiency has been applied to the selection of alternatives in engineering and biology. Each option is first assessed, under multiple criteria, and then a subset of options is ostensibly identified with the property that no other option can categorically outperform the specified option. It is a statement of impossibility of improving one variable without harming other variables in the subject of multi-objective optimization (also termed Pareto optimization)." -Pareto efficiency. |

パレート効率 「パレート効率あるいはパレート最適とは、少なくとも一人の個人または選好基準を悪化させず、あるいは損失を生じさせることなく、いかなる個人または選好 基準もより良くすることは不可能な状態を指す。この概念は、経済効率と所得分配の研究においてこの概念を用いたイタリアの土木技師兼経済学者、ヴィルフ レード・パレート(1848–1923)に因んで名付けられた。以下の三つの概念は密接に関連している: # 初期状況において、パレート改善とは、一部の主体が利益を得て、いかなる主体も損失を被らない新たな状況である。 # パレート改善が可能な状況は、パレート支配状態と呼ばれる。 # ある主体の満足度を向上させる変更が、他の主体の損失を伴わずに不可能である場合、あるいはさらなるパレート改善の余地がない場合、その状況はパレート最適またはパレート効率的と呼ばれる。 パレートフロンティアとは、パレート効率的な配分の集合であり、通常は図示される。パレートフロントやパレート集合とも呼ばれる。[1] パレートは当初この概念に「最適」という言葉を用いたが、有限資源下で限られた人民のみがより良くなる状況を記述するものであり、平等や社会的福祉を考慮しないため、実質的には「効率性」の定義であり、そちらでより適切に捉えられる。[2] 配分の効率性という文脈に加え、パレート効率性の概念は生産効率とX非効率性の文脈でも現れる。財の出力集合がパレート効率的であるとは、ある製品の出力 を増加させつつ、他の全ての財の出力が増加もしくは不変となるような生産投入の再配分が実現不可能であることを意味する。[3]:459 経済学以外にも、パレート効率性の概念は工学や生物学における選択肢の選定に応用されている。まず各選択肢を複数の基準で評価し、次に特定の選択肢を絶対 的に上回る選択肢が存在しないという性質を持つ選択肢のサブセットを明らかにする。これは多目的最適化(パレート最適化とも呼ばれる)の分野において、あ る変数を改善すると他の変数が損なわれるという不可能性の表明である。」 -パレート効率 |

| Pareto efficiency. |

「囚人のジレンマ(しゅうじんのジレンマ、英: prisoners'

dilemma)とは、ゲーム理論におけるゲームの1つ。お互い協力する方が協力しないよりもよい結果になることが分かっていても、協力しない者が利益を

得る状況では互いに協力しなくなる、というジレンマである[1]。各個人が合理的に選択した結果(ナッシュ均衡)が社会全体にとって望ましい結果(パレー

ト最適)にならないので、社会的ジレンマとも呼ばれる[2]。」

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099

++

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099