大アジア主義

Pan-Asianism

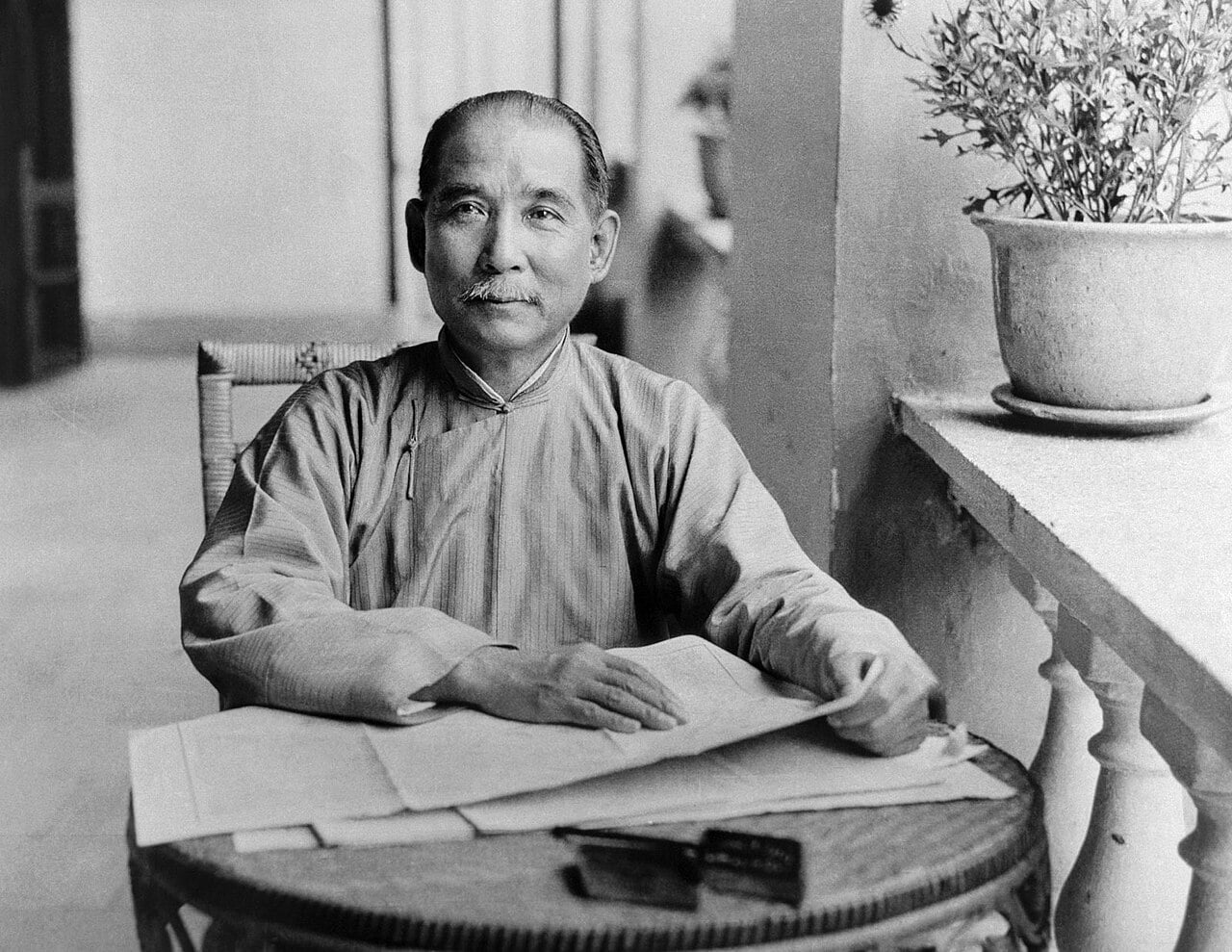

1924年の孫文

☆大アジア主義(Pan-Asianism)とは、「欧米列強のアジア侵略に抵抗するた

め,アジア諸民族は日本を盟主として団結すべきであるという考え方。明治初期以来,種々の視角から展開された。植木枝盛は自由平等の原理に基づきアジア諸

民族がまったく平等な立場で連帯すべきことを説き,樽井藤吉や大井憲太郎は,アジア諸国が欧米列強に対抗するため連合する必要があり,日本はアジア諸国の

民主化を援助すべき使命があると説いた。明治 20年代になると,大アジア主義は明治政府の大陸侵略政策を隠蔽する役割をもつようになった。

1901年に設立された黒龍会の綱領にもみられるように,その後の大アジア主義は天皇主義とともに,多くの右翼団体の主要なスローガンとされ,これに基づ

いて満蒙獲得を企図する政府,軍部の政策が推進された。日本人の大アジア主義的発想は,第2次世界大戦前,戦中の「大東亜共栄圏」構想を支えた。」ブリタニカ国際大百科事典)

| 大アジア主義 (だいアジアしゅぎ) |

|

| 欧米列強のアジア侵略に対して,アジアの団結を図ろうとする主張。アジ

ア主義,パン・アジア主義などとほぼ同義に用いられている。明治の初期における民権論と国権論,欧化主義と国粋主義の対立は,日本の膨張主義が生み出した

ものであり,この風潮のなかから大アジア主義は生み出されてきたといえる。膨張主義は本多利明の《西域物語》,佐藤信淵の《混同秘策》などに見ることがで

き,ペリー来航以降には橋本左内や吉田松陰をはじめとして多数現れてきた。のちに出版される菅沼貞風の《新日本図南の夢》,東海散士の《佳人之奇遇》,矢

野竜渓の《浮城物語》などは対外発展,海外雄飛ものであった。 |

|

| 植木枝盛は自由民権の立場から,アジア諸民族の自由平等を守るべく,欧

米に対する抵抗を正当化し,連帯の必要を説き,世界政府論を掲げた。大井憲太郎は,朝鮮の改革と日本の対外進出を関連させつつ,アジア諸国の〈愛国の心〉

と〈自治の精神〉の誘起を図ろうとした。また樽井藤吉は,白人の侵略に共同防衛するには,〈各邦の自主自治の政をして,均平に帰せしむ〉日韓の合邦が必要

だとした。そして,樽井の創見を継承したのは内田良平である。内田は李容九と結んで樽井の説く対等関係としての日韓合邦に尽力した。しかし,その結果は総

督政治であり,東亜連邦組織の基礎たりうるものではなかった。岡倉天心は,汚辱に満ちたアジアが本性に立ち戻る姿を〈アジアは一つ〉と言い表し,美の破壊

者としての西欧的なものを排斥すべきものとした。宮崎滔天は,終始一貫した同情と犠牲的精神をもって中国の革命に尽力した。 |

|

| しかし,このようにさまざまな側面をもっていた大アジア主義も,自由民

権の衰退,国家機構の整備,清やロシアに対する軍備拡張の過程でしだいにアジアへの侵略へと収斂(しゆうれん)されていった。〈黒竜会綱領〉には〈天皇主

義〉〈軍人勅諭の精神〉〈海外への発展〉が掲げられ,また,北一輝は平民社に失望して,中国同盟会や黒竜会に接近した。そしてこれ以降の大アジア主義は,

天皇主義とともに,多くの右翼団体に担われ,のちには東亜新秩序,大東亜共栄圏の思想へと結びついていくことになる。これに対して,中国の革命勢力からの

批判も出てきた。1919年の李大釗(りたいしよう)の論文〈大亜細亜主義与新亜細亜主義〉や,24年の孫文の神戸での〈大アジア主義〉と題する講演中の

〈日本は世界文化に対して西方の覇道の番犬となるか,はたまた,東方王道の干城となると欲するか〉の一言などがそれである。 |

|

| 執筆者:橋川 文三, 平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 ※コメント 家族主義という術語は、丸山真男(1964)が、 「日本ファシズム」の特徴をあげる際に、農本主義ならびに大アジア主義とならんで三大特徴のひとつとして指摘したものである。丸山のファシズム論は「反革 命」の変奏であると考えてよい。それに対して橋川文三(1964)は、戦前日本の政治体制を超国家主義と呼び、丸山の日本(型)ファシズムとは距離をとり 批判した。橋川の視座は、反動=反革命ではなく、超国家主義という規定そのものがラディカルな側面をもつ。 |

|

| アジア主

義 (アジアしゅぎ) |

|

| 敗戦までの近代日本に一貫して見られる対外態度の一傾向。さまざまな政

治的立場と結びつき,かつ日本の国際的地位の変化につれてたえず具体的内容が変化しているので,きわめて複雑でとらえがたい。しかし,中国などアジア諸国

と連帯して西洋列強の圧力に対抗し,その抑圧からアジアを解放しようといった主張を掲げつつ,意識的または無意識的に,列強のアジア侵出に先制して,もし

くはそれにとって代わって,日本をアジアに侵出させる役割を果たした点に,最大の特徴がある。敗戦以前には一般に〈大亜細亜主義〉と称されたが,おそらく

これは大正半ば以後のことであろう。明治には当初から〈興亜〉といった主張があり,この立場をみずから〈亜細亜旨義〉と称した例(雑誌《亜細亜》1892

年2月)がないわけではないが,アジア主義ないし類似の言葉が流通していた形跡はない。 |

|

| アジア主義と膨張主義 アジア主義は圧倒的に優勢な欧米列強がアジアに侵出してくる状況のもとで,発生・展開する。開国前後のそれは漠然たる動向にすぎなかったが,弱小の日本の 独立を防衛するために,中国や朝鮮と文字どおりの意味で連帯しようとしたものとみてよかろう。しかし,その後の変遷は,大筋としてみると,膨張主義と結び つくことによって,その主張と実際とが完全に乖離・対立するようになる過程にほかならない。この膨張主義はアジア主義と同時に,同じ課題をめぐって発生し たもので,独立を守るには対外的膨張を図り,日本を列強化する以外にないとする傾向である。近代日本では開国の事情およびその置かれた国際的環境からし て,国際社会は弱肉強食であり,日本のような小国は独立できないという見方,やや角度を変えていうと,世界はやがて列強とその植民地とに両極化するという 国際像が深く浸透するため,終始この傾向が優勢を占める。日本が独立も不安定ななかで大陸侵出にのり出すのも,その戦争がたえず冒険的性格を強く帯びるの も,このためである。この立場では,地理的近さやそこへ列強が浸透してくることへの危惧のために,当初から朝鮮や中国は侵出の対象(正確には,日清戦争ま での中国は朝鮮をめぐる競争の対象)である。したがって,アジア主義は発生的にはこれとは別個のものである。しかし,朝鮮や中国で近代化が進まず,欧米列 強による分割の危険が高いという事情のもとで,1880年代に入ると民権派や大陸浪人などによってさまざまな朝鮮・中国改革論が現れてくる。これらの改革 論は日本の指導という契機を含む以上,純粋に連帯の意識に発するものの場合でも,すでに膨張主義(日本の勢力浸透論)の要素をしのび込ませていたのであ る。 |

|

| 日清戦争による日本の大陸侵出をきっかけとして,皮肉にも列強とくにロ

シアの極東侵出が激化するが,戦後にはこれを阻止するためにアジア主義が強く出てくる。これは列強に対する日本の劣勢をアジアとの連帯によって克服しよう

としたものと考えられるが,ここでは列強の侵出に対する中国・朝鮮との連帯とは,日本の指導,いな日本の力による朝鮮・中国の防衛を意味しており,連帯と

侵略とが表裏の関係となっている(事実,日露戦争により日本は中国におけるロシアの権益の一部を当然のこととしてわが物とし,朝鮮を植民地化した)。こう

してアジア主義は膨張主義と結びつき,むしろ後者に吸収されていくが,この傾向は日露戦争後にはいっそう強まる。この時期になると,アジア主義は列強の新

たな侵出を阻止するだけにとどまらず,すでに侵出している列強の勢力をアジアから駆逐しようという主張を展開しはじめる。しかし,第1次大戦中に北一輝や

徳富蘇峰が説いた〈亜細亜(東亜)モンロー主義〉という言葉が端的に示すように,ここでは列強からの東亜解放の主張は,東亜における日本の覇権の要求で

あった。したがって,この前後より急速に高まる中国ナショナリズムの側が,アジア主義を中国侵略のイデオロギーと受け取ったのは,理由がないわけではな

い。満州事変は,世界が列強と植民地とに両極化するという国際像(第1次大戦までは事実の認識として一定の真実を含んでいたように思われる)に固執する日

本膨張主義が,中国の国民的統一の進行に脅威を感じ,それを機に単に既存の権益を維持するだけにとどまらず,一挙に権益を拡大することによって,日本の列

強としての地位を確保しようとした戦争である。アジア主義はこの戦争を擁護することによって,膨張主義に完全に従属し,アジア解放という主張の対立物と

なったことを明らかにした。その後,日華事変(日中戦争),〈大東亜戦争〉へと戦争が拡大するにつれて,アジア主義は国内にまんえんし,その立場から〈東

亜新秩序〉〈東亜共同体〉〈大東亜共栄圏〉といった観念が打ち出されるが,これらは日本のアジア侵略の事実を隠ぺいするか,現に行われているアジア支配の

方法をある程度合理化しようとするものにすぎなかった。 |

|

| アジア主義と協調主義 アジア主義と対比すべきものは欧米列強との協調主義である。両者は近代日本が列強と鋭く対立しつつも,巨大な力の格差からして,それに対する従属性を免れ えなかったという事情を条件として出現する。その場合,アジア主義が西洋の優越に反発し,アジア諸国との連帯によってそれに対抗しようとしたとすれば,協 調主義は西洋優越の現実に意識的に照応し,一部の列強と提携することによって,他の一部の列強に対立しよう,少なくとも列強全体を敵にまわすのを避けよう としたのである。両者はある面では鋭く対立するのであり,前者は後者を事大ないし軟弱外交と攻撃し,後者は前者を無謀と批判した。にもかかわらず,両者は 相互に補完し,ある場合には同一人物のうちに共存することによって,近代日本の対外的膨張を支えた。日露戦争の際には日清提携論と対英米協調主義が共働し たが,アジア主義が前面に出ているかに見える〈大東亜戦争〉も,ドイツ,イタリアとの同盟なくしてはありえなかったのである。この二つの傾向のうち,対列 強協調主義が経済界をも含めた支配層の中枢を主たる基盤としていたのに対して,アジア主義は政治的意味での中間層を主たる担い手としていたといってよかろ う。したがって,国家の対外政策という面では,満州事変以前には協調主義のほうが全面に出ているかのようである。しかし,政府の指導者は黄禍論に象徴され るような欧米の疑惑を避けるために,アジア主義的な主張を公言するのをはばかったけれども,多くの場合,彼らも内心にはアジア主義と共通な西洋優越への反 発をもっており,さまざまな仕方でアジア主義を利用したのである。 |

|

| 出典「ア

ジア主義」平凡社「改訂新版 世界大百科事典 |

|

| アジア主

義(ウィキペディア) |

|

| アジア主義(アジアしゅぎ)、または汎アジア主義(はんアジアしゅぎ、

英語:

Pan-Asianism)、大アジア主義(だいアジアしゅぎ)とは、日本と他のアジア諸邦の関係や、アジアの在り方についての思想ないし運動の総称であ

る。19世紀後半に活発となった欧米列強のアジア進出・植民地化に対抗する方策として展開された。 |

|

| 欧米列強の脅威の排除とアジアとの連帯を目指した主張で、明治中期まで

の日本ではもっぱら興亜会に代表される「興亜論」(こうあろん)の名称で呼ばれた。他方、旧・福岡藩士を中心として1881年につくられた玄洋社が著名で

ある。中でも頭山満は長きにわたりアジア主義の流れの中で大きな存在感を示した。アジア主義の内容は開国文明化(逆に反欧化)、協同、合邦、新秩序構築な

ど、論者の思想的立場によって異なり一義的な定義はなく、対象地域も東アジア・東南アジアにとどまらず、中東までに及ぶものがある。また、国際情勢の変化

に伴って主張内容が変化する。 |

|

| 政府では大久保利通と李鴻章の約束に始まる日本と清・朝鮮との対等提携

指向を指すものであったが、冊封体制下の朝鮮をめぐって江華島事件や壬午事変、甲申政変を経て起こった日清戦争で、アジア主義は主戦論と非戦論に分裂し、

政府や国内の新聞も清への対外硬が主流となり、日清戦争の勝利で清朝に対して領土割譲や賠償金を求めていく方向に向かった。対して民間においては、樽井藤

吉の『大東合邦論』のような日本と朝鮮の対等な合併(合邦)の思想があり、内田良平ら日本と朝鮮の対等な合邦を目指した李容九と結んで行動するなどの動き

があった。また、日清戦争に関しても荒尾精のように清朝に対する領土割譲要求に反対するものもいた。 |

|

| 三国干渉や義和団事件後ロシアが満洲への進出を強める状況下、ロシアを 踏破するなどロシア問題に強い関心を持ち、1901年に黒龍会を創設した内田良平が対露主戦論を唱えている。対露主戦派は、貴族院の有力政治家で東亜保全 の立場に立つアジア主義的な近衛篤麿を会長に国民同盟会、のちに対露同志会(内田や頭山も参加)を結成し、主戦論を牽引した。日露戦争下では玄洋社が関 わったとされる満洲義軍の活動があった。 | |

| 日露戦争以降のアジア主義では、ロシア帝国に勝利して得た東アジアにお

ける日本の優位を前提にアジアの革命勢力を支援する思想が強まる。辛亥革命に中国の革命時には多くの日本人が中国各地で支援活動した。日本政府や軍には中

国で共和制国家が成立することを嫌い派兵干渉の考えを持つ勢力もあったが、内田や犬養、杉山茂丸はそれを阻止すべく尽力し、西園寺内閣は結局派兵を行わな

かった[1]。後、中国人の対日感情を悪化させることとなる対華21カ条要求といった日本政府の行動に対しては宋教仁と深い関わりをもった北一輝やこの時

期の中野正剛などは批判的な立場を取っていた。犬養や内田も反対している[2]。他方、日英同盟下にあっても政府の外交方針に関係なく、アジア各地の独立

運動を支援するアジア主義者の行動はあり、たとえば頭山満らが日本政府の国外追放命令からインド独立運動家のラース・ビハーリー・ボースを匿い保護した一

件があげられる。また、大川周明のように南アジアから中東・イスラム地域に目を向ける動きもあり、大川が主導した東亜経済調査局の付属研究所など、当該地

域に向けた人材育成を行う機関もつくられた[3]。イスラームとの関わりでは満洲事変以後には大日本回教協会なども結成されている。 |

|

| やがて日中戦争を通じ、日本を盟主とした「東亜新秩序」(アジア・モン

ロー主義あるいは大アジア主義)、日中戦争初期の昭和研究会による「東亜協同体論」としての政策化、大政翼賛会の興亜総本部や大日本興亜同盟による統制、

そして「大東亜共栄圏」構想へとつながっていく。なお、日中戦争については和平交渉が試みられたが、アジア主義の系譜では萱野長知が和平工作を行ってい

る。戦中の1943年には「大東亜共同宣言」が出された。日本はいわゆる大東亜戦争には敗れるが、敗戦後も東南アジアに残った旧日本軍人の中には、現地の

独立闘争に参加・貢献した人々が存在した[4][5](残留日本兵)。 |

|

| 戦後においては、1990年に当時マレーシアの首相であったマハティー

ル・ビン・モハマドが打ち出した東アジア経済圏構想などは西洋諸国を加えないもので、アジア主義として語られることがある[6]。 |

|

| また、冷戦後の国際的な地域統合の流れの中で生まれたASEAN+3に

よる東アジア共同体構想や、本来の「日本・支那・朝鮮の対等提携」に近い日中韓首脳会談(大久保利通の玄孫である麻生太郎が主催した)で設立された三国協

力事務局なども、しばしば戦前・戦中のアジア主義(特に東亜協同体論)と関連付けて言及されることがある。 |

|

| 年譜 |

|

| 1873年 征韓論沸騰 1880年 興亜会設立 1881年 玄洋社設立 1885年 福澤諭吉が「脱亜論」を発表とされる(ただしこれには異説あり。)樽井藤吉が『大東合邦論』を執筆(1893年出版) 1891年 東邦協会設立 1893年 殖民協会設立 1894年 天佑侠結成 1895年 清朝にて強学会創立 1897年 東亜会設立 1898年 東亜会と同文会が合同し「東亜同文会」発足。亜細亜協会(興亜会の後身)も合流。 1900年 義和団事件(北清事変)、北京議定書締結。 1901年 黒龍会結成 1904年 満州義軍結成 1905年 東京で中国同盟会設立。東遊運動の開始。 1906年 南満州鉄道株式会社設立 1911年 辛亥革命 1915年 南洋協会設立。 1921年 台湾にて台湾文化協会創立 1922年 世界紅卍字会設立 1924年 孫文の大アジア主義講演 1938年 三木清が東亜協同体論を発表 1940年 近衛文麿内閣が基本国策要綱策定(大東亜の新秩序建設理念確立) 1943年 大東亜会議開催 |

|

| 伊東昭雄

編著『アジアと近代日本 反侵略の思想と運動』社会評論社〈思想の海へ「解放と変革」 第11巻〉、1990年2月。ISBN

978-4-7845-3111-0。 井上寿一『アジア主義を問いなおす』筑摩書房〈ちくま新書614〉、2006年8月7日。ISBN 4-480-06318-8。 栄沢幸二『「大東亜共栄圏」の思想』講談社〈講談社現代新書1279〉、1995年12月20日。ISBN 4-06-149279-9。 竹内好 編集・解説 編『アジア主義』筑摩書房〈現代日本思想大系 第9〉、1963年8月。 竹内好『日本とアジア』加藤祐三 解説、筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、1993年11月4日。ISBN 4-480-08104-6。 千坂恭二「日本的前衛とアジアの大衆――アジア主義の革命と戦争」『情況』第8巻第7号、情況出版、1997年9月、160-174頁。 中島岳志『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』白水社、2005年4月。ISBN 4-560-02778-1。 - 大佛次郎論壇賞・アジア・太平洋賞「大賞」受賞。 中島岳志『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』白水社〈白水Uブックス 1125[歴史]〉、2012年7月26日。ISBN 978-4-560-72125-4。 坂野潤治『近代日本とアジア 明治・思想の実像』苅部直 解説、筑摩書房〈ちくま学芸文庫 ハ32-2〉、2013年10月10日。ISBN 978-4-480-09576-3。 - 注記:『明治・思想の実像』(創文社、1977年刊)の改題、加筆訂正。 松本健一『雲に立つ 頭山満の「場所」』文藝春秋、1996年10月15日。ISBN 4-16-352050-3。 松本健一『竹内好「日本のアジア主義」精読』岩波書店〈岩波現代文庫〉、2000年6月16日。ISBN 4-00-600014-6。オリジナルの2015年8月21日時点におけるアーカイブ。 三輪公忠 著「アジア主義の歴史的考察」、平野健一郎 責任編集 編『日本文化の変容』講談社〈日本の社会文化史 総合講座 4〉、1973年。 武藤秀太郎「平野義太郎の大アジア主義論――中国華北農村慣行調査と家族観の変容」(PDF)『アジア研究』第49巻第4号、アジア政経学会、2003年 10月、44-59頁、ISSN 0044-9237。 山室信一『思想課題としてのアジア 基軸・連鎖・投企』岩波書店、2001年12月14日。ISBN 4-00-023349-1。オリジナルの2016年3月5日時点におけるアーカイブ。 読売新聞西部本社 編『頭山満と玄洋社 大アジア燃ゆるまなざし』海鳥社、2001年10月。ISBN 4-87415-365-8。 Huebner, Stefan, Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia, 1913-1974. Singapore: NUS Press, 2016. Saaler, Sven; Koschmann, eds. (2006), Pan-Asianism in Modern Japanese History: Colonialism, Regionalism and Borders (Asia's Transformations), Taylor and Francis (Routledge), ISBN 0-415-37216-X 『アジアにおける反西洋主義の政治学─汎イスラム、汎アジア思想における世界秩序観(The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-Islamic and Pan-Asian Thought)』ジェミル・アイドゥン(Cemil Aydin), Columbia University Press, 2007 『アジア主義は何を語るのか 記憶・権力・価値』 松浦正孝編著、ミネルヴァ書房、2013.2. 「日本の大アジア主義に対する西洋の反応―満州事変から天羽声明まで」廣部泉、明治大学人文科学研究所紀要75、p220、2014年3月 |

|

| アジア・アフリカ会議 アジアインフラ投資銀行 アジア開発銀行 アジア協力対話 アジア系民族 アジア太平洋経済協力 アジア排斥同盟 アジア・モンロー主義 ASEAN+3 興亜院 三国協力事務局 大東亜会議 脱亜論(脱亜入欧) 東亜協同体 八紘一宇 東アジア共同体 地域的な包括的経済連携協定 ボアオ・アジア・フォーラム |

|

| https://x.gd/EJWts |

☆ 孫文の「大アジア主義」講演会(大アジア主義講演)

大アジア主義講演(だいアジアしゅぎこうえん)とは、1924年(大正13年)11月28日、孫文が神戸で頭山満と会談した翌日に行った講演。神戸商業会議所など5団体を対象として、現在の兵庫県庁の場所にあった県立神戸高等女学校講堂において行われた。

当時は録音設備も無いため速記などによって記録されたためか大阪毎日新聞、神戸新聞、民国日報(上海)などによって多少の違いが有るようである。

講演は中国語で行われ、随行した戴季陶によって日本語に通訳された。

1924

年の孫文

| 大アジア主義 (1〜4) 著者 孫文演説/戴天仇氏通訳:神戸高女にて 権利 本資料の画像を転載(引用・展示・放映等)する際は、事前の申請が必要です This collections need you to make an application to reuse images URL https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100239985 翻刻 |

|

| (1) 文化の発祥地 諸君、本日諸君の最も熱誠なる歓迎に応じて自分は誠に感謝に堪えぬのであります、今日皆さんに申上げる所の問題は即ち大亜細亜主義であります。 惟うに我亜細亜というのは即ち世界文化の発祥地である、世界最初の文化は即ち亜細亜から発生したのであります(拍手)今日欧羅巴の一番古い文化の国であ る所の希臘の文化にしても、又羅馬の文化にしましても、夫等の文化は総て亜細亜の文化から伝えられたのであります、我亜細亜の文化というものは一番古い時 から数千年前から、政治の文化にしましても、道徳的文化にしても、又宗教的文化、工業的文化、総て世界のあらゆる文化というものは、悉く亜細亜の文化から 系統を引いて居るのであります、近来に至りまして…最近の数百年になりまして亜細亜の各民族が段々衰頽しまして、そして欧羅巴の各民族か段々強盛になりま した、その結果、彼等は支那に向って、—彼等の力を以て亜細亜に圧迫を加えました、そうして亜細亜における各民族的国家というものは段々彼等に圧迫され、 亡ぼされ、殆ど今から三四十年前までは亜細亜において一の独立したる国家というものはなくなったのであります、大勢茲に至って、即ち機運が非常に衰頽し、 亜細亜の運命が衰頽の極にあって、そしてこの機運がこの三十年前に至って愈々復興の機運になったのであります。 この三十年前において亜細亜の復興機運が発生したという事実はどういうことから認められるかというと、即ち三十年前において日本国が各国との間に存在し た所の不平等条約、平等ならざる条約の改正を得たという時から、亜細亜民族というものが始めて地位を得たのであります(拍手)この日本の条約改正によりま して、日本が独立したる民族的国家となりましたけれども、其外の亜細亜における各民族国家というものは、総て独立したる国家でなく、総て欧米各国の植民地 の境遇に居るのであります、我中国であっても、又印度波斯、亜剌比亜、その他のあらゆる亜細亜の民族で国家というは総てまだ植民地という境遇に居るのであ ります、そう考えるというと日本という独立したる民族的国家の建設せられた所以は、即ちお国の国民が努力して、この不平等なる条約の撤廃、廃止それから得 たのでありまして、その後段々亜細亜の各民族の国家に亘りまして、亜細亜の独立運動というものが、段々その機運が熟して来たのであります(拍手) 三十年前におきまして亜細亜の人間は、欧羅巴の学術の発達を見又欧米各国の殖産興業の発達を見、彼等の文化の隆盛を見、又武力の強盛を見ても、迚も我亜 細亜各民族が欧洲人種と同じような発達を致すということが出来ないという観念を持ったのです、これが即ち三十年前における亜細亜民族の考えである、処で日 本の条約改正によって亜細亜の民族は始めて欧羅巴の圧迫から遁れることが出来るという信念を持ったのであります、けれども尚之を全亜細亜民族に伝えるだけ の力を持たず、それから十年たって日露戦争が始まり、日本が欧羅巴における最も強盛なる国と、戦って勝ったという事実によって、亜細亜の民族が欧羅巴の最 も強盛なる国よりも強い又亜細亜民族が欧羅巴よりも発達し得るという信念を全亜細亜民族に伝えたのであります(拍手) 自分の見分する所知る所を之から諸君に申上げます日露戦争当時自分は仏蘭西の巴里に居りました丁度その時日本の艦隊が日本海において露西亜の艦隊を撃破 したという報が巴里に伝わった、それから数日後に自分は巴里を去って蘇士の運河を経て帰国の途に就いたのであります、そうして蘇士の運河を通過する時、亜 剌比亜の士人—蘇士の運河の士民が大分船の中に入って来て、自分の顔が黄色い黄色民族であるのを見て、自分に「あなたは日本の人であるか」とききました が、そうじゃない自分は支那の人である日本の人でないということを答えて、そうしてどういう事情であるかと聴いたら、その人達が『我々は今非常に悦ばしい ことを知った、この二三ヶ月の中に、極最近の中に東の方から負傷した露西亜の軍隊が船に乗って、この蘇士の運河を通過して欧羅巴に運送されるということを 聞いた、是は即ち亜細亜の東方に在る国が欧羅巴の国家と戦って勝ったということの証明である、我々は、この亜細亜の西における我々は、亜細亜の東方の国家 が欧羅巴の国家に勝ったという事実を知って、我々は恰も自分の国が戦争に勝ったということと同じように悦ばしく思って居る』というのでありました(拍手) 彼等は亜細亜の西の民族である、亜細亜の西における亜細亜民族は一番欧羅巴に接近して居って、一番欧羅巴の国家の圧迫を受けつつある、故に彼等は、この 亜細亜の国家が欧羅巴の国家に勝ったという事実を知りまして、亜細亜の東の民族よりも、国民よりも非常に悦んだのである、その時から始めて埃及の民族が独 立、埃及国の独立運動というものが始まった、それから亜剌比亜民族も、波斯の民族も、土耳其も、又亜富汗尼斯坦も、印度においても、印度の民族においても 総てその時から初めて独立運動というのが盛んになったのであります(拍手) |

|

| (2) 王道の文化 日本が露西亜と戦って勝ったという事実は、即ち全亜細亜民族の独立運動の一番始りである(拍手)それ以来二十年間におきまして、この希望、運動が益々盛 んになりまして、今日にあっては埃及の独立運動も成功し、又土耳其の独立も完全に出来上り、波斯の独立も、又阿富汗尼斯坦の独立も成功し、そうして印度の 独立運動も益々盛んになる次第であります、是等の独立運動、独立思想というのが亜細亜の各民族に起りまして、そうして西方の亜細亜民族は総て此独立運動の 為めに結合し、非常に大なる団結運動に着手しつつある、けれども唯亜細亜の東におきまして、日本と我国とのこの二国の結合、連繋というのが未だ出来ていな いのであります、斯ういう運動、総てこの亜細亜の民族が欧洲民族に対抗して亜細亜民族の復興を関るのであるということは、欧米の民族が非常に明白に観て居 ります この亜細亜民族が眼を醒したということを、欧米人がどう観て居るかというと、この最近米国の学者が一の書物を作りました、その書物にどういうことを論じ てあるかというと、即ちこの亜細亜民族の覚醒ということを論じてある、彼等がこの亜細亜民族の覚醒というとをどう観て居るかというと、彼等は亜細亜民族の 覚醒というのは即ち亜細亜民族が世界の文化に対する謀叛であるというのです。この米国の学者のストータという人が作ったこの書物の名は即ち「文化の謀叛」 という名であります、即ち彼等が亜細亜民族の覚醒したという事実を観て、是は世界の文化の一の危険であると論じてあるのであります、この書物は出版されて から僅の日数を以て数十版を重ね、更に各国語に翻訳さり、欧羅巴の人も、亜米利加の人もこの本に論じてあることを殆どバイブルに書いてある事のように非常 に尊重して居る次第であります(拍手)この書物に論ぜられた亜細亜の覚醒ということも矢張り日露戦争が始まりであると論じてある。そうしてこの亜細亜民族 の覚醒というのを世界に対する威嚇であり世界の文化に対する不穏であると彼等は観て居る、即ち彼等は欧米民族だけ世界の文化に浴せらるるこの権利がある、 亜細亜民族というものは決して世界の文化に浴せられる権利を持っていないと彼等は観て居り、信じて居るのであります(拍手) 欧洲民族の考えでは、彼等は世界文化というのは単に彼等が持って居る文化—彼等の文化というのが即ち一番高尚な文化であると思って居る、成程此数百年来 欧羅巴の文化は非常に発達しました、彼等の文化は我東洋の文化より進んでいた、東洋の文化はこの四百年において確に欧洲文化に及ばないけれども、彼等の文 化というのは何であるかというと、即ち唯物質的文化であり、又武備武力によって現れる所の文化である(拍手)即ち亜細亜の昔の言葉を以て評すると、欧洲の 文化というのは霸道を中心とする文化でありまして、我亜細亜文化とゆうのは王道であります、王道を中心とする文化であります、彼等は単に彼等の国を以て我 亜細亜を圧迫し、亜細亜民族を酷使する道具である、故に近来欧洲の学者で東洋の文化というのは道徳的で、道徳的文化に至っては、彼等よりも欧洲の文化より も進んで居るということを段々認めて来たのであります、一番著しい事実というのは、即ち近来欧洲の文化というものが発達して以来世界的道徳、国家的道徳と いうものが非常に衰頽して来ました、そうして昔この亜細亜の文化が非常に発達した時代では国家的道徳が非常に進んでいたのであります今から二千年前から五 百年前までの間というのは即ち我国の一番強盛な時代である、世界において二千年前から五百年前までの間の支那というのは世界における最も強盛なる国であ り、第一の国である、今日の英国、又米国を以て較べても尚我国のその時代における世界的地位に及ばないのである(拍手)その時に亜細亜の南、又亜細亜の 東、又亜細亜の西、阿富汗尼斯坦辺まであらゆる邦国、又あらゆる大陸的国家、民族が総て我国に来朝した、我国を祖国と思い、喜んで我国の属国となっていま したけれども、此等の属国に対して何をしました、又之等の属国、領土を得ましたのは、果して海軍の力を用いて征服したのであるか、或は陸軍の力を用いて征 服したのであるか、決してそうでない、単に我国の文化に浴せられまして悦んで心服して我国に来朝しただけであります この事実は今日になりましても尚はつきり証明し得る証拠があるのであります、亜細亜の西蔵の西に二つの国がある、極く小さい国である、一は即ちブータン であり、即ち一はネパールでありまして、この二ツの小さい国の一ツのネパールは小さい国ではあるけれどもその民族というのは非常に強い民族である、今日英 国の印度に於て用いて居る軍隊の一番最も強いコーカストという軍隊は即ちネパールの民族を用いたのであります、英国はネパールという国に対して非常に尊敬 し、出来るだけネパールに尊敬を払いました、そうしてあらゆる工夫をして漸くネパールへ一人の政治を研究する人を寄越すことが出来た、この英国があらゆる 礼□を尽し、そうしてあらゆる方法を以てネパールに厚意を表した所には即ちネパール民族が非常に強い民族であり、英国がこのネパール民族を、コーカスト民 族を利用して、それを用いて、これを軍隊にして、この印度の鎮圧に使うという目的を持って居るからである、英国が印度を減亡したのには既に非常に長い時間 がたって居るけれども、このネパールという国は英国に対して今日尚独立の態度を以て英国に対し、決して英国を自分の上国、祖国であると思っていない、そう いうことを感じていない 我国は非常に弱くなってから既に数百年たって居る、けれどもこのネパールという国は今日になっても、この最も国力の弱い我国に対しては従来の通り我国を 上国と思い、又我国を彼等の祖国であると観て居るのであります、そうして民国元年までこのネパールの国は依然として祖国の礼を以て我国に来朝した事実が あったのであります(拍手)その事実を見れば是は実に最も奇怪なる事実であると見るのであります、この一の事実を観れば即ち欧洲文化と東洋文化の比較とい うのがこの事実によって非常に明白となり得るのである、我国は衰頽して以来既に五百年たったこの五百年も衰頽した我国を尚ネパールは祖国と思い、上国と認 めている一方英国は今日世界中に於ける最も強盛な国であるけれども、ネパールという国は如何に英国が強くてもまだ彼は自分の祖国であるということを認めて いない、この一ツの事実は即ち東洋の民族は、この東洋の文化、この東洋の王道により文化に信頼を持って居るが、欧洲の覇道を中心とする文化に対しては決し て信頼して居らぬのである(拍手) |

|

| (3) 日本と土耳其 大亜細亜問題というのは何ういう問題であるかというと、即ち東洋文化と西洋文化との比較問題である、即ち東洋文化と西洋文化との衝突する問題である、こ の東洋の文化は道徳仁義を中心とする文化でありまして、西洋の文化というのは即ち武力、銭砲を中心とする文化である、それでこの道徳仁義を中心とする文化 の感化力というものはどれだけあるかということは、即ち五百年間衰頽して来た所の我国に対して尚ネパールという国が今日になっても我国を祖国であると認め るという一の事実が即ち仁義道徳の感化力のどれだけ深いというとを証明するのであります(拍手) そうして西洋文化、武力による文化の力がないということは即ち今日英国の武力をもってしても、尚英国の勢力である所の埃及と、又は亜剌比亜、又波斯の到 る処においてこの独立運動、革命運動というのが起り、若し五年間英国の勢力が衰頽したならば、即ち総ての英国の属地というものが悉く独立運動を起して英国 に反対するのであります、夫は即ち東洋文化と西洋文化との文化の何方の文化が良いかということを証明するのである(拍手) それでこの大亜細亜主義というのは何を中心としなくちやならぬかというと、即ち我東洋文明の仁義道徳を基礎としなくてはならぬのである(拍手)勿論今日 は我々も西洋文化を吸取しなくてはならぬ、西洋の文化を学ばなくてはならぬ、西洋の武力的文化を採り入れなければならないけれども、我々が西洋文化に学ぶ というは決して之を以て人に圧迫を加えるのでなく我々は単に正当防衛のために使うのである、欧洲の武力による文化を学んで非常に進んだのは即ち日本であり まして、今日日本の海軍力も陸軍力も自国の人により自国の技術により、製造力により海軍をも用い、又陸軍をも完全に運用し得たのである。 そうして又西の方におきましてモウ一ツ土耳其という国があります、これは欧洲戦争の時には独逸に加担して、そうして負けましてから殆ど欧洲各国に分割さ れる境遇になったのであるが、彼等国民の努力獲闘によりまして、之を打破して全く完全なる独立を今日得たのである、即ちこの亜細亜の東において日本あり、 又西においては土耳其あり、この二ツの国は即ち亜細亜の一の防備であり、亜細亜の最も信頼すべき番兵である、又亜細亜の中部においては阿富汗尼斯坦という 国があり、又ネパールという国がある、この二ツの国は矢張り強い武力を持って居る国である、これ等の国民は今日の戦闘的能力というのは非常に強いのであ る、将来波斯にしましても、又□羅にしましても、総て皆武力を養成し得る民族である、又我中国では今日段々国民が覚醒されまして、この四億の民衆を以てし て将来欧羅巴の圧迫に対して矢張り非常に大なる反抗力を持つのである(拍手)=完= 訂正 前号王道の文化中「文化の謀叛」の著者をストータとしたのはストツダードの誤 |

|

| (4) 我等の覚醒 そうしてこの亜細亜におきましては、我国に四億の人間が居り、又印度は三億万の人民を有し、亜細亜の西においても亦一億万の人民がある、南洋一帯におい て数千万の人間かある、日本においても数千万の人が居る、そうしてこの世界四分の一の人種を抱擁して居る亜細亜は全部仁義道徳を以て連合提携して、この欧 洲の亜細亜に対する圧迫に対抗するだけの武力、力というのが必ず出来るのである、即ち我々は宜しく我々の東洋の文化、この仁義道徳を中心とする文化を本と し、我亜細亜民族団結の基礎にし、又この欧洲に対して我々が学んで来た所の武力による文化を以て欧羅巴の圧迫に対抗するに使うものである。(拍手) 欧米の人民は僅四分の一の四億の民衆でありまして、我亜細亜民族は十二億万あるのである、今日の事情は即ち欧米各国は四億の人間を以て、我十二億万の人 民に対して圧迫をするのである、これは即ち正義人道に違反する行為である(拍手)今日欧羅巴におきましても、又亜米利加におきましても、総て彼等は非常に 専横極まる力を揮って居るけれども、彼等の国においては、米国におきましても、英国におきましても、あらゆる欧米の国の中には依然として矢張り少数の人 が、この仁義道徳を重んじなてはならぬということを知って居る人があるのである、そうして見るというと即ち段々彼等の中にも東洋の文明、即ち仁義道徳を中 心とする文明を信ずるように段々なり得るのである。 (孫氏は之において『露国は欧洲文化の幣害を見て仁義道徳を重んじなければならぬと感じ、欧洲各国の政策と分裂する方針をとり、為に白晢人種の国より謀叛視せられて居る」と説き尚語をつづけて) それで大亜細亜問題というのはどういう問題であるかというと、即ち此圧迫される多数の亜細亜民族が全力を尽して、この横暴なる圧迫に—我々を圧迫する諸 種の民族に抵抗しなければならぬという問題である、今日のこの西洋文明の下にある国々というのは、単に少数の民族の力を以て、多数の亜細亜民族を圧迫する のみならず彼等の国家の力を以てして、彼等の自分の国内の人民に対しても依然として圧迫をするのである、故にこの亜細亜の我々の称する大亜細亜問題という のは即ち文化の問題でありまして、この仁義道徳を中心とする亜細亜文明の復興を図りまして、この文明の力を以て彼等のこの覇道を中心とする文化に抵抗する のである、この大亜細亜問題というのは我々のこの東洋文化の力を以て西洋の文化に抵抗するという、西洋文化に感化力を及ぼす問題である、米国の或学者の如 き我々の亜細亜民族の覚醒というのは、西洋文化に対する謀叛であるという、我々は確に謀叛である、併しこの謀叛というのは、単に覇道を中心とする文化に対 する謀叛でありまして、我々は仁義道徳を中心とする文明に対して、我々のこの覚醒は即ち文化を扶植する、文化を復興する運動である。(拍手喝釆、了=昨日 「完」とありしは誤り) |

|

| https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100239985 |

☆ アジア主義用語集

| 興亜会 |

1880年、海軍軍人で中国での情報活動に従事していた曽根俊虎などを

中心に設立された。琉球処分や壬午事変などで日清関係が悪化していくなかで両国の平和的な提携論を標榜し、最初のアジア主義団体とされている。駐日公使の

何如璋ら清政府関係者の支持も受け、日清提携のための中国語での機関誌発行や語学教育に力を入れた。のち亜細亜協会と改称し、東亜同文会が設立されるとこ

れに合流した。 |

| 東邦協会 |

陸軍の小沢豁郎、白井新太郎らが中心となって設立。副島種臣を初代会長

とし、清の地下組織「哥老会」を利用して革命を起こそうとした。その後は東亜同文会に合流した。 |

| 善隣協会 |

興亜会から分離した吾妻兵治、岡本監輔らが内蒙古における医療・教育援

助を目的として設立した善隣講書館が前身。和書や洋書を漢訳出版し中国へ輸出した。のち陸軍少将・依田四郎が協力し、善隣協会専門学校が設立された。一部

は東亜同文会に合流した。 |

| 東亜同文会 |

戊戌の政変により日本に亡命した康有為・梁啓超の支援をきっかけに作ら

れた政教社系の東亜会と、中国で商業活動を担っていた大陸浪人が組織した同文会の合併により1898年発足した。初代会長は近衛篤麿で、東亜同文書院の経

営を主な活動とした。 |

| 岡倉覚三(天心) |

ボストン美術館東洋部(中国・日本部)部長。1903年にイギリスの出

版社から刊行された英文著書『The Ideals of the East』(東洋の理想)の冒頭に「Asia is

one.」(「アジアは一つである」)という著名な一節がある。[7][8][9] |

| 植木枝盛 |

『愛国志林』、『愛国新誌』などで独自の小国主義・アジア連合論を展

開。清朝や朝鮮との戦争に反対し、アジアの被抑圧からの独立振興を主張した。 |

| 樽井藤吉 |

1885年、『大東合邦論』を執筆し、日本と朝鮮の対等合併による「大

東国」建国を主張した。大阪事件に連座して下獄したため原稿(日本文)を散逸し、日清戦争直前の1893年に漢文で出版した。 |

| 犬養毅 |

頭山満の盟友。東亜同文会会員。中国から亡命してきた孫文や蔣介石、イ ンドから亡命してきたラス・ビハリ・ボースらをかくまう。理想主義的なアジア主義を掲げ、日本の大陸への侵略的行動に反対し、五・一五事件で暗殺されたが これは関東軍の満州侵略をやめさせようとしためだったとも言われる。 |

| 玄洋社 |

初代社長は平岡浩太郎。人物では頭山満が著名だが、頭山は社長になった

ことはない。福岡県を拠点にし、中国の孫文や朝鮮の金玉均を援助、日清戦争にあたっては開戦を主張した。日露戦争時には、自身らのメンバーが馬賊を編成

し、ロシア軍の後方を撹乱したと主張している。玄洋社自体は民権・国権主義団体であるというだけで雑多な思想を持つ者が寄り集まった大きな団体である。頭

山満はアジアの民族主義者を支援したものの、自身のアジア主義の思想内容について明確にしたことはなく、単なる利権目当てであったとの見方もある[10]

が、インドの独立運動家ラース・ビハーリー・ボースらを匿い保護するなどの利益を超えた行動があった。薩摩閥あるいは弱小政党を経ることが多かった犬養毅

などと近く、必ずしも日本政府・軍部主流派のアジア主義とはならず、官憲側とは緊張関係に立つことも多く、「大東亜共栄圏」構想には与しなかった。広田弘

毅は正規のメンバーだったといわれる。頭山は平岡浩太郎の指示により日本海軍唐津海軍出張所所管の炭坑の借区権を持っていた。 |

| 黒龍会 |

内田良平が主宰。朝鮮での甲午農民戦争時に東学と連携しつつ清軍を挑発

するために派遣され、閔妃暗殺にもかかわった玄洋社の別働隊「天佑侠」を起源としている。玄洋社の別働隊として、その事実上の行動部隊の役割を担うことも

多かった。なお名称の「黒龍」とは黒い龍ではなく、黒龍江(アムール川)を指す。 |

| 中国同盟会 |

宮崎滔天や梅屋庄吉、和田三郎、北一輝らが参加。東遊運動を開始し、辛

亥革命に協力した。 |

| 金玉均「三和主義」 |

金玉均は「三和主義」発案者。三和主義を唱えた。三和主義とはアジア主

義を東アジアに特化させた、特に大韓帝国、大清帝国、大日本帝国に焦点をあて衰運を挽回する事を唱えた。欧米列強に立ち向かうべきだと主張した。所謂、自

主独立共存共栄である。李氏朝鮮の親日開化派の領袖となり、閔妃追放のために甲申事変を起こすが失敗、日本に亡命。10年にわたって活動したものの必ずし

も日本政府の支援を受けられず、最後は閔妃に送り込まれた刺客によって清国に誘い出され、暗殺される。このとき一説には、李鴻章に会見して三和主義を説く

ことができると刺客に欺かれたのだともいう。 |

| 孫文「大アジア主義講演」 |

1924年11月、日本の神戸で講演し、「日本は西洋覇道の鷹犬になる

のか。東洋王道の干城になるのか」と述べる。東洋の仁義道徳を、世界秩序の基本にすべきであると主張し、日本政府に対して中国との不平等条約を改正するこ

とを暗に求めた。カラハン宣言により不平等条約を破棄したソビエト連邦を王道の側に立つ国家とし、日・中・ソの提携を提唱している点に特徴がある。 |

| 汪兆銘 |

汪兆銘は国父孫文の大アジア主義の意思を継承した人物。1912年1月

1日、南京で孫文は臨時大総統に就任し列国に向かって中華民国成立の宣言を発表したが、この宣言の起草を行った。日中戦争中には徹底抗戦を主張する蔣介石

に対し日中の共存共栄こそ中国国民の幸せに至る道であると確信し、中国共産党や蔣介石とは異なる独自の道を目指した。「一面抵抗、一面平和」の哲学のもと

日中和平を唱え奔走したがついに叶わなかった。一時は中国国民党政権のナンバー2であったが、最後には日本側に亡命したために、日本軍に利用され、南京の

傀儡政権の元首に立てられた。1944年に名古屋で病死した。 |

| 李大釗(りたいしょう) |

新文化運動の中心的人物、後に中国共産党の創設者の一人となる。日本の

アジア主義が右派の日本主義や皇道主義と結び付き、大陸侵略を正当化するイデオロギーになっていった。李大釗はアジア諸民族の解放と平等な連合によるアジ

ア大連邦の結成を説き、1919年に論文『大亜細亜主義与新亜細亜主義』で旧来の大アジア主義に代わる新アジア主義を掲げてアジア連邦を説いた。 |

| 大陸浪人 |

大陸で政治活動をしていた者たちの総称。征韓論で大陸に渡った不平士族

たちがルーツとされ、日本の欧化政策への反感あるいは現地での利権に食い込むことを狙って、アジア主義や国家主義に傾倒する者が多かった。そうした大陸浪

人の一人である萱野長知は、満州事変時には非公式ながら犬養毅首相の指示で満州返還の含みまで入れた日中和平のための秘密交渉に携わった。 |

| 東亜協同体論 |

1930年代末(日中戦争初期)、東アジア地域において民族・国家を超

克する協同体の建設を主張したもの。当時の近衛文麿首相のブレイン集団である昭和研究会を中心に構想され、三木清・蠟山政道・尾崎秀実・新明正道らが主要

な論者となった。 |

| スバス・チャンドラ・ボース |

対英インド独立運動活動家。当初、ドイツと結ぼうとしていたが、対英講

和を目論むヒトラーの思惑とのズレやボース自身もドイツのソ連侵攻をみたことによるナチドイツへの不信感から、日本との連帯を図り、日本に移動。自由イン

ド仮政府を樹立しインド独立を達成することで、東南アジアなどにその輪を広げ、アジア人によるアジア建設を目指そうとした。主に日本軍のマレー半島攻略時

に投降した英軍インド兵をもとに日本軍側が組織したインド国民軍の最高司令官に就任、インパール作戦にも同軍を参加させた。日本敗戦後、中国共産党根拠地

への脱出を図り、台湾からソ連軍の支配する満州に行こうとしたが、その際の飛行機事故で亡くなる。 |

| マハトマ・ガンディー |

非暴力主義を掲げて、インドをはじめとする植民地支配民族の独立運動を

展開した。 |

| オッ

トー・シュトラッサー |

元ナチ党の最左派リーダーで後に脱党し黒色戦線を組織。「反西欧帝国主

義・資本主義」の「ナショナル・ボルシェヴィズム」の立場からインド独立闘争を全面的に支持。 |

| 三浦襄 |

最後まで大東亜共栄圏を理想と信じて行動した日本人。 |

| 平野義太

郎 |

マルクス主義者であるが、転向後、中国華北部での自然村調査などをへ

て、1945年に『大アジア主義の歴史的基礎』において、大アジア主義を主張。同書は近年、「日本におけるアジア主義の終着点」とも評価され[11]

[12]、見直されはじめている。 |

| 町井久之(通名。本名:鄭建永) |

戦後、活動した右翼活動家・ヤクザ(任侠世界からはのちに引退し、実業

家へ転身)。在日韓国人でありながらも、大アジア主義を標榜し、反共・反北朝鮮も盛り込んだ思想団体「東声会(後に東亜会→東亜友愛事業組合と改称)」を

設立。「一朝有事に備えて、全国博徒の親睦と大同団結のもとに、反共の防波堤となる強固な組織を作る」という児玉誉士夫の呼び掛けで、「東亜同友会」設立

構想にも参画する。 |

| 鹿島守之

助 |

参議院議員、鹿島建設会長。「汎欧州」を掲げる欧州連合の父クーデン

ホーフ=カレルギー伯爵の構想に基づき「汎アジア」を提唱。 |

| 田中清玄 |

戦前に日本共産党中央委員長から転向し、戦後活動した右翼活動家・実業

家。クーデンホーフ=カレルギー伯爵や鹿島守之助と親しくし、中国の鄧小平とインドネシアのスハルト大統領に「アジア連盟」を提起。 |

| https://x.gd/unu7P |

|

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099