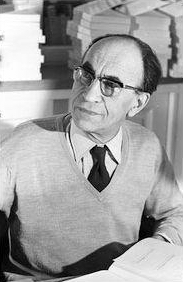

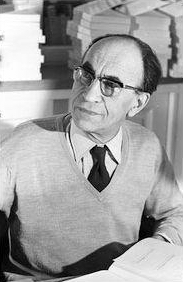

ルイ・デュモン

Louis Charles Jean

Dumont, 1911-1998

☆ルイ・シャルル・ジャン・デュモン(1911年8月19日、テッサロニキ生まれ、1998年11月19日、パリで死去)は、フランスの人類学者、民族学者だった。彼の専門分野はインドの文化と社会だったが、西洋の社会哲学やイデオロギーも研究対象としていた。

デュモンの著作は、哲学、歴史、法学、政治学、社会学、人類学に関するものがある。1991年には、ドイツイデオロギーに関する著作でアマルフィ賞を受賞した。オックスフォード大学およびパリの社会科学高等研究院で大学教員を務めた。

| Louis Charles Jean

Dumont (* 19. August 1911 in Thessaloniki; † 19. November 1998 in

Paris) war ein französischer Anthropologe und Ethnologe. Sein

Spezialgebiet waren die Kulturen und Gesellschaften Indiens, doch er

beschäftigte sich ebenso mit der westlichen Sozialphilosophie und

Ideologie. Dumonts Arbeiten umfassen Schriften über Philosophie, Geschichte, Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie und Anthropologie. Er ist Preisträger des Premio Amalfi (1991 für l’Idéologie allemande). Er wirkte als Hochschullehrer sowohl an der University of Oxford, als auch der École des hautes études en sciences sociales in Paris. |

ルイ・シャルル・ジャン・デュモン(1911年8月19日、テッサロニ

キ生まれ、1998年11月19日、パリで死去)は、フランスの人類学者、民族学者だった。彼の専門分野はインドの文化と社会だったが、西洋の社会哲学や

イデオロギーも研究対象としていた。 デュモンの著作は、哲学、歴史、法学、政治学、社会学、人類学に関するものがある。1991年には、ドイツイデオロギーに関する著作でアマルフィ賞を受賞 した。オックスフォード大学およびパリの社会科学高等研究院で大学教員を務めた。 |

| Leben Dumont war Schüler von Marcel Mauss in Paris. 1945 trat er ins Musée national des arts et des traditions populaires ein. 1948 begann er Feldstudien bei den Pramalai Kallar in Südindien, über die er 1957 in Une sous-caste de l’Inde du sud. Organisation sociale et religion des Pramalai Kallar schrieb. 1951 verfasste er eine Analyse aus religionsanthropologischer Perspektive über Tarasque, La Tarasque: essai de description d’un fait local d’un point de vue ethnographique. Zwischen 1951 und 1955 lehrte Dumont an der Oxford University, 1955 wurde er Direktor des École des Hautes Études en Sciences Sociales. In der Folgezeit hatte Dumont mehrmals Studienaufenthalte in Uttar Pradesh. 1978 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences[1] sowie in die British Academy[2] aufgenommen. |

人生 デュモンはパリでマルセル・モースの弟子だった。1945年に国立民俗芸術博物館に入館した。1948年に南インドのプラマライ・カラル族のフィールド ワークを開始し、1957年に『南インドのサブカースト。プラマライ・カラル族の社会組織と宗教』を著した。1951年には、宗教人類学的観点からタラス クについて分析した『La Tarasque: essai de description d’un fait local d’un point de vue ethnographique』を執筆した。 1951年から1955年まで、デュモンはオックスフォード大学で教鞭を執り、1955年には高等社会科学研究院の所長に就任した。その後、デュモンは ウッタル・プラデーシュ州に何度も研究滞在した。1978年には、アメリカ芸術科学アカデミー[1] および英国学士院[2] の会員に選ばれた。 |

| Ansichten und Thesen Dumonts theoretische Arbeiten trugen zum Verständnis der Dimensionen hierarchischer Beziehungen bei. Dumont vermutete, dass hinter jeder Unterscheidung, hinter jedem Gegensatzpaar eine Hierarchie zu finden sei. Dumonts Werk zum indischen Kastenwesen zeugt dabei von strukturalistischem Gedankengut. Dumont erarbeitete auch Thesen zur westlichen Gesellschaft, insbesondere zum Individualismus, und zur Allianztheorie. |

見解と理論 デュモンの理論的研究は、階層的な関係の次元を理解するのに貢献した。デュモンは、あらゆる区別、あらゆる対立の背後には階層構造があるとの見解を示し た。インドのカースト制度に関するデュモンの研究は、構造主義的な考え方を反映している。デュモンは、西洋社会、特に個人主義や同盟理論に関する理論も構 築した。 |

| Schriften La Tarasque: essai de description d’un fait local d’un point de vue ethnographique. Gallimard, Paris 1957. Une sous-caste de l’Inde du sud. Organisation sociale et religion des Pramalai Kallar. Mouton, La Haye-Paris 1964. La civilisation indienne et nous: esquisse de sociologie comparée. Armand Colin, Paris 1967. Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes. Gallimard, Paris 1971. Gesellschaft in Indien: Die Soziologie des Kastenwesens. Übers. von Margarete Venjakob. Europaverlag, Wien 1976 (Homo hierarchicus, dt.) Introduction à deux théories d’anthropologie sociale: groupes de filiation et alliance de mariage. Mouton, Paris-La Haye 1971. Homo Æqualis I: genèse et épanouissement de l’idéologie économique; II: l’Idéologie allemande. Gallimard/BSH, Paris 1978. Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Le Seuil, Paris 1985. |

著作 『タラスク:民族学的観点から見た地域的事実の記述試論』。ガリマール社、パリ、1957年。 『南インドのサブカースト。プラマライ・カラルの社会組織と宗教』。ムートン社、ハーグ・パリ、1964年。 インド文明と我々:比較社会学の概説。アルマン・コラン、パリ、1967年。 ホモ・ヒエラルキクス。カースト制度に関するエッセイ。ガリマール、パリ、1971年。 Gesellschaft in Indien: Die Soziologie des Kastenwesens。Margarete Venjakob 訳。Europaverlag、ウィーン、1976年(Homo hierarchicus、ドイツ語)。 社会人類学の二つの理論入門:血縁集団と婚姻同盟。ムートン、パリ・ハーグ、1971年。 ホモ・エクアリス I:経済イデオロギーの起源と発展、II:ドイツイデオロギー。ガリマール/BSH、パリ、1978年。 個人主義に関するエッセイ。現代イデオロギーに関する人類学的視点。ル・セイル、パリ、1985年。 |

| Literatur Gerald Berthoud, Giovanni Busino (Hrsg.): L’Exploration de la modernité: la démarche de Louis Dumont: études. Droz, Genf 1984. Jean-Claude Galey (Hrsg.): Différences, valeurs, hiérarchie. Textes offerts à Louis Dumont. Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales. 1984. Freie Universität Berlin, Otto-Suhr Institut, Arbeitsstelle Politik Chinas und Ostasiens (Berlin), Deutsche Gesellschaft für Ostasienkunde (Hamburg): Internationales Asien Forum: International quarterly for Asian studies, Band 30. Weltform Verlag, München [etc.], 1999, S. 223. Nicolas Journet: Louis Dumont (1911–1998). Des castes à l’individu. In: Sciences Humaines. Nr. 134, Januar 2003, S. 40–42. T. N. Madan (Hrsg.): Way of life: king, householder, renouncer: essays in honour of Louis Dumont. Motilal Banarsidass, New Delhi 1982. Raphael Rousseleau: Entre folklore et isolat: le local. La question tribale en Inde, de Mauss à Dumont. In: Social Anthropology. 11 (2). Cambridge University Press, Cambridge 2003, S. 189–213. Gérard Toffin: Louis Dumont 1911–1998. In: L’homme 39 (1999), Nr. 150, S. 7–13. Stéphane Vibert: Louis Dumont. Holisme et modernité. Michalon, Paris 2004. https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Dumont |

文献 ジェラルド・ベルトゥー、ジョバンニ・ブジーノ(編):『近代性の探求:ルイ・デュモンのアプローチ:研究』ドロズ、ジュネーブ、1984年。 ジャン=クロード・ガレイ(編):『差異、価値観、階層。ルイ・デュモンに捧げる論文集』社会科学高等研究院出版。1984年。 ベルリン自由大学、オットー・スール研究所、中国・東アジア政治研究センター(ベルリン)、ドイツ東アジア学会(ハンブルク):国際アジアフォーラム:アジア研究国際季刊誌、第30巻。ヴェルトフォーム出版社、ミュンヘン [など]、1999年、223ページ。 ニコラス・ジュルネ:ルイ・デュモン(1911–1998)。カーストから個人へ。In:人文科学。第 134 号、2003 年 1 月、40–42 ページ。 T. N. マダン(編):生き方:王、家長、出家者:ルイ・デュモンに捧げるエッセイ。Motilal Banarsidass、ニューデリー 1982年。 ラファエル・ルセロー:民俗学と孤立の狭間:地域性。モーからデュモンまでのインドにおける部族問題。In: Social Anthropology. 11 (2)。ケンブリッジ大学出版局、ケンブリッジ 2003年、189–213 ページ。 ジェラール・トフィン:ルイ・デュモン 1911–1998。L’homme 39 (1999)、Nr. 150、7–13 ページ。 ステファン・ヴィベール:ルイ・デュモン。ホリスムと現代性。ミシャロン、パリ 2004。 |

| Good, Anthony (5 December 1998). "Obituary: Professor Louis Dumont". The Independent. Retrieved 25 September 2012. Beteille, Andre (9 January 1999). "Obituary: Louis Dumont (1911-1998)" (PDF). Economic & Political Weekly. Celtel, André (December 2004). Categories of Self.Louis Dumont's Theory of the Individual. Berghahn Books, New York, Oxford. |

グッド、アンソニー(1998年12月5日)。「訃報:ルイ・デュモン教授」。インディペンデント紙。2012年9月25日閲覧。 ベテイユ、アンドレ(1999年1月9日)。「訃報:ルイ・デュモン(1911-1998)」(PDF)。エコノミック・アンド・ポリティカル・ウィークリー。 セルテル、アンドレ(2004年12月)。『自己のカテゴリー:ルイ・デュモンの個人論』。ベルハーン・ブックス、ニューヨーク、オックスフォード。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Dumont https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Dumont |

|

| Good, Anthony (5 December 1998). "Obituary: Professor Louis Dumont". The Independent. Retrieved 25 September 2012. | |

| 学問分野全体を支配するほどの影響力を持つ学者は稀だが、フランス人民族誌学者であり思想史家であるルイ・デュモンのインド人類学への先駆的な影響は、彼の貢献の全てを言い尽くすものではない。 人類学者にとってデュモンは、インドのカースト制度と親族制度に関する研究で最もよく知られている。しかし、全体主義と階層性がインド社会の思想的基盤を 形成するという彼の見解は、西洋におけるそれに対応する個人主義と規範的平等という思想の歴史を探求することにもつながった。 1911年に生まれたデュモンは、1936年にパリの民俗芸術博物館で働き始めたときに社会科学に出会った。これがやがて南フランス研究へと発展し、民俗 学的視点から書かれた数本の論文と『ラ・タラスク』(1951年)という著作が生まれた。彼はすぐに、フランス社会科学者の一世代の重鎮マルセル・モース のもとで学び始めた。数年後、ドイツでの捕虜収容中にサンスクリット語を学び始め、インドへの関心を深めた。この関心は1945年に博物館へ復帰した後も さらに深まっていった。 |

|

| デュ

モンはインドにおける近代的なフィールドワークの先駆者の一人であり、同国の最南端から最北端まで活動した。タミル・ナードゥ州での初期調査(1949-

50年)は、彼の主要な民族誌的著作『南インドのサブカースト』(1957年)と、親族関係理論へのいくつかの重要な貢献をもたらした。この理論は、ク

ロード・レヴィ=ストロースの『親族の基礎構造』(1949年)の影響で、最も対立的な段階に入っていた。 数年後、かつての教え子ジャン=クロード・ガレイとのインタビューで、デュモンはレビ=ストロースの洞察が、いとこ同士の結婚を重視するタミル人の親族制 度を理解する上で鍵となったと述べた。重要なことに、彼はレヴィ=ストロースの理論にはまず「若干の修正」が必要だったと付け加えた。1953年の古典的 論文で明らかにされたこれらの修正は、タミル人が親族、そして実際に自らのカーストの全構成員を、特定の婚姻形態が発生することを前提とした方法で分類し ているという認識に基づいていた。 彼の親族理論への理解は、優れた教科書『社会人類学二理論入門』(1971年)に示されている。この分野の教師にとって残念なことに、彼は翻訳を承認しな かった。パリの学生に英国人類学を説明する本が、英語を母語とする者にとって興味を引くはずがないという、自嘲的な信念からであった。 1951年よりオックスフォード大学社会人類学研究所の講師として、デュモンはデイヴィッド・ポコックとの共同研究を開始し、1957年に学術誌『インド 社会学研究』を創刊した。初期号は主に両主幹による無署名論文で構成され、インド社会を科学的に理解するための共同基盤を築く意図があった。この目標は過 度に野心的であったが、『Contributions』自体は着実に発展を続け、インドで再刊され、現在では南アジア研究の第一人者的な専門誌となってい る。 彼のアプローチの核心には「インドは一つである」という信念があった。すなわち、言語・カースト・習慣の多様性の背後には、サンスクリット文化に基づく共 通の文明が横たわっているという考え方である。植民地行政官や初期の人類学者たちが試みたように、地域のカーストや慣習を断片的に列挙するだけではインド 社会を理解できない。むしろ特定の地域におけるカースト関係は、階層的で構造的(レヴィ=ストロースの意味での)であり、「純粋と不浄の対立という単一の 真の原理」に根ざした汎インド的なイデオロギー全体の現れとして捉えるべきだ。 |

|

| 例えば、二つのカースト間―あるいは二人の人間間―のいかなる関係にお

いても、その前提は、現代西洋の支配的イデオロギーに見られるような、人種・階級・性別の不幸な差異が現実的に重なる道徳的平等ではない。むしろ階層制で

あり、関係の一方が他方より上位―したがって食習慣・慣習・世襲職業によってより純粋であると見なされる―とされるのだ。 彼の洞察は、戦後のフィールドワーカーたちがインドの広範な地域から得た観察結果を比較するための枠組みを提供し、さらに現代の知見をインド文明の最も古 い文献や原理と結びつけるという付加的な魅力を持っていた。彼の見解が普遍的に受け入れられたわけではない。インド人学者の一部は彼の文化的統一性への強 調に惹かれたが、他方では西洋マルクス主義者らと共に、彼がサンスクリット文献に依存している点や、奇妙なほど歴史的視点を欠いたアプローチ(ヴェーダ時 代から英国支配までの間にインド社会で重要な出来事が何も起こらなかったかのように記述している)を批判した。 |

|

| 彼の立場は、インドのムスリムやキリスト教徒を思想的周辺部に追いやる

ものと見なされ、古代のバラモン知識人層の主張——当時ですらヒンドゥー社会内のごく少数精鋭派閥に過ぎなかった——を文明全体の正確な描写として自らを

欺いて受け入れたとの非難も浴びた。しかし賛否にかかわらず、長年にわたりインド社会について論じる際、デュモンを広く参照せずに済むことはほぼ不可能で

あった。 しかし彼自身の関心は次第に西洋へと向かい、『ホモ・ヒエラキクス』に続いて『ホモ・エクアリス』(1977年、1991年)の2巻が刊行された。これは 特にフランス革命後のヨーロッパにおける個人主義的イデオロギーの発展を辿るものである。この後期の著作は、フランスの政治哲学者の間で彼に新たな名声を もたらしたが、その中で彼はとりわけ、現代の人種差別や全体主義は、平等主義イデオロギーが社会的関係が個人の権利に現実的な限界を課すことを認識できな かった失敗を反映していると論じた。彼の著作の異なる段階は全く異なる読者層に訴えたが、それらは明らかに、全体主義と個人主義の緊張関係が生み出した二 つの全く異なる歴史的帰結を探求する点で結びついていた。 アンソニー・グッド 人類学者ルイ・デュモン:1911年ギリシャ・テッサロニキ生まれ。既婚。1998年11月19日パリにて死去。 |

|

| https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-professor-louis-dumont-1189259.html |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099