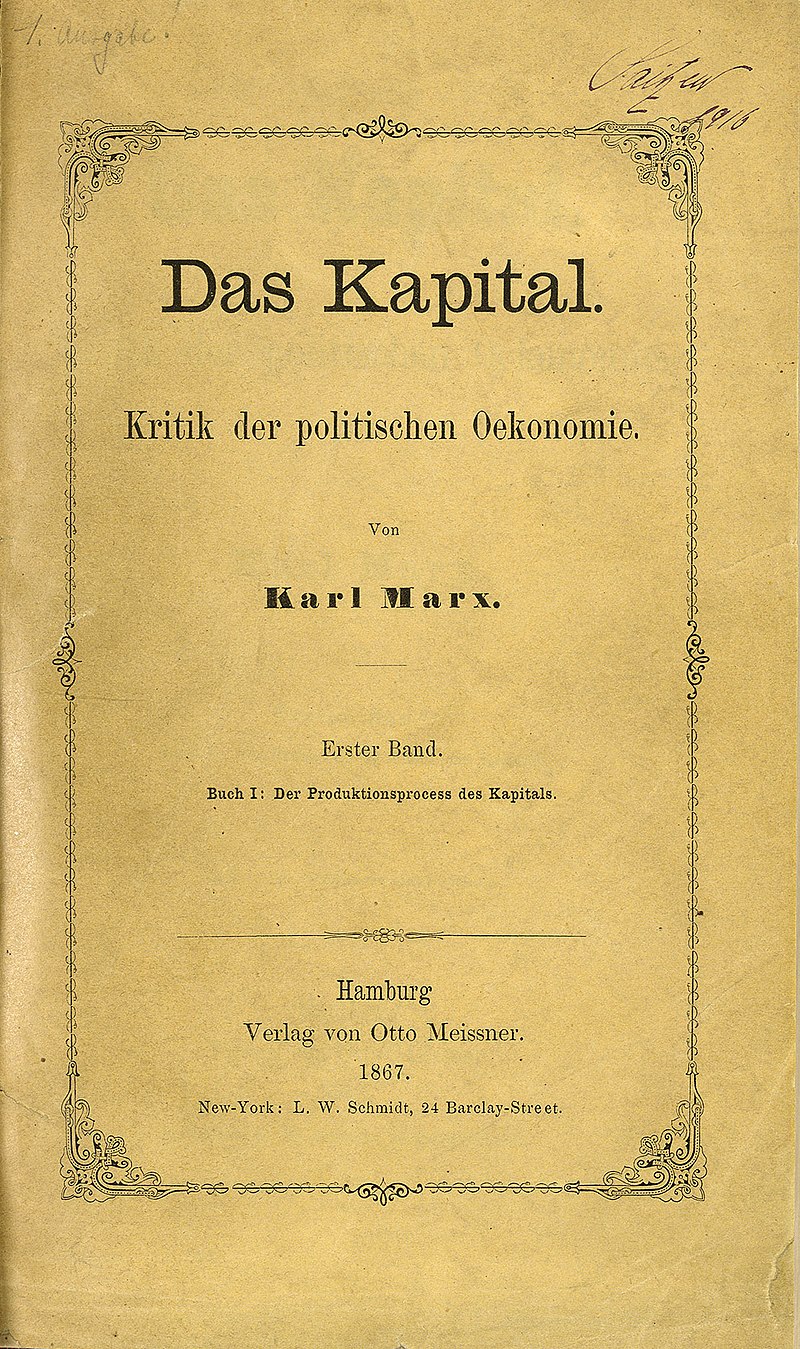

Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 1867

資本論

Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 1867

池田光穂

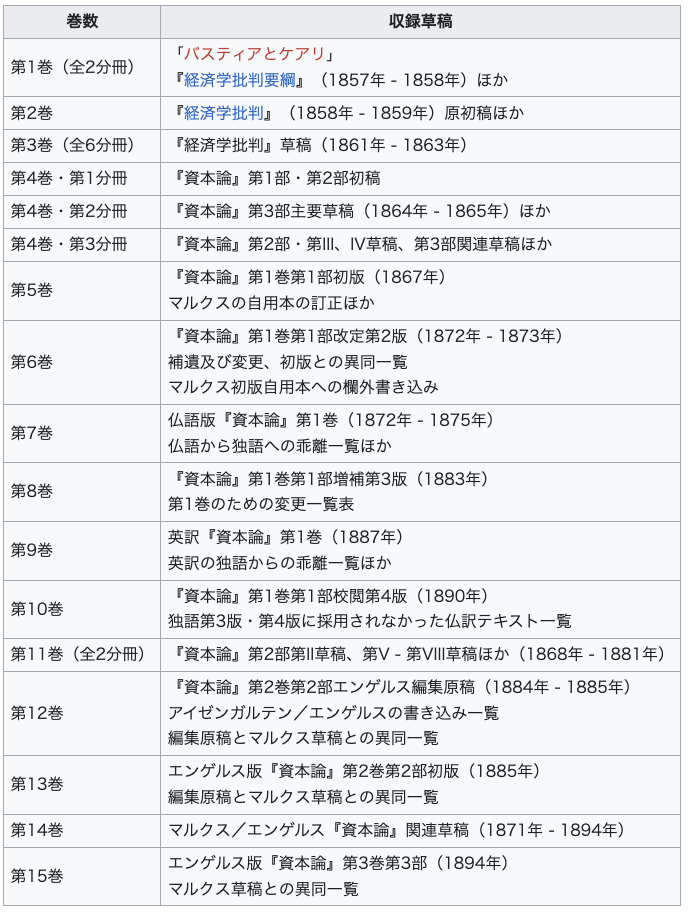

資本主義(capitalism)という用語は誰が 使い始めたのか? カール・マルクス(Karl Marx, 1818-1883)か?どうも、マルクスやその盟友フリードリヒ・エンゲルス(Friedrich Engels, 1820-1895)ではないようだ。『資本論(Das Capital)』も第1巻は1867年にマルクスの生前に発刊されたが、この書物のもともとのタイトルは『経済学批判(1857-1858; 1858-1859)』であり、その表題は副題として残っている。第2巻は、マルクスの死後2年後の1885年に、第3巻はエンゲルスがなくなる1年前の 1894年に刊行された。実質的に2巻以降は、マルクスとエンゲルスの共著であるといってもよい。第4巻は資本論のタイトルがなく、それをまとめたカー ル・カウツキーらにより『剰余価値学説史』(1905-1910)となって20世紀になってようやく完成をみた(→「グルントリッセ(経済学批判要綱)」)。

★【日本語ウィキペディア】以下に述べる構成はエンゲルス編集の1890年・現行流布版底本『資本論』の構成である。この編集はエンゲルスの手によるものであり、新MEGA編集委員による検討が続けられており、いくつかの異論が提出されていることに注意されたい。

| 第1部(第1巻) 資本の生産過程 第1篇 商品と貨幣 第1章 商品 第2章 交換過程 第3章 貨幣または商品流通 第2篇 貨幣の資本への転化 第4章 貨幣の資本への転化 第3篇 絶対的剰余価値の生産 第5章 労働過程と価値増殖過程 第6章 不変資本と可変資本 第7章 剰余価値率 第8章 労働日 第9章 剰余価値の率と総量 第4篇 相対的剰余価値の生産 第10章 相対的剰余価値の概念 第11章 協業 第12章 分業とマニュファクチュア 第13章 機械と大工業 第5篇 絶対的および相対的剰余価値の生産 第14章 絶対的および相対的剰余価値 第15章 労働力の価格と剰余価値との大きさの変動 第16章 剰余価値率を表わす種々の定式 第6篇 労賃 第17章 労働力の価値または価格の労賃への転化 第18章 時間賃銀 第19章 出来高賃銀 第20章 労賃の国民的相違 第7篇 資本の蓄積過程 第21章 単純再生産 第22章 剰余価値の資本への転化 第23章 資本主義的蓄積の一般的法則 第24章 いわゆる本源的蓄積 第25章 近代的植民理論 |

第1部 第1部は資本の生産過程の研究である。 商品と貨幣 マルクスは、巨大な資本主義経済を構成する、最も単純でありふれた要素である商品の分析から出発する。冒頭でマルクスはいう。「資本主義的生産様式が支配 している社会の富は、巨大な商品集合体として、個々の商品はその富の要素形態として現われる。だから、私は、商品の分析から叙述を開始する。」[4] 商品は、人間の欲望をみたす使用価値(近代経済学で言うところの効用の対象となるもの)と、他のものとの交換比率であらわされる交換価値(発展した貨幣表 現としては価格)をもつ。等価関係におかれた二商品は、なぜ価値が等しいと言えるのか。使用価値が等しいからではない。なぜなら使用価値が異なるからこそ 交換の意味があるからである。では商品から使用価値を取り去ると何が残るか。それは、商品とは、自然物になんらかの人間の労働が付け加わった労働生産物で ある、ということだけである。二つの商品が等価であるというとき、その商品の生産に費やされた労働の量が等しい。しかもこの労働は、シャツや綿布といった 具体的な使用価値を形成するような、裁縫労働や織布労働といった具体性のある労働(具体的有用労働)ではない。労働の具体性をはぎとられた抽象的な労働、 単なる人間の能力の支出としての抽象的人間労働、そのような労働の生産物として二つの価値を持つ商品は等しいとされる。抽象的人間労働の凝固物、これが価 値の実体である。価値の量すなわち抽象的人間労働の量は、基本的には労働時間によってはかられ、その際に労働の強度や労働の複雑さが考慮される。 さらに、価値量を規定する労働時間は、その商品を生産するのに必要な個別的、偶然的な労働時間ではなく、社会的に必要とされる平均的労働時間である。たと えば、ある社会に、1日8時間労働で1着のシャツをつくる商品生産者Aと、1日8時間労働で7着のシャツをつくる商品生産者Bがいるとすれば、社会全体と しては16時間労働で8着のシャツが生産され、平均すれば、1着あたりに2時間労働が費やされていることになる。商品生産者Aが手にするのは2時間労働分 の価値、商品生産者Bが手にするのは14時間労働分の価値である。したがってよく誤解されるように、怠け者が得をするわけではない。 商品の価値は、その商品の生産に費やされる社会的に平均的な労働量によって決まる。これがマルクスが、アダム・スミスやリカードから受け継ぎ発展させた労働価値説のあらましである。 しかし、商品は自らの価値を自分だけで表現することはできない。ある商品の価値量は、他の商品の交換価値量によって表現される。これが貨幣の起源である。 商品社会で、ある一つの商品の使用価値量によって他のすべての商品の価値量を表現することが社会的合意となった場合、その特殊な商品が貨幣となるのであ る。貨幣商品の代表が金(gold)であり、その使用価値量、すなわち重量が貨幣の単位となった。 また、商品の価値を貨幣で表現したものが価格である。ある商品の価格は需要供給の変動により、価値と離れて変動するが、価値はこの価格変動の重心に存在し、長期的平均的には、商品が含む労働量によって、価値によって価格は規定される。 商品や貨幣は、資本を説明するための論理的前提である。一般の商品流通は、自分の所有する商品と相手のもつ商品との間の、貨幣を媒介とした交換の過程であ り、商品-貨幣-商品である。この流通は「買うために売る」、つまり欲しい商品を手に入れ、その使用価値を消費することによって終わる。これに対して、資 本としての貨幣の流通は「売るために買う」、…貨幣-商品-貨幣… である。この流通の目的は価値、しかも、より多くの価値を得ることであり、資本としての貨幣の流通は終わることのない無限の過程である。資本とは「自己増 殖する価値」であり、これが最初の資本概念である。資本を理解するためには、価値とは何か、貨幣とはなにか、商品とはなにかが理論的に明らかにされている 必要があったために、資本概念の前に商品、貨幣、価値などの概念が説明されていたわけである。 貨幣の資本への転化、剰余価値の生産 では、資本はどのようにして価値増殖し、儲けを得るのか。その答えは、自ら価値を生産する特殊な商品すなわち労働力商品を所有する、賃金労働者からの搾取によってである。 機械などの生産手段や貨幣がそのまま資本になるのではない。ある歴史的条件の下で「資本」に転化する。その決定的な条件とは、生産手段を所有するブルジョ アジー(資本家階級=生産手段の所有者)と、封建的身分からも生産手段の所有からも自由となった、労働力商品以外に売るべき商品を何ももたない賃金労働者 の存在である。マルクスは産業革命当時のイギリスでよく見られたラッダイト運動を機械などの「物質的な生産手段」ではなく、この「社会的な搾取形態」を攻 撃すべきだと批判した[5]。 資本(その人格化としての資本家)は、労働者から労働力商品を購買する。労働者はその対価として、賃金を受け取る。賃金は労働力商品の価格である。労働力 商品の価値はその再生産のために必要な費用、すなわち労働者と家族の生活費によって決まる。労働力商品の使用価値は、労働して価値を生み出すこと、しかも 資本家にとっての使用価値は、賃金を超える価値を生み出すことである。賃金を超えて労働者が生み出した価値が「剰余価値」であり、資本家がこれを取得す る。——これがマルクスが明らかにした搾取(労働者が生み出した価値-賃金=剰余価値)の秘密であり、資本の儲けの秘密である。たとえば日当1万円の労働 者が2万円分の価値を生み出すなら、差し引き1万円分の剰余価値が資本家のものとなる。逆に言えば、剰余価値をうまない労働者、自分の賃金以上の価値を生 み出さないような労働者は、資本にとっては購入する必要も動機もない。 資本は使用価値を消費する目的のために生産を行うのではなく、無限の剰余価値(対象化された不払労働)の追求、すなわち「もうけ」のために生産を行う。し たがって、例えばいくら飢餓が生じ、食糧の生産が必要であっても、もうけが生じなければ資本は生産はしない。逆に兵器など社会にとって有害なものでも、も うけが出れば資本は生産する。マルクスはこのことを『資本論』の中で、「まず第一に資本主義的生産過程の推進的な動機であり規定的な目的であるのは、資本 のできるだけ大きな自己増殖、すなわちできるだけ大きい剰余価値生産、したがって資本家による労働力のできるだけ大きな搾取である」と書いた。 剰余価値生産の二つの方法 絶対的剰余価値生産と相対的剰余価値生産 資本が取得する剰余価値を増加させるには二つの方法がある。第一に、労働力の価値(またはその価格表現である賃金)が一定であるなら、労働時間を延長させ ることである。日当1万円の労働者が8時間労働で2万円分の価値を生み出すとき、12時間労働に延長すれば3万円分の価値を生み出し、剰余価値は1万円分 増加する。これを絶対的剰余価値生産という。ただし、この方法には限界がある。まず1日は24時間しかない。さらに賃金労働者は労働時間の短縮を求めて労 働組合を組織して資本家に抵抗する。 そこで、とられる第二の方法は、労働時間が一定ならば労働力の価値または賃金を減らすことである。先ほどの労働者の日払い賃金を1万円から5千円に半減さ せれば、剰余価値は2万円から2万5千円に増大する。これを相対的剰余価値生産という。しかし、無前提に労働力の価値を減らすことはできない。労働力の価 値または賃金は、労働力商品の再生産費、つまり労働者とその家族の生活費によって決まっている。資本の側から一方的に賃金を減らすことは、労働者を生活不 能にし、労働力商品の再生産を不可能にさせる。賃金労働者なくして資本は剰余価値生産できないから、短期的にはともかく長期的にはこのようなことは不可能 である。ではどうするか。それは生産力の上昇によって可能となる。生産力を上昇させ、労働者の生活手段を構成する商品の価値が安くなれば、労働者の生活費 も安くなり、労働力商品の価値が低下し、賃金を引き下げても労働力の再生産が可能となる。賃金を半減させるためには、生産力が二倍となればよいのである。 個々の資本はより安価な商品を目指して生産力を上昇させるために、相互に競争している。この競争が諸資本を強制し、個々の商品を安くさせ、生活費を安くさ せ、賃金を引き下げる前提を生み出している。 生産力を上昇させる手段には、協業、分業に基づく協業、児童労働[6]機械制大工業があり、マルクスはそれぞれについて分析している。 資本の蓄積 賃金労働者を搾取して資本が得た剰余価値は、資本家の所有するところとなる。資本家はこれを全て消費することも可能だが、「資本の人格化」としての資本家 は個人的消費を節約して、剰余価値を再び資本に転化し、資本蓄積がおこなわれる(剰余価値の資本への転化)。ここから資本家の「禁欲」の結果、富が蓄積さ れるという社会的意識が生じ、禁欲を善とするプロテスタンティズムが資本主義の精神となる(マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義 の精神』)。 資本の蓄積の過程は、ますます多くの賃金労働者が資本に包摂されることであり、資本-賃労働関係の拡大再生産である。歴史的にヨーロッパでは、羊毛生産の ために封建領主が農民を土地から追い出す囲い込みによって、農村から駆逐された農民が、産業都市に移住しプロレタリアートに転化した。資本主義の初期に現 れる、国家の暴力を利用したプロレタリアートの創出を本源的蓄積という。 また、相対的剰余価値生産に伴う生産力の増大は、剰余価値から転化される資本について、不変資本(生産手段購入に投じられた資本)に対する可変資本(労働 力購入に投じられた資本)の比率を相対的に小さくしていく(資本の有機的構成の高度化)。こうして賃金労働者のますます多くの一定部分が、相対的過剰人口 (失業者や半失業者)に転化する。資本主義的生産のもとでは、一方で資本家の側には富が蓄積され、他方で賃金労働者の側には貧困が蓄積されていく。これを マルクスは「資本蓄積の敵対」と呼び生産関係の観点からこの現象を分析した自著の『哲学の貧困』第2章第1節を引用している。[7] 資本蓄積の発展に伴って、生産は次第に集積し、自由競争は独占へと転化する。賃金労働者によって担われる生産の社会化が進む一方で、依然として富の取得は 資本家に委ねられて私的なままであり、資本と賃労働の間の矛盾はますます大きくなる。この矛盾が資本主義の「弔いの鐘」となる、とマルクスは第1部を結 ぶ。 第1部では、剰余価値が生産過程において賃金労働者からの搾取によって生み出されていることを示した。剰余価値は利潤、利子、地代の本質、実体であり、利潤、利子、地代は剰余価値の現象形態である。これらについては、第3部で分析される。 |

| 第2部(第2巻) 資本の流通過程 第1篇 資本の諸変態とそれらの循環 第1章 貨幣資本の循環 第2章 生産資本の循環 第3章 商品資本の循環 第4章 循環過程の三つの図式 第5章 通流時間 第6章 流通費 第2篇 資本の回転 第7章 回転時間と回転数 第8章 固定資本と流動資本 第9章 前貸資本の総回転。回転循環 第10章 固定資本と流動資本とにかんする諸学説。重農主義者とアダム・スミス 第11章 固定資本と流動資本とにかんする諸学説。リカードウ 第12章 労働期間 第13章 生産時間 第14章 通流時間 第15章 資本前貸の大きさにおよぼす回転時間の影響 第16章 可変資本の回転 第17章 剰余価値の流通 第3篇 社会的総資本の再生産と流通 第18章 緒論 第19章 対象についての従来の諸叙述 第20章 単純再生産 第21章 蓄積と拡大再生産 |

第2部 第2部は資本の流通過程の研究、すなわち、資本制的生産様式の再生産に関する研究である。第1部がマルクス自身が構成や叙述の仕上げ、刊行まで関わったの に対し、第2部は、マルクスの死後、残されていたいくつかの草稿(第2部のエンゲルスによる序文を参照)をエンゲルスが編集、刊行したものである。 第1篇と第2篇は資本の循環や回転などを扱っており、個別資本の流通過程での運動を考察した。いわば資本家が経営の上で資本の動きを見る時と同じ視点であ る。実際、マルクスは、工場経営者であったエンゲルスにしばしば資本の回転率などについて照会の手紙を送り、経営のリアルな現実における実務を学び、この 草稿に反映させている。 第3篇は社会全体における資本の流通過程の研究である。「再生産論」と呼ばれる理論分野で、社会的総資本の観点から、資本制的生産様式を維持・持続するた めに、資本の生産・流通・再投下が、どのような制約・条件の下でおこなわれているかを考察したものである。マルクスはフランソワ・ケネーの経済表に刺激を 受けながら「再生産表式」とよばれるモデルをつくりあげ、マクロ的視点から資本の流通・循環を論じた。 |

| 第3部(第3巻) 資本主義的生産の総過程 第1篇 剰余価値の利潤への転化、および剰余価値率の利潤率への転化 第1章 費用価格と利潤 第2章 利潤率 第3章 剰余価値率にたいする利潤率の関係 第4章 回転の利潤率に及ぼす影響 第5章 不変資本の充用における節約 第6章 価格変動の影響 第7章 補遺 第2篇 利潤の平均利潤への転化 第8章 相異なる生産部門における資本の平等な組成とそれから生ずる利潤率の不等 第9章 一般的利潤率(平均利潤率)の形成と商品価値の生産価格への転化 第10章 競争による一般的利潤率の均等化。市場価格と市場価値。超過利潤 第11章 労働賃金の一般的諸変動が生産価格に及ぼす諸影響 第12章 補遺 第3篇 利潤率の傾向的低下の法則 第13章 この法則そのもの 第14章 反対に作用する諸原因 第15章 この法則の内的矛盾の展開 第4篇 商品資本及び貨幣資本の商品取引資本および貨幣取引資本への(商人資本への)転化 第16章 商品取引資本 第17章 商業利潤 第18章 商人資本の回転。諸価格 第19章 貨幣取引資本 第20章 商人資本にかんする歴史的考察 第21章 利子生み資本 第22章 利潤の分割。利子率。利子率の「自然」な率 第23章 利子と企業者利得 第24章 利子生み資本の形態における資本関係の外在化 第5篇 利子と企業者利得とへの利潤の分裂。利子生み資本 第25章 信用と架空資本 第26章 貨幣資本の蓄積、その利子率に及ぼす影響 第27章 資本主義的生産における信用の役割 第28章 流通手段と資本。トゥックおよびフラートンの見解 第29章 銀行資本の構成部分 第30章 貨幣資本と現実資本1 第31章 貨幣資本と現実資本2(続) 第32章 貨幣資本と現実資本3(結) 第33章 信用制度のもとにおける流通手段 第34章 通貨主義と1844年のイギリス銀行立法 第35章 貴金属と為替相場 第36章 資本主義以前 第6篇 超過利潤の地代への転化 第37章 緒論 第38章 差額地代。総論 第39章 差額地代の第一形態(差額地代1) 第40章 差額地代の第二形態(差額地代2) 第41章 差額地代2 その1、生産価格が不変な場合 第42章 差額地代2 その2、生産価格が低下する場合 第43章 差額地代2 その3、生産価格が上昇する場合。結論 第44章 最劣等耕地にも生ずる差額地代 第45章 絶対地代 第46章 建築地地代。鉱山地代。土地価格 第47章 資本主義的地代の創世記 第7篇 諸収入とその源泉 第48章 三位一体の定式 第49章 生産過程の分析のために 第50章 競争の外観 第51章 分配諸関係と生産諸関係 第52章 諸階級 |

第3部 第3部は、資本主義的生産の総過程の研究である。第3部も第2部と同様に、マルクス自身の手で刊行されたものではなく、マルクスの草稿をエンゲルスが編集(第3部のエンゲルスによる序文を参照)したものである。 第3部は第1部と第2部の研究をふまえ、資本主義経済の一般的・普遍的な諸現象である費用価格、利潤、平均利潤率、利潤率の傾向的低下の法則、利子、地代などを扱い、資本主義経済の全体像の再構成を試みた。 【利潤率の傾向的低下の法則】 利潤率の傾向的低下の法則(りじゅんりつのけいこうてきていかのほうそ く、英: law of the tendency of the rate of profit to fall, 独: Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate)とは、マルクス経済学における資本主義経済の法則の一つ。資本家が剰余価値を不変資本により多く振り分けると、資本の有機的構成が 高度化する。すると総資本に対する剰余価値率(搾取率)は低下する。すなわち、利潤率は必然的に低下することを示した法則である。マルクスが『資本論』第 3巻第3編で論じた。 なお、利潤率が常に低下するわけではなく、低下傾向に反対に作用する要因もあり、長期的に見れば利潤率は低下する、ということから、マルクスは利潤率の低 下を「傾向的低下」と呼んだ。景気循環の中で、利潤率は上下するが、景気の下降局面で利潤率が低下することは利潤率の傾向的低下の法則ではない。 |

★Das Kapital

| Capital: A Critique

of Political Economy (German: Das Kapital. Kritik der politischen

Ökonomie), also known as Capital or Das Kapital (German pronunciation:

[das kapiˈtaːl]), is the most significant work by Karl Marx and the

cornerstone of Marxian economics, published in three volumes in 1867,

1885, and 1894. The culmination of his life's work, the text contains

Marx's analysis of capitalism, to which he sought to apply his theory

of historical materialism in a critique of classical political economy.

Das Kapital's second and third volumes were completed from manuscripts

after Marx's death in 1883 and published by Friedrich Engels. Marx's study of political economy began in the 1840s, influenced by the works of the classical political economists Adam Smith and David Ricardo. His earlier works, including Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and The German Ideology (1846, with Engels), laid the groundwork for his theory of historical materialism, which posits that the economic structures of a society (in particular, the forces and relations of production) are the most crucial factors in shaping its nature. Rather than a simple description of capitalism as an economic model, Das Kapital instead examines the system as a historical epoch and a mode of production, and seeks to trace its origins, development, and decline. Marx argues that capitalism is not transhistorical, but a form of economic organization which has arisen and developed in a specific historical context, and which contains contradictions which will inevitably lead to its decline and collapse. Central to Marx's analysis of capitalism in Das Kapital is his theory of surplus value, the unpaid labor which capitalists extract from workers in order to generate profit. He also introduces the concept of commodity fetishism, describing how capitalist markets obscure the social relationships behind economic transactions, and argues that capitalism is inherently unstable due to the tendency of the rate of profit to fall, which leads to cyclical economic crises. Volume I focuses on production and labor exploitation, Volume II examines capital circulation and economic crises, and Volume III explores the distribution of surplus value among economic actors. According to Marx, Das Kapital is a scientific work based on extensive research, and a critique of both capitalism and the bourgeois political economists who argue that it is efficient and stable. Das Kapital initially attracted little mainstream attention, but gained prominence as socialist and labor movements expanded in the late 19th and early 20th centuries. Beyond these movements, Das Kapital has profoundly influenced economic thought and political science, and today is the most cited book in the social sciences published before 1950.[1] Even critics of Marxism acknowledge its significance in the development of theories of labor dynamics, economic cycles, and the effects of industrial capitalism. Scholars continue to engage with its themes, particularly in analyses of global capitalism, inequality, and labor exploitation. |

『資本論』(原題:Das Kapital. Kritik der

politischen

Ökonomie)は、カール・マルクスによる最も重要な著作であり、マルクス経済学の基礎を成す作品で、1867年、1885年、1894年に3巻で出

版された。マルクスの生涯の集大成であるこの著作には、古典派政治経済学の批判を通じて、歴史的唯物論の理論を資本主義の分析に応用しようとするマルクス

の思想が込められている。『資本論』の第2巻と第3巻は、マルクスの死後、1883年に原稿から完成され、フリードリヒ・エンゲルスによって出版された。 マルクスの政治経済学の研究は1840年代に始まり、古典派政治経済学者のアダム・スミスとデイヴィッド・リカードの著作に影響を受けた。1844年の 『経済学・哲学手稿』や、エンゲルスとの共著『ドイツイデオロギー』(1846年)などの初期の著作は、社会の本質を形作る最も重要な要因は、その経済構 造(特に生産力と生産関係)であるとする、歴史的唯物論の理論の基礎を築いた。『資本論』は、資本主義を単なる経済モデルとして単純に記述するのではな く、歴史的時代と生産様式としてシステムを分析し、その起源、発展、衰退を跡付けようとする。マルクスは、資本主義は超越的なものではなく、特定の歴史的 文脈において発生し発展した経済組織の形態であり、その内部に矛盾を含み、必然的に衰退と崩壊へと至ると主張している。 『資本論』におけるマルクスの資本主義分析の核心は、資本家が労働者から搾取して利益を生み出す未払いの労働である「剰余価値」の理論だ。彼はまた、資本 主義市場が経済取引の背後の社会的関係を隠蔽する「商品神話」の概念を導入し、利益率の低下傾向が周期的な経済危機を引き起こすため、資本主義は本質的に 不安定だと主張している。第1巻は生産と労働搾取に焦点を当て、第2巻は資本の循環と経済危機を分析し、第3巻は経済主体間の剰余価値の分配を考察してい る。マルクスによると、『資本論』は広範な研究に基づく科学的著作であり、資本主義と、それが効率的で安定していると主張するブルジョア経済学者たちへの 批判である。 『資本論』は当初、主流の注目をほとんど集めなかったが、19世紀後半から20世紀初頭にかけて社会主義運動と労働運動が拡大する中で注目されるように なった。これらの運動を超えて、『資本論』は経済思想と政治学に深い影響を与え、1950年以前に出版された社会科学の書籍で最も引用された書籍となって いる[1]。マルクス主義の批判者でさえ、労働動態、経済循環、産業資本主義の影響に関する理論の発展におけるその重要性を認めている。学者たちは、特に グローバル資本主義、不平等、労働搾取の分析において、この著作のテーマについて研究を続けています。 |

Background and influences Adam Smith  David Ricardo  Georg Wilhelm Friedrich Hegel  Henri de Saint-Simon Karl Marx's Das Kapital emerged from his lifelong project of developing a comprehensive "critique of political economy".[2] His work was a synthesis and critical engagement with three major intellectual and political traditions: classical political economy, German critical philosophy, and utopian socialism.[3] Marx meticulously studied classical political economists from the seventeenth to the mid-nineteenth century.[4] This included British thinkers like William Petty, John Locke, Thomas Hobbes, David Hume, Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, and James Steuart.[4] He also engaged with the French tradition of Physiocrats like François Quesnay and Anne Robert Jacques Turgot, and later economists such as Jean Charles Léonard de Sismondi and Jean-Baptiste Say.[4] Marx's extensive notes on these thinkers, published as Theories of Surplus Value, demonstrate his method of deconstructing their arguments, accepting certain insights while identifying gaps and contradictions to transform their theories.[5] His critique aimed not just at specific theories but at the categorical presuppositions of the entire field, challenging the way political economy posed its questions and what it accepted as self-evident.[6] Philosophical reflection, originating with Greek thought (Marx wrote his dissertation on Epicurus and was familiar with Aristotle), formed another crucial foundation.[5] He was thoroughly trained in the German philosophical tradition, particularly the works of Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant, and, most significantly, Georg Wilhelm Friedrich Hegel.[5] The critical climate generated by the Young Hegelians in the 1830s and 1840s, and Marx's engagement with thinkers like Ludwig Feuerbach, profoundly influenced his early development and his conception of alienation.[7] Marx sought to reconfigure Hegelian dialectics to grasp the "transient aspect" of society and understand processes of motion, change, and transformation.[8] The third major influence was utopian socialism, primarily French in Marx's time, though with English precursors like Thomas More and Robert Owen.[5] Thinkers such as Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, and Pierre-Joseph Proudhon, as well as figures like Étienne Cabet and Louis Auguste Blanqui, contributed to a vibrant utopian discourse in the 1830s and 1840s.[9] Marx was familiar with this tradition, particularly during his time in Paris before 1844. While he sought to distance himself from what he saw as the shallow utopianism that failed to provide a practical path to a new society, he often proceeded in his arguments by way of a critical negation of their ideas, particularly those of Fourier and Proudhon.[9] His aim was to convert what he considered a rather superficial utopian socialism into a "scientific communism", by interrogating classical political economy with the tools of German critical philosophy, all applied to illuminate the French utopian impulse.[9] |

背景と影響 アダム・スミス  デビッド・リカード  ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリッヒ・ヘーゲル  アンリ・ド・サン=シモン カール・マルクスの『資本論』は、包括的な「政治経済批判」を展開するという彼の生涯にわたるプロジェクトから生まれた[2]。彼の著作は、古典政治経済 学、ドイツ批判哲学、ユートピア社会主義という 3 つの主要な知的・政治的伝統を統合し、批判的に考察したものだった。[3] マルクスは、17世紀から19世紀半ばまでの古典的政治経済学者たちを綿密に研究した。[4] これには、ウィリアム・ペティ、ジョン・ロック、トーマス・ホッブズ、デヴィッド・ヒューム、アダム・スミス、トーマス・マルサス、デヴィッド・リカー ド、ジェームズ・スチュアートなどの英国の思想家たちが含まれる。[4] また、フランソワ・ケネーやアン・ロベール・ジャック・トゥルゴなどのフランス生理学派、そして後にジャン・シャルル・レオナール・ド・シスムンディや ジャン・バティスト・セイなどの経済学者たちとも関わった。[4] これらの思想家たちに関するマルクスの広範な注釈は、『剰余価値論』として出版されており、彼らの主張を分解し、特定の洞察を受け入れながら、その理論を 変革するための欠陥や矛盾を指摘する彼の方法論を明らかにしている。[5] 彼の批判は、特定の理論だけでなく、その分野全体の断定的な前提を標的とし、政治経済学が問題提起の方法や自明のこととして受け入れてきたものそのものに 疑問を投げかけた。[6] ギリシャ思想に端を発する哲学的考察(マルクスはエピクロスに関する論文を書き、アリストテレスにも精通していた)も、もう一つの重要な基盤を形成してい た[5]。彼は、ドイツの哲学の伝統、特にバルーク・スピノザ、ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ、イマヌエル・カント、そして最も重要なゲオ ルク・ヴィルヘルム・フリードリッヒ・ヘーゲルの著作について、徹底した教育を受けていた。[5] 1830 年代から 1840 年代にかけて、若いヘーゲル派によって生み出された批判的な風潮、そしてマルクスがルートヴィヒ・フォイエルバッハなどの思想家たちと関わったことは、彼 の初期の発展と疎外概念に深い影響を与えた。[7] マルクスは、社会の「一時的な側面」を把握し、運動、変化、変容のプロセスを理解するために、ヘーゲル弁証法を再構成しようとした。[8] 3つ目の大きな影響は、マルクスの時代には主にフランスで流行したユートピア的社会主義だったが、その先駆者としては、トマス・モアやロバート・オーウェ ンなどのイギリス人がいた。[5] アンリ・ド・サン=シモン、シャルル・フーリエ、ピエール・ジョゼフ・プルードンなどの思想家、そしてエティエンヌ・カベやルイ・オーギュスト・ブランキ などの人物が、1830年代から1840年代にかけて、活気あるユートピア的言説に貢献した。[9] マルクスは、特に 1844 年以前のパリ滞在中に、この伝統に精通していた。彼は、新しい社会への実践的な道筋を示せない、表面的なユートピア主義から距離を置こうとしたが、その議 論は、フーリエやプルードンなどの思想を批判的に否定する形で進められたことが多かった。[9] 彼の目的は、ドイツの批判的哲学のツールを用いて古典的政治経済学を検証し、その成果をフランスのユートピア的衝動を照らすために適用することで、彼が表 面的なユートピア的社会主義と見なしたものを「科学的共産主義」へと転換することだった。[9] |

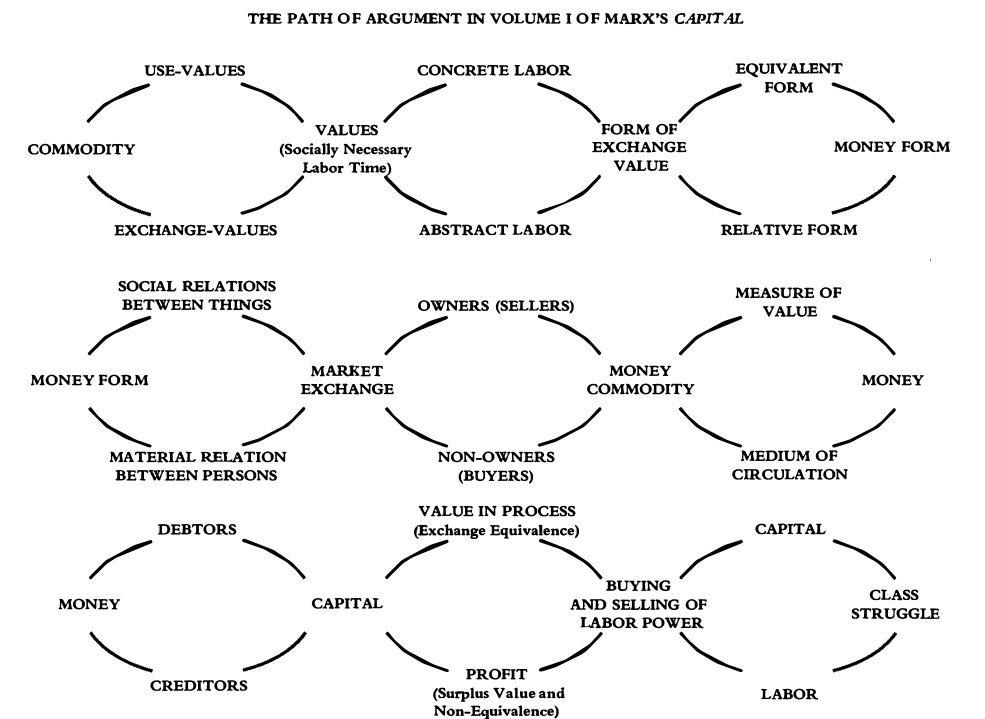

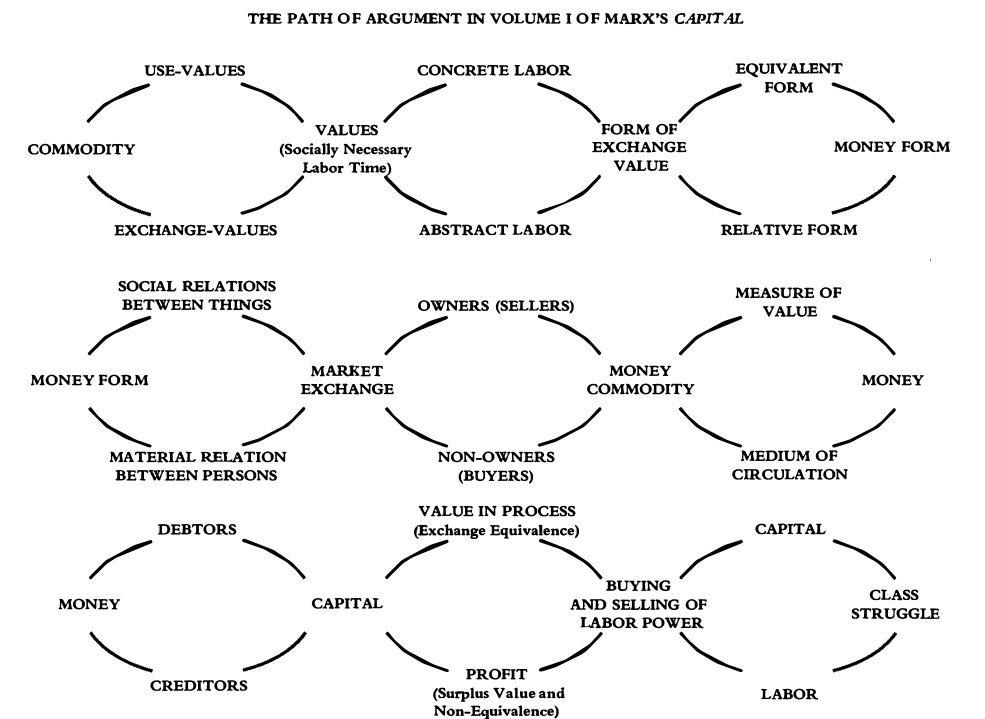

Marx's aims and method Karl Marx in 1875. Das Kapital was the culmination of his lifelong critique of political economy. Marx's central aim in Das Kapital was to understand and critique the capitalist mode of production.[10] He intended to lay bare the "economic law of motion of modern society" by examining its essential determinants and internal organization, presenting it in its "ideal average".[11] This was not merely an academic exercise; Marx's work was driven by a commitment to critical theory and the revolutionary transformation of society.[3] He sought to provide a scientific basis for the workers' movement by revealing the inherent contradictions and exploitative nature of capitalism.[12] Marx's method of presentation in Das Kapital, as he explained in the postface to the second German edition, differed from his method of inquiry. The inquiry involved appropriating the material in detail, analyzing its different forms of development, and tracking down their inner connections. Only after this work was done could the "real movement be appropriately presented".[10] Consequently, Das Kapital begins by laying out foundational concepts—such as the commodity, value, and money—which are the results of his prior inquiry. These concepts are presented in a somewhat a priori fashion in the opening chapters, making the initial reading particularly arduous.[13] Marx's argument unfolds not in a linear, brick-by-brick manner, but more like an "onion", starting from surface appearances, moving to a conceptual core, and then growing outward again, with concepts becoming richer and more meaningful as the analysis progresses.[14] A key aspect of Marx's method is the use of abstraction. Recognizing that social science cannot conduct controlled experiments in a laboratory, Marx employed the power of abstraction to isolate and analyze the fundamental dynamics of capitalism.[15] His analysis focuses on the capitalist mode of production in its "pure" form, often abstracting from historical contingencies or specific empirical variations to reveal underlying structures and tendencies.[11] The dialectical method is central to Marx's approach, though he never wrote a separate treatise on it.[8] Derived from Hegel but "exactly opposite to it" in its foundations, Marx's dialectic aims to understand "every historically developed form as being in a fluid state, in motion", grasping the "transient aspect" of society.[8] It involves examining concepts in their interrelations and contradictions, understanding them as codependent parts of a totality.[16] Rather than a closed system of thesis, antithesis, and synthesis, Marx's dialectic is an "expansionary logic", where contradictions are internalized and lead to further development of the argument, revealing a "perpetual expansion of the contradictions".[17]  Dialectical unfolding of core categories in Das Kapital, Volume I, as conceptualized by David Harvey.[18] Marx's method involves revealing internal contradictions that propel the argument forward. The starting point of Das Kapital with the commodity appears somewhat arbitrary to many readers.[19] Marx had struggled for decades with where to begin his critique.[19] His "method of descent"—proceeding from immediate reality to deeper, fundamental concepts—led him to the commodity as the elementary form of wealth in capitalist societies.[20] From this starting point, Marx unfolds his analysis, examining the dual character of the commodity (use-value and exchange-value), which leads to the concept of value, and then to money as the necessary form of appearance of value.[21] This progression through dualities and their (often contradictory) unities is characteristic of his dialectical presentation.[22] Marx's critique of political economy is not simply a refutation of previous theories but a critique of the very categories and presuppositions of bourgeois economic thought.[6] He challenges the "naturalization" and "reification" of social relations, whereby historically specific capitalist relations are presented as eternal and natural properties of things.[23] A central example is the fetishism of commodities, where the social relations between producers appear as relations between things (the products of their labor), obscuring the underlying social reality.[24][25] Marx aims to penetrate this "enchanted, distorted and upside-down world" to reveal the "religion of everyday life" that underpins both everyday consciousness and the categories of political economy.[26] |

マルクスの目的と方法 1875年のカール・マルクス。『資本論』は、彼の生涯にわたる政治経済批判の集大成だった。 『資本論』におけるマルクスの中心的な目的は、資本主義的生産様式を理解し、批判することだった[10]。彼は、その本質的な決定要因と内部組織を考察 し、それを「理想的な平均」として提示することで、「現代社会の経済運動の法則」を明らかにしようとした。[11] これは単なる学術的な演習ではなく、マルクスの著作は、批判理論と社会の革命的変革へのコミットメントによって推進されていた[3]。彼は、資本主義の固 有の矛盾と搾取的性質を明らかにすることで、労働者運動の科学的根拠を提供しようとした[12]。 マルクスは、『資本論』のドイツ語版第 2 版のあとがきで、この著作の表現方法は、彼の調査方法とは異なると説明している。調査では、資料を詳細に把握し、その異なる発展形態を分析し、それらの内 部的な関連性を探った。この作業が完了して初めて、「現実の動きを適切に表現」することができた[10]。その結果、『資本論』は、マルクスの先行調査の 結果である、商品、価値、貨幣などの基礎的な概念の説明から始まっている。これらの概念は、冒頭の章でややア・プリオリに表現されているため、最初の読解 は特に困難だ。[13] マルクスの論理展開は、線形的かつ段階的に進むのではなく、表面的な現象から始まり、概念的な核心へと進み、その後再び外側へ広がっていく「玉ねぎ」のよ うな構造をしており、分析が進むにつれて概念がより豊かで意味深いものになっていく。[14] マルクスの方法論の重要な側面は、抽象化の活用だ。社会科学は実験室で制御された実験を行うことができないことを認識したマルクスは、抽象化の力を活用し て、資本主義の基本的な力学を分離し、分析した。[15] 彼の分析は、「純粋な」形態の資本主義的生産様式に焦点を当て、多くの場合、歴史的な偶然性や具体的な経験的変動を抽象化して、その根底にある構造や傾向 を明らかにしている。[11] 弁証法的方法は、マルクスのアプローチの中心を成しているが、彼はそれについて別個の論文を書いたことはない。[8] ヘーゲルから派生したが、その基礎は「まったく反対」であるマルクスの弁証法は、「歴史的に発展したあらゆる形態は流動的な状態、運動状態にある」と理解 し、社会の「一時的な側面」を把握することを目指している。[8] これは、概念を相互関係と矛盾の中で検討し、全体の一部として相互依存する部分として理解するプロセスだ。[16] テーゼ、アンチテーゼ、シンテゼの閉じたシステムではなく、マルクスの弁証法は「拡張的論理」であり、矛盾が内面化され、議論のさらなる発展を促し、「矛 盾の永久的な拡張」を明らかにする。[17]  デビッド・ハーヴェイが概念化した『資本論』第 1 巻における中核的なカテゴリーの弁証法的展開。[18] マルクスの方法は、議論を前進させる内部矛盾を明らかにすることにある。 『資本論』の商品から始まる出発点は、多くの読者にとってやや恣意的であるように見える。[19] マルクスは、批判をどこから始めるべきかについて何十年も悩んだ。[19] 彼の「下降の方法」——直観的な現実からより深い根本的な概念へと進む——は、資本主義社会における富の原始的な形態として商品に導いた。[20] この出発点から、マルクスは分析を展開し、商品の二重性格(使用価値と交換価値)を考察し、価値の概念へと至り、さらに価値の必然的な表象形態として貨幣 へと至る。[21] この二元性とその(しばしば矛盾する)統一性を通じた進展は、彼の弁証法的表現の特徴だ[22]。 マルクスの政治経済批判は、単にこれまでの理論を反駁するものではなく、ブルジョア経済思想のカテゴリーや前提そのものを批判するものである[6]。彼 は、歴史的に特定の資本主義的関係を、物事の永遠の、自然な特性として表現する、社会関係の「自然化」や「物象化」に異議を唱えている。[23] 中心的な例は商品 Fetishism で、生産者間の社会関係が物(彼らの労働の産物)間の関係として現れ、その背後にある社会現実を隠蔽する。[24][25] マルクスは、この「魔法にかけられ、歪曲され、逆転した世界」を貫き、日常意識と政治経済学のカテゴリーを支える「日常生活の宗教」を暴露することを目指 している。[26] |

| Writing process The writing of Das Kapital was a long and arduous process, spanning several decades. Marx began intensive economic studies in the 1840s, particularly during his exile in Paris and later in London.[27] His Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 represent an early, rough draft of ideas that would eventually mature into Das Kapital.[28] Throughout the 1850s and 1860s, Marx filled numerous notebooks with research, excerpts from economic texts, and his own developing theories.[29] The Grundrisse, a series of notebooks written in 1857–1858, represents a significant milestone in the development of Das Kapital, containing extensive discussions on alienation, dialectics, and the theory of value, and serving as a missing link between his earlier manuscripts and the final published work.[29] A preliminary version, A Contribution to the Critique of Political Economy, was published in 1859 but covered only a fraction of Marx's planned work and received little attention.[30] Marx continued to revise and expand his manuscript, driven by new research and his engagement with events like the American Civil War and the rise of the International Working Men's Association, of which he became a leading figure.[31] Marx's perfectionism and his tendency to get sidetracked by polemics and contemporary political events significantly delayed the book's completion.[32] He often complained of ill health, particularly liver problems and carbuncles, which he attributed to the stress of his work and dire financial circumstances.[33] His friend and collaborator Friedrich Engels provided crucial financial and intellectual support throughout this period, frequently urging Marx to complete the work.[34] In February 1867, shortly before delivering the first volume to the printers, Marx urged Engels to read Honoré de Balzac's The Unknown Masterpiece. He saw a parallel between the story's protagonist, a painter who endlessly reworks his masterpiece to the point where nothing remains, and his own protracted struggle with Das Kapital.[35] This anecdote reveals Marx's anxieties about the intelligibility and reception of his complex work, as well as his self-perception as a creative artist engaged in a monumental task.[36] Ultimately, Marx's project extends beyond the three published volumes of Das Kapital. His preparatory writings, such as the Grundrisse, indicate a much larger plan encompassing the state, foreign trade, and the world market.[37] The conceptual apparatus developed in Das Kapital, particularly in its opening chapters, was intended to lay the foundation for this broader, though incomplete, project.[37] |

執筆過程 『資本論』の執筆は、数十年にわたる長く困難な過程だった。マルクスは 1840 年代、特にパリ、そして後にロンドンでの亡命中に、経済学の研究に没頭した[27]。1844 年の『経済哲学手稿』は、『資本論』に結実する考えの初期段階の草稿である[28]。1850 年代から 1860 年代にかけて、マルクスは数多くのノートに、研究結果、経済学書の抜粋、そして自ら展開した理論を記した。[29] 1857年から1858年に執筆されたノートシリーズ『Grundrisse』は、『資本論』の展開における重要なマイルストーンであり、疎外、弁証法、 価値理論に関する広範な議論を含み、彼の初期の草稿と最終的な出版物との間の欠落部分を埋める役割を果たした。[29] 1859年に発表された暫定版『政治経済批判序説』は、マルクスの計画した作業のほんの一部に過ぎず、ほとんど注目されなかった。[30] マルクスは、新たな研究やアメリカ内戦や国際労働者協会(マルクスが指導的役割を果たした組織)の台頭といった出来事への関与を背景に、原稿の改訂と拡大 を続けた。[31] マルクスの完璧主義と、論争や当時の政治情勢に気を取られる傾向が、この著作の完成を大幅に遅らせた。[32] 彼は、仕事によるストレスと厳しい経済状況のために、健康、特に肝臓の問題や癰に悩まされていたとよく訴えていた。[33] この期間、彼の友人であり協力者であったフリードリヒ・エンゲルスは、重要な経済的・知的支援を行い、マルクスに著作の完成を頻繁に促した。[34] 1867年2月、第1巻を印刷所に渡す直前に、マルクスはエンゲルスにオノレ・ド・バルザックの『未知の傑作』を読むよう促した。彼は、物語の主人公であ る、傑作を無限に手直しし続ける画家と、自身『資本論』との長期にわたる闘争との間に類似点を見出した。[35] このエピソードは、マルクスの複雑な著作の理解可能性と受容に対する不安、そして自身を巨大な任務に挑む創造的な芸術家として捉える自己認識を明らかにし ている。[36] 結局、マルクスのプロジェクトは、3巻からなる『資本論』の出版だけにとどまりませんでした。Grundrisse(『資本論』の草稿)などの準備段階の 著作からは、国家、外国貿易、世界市場などを網羅する、はるかに大規模な計画があったことが伺えます[37]。『資本論』、特にその冒頭部分で展開された 概念体系は、このより広範な、しかし未完のプロジェクトの基礎を築くことを目的としたものでした[37]。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Das_Kapital |

|

★

マルクスらが依拠したり、また批判して論敵とした、 ルイ・ブラン(Louis Blanc, 1811-1882)が資本主義を 「ある者が他者を締め出す事による、資本の占有」の状態を1850年にその ように呼んだようだ。フランス語では資本主義は1753年には商品を所有する人の意味ですでに使われていたそうだ。ピエール・ジョゼフ・プルードン(Pierre Joseph Proudhon, 1809-1865)は、フェルナン・ブローデルの説によると資本主義の体制のもとでは労働する者は資本を持たないと説明している。『資本論』の中では、 資本家のシステムないしは、本家の生産様式などと表現されていて、彼らが批判してやまない制度を資本主義とは呼ばなかったようだ。『資本論』第2巻では、 資本主義はわずか1度だけしかでてこない(ドイツ語のウィキペディアKapitalismusよ り)。日本語のウィキペディアも、資本主義とマルクスらの関係については曖昧なままの説明に終わっている。

カール・マルクス(フリードリヒ・エンゲルス

補筆等)『資本論』

第1部 第1部は資本の生産過程の研究である。 商品と貨幣 マルクスは、巨大な資本主義経済を構成する、最も単純でありふれた要素である商品の分析から出発する。冒頭でマルクスはいう。「資本主義的生産様式が支配 している社会の富は、巨大な商品集合体として、個々の商品はその富の要素形態として現われる。だから、私は、商品の分析から叙述を開始する。」[4] 商品は、人間の欲望をみたす使用価値(近代経済学で言うところの効用の対象となるもの)と、他のものとの交換比率であらわされる交換価値(発展した貨幣表 現としては価格)をもつ。等価関係におかれた二商品は、なぜ価値が等しいと言えるのか。使用価値が等しいからではない。なぜなら使用価値が異なるからこそ 交換の意味があるからである。では商品から使用価値を取り去ると何が残るか。それは、商品とは、自然物になんらかの人間の労働が付け加わった労働生産物で ある、ということだけである。二つの商品が等価であるというとき、その商品の生産に費やされた労働の量が等しい。しかもこの労働は、シャツや綿布といった 具体的な使用価値を形成するような、裁縫労働や織布労働といった具体性のある労働(具体的有用労働)ではない。労働の具体性をはぎとられた抽象的な労働、 単なる人間の能力の支出としての抽象的人間労働、そのような労働の生産物として二つの価値を持つ商品は等しいとされる。抽象的人間労働の凝固物、これが価 値の実体である。価値の量すなわち抽象的人間労働の量は、基本的には労働時間によってはかられ、その際に労働の強度や労働の複雑さが考慮される。 さらに、価値量を規定する労働時間は、その商品を生産するのに必要な個別的、偶然的な労働時間ではなく、社会的に必要とされる平均的労働時間である。たと えば、ある社会に、1日8時間労働で1着のシャツをつくる商品生産者Aと、1日8時間労働で7着のシャツをつくる商品生産者Bがいるとすれば、社会全体と しては16時間労働で8着のシャツが生産され、平均すれば、1着あたりに2時間労働が費やされていることになる。商品生産者Aが手にするのは2時間労働分 の価値、商品生産者Bが手にするのは14時間労働分の価値である。したがってよく誤解されるように、怠け者が得をするわけではない。 商品の価値は、その商品の生産に費やされる社会的に平均的な労働量によって決まる。これがマルクスが、アダム・スミスやリカードから受け継ぎ発展させた労働価値説のあらましである。 しかし、商品は自らの価値を自分だけで表現することはできない。ある商品の価値量は、他の商品の交換価値量によって表現される。これが貨幣の起源である。 商品社会で、ある一つの商品の使用価値量によって他のすべての商品の価値量を表現することが社会的合意となった場合、その特殊な商品が貨幣となるのであ る。貨幣商品の代表が金(gold)であり、その使用価値量、すなわち重量が貨幣の単位となった。 また、商品の価値を貨幣で表現したものが価格である。ある商品の価格は需要供給の変動により、価値と離れて変動するが、価値はこの価格変動の重心に存在し、長期的平均的には、商品が含む労働量によって、価値によって価格は規定される。 商品や貨幣は、資本を説明するための論理的前提である。一般の商品流通は、自分の所有する商品と相手のもつ商品との間の、貨幣を媒介とした交換の過程であ り、商品-貨幣-商品である。この流通は「買うために売る」、つまり欲しい商品を手に入れ、その使用価値を消費することによって終わる。これに対して、資 本としての貨幣の流通は「売るために買う」、…貨幣-商品-貨幣… である。この流通の目的は価値、しかも、より多くの価値を得ることであり、資本としての貨幣の流通は終わることのない無限の過程である。資本とは「自己増 殖する価値」であり、これが最初の資本概念である。資本を理解するためには、価値とは何か、貨幣とはなにか、商品とはなにかが理論的に明らかにされている 必要があったために、資本概念の前に商品、貨幣、価値などの概念が説明されていたわけである。 貨幣の資本への転化、剰余価値の生産 では、資本はどのようにして価値増殖し、儲けを得るのか。その答えは、自ら価値を生産する特殊な商品すなわち労働力商品を所有する、賃金労働者からの搾取によってである。 機械などの生産手段や貨幣がそのまま資本になるのではない。ある歴史的条件の下で「資本」に転化する。その決定的な条件とは、生産手段を所有するブルジョ アジー(資本家階級=生産手段の所有者)と、封建的身分からも生産手段の所有からも自由となった、労働力商品以外に売るべき商品を何ももたない賃金労働者 の存在である。マルクスは産業革命当時のイギリスでよく見られたラッダイト運動を機械などの「物質的な生産手段」ではなく、この「社会的な搾取形態」を攻 撃すべきだと批判した[5]。 労働(兵器生産) 資本(その人格化としての資本家)は、労働者から労働力商品を購買する。労働者はその対価として、賃金を受け取る。賃金は労働力商品の価格である。労働力 商品の価値はその再生産のために必要な費用、すなわち労働者と家族の生活費によって決まる。労働力商品の使用価値は、労働して価値を生み出すこと、しかも 資本家にとっての使用価値は、賃金を超える価値を生み出すことである。賃金を超えて労働者が生み出した価値が「剰余価値」であり、資本家がこれを取得す る。——これがマルクスが明らかにした搾取(労働者が生み出した価値-賃金=剰余価値)の秘密であり、資本の儲けの秘密である。たとえば日当1万円の労働 者が2万円分の価値を生み出すなら、差し引き1万円分の剰余価値が資本家のものとなる。逆に言えば、剰余価値をうまない労働者、自分の賃金以上の価値を生 み出さないような労働者は、資本にとっては購入する必要も動機もない。 資本は使用価値を消費する目的のために生産を行うのではなく、無限の剰余価値(対象化された不払労働)の追求、すなわち「もうけ」のために生産を行う。し たがって、例えばいくら飢餓が生じ、食糧の生産が必要であっても、もうけが生じなければ資本は生産はしない。逆に兵器など社会にとって有害なものでも、も うけが出れば資本は生産する。マルクスはこのことを『資本論』の中で、「まず第一に資本主義的生産過程の推進的な動機であり規定的な目的であるのは、資本 のできるだけ大きな自己増殖、すなわちできるだけ大きい剰余価値生産、したがって資本家による労働力のできるだけ大きな搾取である」と書いた。 剰余価値生産の二つの方法 絶対的剰余価値生産と相対的剰余価値生産 資本が取得する剰余価値を増加させるには二つの方法がある。第一に、労働力の価値(またはその価格表現である賃金)が一定であるなら、労働時間を延長させ ることである。日当1万円の労働者が8時間労働で2万円分の価値を生み出すとき、12時間労働に延長すれば3万円分の価値を生み出し、剰余価値は1万円分 増加する。これを絶対的剰余価値生産という。ただし、この方法には限界がある。まず1日は24時間しかない。さらに賃金労働者は労働時間の短縮を求めて労 働組合を組織して資本家に抵抗する。 そこで、とられる第二の方法は、労働時間が一定ならば労働力の価値または賃金を減らすことである。先ほどの労働者の日払い賃金を1万円から5千円に半減さ せれば、剰余価値は2万円から2万5千円に増大する。これを相対的剰余価値生産という。しかし、無前提に労働力の価値を減らすことはできない。労働力の価 値または賃金は、労働力商品の再生産費、つまり労働者とその家族の生活費によって決まっている。資本の側から一方的に賃金を減らすことは、労働者を生活不 能にし、労働力商品の再生産を不可能にさせる。賃金労働者なくして資本は剰余価値生産できないから、短期的にはともかく長期的にはこのようなことは不可能 である。ではどうするか。それは生産力の上昇によって可能となる。生産力を上昇させ、労働者の生活手段を構成する商品の価値が安くなれば、労働者の生活費 も安くなり、労働力商品の価値が低下し、賃金を引き下げても労働力の再生産が可能となる。賃金を半減させるためには、生産力が二倍となればよいのである。 個々の資本はより安価な商品を目指して生産力を上昇させるために、相互に競争している。この競争が諸資本を強制し、個々の商品を安くさせ、生活費を安くさ せ、賃金を引き下げる前提を生み出している。 生産力を上昇させる手段には、協業、分業に基づく協業、児童労働[6]機械制大工業があり、マルクスはそれぞれについて分析している。 資本の蓄積 賃金労働者を搾取して資本が得た剰余価値は、資本家の所有するところとなる。資本家はこれを全て消費することも可能だが、「資本の人格化」としての資本家 は個人的消費を節約して、剰余価値を再び資本に転化し、資本蓄積がおこなわれる(剰余価値の資本への転化)。ここから資本家の「禁欲」の結果、富が蓄積さ れるという社会的意識が生じ、禁欲を善とするプロテスタンティズムが資本主義の精神となる(マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義 の精神』)。 資本の蓄積の過程は、ますます多くの賃金労働者が資本に包摂されることであり、資本-賃労働関係の拡大再生産である。歴史的にヨーロッパでは、羊毛生産の ために封建領主が農民を土地から追い出す囲い込みによって、農村から駆逐された農民が、産業都市に移住しプロレタリアートに転化した。資本主義の初期に現 れる、国家の暴力を利用したプロレタリアートの創出を本源的蓄積という。 また、相対的剰余価値生産に伴う生産力の増大は、剰余価値から転化される資本について、不変資本(生産手段購入に投じられた資本)に対する可変資本(労働 力購入に投じられた資本)の比率を相対的に小さくしていく(資本の有機的構成の高度化)。こうして賃金労働者のますます多くの一定部分が、相対的過剰人口 (失業者や半失業者)に転化する。資本主義的生産のもとでは、一方で資本家の側には富が蓄積され、他方で賃金労働者の側には貧困が蓄積されていく。これを マルクスは「資本蓄積の敵対」と呼び生産関係の観点からこの現象を分析した自著の『哲学の貧困』第2章第1節を引用している。[7] 資本蓄積の発展に伴って、生産は次第に集積し、自由競争は独占へと転化する。賃金労働者によって担われる生産の社会化が進む一方で、依然として富の取得は 資本家に委ねられて私的なままであり、資本と賃労働の間の矛盾はますます大きくなる。この矛盾が資本主義の「弔いの鐘」となる、とマルクスは第1部を結 ぶ。 第1部では、剰余価値が生産過程において賃金労働者からの搾取によって生み出されていることを示した。剰余価値は利潤、利子、地代の本質、実体であり、利潤、利子、地代は剰余価値の現象形態である。これらについては、第3部で分析される。 |

Capital: A Critique of Political

Economy. A Critique of Political Economy, Book One: The Process of

Production of Capital Prefaces and Afterwords Part I: Commodities and Money Ch. 1: Commodities Ch. 1 as per First German Edition Ch. 2: Exchange Ch. 3: Money, or the Circulation of Commodities Part II: The Transformation of Money into Capital Ch. 4: The General Formula for Capital Ch. 5: Contradictions in the General Formula of Capital Ch. 6: The Buying and Selling of Labour-Power Part III: The Production of Absolute Surplus-Value Ch. 7: The Labour-Process and the Process of Producing Surplus-Value Ch. 8: Constant Capital and Variable Capital Ch. 9: The Rate of Surplus-Value Ch. 10: The Working-Day Ch. 11: Rate and Mass of Surplus-Value Part IV: Production of Relative Surplus Value Ch. 12: The Concept of Relative Surplus-Value Ch. 13: Co-operation Ch. 14: Division of Labour and Manufacture Ch. 15: Machinery and Modern Industry Part V: The Production of Absolute and of Relative Surplus-Value Ch. 16: Absolute and Relative Surplus-Value Ch. 17: Changes of Magnitude in the Price of Labour-Power and in Surplus-Value Ch. 18: Various Formula for the Rate of Surplus-Value Part VI: Wages Ch. 19: The Transformation of the Value (and Respective Price) of Labour-Power into Wages Ch. 20: Time-Wages Ch. 21: Piece-Wages Ch. 22: National Differences of Wages Part VII: The Accumulation of Capital Ch. 23: Simple Reproduction Ch. 24: Conversion of Surplus-Value into Capital Ch. 25: The General Law of Capitalist Accumulation Part VIII: Primitive Accumulation Ch. 26: The Secret of Primitive Accumulation Ch. 27: Expropriation of the Agricultural Population from the Land Ch. 28: Bloody Legislation against the Expropriated, from the End of the 15th Century. Forcing down of Wages by Acts of Parliament Ch. 29: Genesis of the Capitalist Farmer Ch. 30: Reaction of the Agricultural Revolution on Industry. Creation of the Home-Market for Industrial Capital Ch. 31: Genesis of the Industrial Capitalist Ch. 32: Historical Tendency of Capitalist Accumulation Ch. 33: The Modern Theory of Colonisation Appendix to the First German Edition: The Value-Form |

|

第2部 第2部は資本の流通過程の研究、すなわち、資本制的生産様式の再生産に関する研究である。第1部がマルクス自身が構成や叙述の仕上げ、刊行まで関わったの に対し、第2部は、マルクスの死後、残されていたいくつかの草稿(第2部のエンゲルスによる序文を参照)をエンゲルスが編集、刊行したものである。 第1篇と第2篇は資本の循環や回転などを扱っており、個別資本の流通過程での運動を考察した。いわば資本家が経営の上で資本の動きを見る時と同じ視点であ る。実際、マルクスは、工場経営者であったエンゲルスにしばしば資本の回転率などについて照会の手紙を送り、経営のリアルな現実における実務を学び、この 草稿に反映させている。 第3篇は社会全体における資本の流通過程の研究である。「再生産論」と呼ばれる理論分野で、社会的総資本の観点から、資本制的生産様式を維持・持続するた めに、資本の生産・流通・再投下が、どのような制約・条件の下でおこなわれているかを考察したものである。マルクスはフランソワ・ケネーの経済表に刺激を 受けながら「再生産表式」とよばれるモデルをつくりあげ、マクロ的視点から資本の流通・循環を論じた。 |

|

第3部 第3部は、資本主義的生産の総過程の研究である。第3部も第2部と同様に、マルクス自身の手で刊行されたものではなく、マルクスの草稿をエンゲルスが編集(第3部のエンゲルスによる序文を参照)したものである。 第3部は第1部と第2部の研究をふまえ、資本主義経済の一般的・普遍的な諸現象である費用価格、利潤、平均利潤率、利潤率の傾向的低下の法則、利子、地代などを扱い、資本主義経済の全体像の再構成を試みた。 |

★資本論(ウィキペディア日本語)

『資本論 経済学批判』

(しほんろん けいざいがくひはん、独: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie、英:

Capital: Critique of Political

Economy)は、プロイセン王国の社会主義者カール・マルクスによる経済学書。略称は、『資本論』(しほんろん、独: Das Kapital

、英: Capital)。 唯物論哲学、政治経済批判、政治学の基礎となる理論的な評論である。ドイツ古典哲学の集大成とされるヘーゲルの弁証法を批判的に継承したうえで、それまでの経済学の批判的再構成を通じて、資本主義的生産様式、剰余価値の生成過程、資本の運動諸法則を明らかにした。 全3巻(全3部)から成る。冒頭に、「忘れがたきわが友 勇敢、誠実、高潔なプロレタリアート前衛戦士 ヴィルヘルム・ヴォルフ(英語版)にささぐ」との献辞が記されている[1]。2013年に『共産党宣言』とともに資本論初版第1部が国際連合教育科学文化 機関(UNESCO)の世界の記憶に登録された[2]。 |

|

| 成立の経過 概要 1867年に第1部が初めて刊行され、1885年に第2部が、1894年に第3部が公刊された。第1部は、マルクス自身によって発行されたが、第2部と第3部は、マルクスの死後、マルクスの遺稿をもとに、フリードリヒ・エンゲルスの献身的な尽力によって編集・刊行された。 「第4部」となる予定だった古典派経済学の学説批判に関する部分は、エンゲルスの死後、カール・カウツキーによって公刊されたが、『資本論』という表題に 関する版権の問題、カウツキーの「独自の見解」などにより、『資本論』第4部としてではなく『剰余価値学説史』(3巻4分冊)の表題で刊行された。その 後、ソビエト連邦のマルクス・レーニン主義研究所によって新たな編集による版(アカデミー版)が刊行された。これはさらに修訂されてMarx- Engels-Werkeの第26巻Ⅰ~Ⅲ(ヴェルケ版または全集版)として刊行された。現在の日本語訳の多くはこれにもとづいている。 |

|

詳細 エンゲルス(1877年)  マルクス直筆の草稿 マルクスは、『新ライン新聞』の編集者として、物質的な利害関係を扱う過程で、次第に、社会変革のためには物質的利害関係の基礎をなす経済への理解の必要性を認識し、経済学研究に没頭していった。 1843年以来、マルクスは経済学の研究を開始する。亡命先のパリでの研究から始まり、9冊の『パリ・ノート』、6冊の『ブリュッセル・ノート』、5冊の 『マンチェスター・ノート』などとしてその成果が残っている。なお、これらのノートは、いずれも『資本論』草稿ではない。 1849年、マルクスはロンドン亡命後、大英図書館に通って研究を続け、1850年 - 1853年までの成果として『ロンドン・ノート』24冊を書き上げた。これはマルクスのノート中、最大分量を占める経済学ノートであるが、この時期のノー トの内容には国家学、文化史、女性史、インド史、中世史、また時事問題など、内容の異なる多くの論が併存しており、この時期にマルクスの研究が経済学批判 に特化したとはいえない。 マルクスが経済学批判に関する執筆にとりかかったのは1857年からである。これは商品・貨幣を論じるごく一部のものにとどまり、『経済学批判、第一分 冊』として1859年に刊行された。また、この時期の原稿は『経済学批判要綱』『剰余価値学説史』として、マルクスの死後に出版された。 『資本論』そのものの草稿で最も中心的となったものは、1863年から1865年末までに執筆された草稿群である。ここでマルクスはおおまかな全3部の草 稿の形を書き終えた。ただし、これは問題意識に基づくメモが終わったという意味にとどまり、それを再吟味・再構成し、文章として叙述し直し、清書するとい う作業は丸々残された。この「1863年から1865年までの草稿」のことを新MEGA[3]編集委員はまとめて「第3の資本論草案」と呼んでいる。しか しこの草稿も未完成のものであり、マルクスはそのことに自覚的であった。この第2部と第3部の草稿についてマルクスは1866年の段階でエンゲルスに宛て て、「でき上がったとはいえ、原稿は、その現在の形では途方もないもので、僕以外のだれにとっても、君にとってさえも出版できるものではない」と手紙に書 いたほどであった。 1867年9月14日に第1部が刊行されたが、その後もマルクスは叙述の改善をくり返し、「まったく別個の科学的価値を持つ」と自分で称するほどに納得で きる版となったフランス語版が出版されたのはようやく1872年 - 1875年であった。このように、マルクスは第1部刊行後も改訂に改訂を重ね、第2部と第3部の作業は大幅に遅れ、貧困と病苦の中で膨大な未整理草稿を残 したまま、1883年に世を去った。マルクスは大変な悪筆であったので、遺稿はエンゲルスしか読めず、編集作業は彼にしか行うことができなかった(後にマ ルクスの文字の読み方をカウツキーとベルンシュタインに伝授)。エンゲルスは、マルクスが遺した膨大な草稿と悪筆の前に、夜間の細かい作業を余儀なくさ れ、目を悪くしたとされる。なお2004年には、『資本論』第2部の編集に際してはエンゲルスとともに、今まで「エンゲルス原稿編集の口述筆記者」として 扱われていたオスカル・アイゼンガルテンが相当程度この編集作業に関与していたことが明らかになっている。 『経済学批判』という題でマルクスが最初に構想していたのは全6編であったが、それは後に『資本論』全4部構成に変更された。マルクスの『資本論』構想は 理論的展開から成る第1部 - 第3部と、学説史から成る第4部であった。しかしマルクスの生前に刊行されたのは第1部(諸版があり、独語初版、改訂第2版、マルクス校閲仏語版、ロシア 語版)のみで、あとに残ったのは膨大な経済学批判に関するノート類である。現在それらの草稿の多くはオランダのアムステルダムにある社会史国際研究所、あ るいはソビエト連邦の崩壊後にロシア連邦が引き継いだモスクワの現代史文書保管・研究ロシアセンターに保管されている。 |

|

| 構成(上掲) |

|

| 『資本論』の大要 第1部 第1部は資本の生産過程の研究である。 商品と貨幣 マルクスは、巨大な資本主義経済を構成する、最も単純でありふれた要素である商品の分析から出発する。冒頭でマルクスはいう。「資本主義的生産様式が支配 している社会の富は、巨大な商品集合体として、個々の商品はその富の要素形態として現われる。だから、私は、商品の分析から叙述を開始する。」[4] 商品は、人間の欲望をみたす使用価値(近代経済学で言うところの効用の対象となるもの)と、他のものとの交換比率であらわされる交換価値(発展した貨幣表 現としては価格)をもつ。等価関係におかれた二商品は、なぜ価値が等しいと言えるのか。使用価値が等しいからではない。なぜなら使用価値が異なるからこそ 交換の意味があるからである。では商品から使用価値を取り去ると何が残るか。それは、商品とは、自然物になんらかの人間の労働が付け加わった労働生産物で ある、ということだけである。二つの商品が等価であるというとき、その商品の生産に費やされた労働の量が等しい。しかもこの労働は、シャツや綿布といった 具体的な使用価値を形成するような、裁縫労働や織布労働といった具体性のある労働(具体的有用労働)ではない。労働の具体性をはぎとられた抽象的な労働、 単なる人間の能力の支出としての抽象的人間労働、そのような労働の生産物として二つの価値を持つ商品は等しいとされる。抽象的人間労働の凝固物、これが価 値の実体である。価値の量すなわち抽象的人間労働の量は、基本的には労働時間によってはかられ、その際に労働の強度や労働の複雑さが考慮される。 さらに、価値量を規定する労働時間は、その商品を生産するのに必要な個別的、偶然的な労働時間ではなく、社会的に必要とされる平均的労働時間である。たと えば、ある社会に、1日8時間労働で1着のシャツをつくる商品生産者Aと、1日8時間労働で7着のシャツをつくる商品生産者Bがいるとすれば、社会全体と しては16時間労働で8着のシャツが生産され、平均すれば、1着あたりに2時間労働が費やされていることになる。商品生産者Aが手にするのは2時間労働分 の価値、商品生産者Bが手にするのは14時間労働分の価値である。したがってよく誤解されるように、怠け者が得をするわけではない。 商品の価値は、その商品の生産に費やされる社会的に平均的な労働量によって決まる。これがマルクスが、アダム・スミスやリカードから受け継ぎ発展させた労働価値説のあらましである。 しかし、商品は自らの価値を自分だけで表現することはできない。ある商品の価値量は、他の商品の交換価値量によって表現される。これが貨幣の起源である。 商品社会で、ある一つの商品の使用価値量によって他のすべての商品の価値量を表現することが社会的合意となった場合、その特殊な商品が貨幣となるのであ る。貨幣商品の代表が金(gold)であり、その使用価値量、すなわち重量が貨幣の単位となった。 また、商品の価値を貨幣で表現したものが価格である。ある商品の価格は需要供給の変動により、価値と離れて変動するが、価値はこの価格変動の重心に存在し、長期的平均的には、商品が含む労働量によって、価値によって価格は規定される。 商品や貨幣は、資本を説明するための論理的前提である。一般の商品流通は、自分の所有する商品と相手のもつ商品との間の、貨幣を媒介とした交換の過程であ り、商品-貨幣-商品である。この流通は「買うために売る」、つまり欲しい商品を手に入れ、その使用価値を消費することによって終わる。これに対して、資 本としての貨幣の流通は「売るために買う」、…貨幣-商品-貨幣… である。この流通の目的は価値、しかも、より多くの価値を得ることであり、資本としての貨幣の流通は終わることのない無限の過程である。資本とは「自己増 殖する価値」であり、これが最初の資本概念である。資本を理解するためには、価値とは何か、貨幣とはなにか、商品とはなにかが理論的に明らかにされている 必要があったために、資本概念の前に商品、貨幣、価値などの概念が説明されていたわけである。 |

|

| 貨幣の資本への転化、剰余価値の生産 では、資本はどのようにして価値増殖し、儲けを得るのか。その答えは、自ら価値を生産する特殊な商品すなわち労働力商品を所有する、賃金労働者からの搾取によってである。 機械などの生産手段や貨幣がそのまま資本になるのではない。ある歴史的条件の下で「資本」に転化する。その決定的な条件とは、生産手段を所有するブルジョ アジー(資本家階級=生産手段の所有者)と、封建的身分からも生産手段の所有からも自由となった、労働力商品以外に売るべき商品を何ももたない賃金労働者 の存在である。マルクスは産業革命当時のイギリスでよく見られたラッダイト運動を機械などの「物質的な生産手段」ではなく、この「社会的な搾取形態」を攻 撃すべきだと批判した[5]。 資本(その人格化としての資本家)は、労働者から労働力商品を購買する。労働者はその対価として、賃金を受け取る。賃金は労働力商品の価格である。労働力 商品の価値はその再生産のために必要な費用、すなわち労働者と家族の生活費によって決まる。労働力商品の使用価値は、労働して価値を生み出すこと、しかも 資本家にとっての使用価値は、賃金を超える価値を生み出すことである。賃金を超えて労働者が生み出した価値が「剰余価値」であり、資本家がこれを取得す る。——これがマルクスが明らかにした搾取(労働者が生み出した価値-賃金=剰余価値)の秘密であり、資本の儲けの秘密である。たとえば日当1万円の労働 者が2万円分の価値を生み出すなら、差し引き1万円分の剰余価値が資本家のものとなる。逆に言えば、剰余価値をうまない労働者、自分の賃金以上の価値を生 み出さないような労働者は、資本にとっては購入する必要も動機もない。 資本は使用価値を消費する目的のために生産を行うのではなく、無限の剰余価値(対象化された不払労働)の追求、すなわち「もうけ」のために生産を行う。し たがって、例えばいくら飢餓が生じ、食糧の生産が必要であっても、もうけが生じなければ資本は生産はしない。逆に兵器など社会にとって有害なものでも、も うけが出れば資本は生産する。マルクスはこのことを『資本論』の中で、「まず第一に資本主義的生産過程の推進的な動機であり規定的な目的であるのは、資本 のできるだけ大きな自己増殖、すなわちできるだけ大きい剰余価値生産、したがって資本家による労働力のできるだけ大きな搾取である」と書いた。 |

|

| 剰余価値生産の二つの方法 絶対的剰余価値生産と相対的剰余価値生産 資本が取得する剰余価値を増加させるには二つの方法がある。第一に、労働力の価値(またはその価格表現である賃金)が一定であるなら、労働時間を延長させ ることである。日当1万円の労働者が8時間労働で2万円分の価値を生み出すとき、12時間労働に延長すれば3万円分の価値を生み出し、剰余価値は1万円分 増加する。これを絶対的剰余価値生産という。ただし、この方法には限界がある。まず1日は24時間しかない。さらに賃金労働者は労働時間の短縮を求めて労 働組合を組織して資本家に抵抗する。 そこで、とられる第二の方法は、労働時間が一定ならば労働力の価値または賃金を減らすことである。先ほどの労働者の日払い賃金を1万円から5千円に半減さ せれば、剰余価値は2万円から2万5千円に増大する。これを相対的剰余価値生産という。しかし、無前提に労働力の価値を減らすことはできない。労働力の価 値または賃金は、労働力商品の再生産費、つまり労働者とその家族の生活費によって決まっている。資本の側から一方的に賃金を減らすことは、労働者を生活不 能にし、労働力商品の再生産を不可能にさせる。賃金労働者なくして資本は剰余価値生産できないから、短期的にはともかく長期的にはこのようなことは不可能 である。ではどうするか。それは生産力の上昇によって可能となる。生産力を上昇させ、労働者の生活手段を構成する商品の価値が安くなれば、労働者の生活費 も安くなり、労働力商品の価値が低下し、賃金を引き下げても労働力の再生産が可能となる。賃金を半減させるためには、生産力が二倍となればよいのである。 個々の資本はより安価な商品を目指して生産力を上昇させるために、相互に競争している。この競争が諸資本を強制し、個々の商品を安くさせ、生活費を安くさ せ、賃金を引き下げる前提を生み出している。 生産力を上昇させる手段には、協業、分業に基づく協業、児童労働[6]機械制大工業があり、マルクスはそれぞれについて分析している。 |

|

| 資本の蓄積 賃金労働者を搾取して資本が得た剰余価値は、資本家の所有するところとなる。資本家はこれを全て消費することも可能だが、「資本の人格化」としての資本家 は個人的消費を節約して、剰余価値を再び資本に転化し、資本蓄積がおこなわれる(剰余価値の資本への転化)。ここから資本家の「禁欲」の結果、富が蓄積さ れるという社会的意識が生じ、禁欲を善とするプロテスタンティズムが資本主義の精神となる(マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義 の精神』)。 資本の蓄積の過程は、ますます多くの賃金労働者が資本に包摂されることであり、資本-賃労働関係の拡大再生産である。歴史的にヨーロッパでは、羊毛生産の ために封建領主が農民を土地から追い出す囲い込みによって、農村から駆逐された農民が、産業都市に移住しプロレタリアートに転化した。資本主義の初期に現 れる、国家の暴力を利用したプロレタリアートの創出を本源的蓄積という。 また、相対的剰余価値生産に伴う生産力の増大は、剰余価値から転化される資本について、不変資本(生産手段購入に投じられた資本)に対する可変資本(労働 力購入に投じられた資本)の比率を相対的に小さくしていく(資本の有機的構成の高度化)。こうして賃金労働者のますます多くの一定部分が、相対的過剰人口 (失業者や半失業者)に転化する。資本主義的生産のもとでは、一方で資本家の側には富が蓄積され、他方で賃金労働者の側には貧困が蓄積されていく。これを マルクスは「資本蓄積の敵対」と呼び生産関係の観点からこの現象を分析した自著の『哲学の貧困』第2章第1節を引用している。[7] 資本蓄積の発展に伴って、生産は次第に集積し、自由競争は独占へと転化する。賃金労働者によって担われる生産の社会化が進む一方で、依然として富の取得は 資本家に委ねられて私的なままであり、資本と賃労働の間の矛盾はますます大きくなる。この矛盾が資本主義の「弔いの鐘」となる、とマルクスは第1部を結 ぶ。 第1部では、剰余価値が生産過程において賃金労働者からの搾取によって生み出されていることを示した。剰余価値は利潤、利子、地代の本質、実体であり、利潤、利子、地代は剰余価値の現象形態である。これらについては、第3部で分析される。 |

|

| 第2部 第2部は資本の流通過程の研究、すなわち、資本制的生産様式の再生産に関する研究である。第1部がマルクス自身が構成や叙述の仕上げ、刊行まで関わったの に対し、第2部は、マルクスの死後、残されていたいくつかの草稿(第2部のエンゲルスによる序文を参照)をエンゲルスが編集、刊行したものである。 第1篇と第2篇は資本の循環や回転などを扱っており、個別資本の流通過程での運動を考察した。いわば資本家が経営の上で資本の動きを見る時と同じ視点であ る。実際、マルクスは、工場経営者であったエンゲルスにしばしば資本の回転率などについて照会の手紙を送り、経営のリアルな現実における実務を学び、この 草稿に反映させている。 第3篇は社会全体における資本の流通過程の研究である。「再生産論」と呼ばれる理論分野で、社会的総資本の観点から、資本制的生産様式を維持・持続するた めに、資本の生産・流通・再投下が、どのような制約・条件の下でおこなわれているかを考察したものである。マルクスはフランソワ・ケネーの経済表に刺激を 受けながら「再生産表式」とよばれるモデルをつくりあげ、マクロ的視点から資本の流通・循環を論じた。 |

|

| 第3部 第3部は、資本主義的生産の総過程の研究である。第3部も第2部と同様に、マルクス自身の手で刊行されたものではなく、マルクスの草稿をエンゲルスが編集(第3部のエンゲルスによる序文を参照)したものである。 第3部は第1部と第2部の研究をふまえ、資本主義経済の一般的・普遍的な諸現象である費用価格、利潤、平均利潤率、利潤率の傾向的低下の法則、利子、地代などを扱い、資本主義経済の全体像の再構成を試みた。 |

|

| 『資本論』草稿 エンゲルスらの編集方針は長らく最も権威あるものとして扱われ、現在でも『資本論』というときには、マルクスが完全に責任をもった1部とともにこのエンゲ ルス編集の2部・3部をふくめた全3部を指すことが多い。しかし、その後マルクスが書いた『資本論』草稿の研究が進み、エンゲルスの編集成果を踏まえつつ も、現在残されている草稿全体からよりマルクスの正確な『資本論』構想が浮かび上がってきた。 『資本論』の草稿とその準備労作と考えられるものを以下の7つに大別して記述する。 1. 『経済学批判要綱』とその他の諸草稿(1857年 - 1858年) まず『要綱』の草稿が最初に書かれている。『経済学批判要綱』と『経済学批判』とは関係性があるが基本的には別の草稿・著作であり、紛らわしいため『要 綱』のことをドイツ語読みで『グルントリッセ』 ("Grundrisse") と呼ぶのが一般的である。これらは1857年10月から翌1858年5月にかけて執筆された7冊のノートである。 これに先行して書かれた「バスティアとケアリ」(1857年7月)および「序説」( "Einleitung" 、1857年8月 - 9月)とを総称して「1857年 / 1858年の諸草稿」と呼ぶ。これらが通常『経済学批判要綱』と呼ばれる草稿に当たる。マルクスはこの草稿を最初に書き上げる中で、全6部から成る経済学 批判の体系を構想していった。日本語版では大月書店から刊行された『経済学批判要綱』全5巻に相当し、また『資本論草稿集』全9巻中の第1巻・第2巻に収 録された部分に当たる。 2. 『経済学批判』第1部原初稿(1858年 - 1859年) これがいわゆる『経済学批判』として刊行されたマルクスの著作の原初稿。 これは上記のように全6編として構想されたものの第1部に当たり、「序文」、「第1章 商品」、「第2章 貨幣または単純流通」からなる著作である。なお、この中の「序文」 ("Vorwort") と、『要綱』の中の「序説」 ("Einleitung") は別のものである。「唯物史観の公式」として知られる「上部構造・経済的土台」の概念がマルクスの全著作中で出てくるのは、ここのみである。 『経済学批判』は『要綱』の中の「貨幣に関する章」をもとに作成した原初稿 (Urtext) をさらに改稿して成立している。マルクスは全6部の構想のうち、第1部としてこの『経済学批判』を書いた。当然続く作品は第2部以降として構想されていた が、この計画は後年に破棄され、書名を『資本(論)』 ("Das Kapital") に変更し、全3巻4部に構成を改めた。 3. 『経済学批判』草稿(1861年 - 1863年) 紛らわしいので前2者と区別するため「1861年 - 1863年草稿」と呼ばれる。 1861年8月から1863年7月にかけてマルクスは23冊のノートを書く。マルクスは『経済学批判』第1部の続きとしてこれを「第3章 資本一般」から書き始めたが、途中でその方針は変更される。 マルクスは1862年12月28日に手紙の中で、すでに書いたものを推敲・清書して『資本論 - 経済学批判』として刊行する旨を書いているので、この頃にマルクスの“経済学批判・全6部”という構想が“資本論・全4部”構想に変化していったことがわかる。 この「1861年 - 1863年草稿」は新MEGA編集者によって「第2の『資本論』草案」と呼ばれており、大月書店から出ている『資本論草稿集』では第4巻から第9巻に相当する。 また、この「1861年 - 1863年草稿」23冊のノートの中には「剰余価値に関する諸学説」の草稿が含まれている。エンゲルスはこれを『資本論』第4部として構想されていた「剰 余価値学説史」の本体になるものと判断したが、それを編集することはもはや自分には不可能であると考えたため、この仕事をベルンシュタインとカウツキーに 委ね、悪筆で有名なマルクス独特の筆致の読み方を特訓した。後にベルンシュタインは『マルクス=エンゲルス往復書簡集』を編集・刊行。カウツキーは『資本 論』の第4部となるはずだった『剰余価値学説史』を独自の一つの著作として編集・刊行する。 4. 「1863年 - 1865年経済学草稿」 上記「1861年 - 1863年草稿」を書き上げた後、マルクスは清書をするため、1863年8月から『資本論』第1巻第1部の「資本の生産過程」の原稿を書き始める。その後、1865年末までには第3部の全7篇までの草稿をほぼ書き上げることになる。 この「1863年 - 1865年経済学草稿」では『資本論』全4部構想が定まり、「第1部 資本の生産過程」「第2部 資本の流通過程」「第3部 総過程の諸形象化」の理論的な3部の後に第4部として学説史的叙述がまとめられることが確定する。したがってこの時期に『資本論』の理論的な3つの部分が 書き上げられたと考えられている。この部分がいわゆる資本論の初稿であり、この「1863年 - 1865年経済学草稿」は新MEGA編集者によって「第3の『資本論』草案」と呼ばれている。 5. 「1865年 - 1867年の経済学諸草稿」 1867年4月12日にマイスナー書店に渡された『資本論』第1部の印刷用原稿は、同年8月に『資本論』第1部初版として出版される。 第1部の執筆・出版に執心していたマルクスだが、この時期に彼は第2部と第3部への補足の必要性を感じていた。そのため、この時期に書かれた第2部・第3 部補足のための諸草稿が存在している。これに関してはエンゲルスがマルクスの死後に『資本論』第2部・第3部出版の際に部分的に利用している。もちろんこ の中には実際にエンゲルス版『資本論』に採用されずに埋もれたままの草稿も存在する。これは新MEGAの第II部第4巻第4分冊に収録される予定である (2007年現在未刊)。 6. 「1868 - 1881年の『資本論』第2部諸草稿」 この草稿群は主に『資本論』第2部の書き直しを含む長短種々の草稿。つまり『資本論』第2部の全体草稿である。第2部は周知のようにマルクスの死によって 未完成に終わった。この草稿類の中でも1868年12月初旬から1870年半ばまでに書かれたものは、「第2部の草稿のうちで、ある程度まででき上がって いる唯一のもの」(エンゲルス)である。これもまたエンゲルス版に部分的に利用されている。 1870年の草稿を書いてからのマルクスは、執筆を中断した一時期を挟んでから1877年3月末に再びペンを執る。これもまた第2部のための補筆・書き直 しを含んだ諸草稿になる。ここでマルクスは3度にわたって第2部第1章の書き上げを試み、またその後、1880年末頃から1881年にかけて第3章の新た な書き直しを試みている。これらの草稿がマルクスが生前に書いた『資本論』全3部のための最後の草稿となった。 7. それ以外の諸草稿 上記以外の草稿について、まず第3部第1章に関して次の草稿が存在する。 第3部第1章に関する断稿(1869年1月~1871年8月) 第3部第1章に関する断稿(1875年11月) 第3部第1章に関する断稿(1875年5月) 第3部第1章に関する断稿(1876年2月半ば) このうち2つがエンゲルスの編集によって第3部の冒頭部分に利用された。これに加えて、断片的なノート類やメモ、目次、引用資料など、マルクスによる多くの別の草稿類が存在している。 またフランス語版『資本論』では、初版の後半部分にマルクスは改訂を加えているが、このフランス語版とドイツ語版との統一を完成することなくマルクスはこ の世を去った。マルクスは生前にドイツ語第2版のどこを削除し、フランス語版のどこに置き換える必要があるかを「第1巻のための変更一覧表」で一括整理し ていたのだが、第3版編集の際にエンゲルスはその存在に気づかなかった。 エンゲルスは第3版を編集・出版する際に「変更一覧表」ではなく、その元になった第2版とフランス語版マルクス自用本の「書き込み」を参考にしている。た だ新MEGA編集委員である大村泉の研究によれば、この「書き込み」は単なる備忘録・メモの域を越えないものであり、「一覧表」の存在なしには意図が不鮮 明な部分が多数あった。こうした経緯で依拠すべき草稿が取り違えられてしまい、フランス語版で訂正された箇所が第3版では訂正がされないまま不正確になっ てしまっている。エンゲルスが「一覧表」の存在に気づいたのは、後年の英語版を監修していた1887年の時点だが、エンゲルスはなぜか第3版でも第4版 (現行流布版底本)でも編集の手入れをほとんど行わず、またこうした事実を率直に述べていない。 2007年現在も刊行中の新MEGA第II部「『資本論』および準備労作」は15巻24分冊が予定されており、その構成は以下のようになっている。  |

|

| 『資本論』の方法 マルクスが『資本論』で用いた方法は、資本主義社会全体の混沌とした表象を念頭に置き、分析と総合によって資本概念を確定し、豊かな表象を分析しながら一 歩一歩資本概念を豊かにしていくことを通じて、資本主義社会の全体像を概念的に再構成するという、分析と総合を基礎とする弁証法的方法である。 「表象された具体的なものから、ますますより希薄な抽象的なものにすすみ、ついには、もっとも単純な諸規定にまで到達するであろう。そこからこんどは、ふ たたびあともどりの旅が始まるはずであって、最後に再び人口にまで到達するであろう。だがこんど到達するのは、全体の混沌とした表象としての人口ではな く、多くの諸規定と諸関連をともなった豊かな総体としての人口である」(マルクス『経済学批判序説』)。 これがマルクスが『資本論』で用いた「上昇・下降」と言われる方法、ヘーゲル弁証法の批判的継承とされているものの核心の一つで、その方法の核心は、唯物 論を基礎とする分析と総合による対象の概念的再構成である。『資本論』のサブタイトルが「経済学批判」であるのは、当時の主流であった古典派経済学とそれ を受け継いだ経済学(マルクスの謂いによれば「俗流経済学」)への批判を通じて自説を打ち立てたからである。 マルクスが『資本論』において、古典派を批判したその中心点は、古典派が資本主義社会が歴史的性格を持つことを見ずに、「自然社会」と呼んで、あたかもそ れを普遍的な社会体制であるかのように見なしたという点にある。すなわち資本主義社会は歴史のある時点で必然的に生成し、発展し、やがて次の社会制度へと 発展的に解消されていく、という「歴史性」を見ていないというのだ。 マルクスは『資本論』第1巻の「あとがき」において、このことをヘーゲル弁証法に言及しながら、こう述べた。「その合理的な姿態では、弁証法は、ブルジョ アジーやその空論的代弁者たちにとっては、忌わしいものであり、恐ろしいものである。なぜなら、この弁証法は、現存するものの肯定的理解のうちに、同時に また、その否定、必然的没落の理解を含み、どの生成した形態をも運動の流れのなかで、したがってまたその経過的な側面からとらえ、なにものによっても威圧 されることなく、その本質上批判的であり革命的であるからである」。 こんにち、マルクス経済学やマルクス主義に対しての賛否・評価は様々であるが、資本主義の経済システムが何らかの法則を有すると認める人(あるいは、法則 を有するかもしれないと疑う人)にとって、その法則解明の第一歩は資本主義経済の価値論(かならずしも資本論に固有の価値論ではなくとも)の研究であり、 つまりは資本論の読解、これが必須の課題となる。 |

|

| 『資本論』の中の共産主義論 『資本論』は、資本主義的生産様式とそれに照応する生産・交易諸関係を研究した著作であり[8]、共産主義の未来モデルを描いた著作ではない。ただし、マ ルクスは資本主義の諸特徴を、資本主義以前の生産様式(封建制、奴隷制など)の場合や、未来の協同社会(共産主義社会)の場合としばしば対比している。 『資本論』全3部の中で「共産主義社会」と記載されている箇所は第一部の「共産主義社会では、機械は、ブルジョワ社会とはまったく異なった躍動範囲をも つ」と第二部の「共産主義社会では社会的再生産に支障が出ないようあらかじめきちんとした計算がなされるだろう」のわずか2箇所である。マルクスは資本主 義とは異なる協同的な生産様式を、「結合的生産様式」、「結合した労働の様式」、「協同的生産」、「社会化された生産」などと表現している。より詳細な規 定としては、「協同的生産手段で労働し自分たちの多くの個人的労働力を自覚的に一つの社会的労働力として支出する自由な人々の連合体」(第1部第1編)、 「労働者たちが自分自身の計算で労働する社会」(第3部第1編)、「社会が意識的かつ計画的な結合体として組織」(第3部第6編)などがある。 また、『資本論』において国家は重要ではなく、「意識的計画的管理」(第1部)「意識的な社会的管理および規制」(第3部)といった形で市場の「無政府性」を理性によって規制するという一般論が述べられているだけである。 マルクスは『資本論』第3部で、「自由の国」(自由の王国とも)と「必然の国」の問題に触れ、共産主義革命の目的を述べている。すなわち、経済が資本主義 =剰余価値(もうけ)の追求から解放され、社会の合理的な規制の下に服して社会の必要に対する生産という経済本来のあり方を回復するが、それでも生産は人 間が生活していく上で必要な富をつくりだすための拘束的な労働(必然の国)が要る。しかし、この時間は時間短縮によって次第に短くなり、余暇時間(自由の 国)が拡大する。『資本論』第3部では、この時間の拡大によって人間の全面発達がおこなわれ、人間が解放されるとマルクスは主張した[9]。 |

|

| 『資本論』研究 →経済学的観点からの批判については「マルクス主義批判 § マルクス経済学批判」を参照 元々のマルクスのプランに基づく『資本論』の復元については様々な議論が起きている。 表象された具体的なものの徹底的な分析から議論が進むため、「資本の生産過程」の部では賃金や物の価格が記載されている。例として「剰余価値率」の章では 1871年4月時点の1ポンド当たりの綿の価格、「労賃」の章では当時の労働者が受け取る男女別の給与などが記載されている。 刊本 第1部のドイツ語初版は1,000冊発行された。マルクスのサイン入りは世界で15冊確認されており、日本には少なくとも4冊ある(小樽商科大学、東北大学、法政大学、関西大学が各1冊所蔵)[10]。 現在、マルクスとエンゲルスの全ての著作物を刊行する新MEGA[3]の試みが国際的な共同作業で行われ、この中で『資本論』の構成についても吟味されて いる。この新MEGAにおける第II部「『資本論』および準備労作」全15巻24分冊の編集はL・ミシケーヴィチ、L・ヴァシーナ、E・ヴァシチェンコ、 大谷禎之介、C・E・フォルグラート、R・ロート、E・コップフ、大村泉、M・ミュラーなど各国の研究者により、進められている。 |

|

| https://x.gd/SCnku |

リンク

リンク

文献

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099