サイバーフーコー主義

Cyber foucauldian

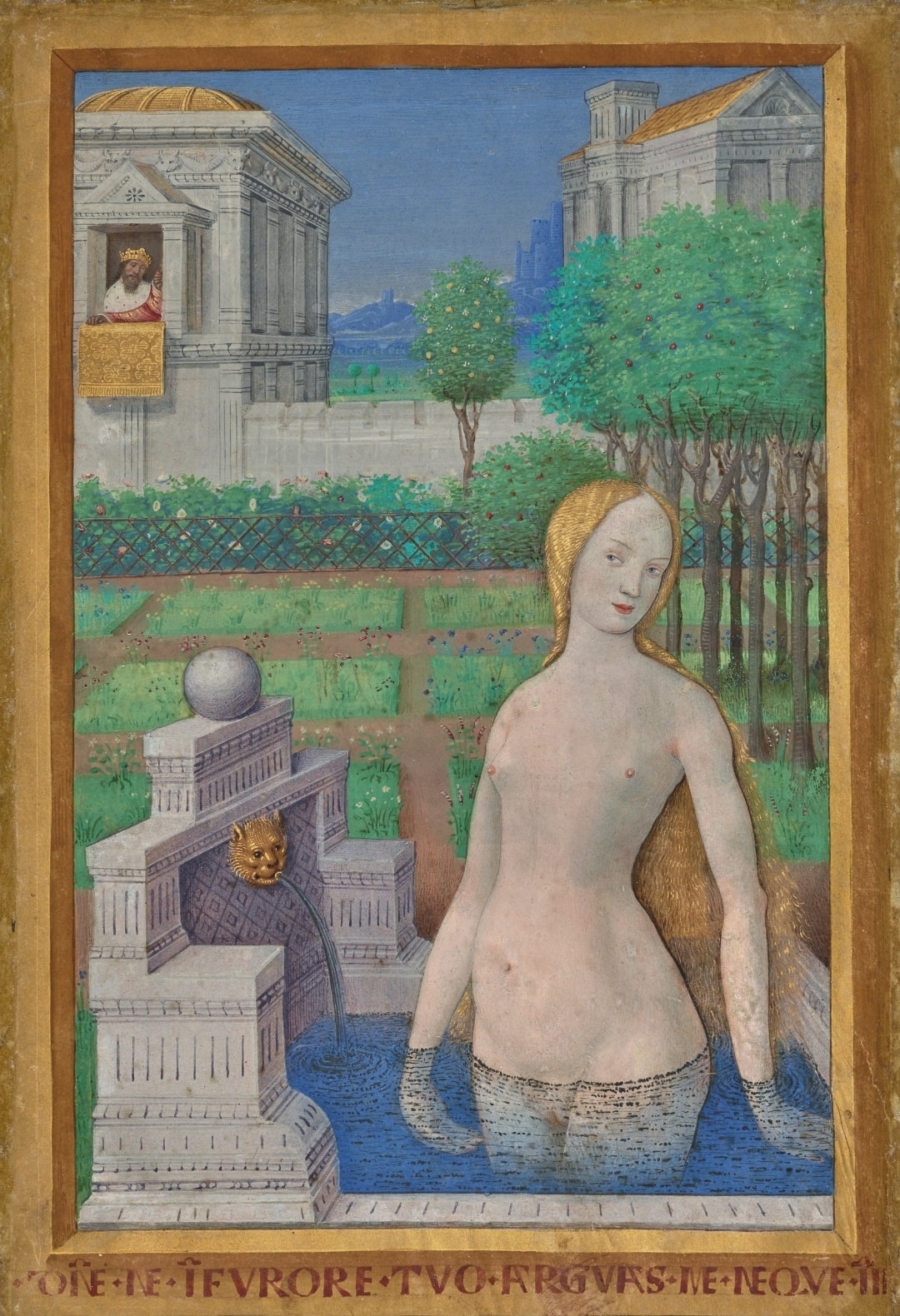

Bathsheba

Bathing; Jean Bourdichon (French, 1457 - 1521); Tours, France; 1498 -

1499; Tempera and gold on parchment; Leaf: 24.3 × 17 cm .

☆James Boyle(1) © 1997, Foucault In Cyberspace:Surveillance, Sovereignty, and Hard-Wired Censors, https://law.duke.edu/boylesite/foucault.htm

Professor

James Boyle, Duke Law School, Science & Towerview, Durham NC

27708. (ph.) 919 613-7287 (fax) 919-668-0995. e-mail++ boyle AT

law.duke.edu++

| The problems to

which the theory of sovereignty were addressed were in effect confined

to the general mechanisms of power, to the way in which its forms of

existence at the higher level of society influenced its exercise at the

lowest levels.. In effect, the mode in which powr was exercised could

be defined in its essentials in terms of the relationship

sovereign-subject. But ..we have the .. emergence or rather the

invention of a new mechanism of power possessed of a highly specific

procedural techniques.. which is also, I believe, absolutely

incompatible with the relations of sovereignty...It is a type of power which is constantly exercised by means of surveillance

rather than in a discontinuous manner by means of a system of levies or

obligations distributed over time....It presupposes a tightly knit grid

of material coercions rather than the physical existence of a

sovereign... This non-sovereign power, which lies outside the form of sovereignty, is disciplinary power...(2) |

主権理論が取り組んだ問題は、実質的に権力の一般的メカニズム、すなわ

ち社会の上位レベルにおける権力の存在形態が、下位レベルでの権力行使に及ぼす影響のあり方に限定されていた。つまり、権力行使の様式は本質的に主権者と

被支配者の関係によって定義され得た。しかし…我々は…新たな権力機構の出現、あるいはむしろ発明を目の当たりにする。これは極めて特異な手続き的技術を

備え、同時に主権関係とは絶対に相容れないものであると考える… これは、課税や義務といった時間的に分散された制度による断続的な行使ではなく、監視によって絶えず行使される権力の一種である。それは、主権者の物理的存在ではなく、緻密に張り巡らされた物質的強制の網を前提とする。主権の形態の外側に位置するこの非主権的権力こそが、規律的権力である。(2) |

| https://law.duke.edu/boylesite/foucault.htm |

★ジェームズ・ボイル先生(デューク大学ロースクール教授)

| こ

れはサイバースペースにおける法に関する論考である。私は三つの相互依存する現象に焦点を当てる。第一に、私がデジタル・リバタリアニズムの法理と呼ぶ一

連の政治的・法的仮定。第二に、国家がインターネットを規制できないという別個の、しかし関連する一連の信念。第三に、オンライン上の困難な法的問題に対

する技術的解決策への偏愛である。私は、デジタル・リバタリアニズムが私的権力の影響を盲目的に見過ごしている点で不十分だという、よく知られた批判を行

う。さらに、デジタル・リバタリアニズムがサイバースペースにおける国家自身の権力に対しても驚くほど盲目であるという、あまり知られていない主張も展開

する。実際、デジタル・リバタリアニズムの概念構造と法理学的前提は、その実践者たちに、国家がしばしば民営化された執行機関や国家支援技術を利用して、

ネット上の法的権力行使に対する想定された実践的(かつ憲法上の)制約の一部を回避する方法を無視させるように導いていると論じる。最後に、この二つの現

象の鍵となる技術的解決策は、現在認識されているほど中立でも無害でもないことを論じる。具体例としては、現政権のインターネット著作権規制案、通信品位

法(3)、暗号技術論争などを取り上げる。その過程で、故ミシェル・フーコーの著作を都合よく体系的でない形で引用し、ネットに関する法学上の正統的見解

を批判する。 |

|

| インターネットの三位一体 長らく、インターネットの愛好家たちは、国民による規制からほぼ免れるだろうと信じてきた。国民がネットを規制したくないというよりも、規制できないだろうという考えだった。その理由は、媒体の技術、ユーザーの地理的分散、そしてコンテンツの性質によって、規制が先回りされるからだ。 この三つの要素による免疫は、一種のインターネットの聖なる三位一体となり、それを信じることはコミュニティへの受け入れ条件となった。実際、これから議 論する考え方はネット上であまりにもよく知られているため、文化が与えうる最高の地位を獲得している。つまり、それらは陳腐な決まり文句となったのだ。 |

・媒体の技術 ・ユーザーの地理的分散 ・コンテンツの性質 |

| ネットは検閲を障害と解釈し、迂回する この引用は電子フロンティア財団の創設者の一人、ジョン・ギルモア(4)によるものだ。簡潔でありながら技術的に正確という二重の利点を持つ。インター ネットは核戦争を生き延びるために設計された。分散型アーキテクチャとパケット交換技術は、遮断や欠陥、故障があってもメッセージを届けるという課題を中 心に構築されたのだ。(5) このようなシステムに直面した検閲官の立場を考えてみよ。押収・拘束できる中央交換局など存在しない。メッセージは能動的に代替経路を「探し出す」ため、 一つの経路が遮断されても別の経路が開通する可能性がある。これは市民的自由主義者の夢そのものだ。発信者と受信者の双方にとって比較的参入コストが低 く、技術的に検閲に抵抗しつつ、政治的・経済的に無視できない重要性を備えた技術である。ネットは利用する国々、研究コミュニティ、文化、企業に明らかな 利点をもたらすが、利用可能な情報の量や種類を制御するのは極めて困難だ。アクセスは蛇口のようなもので、設定は「閉」か「全開」の二択しかない。政府に とって、これがインターネットがもたらす最大の問題の一つと見なされてきた。ネットの信奉者たち、その多くは何らかの自由主義思想を抱いているが、彼らに とってネットの構造的な検閲抵抗性——あるいは外部から強制される選別性への抵抗性——は「欠陥ではなく、むしろ特徴である」のだ。 |

|

| サイバースペースにおいて、修正第一条は単なる地方規律に過ぎない。(6) ネットが外部からのコンテンツフィルタリングに対して生み出す技術的障壁に加え、その地球規模の広がりがもたらす地理的障壁も考慮すべきだ。文書は 5000マイル離れたサーバーからも、5マイル先のサーバーからも同様に容易に取得できるため、地理的近接性とコンテンツの入手可能性は互いに独立してい る。王の令状が王の剣が届く範囲にしか及ばないなら、ネット上のコンテンツの多くは特定の主権者の規制から自由であると見なされるかもしれない. 現在ネットを支配するリバタリアン文化は、国家による私的行為への介入は「害」を防ぐ場合にのみ必要だと主張する。ネットを「言論が支配する」人間の活動 領域と見なし、害を及ぼすことが比較的困難だと考えるリバタリアンたちは、軽蔑を込めて「肉空間」と呼ばれる現実世界よりも、デジタル環境に対する国家規 制にさらに抵抗してきた。「棒や石は骨を折るが、バイトは決して傷つけられない」——これが彼らの前提だ。したがって、グローバルなネットが国民政府に よって規制され得ないという命題は、疑いようのない肯定的事象と見なされてきた。 ジョン・ペリー・バーロウが修正第一条を「地方規律」と表現したことは、サイバースペースによって弱体化されるのは「悪い」国家の伝統や介入・規制だけではないという、冷静な警告を投げかけている。言論が憲法で保護されていることと、実質的に規制不能であることには異なる。実際、後者の状況は場合によっては前者の保護を損なう可能性すらあるのだ。 |

|

| 情報は自由でありたいと願う 政治理論に関心を持つ人格にとって、ネットの最も印象的な特徴の一つは、政治的地図の不安定さだ。我々は世界を連続した対立領域――公共と私的、所有権と 主権、規制と自由放任――に分割し、問題の解決とはこの地図上の位置付けを問うことに他ならない。日常世界では、こうした区分は理論的な不確定性を賢い学 問的批評家が繰り返し指摘するにせよ、大多数の人々にとって比較的確固として塊のように見える。ネット上では事情が異なる。概念や政治的勢力は奪い合いの 対象となるようだ。この点を最もよく示すのが、オンライン上の知的財産をめぐる議論だ。デジタル環境において、知的財産は単なる財産なのか?規制なき市場 の前提条件なのか?自由主義者が国家の設立目的と信じる権利群の、また別の事例に過ぎないのか?それとも知的財産は実際には公共規制なのか?自然ではなく 人為的なものなのか?主権国家が課した人為的独占なのか?さもなければ自由な領域に介入し、歪みと自由の制限をもたらすものなのか? この二つのステレオタイプを完全に信じる者はまずいないだろうが、知的財産論争においては両者の認識可能な変種が存在し、さらに興味深いことに、それらは 政治スペクトル全体に散見される。保守派のマンハッタン研究所に所属するジョージ・ギルダーは、資本主義と自由放任主義の熱烈な支持者でありながら、知的 財産権に対して強い懐疑的態度を示している(7)。一方、同じ保守系シンクタンクのピーター・フーバーは、知的財産権こそが自由とプライバシーと自然権の 頂点だと断言する(8)。クリントン政権はオンライン上の知的財産権拡大を試みた(9)が、市民的自由団体と右派知識人の双方から激しく批判された。 (10) これは単に同じイデオロギーを共有する人民同士の戦術論争ではない。特定の現象そのものの社会的構築と規範的意義をめぐる根本的な対立だ。まるでリバタリ アン党が「課税は窃盗である」か「財産は窃盗である」かの標語で合意できないかのようだ。 スチュワート・ブランドの「情報は自由であるべきだ」という言葉は、今や文化に深く浸透し、広告でパロディ化されるほどになった。しかしその遍在性が、その主張の本質を覆い隠しているのかもしれない。 ジョン・ペリー・バーロウは、有名なエッセイ『瓶なしでワインを売る:グローバルネット上の精神経済学』を、ジェファーソンの次の引用で始めている。 もし自然が独占的財産権に最も抵抗力を持つものを一つだけ生み出したとすれば、それは「アイデア」と呼ばれる思考力の作用である。個人はそれを自分の中に 留めている限り独占的に所有できる。しかし一度それが公表されれば、それはあらゆる者の所有へと自らを押し込み、受け取った者はそれを自らから追い出すこ とができない。その特異な性質は、他の誰もがその全体を所有しても、誰一人として所有量を減らすことがない点にある。私から思想を受け取る者は、私の知識 を減らすことなく自らを啓発する。私の灯火に自分の蝋燭を灯す者が、私を暗くすることなく光を得るのと同様である。思想が地球上で自由に伝播し、人類の道 徳的相互啓発と境遇改善に寄与することは、自然がこれを創造した際に意図した慈愛に満ちた設計である。思想は火のように空間全体に広がりながらも密度を損 なわず、我々が呼吸し、動き、物理的存在を保つ空気のように、閉じ込められず独占も不可能だからだ。したがって発明は、本質的に所有の対象となりえない。 (11) この引用は、啓蒙主義的価値観と楽観的な公共財理論が混在する、ネット上の情報流通分析の特徴を完璧に表現している。情報は複製にコストがかからず、広く 拡散されるべきであり、閉じ込められない。ジェファーソンの信条の奥には、ある種のダーウィン的人間観が潜んでいる。情報は本当に自由でありたいのだ。 ジョン・ペリー・バーロウは、ブランドのこの言葉が 秘密が語られることを自然に求める性質と、そもそも秘密が「欲望」のようなものを持ち得るという事実の両方を認識していると評価している。英国の生物学者 で哲学者であるリチャード・ドーキンスは、「ミーム」という概念を提唱した。これは自己複製する情報のパターンであり、心の生態系全体に自らを伝播するも ので、生命体のようなものだと述べた。私はミームが炭素原子を基盤とする点以外はあらゆる面で生命体だと信じる。自己複製し、周囲と相互作用して適応し、 変異し、存続する。他の生命体と同様に、ミームは局所環境の可能性空間を埋めるよう進化する。この場合、その局所環境とは宿主(すなわち我々)を取り巻く 信念体系や文化である。実際、ドーキンスら社会生物学者たちは、炭素系生命体もまた情報そのものであるという説得力ある主張を展開している。鶏が卵が新た な卵を作る手段であるように、生物学的現象全体は、DNA分子が自身と全く同じ情報列を複製するための手段に過ぎないのだ。(12) この視点から見れば、ネットは情報にとって究極の自然環境であり、ネットを規制しようとする行為は進化を禁止しようとするようなものだ。 これら三つの引用を総合すると、メディアの技術的特性、利用者の地理的分散、コンテンツの本質が相まって、ネットは国家による規制に対して特に抵抗力を持 つと主張している。国家は巨大すぎて、遅すぎて、地理的・技術的に制約されすぎており、流動的なメディアを介した世界市民の儚い相互作用を規制することは 不可能だ。私はこれらのスローガンのいずれにも全面的に賛同するわけではないが、それぞれに共感は覚える。ネットが外部からのコンテンツフィルタリングに 極めて抵抗力を持つ点は確かに刺激的だ——とはいえ、命令ベースの公的フィルタだけでなく構造的な私的フィルタも懸念しており、言論や情報が善だけでなく 害をも生み得ることは認識している。ネットのグローバル性は概して肯定的だと考える。ただし、このゲームに参加するための技術コストや、企業が世界中で拠 点を移し、午後には新たなオンライン労働力を確保できるネットワーク経済が労働者に与える影響などには、より注意を払う必要がある。(13) 最後に、ほぼ無償で複製可能な技術と、情報を他の資源より平等に扱う政治的伝統が歴史的に結びついた現状については楽観的だ。(14) もちろん、情報窃取が横行する世界が科学や芸術の発展を阻害する可能性も想像できる。私は別の場所で、主な危険は情報が過度に自由になることではなく、知 的財産権が過度に拡大し、実際に革新や言論の自由、教育の可能性を窒息させることだと論じてきた。いずれにせよ、ネット教義の背景にある価値観への賛否は 脇に置き、代わりにそれが依拠する事実と法的な前提に焦点を当てたい。私の主張は、情報リバタリアンが国家を軽々しく否定すべきではないということだ。む しろ、非デジタルの哲学者ミシェル・フーコーの著作こそが、ネット上で権力が行使される方法や、現代の分析が法の力と国家を軽視しがちな理由について示唆 に富む洞察を提供していると論じる。 |

・情報そのものが「自由でありたい」という自由意志をもつ |

| II フーコーとデジタル・リバタリアニズムの法学 ネット市民が法を考える時、彼らは往々にして実証主義的、いやオースティン的なイメージを想起する。(15) 法とは、脅威を背景とした命令であり、上位の存在を認めない主権者によって発せられ、地理的に定義された人口に向けられ、その主権者への習慣的な服従をも たらすものである。(16) したがって彼らは、国家の法は鈍器に過ぎず、ネット上のグローバルな主体たちや、その儚く地理的に位置付けられない取引に対して意志を強制することは不可 能だと考える。実際、ネットの規制に失敗するように設計された法のモデルがあるとすれば、それはオースティン的モデルである。しかしネットにとって幸か不 幸か、オースティン的モデルは粗雑であると同時に不正確であり、そこに故ミシェル・フーコーの業績が関わってくるのである。 ミシェル・フーコーは戦後フランス哲学・社会理論家の中でも最も興味深い一人だった。その研究範囲は広く、時に難解で(17)、むしろ意図的にそう仕組ま れていた。歴史的概括は、挑発的に有用でなければ耐え難いものだっただろう。(18) 何よりもフーコーは問題を新たな形で提示する手腕を持っていた――後続の研究者にとって明らかに有益な形で探究の方向性を再構築するのだ。この能力は、政 治思想や方法論がフーコー自身とは大きく異なる思想家たちによっても認められている。(19) 本稿の観点から言えば、フーコーの最も興味深い貢献の一つは、権力の一特定の概念、すなわち主権としての権力に異議を唱え、それに「監視」と「規律」の視 座を対置したことだ。(20) この企ての核心には、政治的権力の作用に関する我々の分析も、その抑制や制限のための戦略も、不正確で誤った方向にあるという信念があった。一連の論文や 著作において、フーコーは主張した。公的で形式的な主権者・市民・権利の三角関係よりも、むしろ「規律」と「監視」という概念を中心に組織化された、より 繊細で私的、非公式かつ物質的な一連の強制形態に焦点を当てるべきだと。監視の概念の典型例がパノプティコンである。ベンサムが考案したこの刑務所は車輪 状に設計され、中心部から監視官が囚人を常時監視できる構造となっていた。19世紀版クローズド・サーキット・テレビのような装置を通じて、囚人はいつ監 視されているか分からないため、常に権力の意図に沿うよう行動を調整せざるを得なかった。ベンサムは権力者による監視のタイミングが不確かなことから生じ る、行動主義的な超自我の同等物を考案したのだ。現代の「プライバシーのない国家」への嘆きとの共鳴は驚くべきものだ。これに加えフーコーは規律の概念を 提示した。端的に言えば、職場の作業時間効率化指令から精神鑑定に至るまで、個人の行動を規制する無数の「私的な」手法である。(22) フーコーは、制裁を伴う規則を通じて表現される主権者と市民の関係を軸に組織化された政治の形式言語と、物質的・技術的強制手段に依存する多様な非国家主 体を通じて行使される権力の現実体験との間に、明らかな矛盾が存在することを指摘した。同時に控えめでありながら不気味な筆致で、フーコーはこの二つのシ ステムの共存に奇妙な何かが進行中だと示唆した。 主権理論の用語では到底説明し得ないこの規律的権力は、本来ならば同理論と異なる形で存在し、大いなる法体系の消滅をもたらすべきであった。しかし実際に は、主権理論は権利のイデオロギーとして存続するだけでなく、法典の組織原理を提供し続けている。…なぜ主権理論はこの形で持続したのか?二つの理由があ ると考える。一方でそれは、君主制や規律社会の進展を阻むあらゆる障害に対する恒久的な批判の道具であった。しかし同時に、主権理論とそれを中核とする法 典の組織化は、規律のメカニズムに法体系を重ね合わせることを可能にし、その実態を隠蔽する手段となったのだ…(23) フーコーはインターネットについて書いていたわけではない。二十世紀についてさえ書いていなかった。だが彼の言葉は、ネットの不侵性という教義を検証する 良い出発点となる。主権の言説、すなわち特定の領域と人口を対象としたオースティン流の「脅威を伴う命令」の公布と執行という文脈で見たとき、ネットは確 かにほぼ無敵に見えるからだ。しかし「課税や義務といった時間的に分散された制度による不連続的な行使ではなく、監視によって絶え間なく行使される権力」 という視点から眺めると、様相は大きく異なる。この権力は「主権者の物理的存在ではなく、緻密に張り巡らされた物質的強制の網を前提とする」のだ。さらに 言えば、「権利の体系が規律のメカニズムに重ねられ、その実際の手続きを隠蔽する」という側面もある。デジタル自由主義の法解釈は単に不正確なだけでな く、実際に進行中の事態への理解を曇らせる可能性があるのだ。したがって、デジタルエリートでさえ、以下の分析に興味を持つかもしれない。ネットが検閲を 欠陥ではなく機能として扱う余地がどこまであるか、地方自治体の規律がサイバースペースにどこまで及ぶか、情報の「自由への渇望」がどこまで抑制されるか を見るためだけでも。 これから挙げる事例は、通信技術規制の異なる領域から選んだものだ。その一部はインターネットを明示的に扱う:通信品位法、提案中のNII著作権保護法、 暗号技術の規制などだ。他は少なくとも現時点ではネット外の技術を対象とする:Vチップ、クリッパーチップ、デジタル電話、デジタルオーディオレコーダー などである。これら全てに共通する点がある――国家が積極的に、法的枠組みを技術そのものに埋め込み、固定化しようとしていることだ。(24) これらの大半において、権力行使は事後的な制裁よりも、日常的な活動の形成と監視に重点が置かれている。しかしこれらの事例は、目的・戦術・結果の多様性 を示す顕著な差異も提示している。技術が立法によって義務付けられる場合もあれば、国家公認の標準化団体を通じて促進される場合もある。ある場合には、立 法が技術的な安全港を定義し、そうでなければ適用される制裁を回避させる。またある場合には、国家が財政的権限を用いて、望ましい技術的・法的基準に適合 しない機器の購入を拒否することで、事実上の標準を作り出す。まず通信品位法から始め、インターネット著作権政策における厳格責任とデジタルフェンスの活 用に移り、通信技術の様々な分野から抽出したハードワイヤード規制の事例で結論とする。 |

・リバータリアニズム ・知と権力 |

| III セーフハーバーと意図せぬ結果 通信品位法は、議会による通信技術規制の最たる失敗例として称賛されてきた。拙速に起草され、矛盾した表現(25)が散見され、明らかに憲法違反であるこ の法律は、インターネットコミュニティの大半にとって、技術的無知が暴走した事例に映った。これは議会が理解していないものを規制しようとした事例であ り、米国管轄外から流入するコンテンツの膨大さゆえに、実質的に無意味な規制となる手法であった。反応は、議会の技術的無知に対する見下した笑いから、電 子フロンティアへの権力行使を公然と主張する法律への所有権的な怒りまで様々だった。「法律をネットから遠ざけろ」がスローガンとなった。 CDAが二つの異なる三審制裁判部(26)によって、そして最高裁の全会一致の判決(27)によって無効とされた時、これらの判決はリバタリアン的見解の 必然的な正当化と見なされた. 下級審判決が、CDAがネット上のコンテンツの大半に及ばないという事実から生じる憲法上の問題を指摘した事実は、勝利をさらに甘くした。連邦判事たち は、ネットが検閲に対して技術的に抵抗すること、そして単一の国家管轄権ではグローバルなネットを効果的に規制できないという事実の両方を、大きく認識す るに至っていた。インターネットの三位一体のうち二つの要素が、連邦判例集で認められたのである。さらに、それらは従来の修正第一条分析の枠組みに実際に 組み込まれていた。CDAが効果を発揮しない可能性が高いという事実を踏まえ、それが修正第一条の厳格な審査基準を通過したと言えるだろうか?(29) これは「言論の自由」を実質的に制限しながら、国家の重大な利益を効果的に達成できなかった事例ではないのか? デジタル自由主義の法理というレンズを通して見れば、こうした反発は完全に正当化される。主権者が地理的に定義された人口に向けて発した脅威を伴う命令 は、国家権力の介入に対する市民の権利によって迎え撃たれ、粉砕された。その一因は、主権者が自国境界外の者を規制できないことにある。通信品位法は、あ たかも存在しなかったかのように消滅した――完全なる失敗である。しかしこの分析は、CDAを取り巻く展開を見落としている。公的な刑事制裁ではなく、私 的に展開される物質基盤の技術的監視・検閲手法の形成と発展である。 通信品位法は未成年をわいせつ物から保護することを目的とした。しかし成人の言論を大幅に制限する形でこれを達成するなら、過度に広範な規制として違憲と 判断されるだろう。フランクフルター判事の言葉を借りれば「豚を焼くために家を焼き払う」行為である。(30) CDAがこの問題に提示した解決策は、成人向けでありながら憲法で保護されるわいせつ表現に対し、未成年者の目に触れないことを条件に「安全な港」を設け ることだった。(31) 法案はこの目的達成のため、「認証済みクレジットカード・デビット口座・成人アクセスコード・成人用人格識別番号の使用を義務付ける」など複数の方法を提 示した。(32) しかしネットの技術と経済性を考慮すれば、非営利組織にとって最も重要なセーフハーバーは明らかに§223(e)(5)(A)が提供するものであった。こ れは「利用可能な技術下で実現可能なあらゆる方法」を用いた者に免責を認めるものだった。(33) ここに皮肉が始まる。通信品位法が最初に提案された時、多くのコンピューター科学者とソフトウェア技術者は、単にその違憲性を非難する以上の行動を取るこ とを決めた。彼らは、規制の必要性という認識への答えが、ネットの言語そのものの中に実現可能だと確信していたのだ。(34) ここで言う「ネットの言語」は脱構築論やソシュール的な比喩ではない。文字通り、ワールドワイドウェブを可能にする言語であるハイパーテキストマークアッ プ言語(HTML)に組み込まれたマーカーによるフィルタリングシステムを提供するという構想だった。技術的解決策を、主権者による国家権力の行使よりも 本質的に望ましいもの、公的制裁の脅威ではなく私的選択の促進手段として構想したのである。彼らは通信品位法が何よりも不要であることを示す代替案を提示 した。それはインターネットコンテンツ選択プラットフォーム(PICS)と呼ばれ、ウェブページが自身について提供する「メタファイル」情報内に、その ページを評価するタグを埋め込むことを可能にする。(35) このシステムは、第一者および第三者によるコンテンツのラベル付けと評価の両方を提供するように適応できる。(36) このシステムは「価値中立的」と称される。あらゆる価値観体系を推進するために利用可能だからだ。サイトは暴力性、性差別、特定の宗教的信念への順守度、 あるいは価値あると考えられるあらゆる基準で評価され得る。第三者フィルタリングサイトはキリスト教連合、全米女性組織、あるいはゾロアスター教の明白な る真理保護協会であっても構わない。もちろん実際には、PICs技術が特定の思想や価値観を優遇し他を排除するために不均衡に利用されると我々は考えるか もしれない。同様に、ロクナー判決の「自由契約」制度が実際には特定の集団を優遇し他を損なうと考えるかもしれない。表向きはどちらも価値中立であるにも かかわらずだ。しかしオーウェン・フィス、ジャック・バルキン、リチャード・デルガドがそれぞれ異なる文脈で指摘したように、こうした法的現実主義者によ る「形式的権力」ではなく「実際の影響」を検証せよという主張は、私法論議では比較的受け入れられても、合衆国憲法修正第一条の言説ではほとんど見られな い。(37) PICSやその他の様々なシステムが接続の「発信者」側で技術的解決策を提供した一方で、他のソフトウェアプログラムは受信者側でも技術的解決策を提供し た。これらのプログラムは発信者に本法の適用範囲から逃れる安全な避難所を提供しない。むしろ、ソフトウェアフィルターを使用してコンピュータ利用者が家 族を望まぬコンテンツから守る力を「与える」ものであり、それゆえ市民的自由主義者の心に、この法律全体が不要であるという希望を抱かせた。サーフウォッ チ、サイバーパトロール、ネットナニー、サイバーシッターといったプログラムは、不適切な素材へのアクセスを遮断し、親の常時介入を必要とせずにこれを実 現した。(38) 典型的には、これらのプログラムは禁止サイトリストを維持するとともに、禁止語句を含む文書を読み込まないテキスト検索フィルターを備えていた。 私が述べた皮肉は、こうした技術的解決策がCDAをめぐる論争において双方の陣営によって利用された点にある。CDAに異議を唱える側は、民間主導の技術 的解決策が存在することから、CDAは憲法修正第一条の審査基準を満たさないと主張した。つまり、目的達成のための手段として、最も制限の少ない方法では なかったのだ。「リスナー中心」のブロックソフトは親が子供の閲覧内容を管理できる一方、「スピーカー中心」、つまりPICSのような第三者評価システム はネット上のコンテンツ評価問題に対する民間主導の解決策を提供した。 政府は反対の立場を取り、PICSのようなシステムの存在こそがCDAを過度に広範な規制ではないと証明すると主張した。成人発信者は、未成年者の目に触 れないよう、不適切だが保護されるべき発言を分離する十分な手段をこうしたシステムが提供するため、同法による負担を受けない。したがって政府の見解で は、CDAを破壊するために開発されたPICSスキームが、実際にはCDAを救ったのである。(39) 最高裁は最終的にこの見解を退けたが、オコナー判事は将来の技術的進歩がこの結論を変える可能性を残した。(40) 判決が下される前から、クリントン大統領はオンライン言論規制問題への技術的解決策を政治的に支持する意向を示しており、「ネット用Vチップ」と漠然と 語っていた。(41) 議会では既に、インターネットサービスプロバイダーに対し顧客へのフィルタリングソフト提供を義務付け、「Eチップ」の開発を目指す法案が提出されてい る。(42) では、最高裁のレノ対ACLU判決後、オンライン言論はどのような立場にあるのか? デジタル自由主義者の視点では、ネットは依然として規制されておらず、インターネットの三位一体は揺るがされていない。ここで展開してきた視点から見れ ば、事態ははるかにミヘだ。CDAが憲法違反で無効化される一方で、技術的「解決策」は急速に進展していた。CDAによって推進されたものもあれば、 CDAにもかかわらず進んだものもある。CDAに注がれた膨大な注目とは対照的に、この過程の大半は、ここで考察してきた法と国家に関する前提によって、 事実上監視から隔離されていた。 PICSはコンテンツ選択の優れたツールであり、もし理想化された「思想の市場」に極めて近い世界を想定するなら、多くの点で脅威ではなく有益なものであ る。しかしその技術的目標——第三者および第一者によるコンテンツ評価・遮断を容易にする——は、ユーザー主導の選択のためのフィルターを提供する一方 で、ネットが持つとされる検閲への抵抗力を弱める一助となる。国民ネットワークがPICSフィルター付きファイアウォールを通しやすくなれば、「インター ネットの蛇口は『閉』か『全開』しか選べない」という概念はどうなるのか。中国やシンガポール、イランがこの「価値中立」システムをどう活用するか、疑問 が残る。インターネット信仰の技術的基盤は崩壊しないが、弱体化するのは確かだ。国家はネット上で脅威を背景にしたオースティン的な制裁を展開できないか もしれないが、PICSが提供する技術は、最終的な制裁の脅威ではなく、日常的なソフトワイヤードなルーティング慣行によって、司法的ではなく実質的にコ ンテンツを規制する異なる手段の武器庫を国家に与える。 リスナーベースのソフトウェアフィルターはさらに問題が多い。これらのプログラムを調査したジャーナリストは、選定サイトリストに問題があること、そして最も重要な点として、それが実際にユーザーから隠されていることを発見した。 これらのアプリによって実際にブロックされているサイトの範囲を詳しく見ると、「ポルノ」の制限だけにとどまらないことがわかる。実際、一部のプログラム は、同性愛者の問題やフェミニズムなどの話題を議論するニュースグループへのアクセスを禁止している。HotWiredのようなドメイン全体が制限され る。花火の安全な使用を扱うサイトさえブロックされる。親が実際に禁止対象を把握していれば、歪んだ理屈ではあるが許容できるかもしれない。しかし問題は この点だ:各社はブロックサイトデータベースを最高レベルのセキュリティで管理している。企業はデータベースの更新・維持能力で市場シェアを争い、そのリ ストを暗号化して監視の目を防いでいる。(43) これらのプログラムは、全米ライフル協会から全米女性組織に至るまで、購入者にはほとんど気づかれない方法でサイトを禁止することが判明した。それでもな お、これらのプログラムへの熱狂は衰えを知らない。クリントン大統領は政府がインターネット版Vチップの開発に取り組んでいると約束し(44)、ボストン 市立図書館は子供向けコンピュータにこれを導入中だ(45)。テキサス州はインターネット接続事業者に新規顧客全員へこのプログラムの提供を義務付ける案 を検討中である(46)。マーキー議員は今国会で「Eチップ」の創設と無料もしくは原価での遮断ソフト提供を義務付ける法案を提出した。(47) 憲法上の観点から、これは国家の行為に関する興味深い問題を提起する。技術的解決策の魅力の一つは、国家が直接行うことを禁じられていることを民間企業に 代行させられる点にある。しかしこの国家行為の問題は、デジタル自由主義の法理学が抱える政治的限界の憲法上の現れに過ぎない。つまり、狭義の国家権力の みに焦点を当て、通信環境の法的認可ではなく技術的・経済的形成を無視している点だ。 ここで述べる思考様式の影響を過大評価するつもりはない。デジタル世界の誰もがこのように考えているわけではない。リバタリアンたち自身も、技術的に不可 視な通信フィルタリングがもたらす危険性を懸念してきた。実際、インターネット政治の最も興味深い点の一つは、リバタリアンたちに自らの思想内の緊張関係 と向き合うことを強いたことだ。(48) 最後に、他の論者たちも私がここで指摘する点を述べてきたが、彼らもまた、完全にリバタリアン的な焦点によってもたらされる盲点を嘆いている。(49) とはいえ、最高裁のレノ対ACLU判決の結果は、単にこうしたフィルタリング装置への移行を加速させるだけであり、ネットがデジタルエリートが信じている ほど自由であり続け、国家がそれほど無力であるとは考えにくい。 |

|

| IV 民営化されたパノプティコンと合法化された囲い込み 私は別の場所で、現在の政府によるインターネット上の著作権「改革」案は、安価な複製によるコストのみを考慮しその利点を軽視していること、公正利用が競 争政策と表現の自由に持つ重要性を過小評価していること、知的財産とネットワーク環境の双方に特有の性質を認識していないこと、そして現行法のさらに悪い 描写に拙劣な経済分析を適用していることを論じてきた。(50) これらの提案の是非はひとまず置いておき、ここではその実施方法に焦点を当てる。 インターネット著作権制度における核心的問題の一つは執行である。先に論じたインターネットの三要素は、分散型グローバルネットワークにおける著作権監視 問題に特に強く適用されるようだ。技術は制御に抵抗し、制度の対象は形がなく流通が極めて容易であり、規制対象となるコンテンツと人々はしばしば当該主権 者の管轄外にある。こうした状況が重なり、知的財産法は「デジタル化」に耐えられないため、その概念構造も執行メカニズムも存続不可能だとする警告が相次 いでいる。(51) こうした警告の中で最もよく知られ、かつ最も優れた文章で書かれているのがこれだ。 謎はこうだ:もし我々の財産が、コストもかからず、我々の知らぬ間に、所有権すら離れることなく、無限に複製され瞬時に地球全体に流通しうるなら、どう やってそれを守れるのか?我々の知性で生み出した労働の対価を、どうやって受け取ればよいのか?そして対価を得られないなら、そうした作品の継続的な創造 と流通を、何が保証するのか?この根本的に新たな課題への解決策がなく、頑なに物理的でないもの全てをデジタル化する猛進を遅らせられない以上、我々は沈 みゆく船で未来へと航海しているのだ。この船、つまり著作権法と特許法の蓄積された規範体系は、現在運ぶことを求められている気体のような貨物とは全く異 なる表現形式や手法を運ぶために開発されたものだ。船は外部からだけでなく内部からも漏れている。古い船を浮かび続けさせようとする法的努力は三つの形を 取っている:デッキチェアの配置換えに狂乱すること、沈没すれば乗客は厳しい刑事罰に直面すると厳しく警告すること、そして穏やかで虚ろな目をした否定 だ。(52) もしこれらの技術的変革を、主に著作権者と国家の執行権力に対する脅威と見なすなら、特にインターネットの三要素が指摘する監視の難しさを真剣に受け止め るなら、どう対応すべきか?事後の取引監視ではなく、技術的・経済的両面から、取引の仕組みそのものに制度を組み込むことに注力するだろう。より具体的に 言えば、主権者と市民の関係が持つ実践的・法的限界から脱却する必要がある。そのため、サイバースペースの流動的で匿名性の高い住民ほど移動性が高くな い、ネットサービス提供に関わる民間主体を探すことになるだろう。この場合、選ばれた当事者はインターネットサービスプロバイダ(ISP)であった。彼ら に責任を課し、技術的監視やタグ付けなどを通じて著作権侵害を防止する責任を委ね、残存する著作権侵害のコストを当該製品の全購入者ではなく、サービス利 用者の全員に分散させるのである。 こうした機敏で技術に精通したプレイヤーを私的警察として活用することで、別の利点も得られる。国家が直接行動する場合に課される憲法上の制約やその他の 束縛から解放されるのだ。プライバシーへの侵害、電子メールの自動監視、違法コンテンツの流通防止を目的としたフェアユース権の制限──これら全てが公法 の監視から遠く離れた私的領域で発生する。パノプティコンの私有化には利点があることが判明したのだ。 こうした「利点」を考慮すれば、オンラインサービスプロバイダーに対する厳格責任が、クリントン政権の白書(53)、その構想を具体化する法案(54)、 そしてジュネーブにおけるWIPO条約への米国の提案(55)において中核的特徴となったのは驚くに当たらない。この提案の具体的内容は比較的単純だっ た。オンラインサービスプロバイダーは、加入者による著作権侵害に対して厳格責任を負うことになった。その一環として、固定の定義が拡大解釈され、閲覧中 にRAMメモリに文書を保持する行為さえも複製物の作成とみなされた(56)。したがって、サーバーのディスクキャッシュに保持される比較的安定したバー ジョンや、コンピュータに一時保存されるデータは、明らかに複製物とみなされる。この理論はまた、オンラインサービスプロバイダーを無実だが侵害行為を行 う写真店に類推し、直接侵害者として厳格責任を課すべきだという考えに依拠していた。これは、違法コピーが可能なコピー機をレンタルする事業者に類推し、 間接侵害の責任のみを負わせる立場とは異なる。(57) 注目すべきは、この理論を真正面から審理した唯一の裁判所がこれを退けたことだ。(58) ある意味でこの戦略は、法体系の他の分野における厳格責任の運用と非常に類似している――もちろんフーコー的な解釈を参照せずとも完全に理解可能だ。(ただし厳格責任を課す従来の根拠が著しく欠如している点は留意すべきである。(59) しかしフーコーの解釈の有無にかかわらず、執行手段としての厳格責任の運用を考えることは、国家の権力行使に関するオースティン的見解の限界を明らかにす る。(おそらく当然のことながら、オースティンは厳格責任に反対し、オースティン的論理の影響下にある裁判官たちは実際に厳格責任は真の法ではないと宣言 した。) (60) ここで私が主張したい核心は、オンラインサービス提供者に対する厳格責任の不適切性ではない。とはいえ、その制度の根拠・法的基盤・合憲性は疑わしいと思 う。むしろ、厳格責任制度が実際のプライバシー・言論・言説に及ぼしうる影響こそが、デジタル自由主義の法理学の別の限界を示していると考えられる。繰り 返すが、国家が直接権力を行使する公的・刑事的・制裁裏付けの行為に焦点を当てる傾向は、民営化された執行と監視、コスト分散、「主権者の物理的存在では なく物質的強制」の活用に依存する取り組みの有効性を覆い隠し、過小評価する傾向がある。 ここで後者の点に目を向ける。ネット上の著作権に関する行政当局の計画の一翼は、市民と主権者間の権利・義務・特権を回避する形で、民間主体を執行機関と して参加させることに依存していた。もう一翼は、技術的複製防止装置に法的権威を付与することで、現行の著作権者と、その顧客及び将来の競合者との力関係 を変化させることに依存していた。最も重要な二つの規定は、1995年NII著作権保護法の「著作権保護システムの回避」条項と「著作権管理情報の完全 性」条項である。(61) 同様の規定はWIPO会議において米国が提案した。(62) これら二つの規定は一見すると全く異論の余地がないように見える。回避条項は、著作権保護システムを回避することを主たる目的または効果とする装置の輸入 業者、製造業者、販売業者に民事責任を課す。(63) 管理条項は、著作権管理情報を除去または改変する者に民事責任および刑事責任を課す。(64) 技術的保護手段は明らかにデジタル知的財産を保護する重要な方法となる。こうした技術的保護には、管理情報条項が保護する種々の深く埋め込まれた情報も含 まれる。文書は自身の閲覧回数を記録し、過剰な閲覧や不正な人格に対して警告を発する可能性がある。パメラ・サミュエルソンはこれを「告げ口するテキス ト」と呼んでいる。個人向けに販売された電子書籍は、他人のコンピュータでは読めないよう暗号化される可能性がある。著作権情報がデータパケットごとに埋 め込まれ、改変の有無を自己チェックする文書が実現すれば、引用行為自体が改変と見なされるかもしれない(おそらくインターネットサービスプロバイダも、 改変・不正パケットを検知するスキャンシステムの導入を促されるだろう)。 要するに、コンテンツ提供者と顧客、競合他社、そして将来の創作者との間には、技術的な争いが続くということだ。当然ながら、コンテンツ提供者は市民が フェアユース権を行使するのを可能な限り困難にすることが、時に彼らの利益になる。彼らは提供する素材の周りに技術的・契約的な柵を築こうとする。盗難防 止だけでなく、現行の知的財産法で認められた利用であっても、対価を支払っていない利用を阻止するためだ。競合他社が「相互運用性」を実現するのを妨げた り、顧客が自社製品の中古品を販売するのを阻止したりしたいかもしれない。こうした技術的手段はデジタル柵と考えることができる。こうした柵は、既存権利 の明らかな侵害を阻止するために使われることもある。一方で、共有地やパブリックドメインを囲い込むために使われることもある。つまり、柵を迂回したり乗 り越えたりすることを違法または非現実的にすることで、国家はデジタル囲い込み行為に公認の印を押すのだ。インターネットの三原則は「情報は自由でありた いと望み、リヴァイアサンの太い指はそれを抑え込むには不器用すぎる」と説く。しかし、その情報がデジタルフェンスによって守られており、そのフェンス自 体が、私的な監視・統制システムを通じて維持される国家権力に支えられている場合、この立場はそれほど明確ではない。 |

|

| V 通信関連事例集 ここで述べてきた傾向は、通信品位法やNII著作権保護法案で終わるものではない。実際、現実的・憲法上の障害を回避するため、民営化され技術に依存した執行手段へ移行する動きは例外ではなく、むしろ一般的だ。 ネットの外では、この最も明白な例がVチップである。これは「自主的」レーティング制度を通じて、親がテレビ番組を制限できるようにする装置だ。このレー ティング制度自体は任意だが、装置自体は1996年電気通信法第551条によって義務付けられている。(65) Vチップは民間団体が合意し、州が招集した「民間」委員会が提案した一連のレーティングを解読する。その後、親が設定したレーティング閾値を超える番組を ブロックする。(66) この公的決定と私的決定をハードウェアで融合させた仕組みの魅力は、Vチップの類推表現が広まったことからも判断できる――クリントン大統領の「ネット向 けVチップ」、マーキー議員の「Eチップ」などだ。なぜこの装置は、単なる装置としてだけでなく、修辞的比喩としてもこれほど人気があるのか? その答えは、ここで概説した特性に部分的に示されていると思う。Vチップは単なる親の選択を中立的に促進する装置に過ぎないように見える。関わる様々な強 制行為——政府がテレビ会社に装置を機械に組み込ませること、官民委員会が親が利用できるレーティング基準を選定すること——は単に背景に消え去る。結 局、この分散型で民営化されたシステムの性質こそが、実際に機能する可能性を約束しているのだ――確かに、テレビシステムの国家管理はネットの国家管理よ り頭痛の種が少ないが。 暗号化政策もまた別の事例群を提供する。デジタル時代において、暗号化はもはやスパイ小説のネタではない。それは壁であり、境界線であり、不正または望ま しくない侵入を防ぐ手段である。国家が破れないデジタル壁を生み出す暗号産業の発展に直面し、政府は自らのバックドアを法制化しようと試みた。最初の提案 は、全ての通信の暗号化を政府設計の装置——クリッパーチップ——経由で行うというものだった。電話、ファックス、コンピューターシステムは、クリッパー チップに組み込まれたアルゴリズムで通信を暗号化する。クリッパーチップは「鍵預託」システムを採用しており、政府が全クリッパー通信を復号するための 「裏口」鍵を保持する。この鍵は本来、法執行機関のみが利用可能とされ、大半の場合、行動には司法の承認が必要となる。激しい論争の末、政府と民間部門双 方に対するクリッパーチップ暗号化システムの使用は「任意」と宣言された。 これはデジタル自由主義者の立場に対する部分的な正当化に見えるかもしれない。実際、政府は大部分でクリッパーチップを採用し、その膨大な購買力を利用し て事実上の業界標準にしようとした。(67) この手法の成功は後の技術発展によって損なわれたかもしれないが、この戦略は、法的に固定された制度が行政命令だけでなく市場支配力を通じて実施可能であ ることを示している。 クリッパーチップの背景にある主張の一つは、法執行機関が暗号化された通信の世界においても、現行と同等の物理的に許容される監視水準を達成しようとして いるに過ぎないというものだった。これを基準とすれば、傍受と復号の物質的可能性をシステム自体にハードワイヤードで組み込むべきであることは明らかだっ た。同様の論理はデジタル電話技術に対しても成功裏に適用された。通話転送、携帯電話、デジタル通信全般といった新技術が盗聴を困難化させることを認識し た議会は、「通信法執行支援法」(68)(通称「デジタル電話法」)を成立させた。同法の核心は、通信事業者に「盗聴可能性」をシステム設計基準とするこ とを義務付ける点にある。従来の「ペンレジスター」システムで記録される全情報に加え、新たな数種の情報もデジタル記録が義務付けられた。同法により、加 入者名・住所・通話料金記録・電話番号・利用期間・利用サービス種別といった情報が政府に提供されるようになった。(69) デジタルオーディオテープ(DAT)規格のように、知的財産を保護するため技術的に組み込まれた保護手段も導入されている。最近まで「読み取り専用」だっ たコンパクトディスクとは異なり、デジタルオーディオテープ技術ではユーザーが録音の完全な複製を作成できる。この能力が複製テープの広範な市場発展につ ながることを恐れたレコード業界は、技術的保護の義務化を推進し、1992年の家庭用オーディオ録音法でこれを実現した。(70) この法律は、全てのDATレコーダーにシリアルコピー管理システム(SCMS)の利用を義務付けており、これにより最初のコピーはDATに作成できるが、 それ以降のコピーは全て防止される。 これらの事例は、一般的な常識とは相反するいくつかの結論を与えてくれる。一方で、技術は常に政府の統制を脱し「自由」の拡大へ向かうと信じるリバタリア ン的技術楽観主義者への警鐘となる。政府が日常の「自由」に対する最大の脅威であるとか、逆に自由とは政府の制約の不在を主軸に定義されるべきだといった 前提はひとまず脇に置こう。こうした留保を置いたとしても、デジタル革命の技術的変化が常に国家の制御外にあるという考えは証明されていない。実際、国家 は自らの終焉をもたらすとされる技術群そのものに、自らの指令を組み込むべく懸命に動いているのだ。 もう一点指摘すべきだ。これらの事例が示すように、好むと好まざるとにかかわらず、「自由の技術」は実際には、我々が現在被っている公的・私的監視機構の 強化を必要とするという強力な論拠が存在する。安価な複製は主に著作権への脅威と見なされ、グローバルな通信は児童ポルノや爆弾レシピの源とされ、暗号化 はテロリストや麻薬密輸業者が隠れる壁と見なされる。デジタル技術が概念的にも実践的にも我々の生活空間を拡大するならば、その拡大がもたらす危険性は ──しばしば極めて合理的な要求として──パノプティコンを「自由の技術」に組み込むよう求めるだろう。(71) |

|

| 結論 フーコー的な視点で概観すると、本稿で提示した事例は二つの結論を導くように思われる。それらは逆説的に映るかもしれない。一方で、研究は「国家がサイバースペースを規制できない」という前提が、実際には国家が権力を行使しうる最も重要な方法の一部を定義的に見落としていることを示唆している。デジタル自由主義の法理論は、ジョン・オースティンよりもミシェル・フーコーをもっと取り入れるべきだ。しかし分析を国家権力の既存経路に限定してはならない。『監獄の誕生』は官僚向けマニュアルではなく、ある意味で法実証主義やフェミニズムが提起した課題と同様に、公と私という区分そのものや「権力は国家で始まり国家で終わる」という信念への挑戦であった。 本研究の第一の結論が「国家はデジタルエリートが信じる以上に実権を握っている」であるならば、第二の結論は「技術的解決策の魅力は単に機能するからではなく、そもそも公的・私的権力の問題そのものを回避しているように見える点にある」 ということだ。技術は「物事のあり方そのもの」のように見える。その起源は隠蔽されている――国家主導の計画であれ市場構造の秩序であれ――そして代替案 を想像し難いゆえに、その影響も不明瞭だ。何よりも技術的解決策は論争を招きにくい。法制度は強制的だと考えられる一方、技術的制度は単に選択を形作るだ け――あるいは積極的に促進する――と捉えられる。ロクナー判決の時代にも、公法の強制性と、中立的で促進的な契約・財産ルールによって形作られるだけの 自由な私的市場世界との間で、驚くほど類似した対比が描かれていた。法実証主義者たちは、この市場像の欠陥を驚くほど的確に指摘した。デジタル自由主義の 法理に代わる選択肢を提示するならば、強制的(だが無力な)国家と中立的・促進的技術という図式よりも、インターネット政治のより豊かな像を提示せねばな らない。 |

・情報は管理できないというテーゼを立てた瞬間に、国家によるサイバースペースへの管理への人民の警戒を緩めてしまう。 ・『監獄の誕生』 ・科学技術 ・ |

| 脚注 1. アメリカン大学ワシントン法科大学院法学教授。本会議における私の発言は、インターネット上の著作権改正案に関する法と政策に特に焦点を当てたものであ る。ただし、それらの見解の一部は既に著作物として詳細に論じている。参照:James Boyle, 『シャーマン、ソフトウェア、そして脾臓:情報社会の構築と法』136-39頁、192-200頁(ハーバード大学出版局、1996年)、『オンライン知 的財産政策:若者のためのガイド』、10 Harv. J.L. & Tech. 47頁(1996年)、『売り切れ』、N.Y. タイムズ紙、1996年3月31日付、E15頁、インターネットの過剰規制か?、インサイト誌、1996年1月15日付、24頁、知的財産の政治学:ネッ トのための環境主義、デューク法学ジャーナル(近日刊行予定)。シンシナティ・ロー・レビューの編集者たちは、本稿において私がやや異なる問題――とはい えシンポジウム全体にとって極めて重要な問題――すなわち、ネットに対する国家規制がそもそもどの程度可能か、そして「技術的解決策」の費用と便益につい て論じることを快く許可してくれた。その議論の中で、私はインターネット著作権に関する最近の提案から引き出した数多くの事例を用いている。 2. ミシェル・フーコー『二つの講義』収録、マイケル・フーコー『権力/知識:選集インタビュー及びその他の著作 1972-1977年』78頁、104頁(コリン・ゴードン編、コリン・ゴードン他訳、1980年)。 3. 1996年電気通信法、公法第104-104号、第V編、§§501-61、110 Stat. 56(1996年)。 4. この主張には様々なバージョンがあるが、内容はほぼ一貫している。例えば参照:John Perry Barlow, Passing the Buck on Porn (1996年6月24日閲覧) <http://www.eff.org/pub/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/porn_and_responsibility.html> 「インターネットは、... John Gilmore の言葉を借りれば、『検閲を故障のように扱い、それを迂回する』のだ。」 」ジュディス・ルイス『ジョニーがネットサーフィンできない理由』LAウィークリー1997年2月21日付43頁。「...ジョン・ギルモアが(彼自身も 出典を覚えていないが)述べたように、検閲を障害と見なし迂回するネットワークに、良識の基準を押し付けるのは容易ではない。」 5. 概説として参照:トッド・フレイミング『インターネット入門』、83 Ill. B.J. 311頁(1995年); ジョシュア・エディングス『インターネットの仕組み』13頁(1994年);ブルース・スターリング『インターネットの短史』(1993年2月)、 (<gopher:// gopher.isoc.org:70/00/Internet/history/short.history.of. インターネット>)。インターネット法問題の背景情報については、概説としてローレンス・レッシグ『サイバースペースの領域』48 Stan. L. Rev. 1403 (1996年5月)、『サイバー法の道』104 Yale L.J. 1743頁(1995年5月)、デイヴィッド・R・ジョンソン&デイヴィッド・ポスト『法と境界-サイバースペースにおける法の台頭』48 Stan. L. Rev. 1367頁(1996年5月)。ここで論じた問題の一部を扱い、個々のネットワークシステムがしばしば規制主体となり得るし、またなるべきだと主張する最 近の論文については、デイヴィッド・R・ジョンソン&デイヴィッド・G・ポスト「ネットは如何に統治されるべきか? 分散型・創発的法の相対的優位性に関する考察」(1997年6月24日閲覧)<http: //www.cli.org/emdraft.html>を参照せよ。 6. ジョン・ペリー・バーロウ『物理世界からの離脱』(1997年6月24日閲覧)<http: //www.eff.org/pub/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/leaving_the_physical_world.html> (サイバースペースにおける物理世界の基準の不適用性を論じる)。 7. 彼の立場を最も強く表明したもののひとつは、デジタルエリート層の著名なメンバー数名と共同執筆したマニフェストにある。「第二の波における大衆向け知識 ——大多数の情報ニーズが標準化されていたため万人に有用だった公共財としての知識——とは異なり、第三の波のカスタマイズされた知識は本質的に私的財で ある。この分析が正しければ、知識(少なくともその多くの形態)に対する著作権や特許による保護は もはや必要ないかもしれない。実際、ジョン・ペリー・バーロウが示唆したように、市場は既に煩雑な著作権/特許プロセス外でカスタマイズ知識の創作者を補 償する手段を生み出している可能性がある。」ジョージ・ギルダー、エスター・ダイソン、ジェイ・キーワース、アルビン・トフラー共著『知識時代のマグナ・ カルタ』11号ニュー・パースペクティブズ・クォータリー26頁(1994年)(強調は原文のまま)。 8. 実際、フーバーは「情報は自由であるべきだ」という概念に直接的な批判を加えている。」という主張を直接批判している。ピーター・フーバー「絡み合った電 線:ネット世代の知的混乱と偽善」スレート誌1996年10月18日付<http: //www.slate.com/Features/TangledWires/TangledWires.asp>参照。フーバーは知的財産権懐 疑派を偽善者と断じ、彼らの真の姿勢は単に他人の所有物を自由再分配したいという欲望に過ぎないと指摘する。彼の見解は率直に言って軽蔑的だ。彼はある集 団の人民を批判している。その中には、サイバースペースにおける既存の知的財産ルール維持を主張する者もいれば、技術革新よりもルールへの依存こそがオン ライン資本主義の機能を阻害すると主張する者もいる。しかし彼が描くこの「ワイアード・クラウド」——その多くはアイン・ランドをウラジーミル・イリイチ のように聞こえさせる連中だ——の立場は、偽善的なニューディーラーのそれだと評している。「俺の財産は俺のもの。お前のものは共有するものだ」と。同上 『ワイアード』誌は、我々に信じさせようとしている――サイバースペースにおける『経済哲学草稿』なのだと。(真実なら良いのだが!実際、『ワイアード』 誌の辛辣な社会批評の理想とは、誰かのコンピューターが時代遅れだと主張することだ。)フーバーは、知的財産権が「単なる商業的形態のプライバシー法に過 ぎない。実際、一部の人々にとっては、彼らがまだ所有している唯一のプライバシー形態なのだ」と論じることで、知的財産権の規範的魅力を回復しようとして いる。この力強い主張は、続く例によって少々苦悩する。「マドンナはもはや、君が彼女の胸を凝視するのを止められない。著作権は少なくとも、その快楽に対 して代償を払わせる」。同上。我々の同情は彼女にある(そして、これが思い浮かぶ最良の例ならば、彼にもある)。世界が彼女の胸を凝視するのを止めること など、マドンナの優先事項リストで特に上位にあったようには思えない――少なくとも「プライバシー」の問題として。確かにマドンナは、あらゆる市場で自身 の画像や言及から最大限の商業的利益を搾り取れる法制度を好むかもしれない。例えばフーバーのような人民が彼女を例に挙げたければ金を払わせる、 フェアユース特権を制限し、ニュース報道や伝記を認可された画像に限定するなどだ。しかし、この願望自体が、なぜ社会政策として規範的に説得力を持つ制度 の概念となるのかは不明だ。広範な知的財産権の批判者を「反プライバシー」とレッテル貼りする危険もある。もし「プライバシー」利益が、単に自身の知的財 産から最大の利潤を搾取することだけにあるなら、 では、司法省がマイクロソフトの反競争的行為を調査したのは、ビル・ゲイツのWindows 95に対する「プライバシー」的利益を削る試みだったのか?それとも単に特定事例の派生効果を指しているのか?連邦自動車排出ガス規制は、パパラッチを振 り切るのが難しくなるなら「反プライバシー」なのか?知的財産はプライバシー保護に活用されうる。俺が頑丈なWASP風のウイングチップ靴で釘を打ったこ とがあるが、だからといってビルケンシュトックのサンダルメーカーが「反大工」だとはならない。財産権とプライバシーの間には確かに深遠で興味深い関連性 と緊張関係があり、この点は以前から指摘されてきた。サミュエル・D・ウォーレンとルイス・D・ブランダイスの『プライバシーの権利』(ハーバード法律評 論第4巻113頁、1890年)と、マイケル・マドウの『公共イメージの私的所有:ポピュラー・カルチャーとパブリシティ権』(カリフォルニア法律評論第 81巻127頁、1993年1月)を比較してみよ。しかし両論文が示す通り、知的財産権は決して 「単なる商業的形態のプライバシー法」ではない。 9. 概説として参照:情報インフラタスクフォース『知的財産と国民情報インフラ:知的財産権作業部会報告書』(1995年9月) 10. 参照:ジェームズ・ボイル『オンライン上の知的財産政策:若者のためのガイド』、ハーバード法技術ジャーナル10巻47頁、52頁(1996年) 11. ジョン・ペリー・バーロウ「瓶なしのワイン販売:グローバルネット上の精神経済」『Wired』2.03号(1993年)86頁(1997年6月24日閲覧) <http://www.eff.org/pub/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/idea_economy_article.html> (引用元:13 The Writings of Thomas Jefferson 333-34 (Albert E. Bergh ed., 1907) (ジェファーソンからアイザック・マクファーソンへの書簡、1813年8月13日))。 12. ジョン・ペリー・バーロウ『瓶なしのワイン販売:グローバル・ネット上の精神経済』(1997年6月24日閲覧) <http://www.eff.org/pub/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/idea_economy_article.html> 13. 労働力のグローバルかつ光速の移動性は、アダム・スミスが想定したものではない。これは量的差異か、それとも質的差異か? 14. ジェームズ・ボイル『シャーマン、ソフトウェア、そして脾臓:法と情報社会の構築』182-83頁(ハーバード大学出版局、1996年)参照 「平等主義的規範の制限が多くの社会悪の原因だと考える私のような者にとって、[情報に関する現在の考え方が強い平等主義的基盤を持つという]事実は楽観 的な響きを持つ」ユージーン・ヴォローク『安価な言論とその影響』104 Yale L.J. 1805, 1847 (1995年5月)も参照 「最高裁はその判例を、理想化された世界観に基づいてきた。それは我々が生きる現実世界とは必ずしも一致しない…… この理想化された世界は……現在の印刷・放送メディアの世界よりも、はるかに未来の電子メディアの世界に近い。私の予測が正しければ、新技術は富裕層・貧 困層を問わずあらゆる思想が市場に参加することを格段に容易にするだろう。…… 印刷の時代において、最高裁は電子時代の第一修正条項を創り出した。裁判所が必要と認めた虚構は、少なくとも部分的には現実へと変わりつつある。」 15. ジョン・オースティン『法学の領域の決定』(H.L.A.ハート編、1954年)。ジェームズ・ボイル「トマス・ホッブズと実証主義の虚構的伝統:言語・権力・本質主義に関する考察」『ペンシルベニア大学法律評論』第135巻383頁(1987年1月)も参照。 16. その理由の一つは、米国におけるインターネット政治の圧倒的なリバタリアン的傾向にあるかもしれない。リバタリアンは私的権力よりも公的権力に焦点を当て がちであり、市場関係やその他の関係を構成・構造化する規則が課す微妙な制約よりも、市民に対する刑法の影響が自由にかける明白な制約に注目する傾向があ る。両方の考え方は オースティンのイメージに合致する。刑事法規を国家権力行使の典型とし、政府に対する市民の権利をその制限の典型とすることで、リバタリアンは政治的問題 と解決策に関する規範的観念を、法そのもののイメージにコード化するのだ。 17. 「私のここでの仕事は、まあそんなものだったと覚えておいてほしい…どれも単なる時間稼ぎに過ぎない。反復的で断片的なそれは、どこにも進まない。実際、 同じことを言い続けるだけなら、おそらく何も言っていないのだ。それは解読不能で無秩序な混乱に絡み合っている。端的に言えば、 結論に至らない。とはいえ、結局これらは追うべき道筋に過ぎず、行き着く先などどうでもいいと主張できる。むしろ、あらかじめ決められた出発点や目的地を 持たないことが重要だったのだ。これらは単に、君が追うか、あるいは別の場所へ逸らすか、 あるいは状況に応じて再設計するための線に過ぎない。結局のところ、それらは断片に過ぎず、我々がそれらから何を読み取れるかは、あなたや私次第なのだ。 私としては、自分が水面に飛び出して一瞬だけ水しぶきを上げて波紋を立て、そして誰にも見られなくなった深淵で、もはや誰にも見られず、誰にも監視されな くなった場所で、より深く、より一貫性があり、より理にかなった軌跡をたどっている、鯨のような存在に思えたかもしれないと気づいた。まあ、とにかく、少 なくとも私がそう考えていたのは、そんなところだ。深淵の底では、もはや誰にも見られず、誰にも監視も制御もされない場所で、より深遠で一貫性のある理性 的軌跡を辿っていると。まあ、とにかく、少なくとも私が状況をこう捉えていたのは確かだ。君が異なる見方をしていた可能性もあるが。」 ミシェル・フーコー『二つの講義』より、マイケル・フーコー『権力/知識:選集インタビューとその他の著作 1972-1977』78-79頁(コリン・ゴードン編訳、1980年)。 18. 「作者とは何か?」、『テクスト戦略:ポスト構造主義批評の視点』141頁(ジョスエ・V・ハラリ編、1979年)、『監獄の誕生』(アラン・シェリダン編訳、1979年) 19. 例えば、リチャード・ポズナー『性と理性』23頁、182頁(ハーバード大学出版局、1992年)を参照(フーコーの性に関する著作を「注目に値する」か つ「雄弁」と評している)。Univ. Press 1992)参照(フーコーの性に関する著作を「傑出している」かつ「雄弁である」と評している)。 20. ミシェル・フーコー『監獄の誕生』(アラン・シェリダン編訳、1979年) 21. ジャネット・センプル『ベンサムの監獄:パノプティコン刑務所研究』(1993年)。法的なプライバシーとサイバースペースの文脈でフーコーの思想を最も 顕著に用いた二人の著者は、J.M. バルキン『ポストモダン憲法主義とは何か?』『ミシガン法律評論』第90巻1966頁、1987年 (1992) とラリー・レッシグ『サイバースペースにおける憲法の読み解き』45 Emory L. J. 869, 895 (Summer 1996) (引用元:ミシェル・フーコー『監獄の誕生』139-40頁 (アラン・シェリダン編訳, 1979年))。 22. 多くの点で、フーコー自身が最も関心を寄せていたのは、この分析の一部であり、ここでは断片的にしか追わない。精神疾患の治療や刑罰論に関する一連の著作 において、彼は、現代の学術的・知的「規律」の出現が、この細やかで日常的な行動規制と重要な形で相互に結びついていると論じた。同時に、人間科学に関す る初期の研究の一部をこの新たな理論的枠組みに組み込み直すことで、 「個人」という概念は分析の出発点となる自然発生的な事実ではなく、規律と監視の連鎖によって部分的に形成された結果であると示唆した。権力と知識の関連 性については別稿で論じた(James Boyle, The Politics of Reason: 批判的法理論と地域社会思想、133 U. Pa. L. Rev. 685 (1995年4月))、そして主体性の構築が及ぼす影響(ジェームズ・ボイル、主体性は可能か? 法理論におけるポストモダン的主体、62 U. Co. L. Rev. 489 (1991年))についても論じてきた。サイバースペースにおける主体性の構築については興味深い論点があるが、本稿の目的はより平凡なものだ。 23. ミシェル・フーコー『二つの講義』収録、マイケル・フーコー『権力/知識:選集インタビューとその他の著作 1972-1977』78頁、105頁(コリン・ゴードン編訳、1980年)。 24. ハード・ソフト両面による統制の役割を最もよく、そして往々にして唯一記録しているのはローレンス・レッシグである。「特定のコード体系に内在する価値そ のものに異議を唱えるわけではない。私の批判は、サイバー規制を『法』のみという観点で考える者たちに向けられている。法は技術変化の速度に影響を与える が、ソフトウェアの制約は自由をさらに大きく制限しうる。長期的には、 プログラマーが構築した枷こそが我々を最も強く拘束するだろう。」『サイバー権利を今こそ:インフラストラクチャーにおける専制』Wired 5:07 (1997年6月) http://wwww.wired.com/wired/5.07/crn/index.html 参照。またローレンス・レッシグ『サイバースペースの領域』48 Stan. L. Rev. 1403, 1408 も参照。「よく構築されたシステムには、市民的不服従は存在しない。法がコードとなることは、正義の完璧な技術への第一歩だ。」 25. 比較せよ:47 U.S.C. §223(a)(1)(A)(ii)「わいせつ、淫ら、好色、卑猥、または不道徳」と§223(a)(1)(B)(ii)「わいせつまたは不道徳」、なら びに§223(d)(1) (B)「現代の地域社会の基準で明らかに不快な表現」と比較せよ。これらの用語はいずれも定義されておらず、互いに区別される意図があるかは不明である。 1996年電気通信法、Pub. L. No. 104-104、tit. V、§§ 501-61、110 Stat. 56 (1996)。下級審は一定の留保付きで、両表現をパシフィカ判決(FCC対パシフィカ財団事件、438 U.S. 726 (1978))で定義された「わいせつ」と同義と扱った。最高裁は、この法律の内部矛盾を軽視する姿勢を示さなかった。「CDAが第五修正条項に違反する ほど曖昧であるか否かにかかわらず、その適用範囲に関する多くの不明確性は、第一修正条項の観点から問題となる。例えば、CDAの二つの部分では異なる言 語形式が用いられている。第一部は『わいせつ』という語を用い、 47 U.S.C.A. §223(a) (Supp. 1997) であるのに対し、第二部は「文脈において、現代の地域社会の基準で明らかに不快な表現を用いて、性的または排泄行為もしくは器官を描写または記述する」素 材について言及している。§223(d)。(d) である。いずれの用語も定義されていないため、この言語上の差異は、二つの基準が互いにどう関連し、具体的に何を意味するのかについて、発言者に不確実性 を引き起こすだろう。」レノ対ACLU事件、No. 96-511、 WL 348012 (U.S. June 26, 1997)。おそらく窮地に追い込まれた政府は、本件において同法が「商業ポルノグラフィー」のみを規制する意図であったと主張する戦略を取った。この表 現は同法のどこにも見当たらない。この主張は、下級審の三審裁判官パネル(ACLU v. Reno, 929 F. Supp. 824, 854-55 (E.D. Pa. 1996))、最高裁判所(Reno v. ACLU at __)の両方で退けられた。 26. ACLU, 929 F. Supp. 824 (E.D. Pa. 1996) 参照。CDAを違憲とした地方裁判所は、「インターネットの強みが混沌であるのと同様に、我々の自由の強みも、修正第一条が保護する束縛されない言論の混 沌と不協和音に依存している。これらの理由から、私は躊躇なくCDAが表面的には違憲であると判断する」と述べた。同判決883頁(ダルゼル判事、賛同意 見)。 27. Reno v. ACLU, No. 96-511, WL 348012 (U.S. June 26, 1997). 28. ACLU v. Reno, 929 F.Supp. 824, 832 (E.D. Pa. 1996).. (事実認定について論じている) " インターネットには中央集権的な保管場所、制御点、通信経路が存在せず、単一の主体がインターネット上で伝送される全情報を制御することは技術的に不可能 である。」 ただし、レンキスト最高裁長官の口頭弁論における質問を参照(1997年6月24日アクセス)<http: //www.aclu.org/issues/cyber/trial/sctran.html> しかし、もし(インターネット上の不適切な表現の)70%が保護され、30%が保護されないなら、それが法律の合憲性に対するどんな反論になるというの か?」 29. チャールズ・ネッソン&デイヴィッド・マーグリン『インターネットが修正第一条と出会った日:時間と通信品位法』10 Harv. J.L. & Tech. 113, 115 (1996年秋号)。 30. バトラー対ミシガン州事件、352 U.S. 380, 383 (1957)、サブル・コミュニケーションズ対FCC事件、492 U.S. 115, 127 で引用。 31. 1996年電気通信法、公法第104-104号、110 Stat. 56 (1996) (47 U.S.C. §223(e)(5)(A) に編入予定)。 32. 1996年電気通信法、公法第104-104号、110 Stat. 56 (1996)(47 U.S.C. §223(e)(5)(B)に編入予定)。 33. 1996年電気通信法、公法第104-104号、110 Stat. 56(1996年)(47 U.S.C. §223(e)(5)(A)に編入予定)。 (5) 本条(a)(1)(B)項または(d)項に基づく訴追、もしくは本条(a)(1)(B)項に定める活動のための施設利用に関する本条(a)(2)項に基づく訴追に対しては、人格が抗弁事由となる。 (A) 当該各号に規定する通信への未成年者のアクセスを制限または防止するため、状況に応じた合理的かつ効果的かつ適切な措置を誠実に講じたこと。これには、利 用可能な技術で実現可能なあらゆる方法を含む、未成年者を当該通信から制限するためのあらゆる適切な措置が含まれる。 34. Paul Resnick および Jim Miller, 「CDA の明るい面」, Wired (1996) vol. 4(8) 109頁を参照。 35. 概説については、Albert Vezza, 「インターネットコンテンツ選択プラットフォーム:その機能とは?」(1997年6月24日閲覧)<http: //www.w3.org/PICS/951030/AV/StartHere.html> を参照。PICSの批判については、Lessig, 「サイバー権利を今こそ:インフラにおける専制」前掲注24を参照。 36. 第一者評価とは、情報を投稿した人格自身による評価を指す。第三者評価とは、他の主体による評価を指す。World Wide Web Consortium, PICS Statement of Principles (1997年6月24日閲覧) <http://www.w3.org/PICS/principles.html> 37. Owen M. Fiss, Free Speech and Social Structure, 71 Iowa L. Rev. 1405, 1424-25 参照(「今日、公平原則の廃止は『規制緩和』の一例として片付けられる。しかし、この裁判所の姿勢と、その基盤となる[修正第一条]の伝統には、深く遺憾 に思う点が多い。受け継がれた伝統は、もはや存在せず、我々の記憶を超える世界を前提としている。つまり、主要な政治的フォーラムが街角であった世界であ る。」)、『分裂したリベラリズム』 (ウェストビュー・プレス、1996年)、J.M. バルキン、「多元主義に関するある種の現実主義:憲法修正第一条に対する法的現実主義的アプローチ」、1990年デューク法学ジャーナル375頁 (1990年)(「実質的な過度の広範性や曖昧性を構成するものを評価するにあたり、世界の仕組みに関する常識的判断を用いることは不適切ではないと思 う。公的権力と私的権力の区別は重要だが、私にとっては、法令が適用される標準的な事例においてどのような権力関係(公的・私的を問わず)が存在するかが さらに重要である。」)、 リチャード・デルガド、「修正第一条形式主義は修正第一条法実証主義に道を譲りつつある」、29 ハーバード・クリミナル・リソルーション・アンド・コモン・ロー・レビュー 169 (1994年冬号)(「しかし、新たな[法実証主義的]パラダイムへの移行は、まだ完全とは程遠い。」 )。ただし参照:スティーブン・G・ゲイ、「ポストモダン検閲理論への異議」、145 U. Pa. L. Rev. 193, 195-97 (1996年12月)参照(「デルガドやその他の進歩的な修正第一条批判者が称賛する理論的進展は、実際には進展などではない。それらは単に、現代の修正 第一条法理学の始まり以来、政府が市民の言論(および思想)を統制する権限を正当化するために用いられてきた議論の改装版に過ぎない。... さらに、新たな検閲者たちの目的が異なる場合であっても、言論に対する政府統制を支持する彼らの理由は、反動的な先人たちと本質的に変わらない。...こ の新世代の政治的に進歩的な法学者たちが提示するポストモダン検閲理論は、進歩的でもなければ、そもそも「ポストモダン」ですらない。結局のところ、それ は単なる検閲に過ぎない。」) 38. 概説については、キャスリン・マンロー『フィルタリング・ユーティリティーズ』PCマガジン第16巻第7号(1997年4月8日)235頁(各種フィルタリングソフト製品の解説とレビュー)を参照。 39. この議論の詳細版については、James Boyle et al., Before the Supreme Un-Court of the United States (1997年6月24日閲覧) <http://www.wcl.american.edu/pub/faculty/boyle/unreno.htm> (スカリア判事の反対意見) 40. 「こうした進展にもかかわらず、サイバースペースの変革は完了していない。ゲートウェイ技術はワールドワイドウェブ上で既にしばらく利用可能となっている が、同上、845頁;Shea v. Reno, 930 F. Supp. 916, 933-934 (SDNY 1996)、全てのウェブ発信者が利用できるわけではない。929 F. Supp., at 845-846, また、技術的に実現可能になり始めたばかりである。連邦当事者側意見書37-38頁。ゲートウェイ技術はサイバースペースに遍在しておらず、それなしでは 「年齢確認の手段が存在しない」ため、サイバースペースは依然として大部分がゾーニングされていない状態であり、ゾーニングも不可能である。929 F. Supp., at 846; Shea, supra, at 934. ユーザーベースのゾーニングもまだ初期段階にある。これを効果的にするには、(i) 合意されたコード(または「タグ」)が存在すること、(ii) スクリーニング機能を持つソフトウェアやブラウザが「タグ」を認識できること、 そして(iii)それらのプログラムがインターネットユーザーに広く入手可能であり、広く使用されている必要がある。現時点では、これらの条件のいずれも 満たされていない。フィルタリングソフトは「今日では広く使われていない」し、「フィルタリング機能を持つブラウザはごくわずかである」。Shea, 前掲判例, 945-946頁。さらに、それらのプログラムが認識する共通の「タグ」は存在しない。929 F. Supp., 848頁; Shea, 前掲判例, 945頁。」Reno v. ACLU, No. 96-511, WL 348012 at 24 (U.S. June 26, 1997) (O'Connor, J., concurring in part and dissenting in part). 41. クリントン大統領のウェストバージニア州ブリッジポートにおけるタウンホール会議での発言(1997年5月22日)「我々がすべきことは、テレビ向けに開 発中のVチップのようなもの、つまりインターネット向けの同等のものを開発することかもしれない。技術的にはインターネットの方が難しい。…しかし、それ が解決策だと思う。テレビ向けのVチップのようなものだ。我々はそれに取り組んでいる。」 42. 例えば、エド・マーキー、エンパワーメント法(連邦文書クリアリングハウス、1997年)(1997年6月19日付プレスリリース)を参照。 43. デクラン・マッカラー&ブロック・ミークス「王国への鍵」(1997年6月24日閲覧)<http: //www.eff.org/pub/Publications/Declan_McCullagh/cwd.keys.to.the.kingdom.0796.article> 44. 前掲注参照 45. ギータ・アナンド、「図書館、ネットアクセス制限を承認;妥協案は児童用コンピュータのみにフィルタソフト導入を要求」、ボストン・グローブ紙、1997年3月22日付、A1面。 46. マーク・フェランティ、「サイトフィルタリング問題が州レベルへ」、インフォワールド、1997年4月21日、60頁。 47. エド・マーキー、「エンパワーメント法」(連邦文書クリアリングハウス1997年)(1997年6月19日付プレスリリース)。 48. 私の論文が提起する問題を軽率に無視する形で、民間技術検閲の政治性に関する最良の調査報道と議論は、サイバージョーナリストのデクラン・マッカラーと彼 の「検閲と闘え」ディスカッションリストによって行われてきた。(ミークス&マッカラー『王国の鍵』、前掲注__参照) ある意味で、これは先に論じた問題、すなわちネットの政治は流動的であり、従来の政治思想や理論の枠組みがそこでははるかに変容しやすいという点を浮き彫 りにする。 49. 「(マッカラーとミークスの記事による暴露に)多くの人々が驚いたとはいえ、歴史的観点からは完全に予測可能なことだった。自由な電子通信の未来に関する 議論の多くは、社会的真空状態の中で、極めて単純化された視点(私はこれを『ネット・リバタリアン』的思考と呼ぶ)から行われている。。政府の行動は悪、 私的行動は善という視点ゆえに、複雑な社会システムや、私的当事者が検閲の代理人として行動する可能性について考えることを強く拒む傾向がある。」セス・ フィンケルスタイン『インターネット遮断プログラムと民営化された検閲』The Ethical Spectacle、1996年8月 <http://www.spectacle.org/896/finkel.html> 50. 参照:James Boyle, Intellectual Property Online: A Young Person's Guide, 10 Harv. J. L. & Tech. 47 (1996); James Boyle, Shamans, Software, and Spleens 18-20, 51-61, 162-63 (1996); James Boyle, Q: Is Congress turning the Internet into an information toll road? イエス:上院はニュースや教育に必要な電子文書の『フェアユース』を削り取ろうとしている、インサイト、1996年1月15日号;ジェームズ・ボイル、売 り渡されたニューヨーク・タイムズ、1996年3月31日、§ 2、2頁。 51. ニコラス・ネグロポンテ『デジタル時代を生きる』(1995年)参照。 52. 参照:ジョン・ペリー・バーロウ『瓶なしのワイン販売:グローバルネットにおける精神の経済学』 <http://www.eff.org/pub/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/idea_economy_ article.html> 53. 米国商務省情報インフラタスクフォース『知的財産と国民情報インフラ:知的財産権作業部会報告書』114-24頁(1995年9月)(「白書」); James Boyle, 『オンライン上の知的財産:若者の人格のためのガイド』, 10 Harv. J. L. & Tech. 47, 58-111 (1996); ニヴァ・エルキン=コーレン「著作権法と情報スーパーハイウェイ上の社会的対話:掲示板運営者の著作権責任に対する反論」、13 Cardozo Arts & Ent. L. J. 345頁(1995年);参照、Religious Technology Center v. Netcom, 907 F. Supp. 1361, 1377頁(N.D. Calif. 1995年) (ISPに対する厳格責任は「ユーザーがユーズネットニュースグループに侵害作品を投稿した場合、あらゆるアクセスプロバイダーやユーザーが責任を問われ ることになるため、インターネットの利用を萎縮させる」と述べている。同上 1377頁) 54. 参照:1995年NII著作権保護法、上院法案1284号、第104議会(1995年)、下院法案2441号、第104議会(1995年)。 55. WIPO著作権条約(1996年12月23日、CRNR/DC/94)(1997年6月26日閲覧) <http://www.wipo.org/eng/diplconf/distrib/94dc.htm>; また、WIPOニュース(1997年6月26日閲覧)<http://www.hrrc.org/wiponews.html>(外交会議に おける熟議の経緯を詳述)も参照。 56. ジェームズ・ボイル著『オンライン知的財産:若者の人格のためのガイド』10 Harv. J. L. & Tech. 47, 830194 (1996)(MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9th Cir.1993) を論じている)を参照. 57. 同上、103-04頁。 58. 宗教技術センター対ネットコム事件、907 F. Supp. 1361(カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所1995年)参照。また、プレイボーイ・エンタープライズ社対チャックルベリー出版事件、939 F. Supp. 1032 (1996); Sega Enterprises, Ltd. v. Maphia, 948 F. Supp. 923 (1996); 59. 製品に対する製造者責任を厳格に課す理由は複数ある。その一つは、国家が市場に出回る全ての製品と設計を検査することは不可能だと考えるからだ。単に製造 者に自社製品による傷害のコストを内部化させることで、強力な私的インセンティブを生み出し、それが内部的な審査と製品再設計の仕組みを促進する。 Guido Calabresi, The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis (1970) を参照。また、Guido Calabresi, First Party, Third Party, and Product Liability Systems: Can Economic Analysis of Law Tell Us Anything About Them?, 69 Iowa L. Rev. 833 原告は民間の検事総長となる。しかし、不法行為における厳格責任の適用というよく知られた例と、インターネットサービスプロバイダに対する厳格責任の課せ 方との間には、いくつかの顕著な相違点もある。製造物責任において、製造業者に厳格責任を課す従来の理由としては、以下のような主張がある。 彼らは一般的に、最も安価なコスト回避者である。つまり、損害を防ぐための変更を行うことで、損害に対する責任に最もよく対応できる。 彼らは一般的に損失分散に最も適している。つまり、避けられない損害や費用対効果のある損害のコストを、該当する商品消費者の適切なグループに転嫁する能力が最も高い。 製造者は知識と実効的な権力において有利な立場にある。少なくとも、比較的無力な個人消費者と比較すればそうだ。Escola v. Coca Cola Bottling Co., 150 P.2d 436, 440-43 (1944) (Traynor, J., concurring) 参照。 オンライン環境においては、これらの主張はいずれも明らかに正しいとは言えない。場合によっては、サービス提供者が大きな社会的コストを課すことなく、比 較的安価に違法コピーを防止できることもある。しかし多くの場合、その執行コストが利益を上回るように思われる。例えば、コンプライアンス確保に必要な取 引コストや、違法コピーが行われていないことを確実にするために加入者のフェアユース特権を過酷に制限することなどがその例だ。(ISPは検出された著作 権侵害の全コストを負担するが、公正利用制限による顧客へのコストを内部化する必要はないため、インセンティブは非対称的に消費者不利益となる)サービス プロバイダーによる執行の効率性コストはさておき、彼らが最も低コストな回避主体であるかという問題もある。多くの場合、著作権侵害のコスト回避に最も適 した立場にあるのは著作権者である。技術的解決策の開発であれ、著作権侵害の誘因を最小化する事業計画の微調整であれ、著作権者こそが最も低コストな回避 主体となり得る。これが真実ならば、権利行使を他者に依存させることはむしろ非効率的だ。 最もコスト回避効果が高い主体という問題を超え、損失分散の最適主体という問題もある。ここでもISPが適切な主体だと確信するのは難しい。経済分析家の 定説は「活動は完全なコストを内部化すべきだ」というものだ。財や活動のコストが、それを利用する者や活動に従事する者に転嫁されない場合、それらの個人 は非効率的な選択を行う。例えば、ガソリン価格がガソリンによる環境被害を反映していない場合、その被害は負の外部性となり、ガソリンは「真の」コストに 対して非効率的に価格設定される。では、違法コピーのコスト――すなわち著作権者の逸失利益――はどの集団に課すべきか?この問いは極めて興味深く、ここ で完全に掘り下げきれないほど多層的だ。情報財の違法コピーが課す「コスト」は、有形財の窃盗が課すコストと経済的に異なる点があるため、事態は複雑化す る。コンテンツ提供者として、私は安価だが「漏れやすい」媒体で商品を販売するという合理的な経済的判断を下せる。これにより広告・流通コストは低下する が、無許可コピーの流通量は増加する。無許可コピーの一部が私に利益をもたらすとさえ信じられるかもしれない――例えば私のワードプロセッサが業界のデ ファクトスタンダードになることや、私のバンドが最も知られる存在となることで、将来の製品市場を拡大するのだ。しかし経済分析が解釈上の問題に依存し、 それ自体が経済的基準で決定できない点を指摘する喜びはさておこう。少なくとも、違法複製のコストを転嫁すべき適切な対象が、当該商品の購入者ではなくオ ンラインサービスの利用者であるという見解には強い疑念がある。これは実際に、企業が独自の複製防止手法を開発する競争的インセンティブを積極的に損なう だろう。 最後に、マクファーソン夫人がビュイック社と対峙する際に生じる力と知識の非対称性は、マイクロソフトがネットコム社に執行業務を委託する場合ほど明白で はない。こうした理由から、ISPへの厳格責任の課せられ方は、欠陥製品製造業者への適用とは明らかに異なる様相を呈する。このスキームに利点があるとす れば、その利点は主にコンテンツ提供者に帰属する。このような計画は、権利者から執行コストを転嫁し、ネットの利益を享受しながらそのコストを完全に負担 せずに済むようにするものである。 60. ジョン・オースティン『法学講義』136頁(第5版、1885年)参照 61. 後述の注___参照。 62. WIPO著作権条約(1996年12月23日、CRNR/DC/94)(1997年6月26日閲覧)<http: //www.wipo.org/eng/diplconf/distrib/94dc.htm>; また、WIPOニュース(1997年6月26日閲覧)<http://www.hrrc.org/wiponews.html>(外交会議に おける熟議の経緯を詳述)も参照のこと。 63. 前掲注52の§1201を参照せよ。 64. 前掲注52の§1204を参照せよ。 65. 1996年電気通信法、公法第104-104号、110 Stat. 56 (1996)。 66. クリスティン・S・バーンズ著『児童保護:1996年電気通信法のVチップ規定』、7デポール・ロースクール・ジャーナル・オブ・アーツ・アンド・エン ターテイメント・ロー143頁(1996年)参照。David V. Scott, 「Vチップ論争:テレビの性描写・暴力描写の遮断と修正第一条」, 16 Loy. L.A. Ent. L. J. 741 (1996)。 67. ハワード・S・ダコフ「クリッパーチップ提案:その導入を不当に妨げている根拠のない懸念の解読」、29 J. Marshiall L. Rev. 475, 482-84 (1996)(政府の購買力を用いて事実上の暗号化システムを構築する手法について論じている); 参照:Richard L. Field, 1996年:電子現金法および米国電子銀行法における年間動向調査, 46 Am. U. L. Rev. 967, 993 (1997); Ira S. Rubenstein, 暗号化ソフトウェアの輸出規制 748 PLI/Comm 309 (1996); A. Michael Froomkin, 「隠喩こそが鍵である:暗号技術、クリッパーチップ、そして憲法」, 143 U. Pa. L. Rev. 709 (1995)。 68. Pub. L. No. 103 - 414, 108 Stat. 4279 (1994) (47 U.S.C.A. § 1001 -10 (Supp. 1995) に成文化) 69. 18 U.S.C. § 2703(c)(1)(C) (1994)。Susan Friewald, 「不確かなプライバシー:デジタル電話法後の通信属性」、69 S. CAL. L. REV. 949 (1996) 参照。 70. 17 U.S.C. §§ 1001-1010 (1994)。 71. イシエル・デ・ソラ・プール著『自由の技術』(ハーバード大学出版局、1983年)。 72. レスィグ著『サイバー権利今:インフラストラクチャーにおける専制』前掲注24を参照。 |

★ネットクラシー/ ネトクラシー(Netocracy)

| Netocracy

was a term invented by the editorial board of the American technology

magazine Wired in the early 1990s. A portmanteau of Internet and

aristocracy, netocracy refers to a perceived global upper-class that

bases its power on a technological advantage and networking skills, in

comparison to what is portrayed as a bourgeoisie of a gradually

diminishing importance. The concept was later picked up and redefined by Alexander Bard and Jan Söderqvist for their book Netocracy — The New Power Elite and Life After Capitalism (originally published in Swedish in 2000 as Nätokraterna : boken om det elektroniska klassamhället, published in English by Reuters/Pearsall UK in 2002). The netocracy concept has been compared with Richard Florida's concept of the creative class. Bard and Söderqvist have also defined an underclass in opposition to the netocracy, which they refer to as the consumtariat. |

ネトクラシーは、1990年代初頭にアメリカの技術雑誌『Wired』

の編集委員会によって生み出された用語である。インターネットと貴族階級を組み合わせた造語であるネトクラシーは、その力を技術的優位性とネットワーキン

グスキルに基盤を置く、世界的な上流階級を指す。これは、その重要性が徐々に低下しているブルジョアジーとして描かれるものとは対照的である。 この概念は後に、アレクサンダー・バードとヤン・セーダークヴィストが著書『ネットクラシー ― 新しい権力エリートと資本主義の後の生活』(2000年にスウェーデン語で『Nätokraterna : boken om det elektroniska klassamhället』として出版、2002年にロイター/ピアソールUKから英語版が刊行)で取り上げ、再定義した。 ネトクラシーの概念は、リチャード・フロリダの創造的階級という概念と比較されている。バードとセーダークヴィストは、ネトクラシーに対抗する下層階級も定義しており、それを「消費階級」と呼んでいる。 |

| The consumtariat Alexander Bard describes a new underclass called the consumtariat, a portmanteau of consumer and proletariat, whose main activity is consumption, regulated from above. It is kept occupied with private problems, its desires provoked with the use of advertisements and its active participation is limited to things like product choice, product customization, engaging with interactive products and life-style choice.[1] |

消費階級(コンシュームタリアート) アレクサンダー・バードは、消費階級という新しい下層階級について述べている。これは消費者とプロレタリアートの合成語であり、その主な活動は、上層部か ら規制された消費である。消費階級は、個人的な問題に忙殺され、広告によって欲望を刺激され、その積極的な参加は、製品の選択、製品のカスタマイズ、双方 向性のある製品との関わり、ライフスタイルの選択などに限定されている。 |

| Cyberdeutocracy Similar to netocracy, is the concept of cyberdeutocracy. Karl W. Deutsch in his book The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control[2] hypothesized about "information elites, controlling means of mass communication and, accordingly, power institutions, the functioning of which is based on the use of information in their activities." Thus Deutsch introduced the concept of deutocracy, combining the words 'Deutsch' and 'autocracy' to get the new term. Cyberdeutocracy combines 'deutocracy' with the prefix 'cyber-' and is defined as a political regime based on the control by the political and corporate elites of the information and communication infrastructure of the Internet space. As a tool of social control, Cyberdeutocracy allows elites to engage in the: destruction and/or transformation of existing meanings, symbols, values, and ideas generation of new meanings, symbols, values, and ideas introduction of these transformed and new meanings, symbols, values, and ideas into the public consciousness to shape society's perception of political reality. The term was coined by Phillip Freiberg in his 2018 paper "What are CyberSimulacra and Cyberdeutocracy?"[3] |

サイバーデウトクラシー ネットクラシーと同様に、サイバーデウトクラシーという概念がある。カール・W・ドイッチュは著書『政府の神経:政治的コミュニケーションと統制のモデ ル』[2]において、「情報エリートが、大衆コミュニケーション手段を支配し、それに応じて権力機関を支配する。その機能は、活動における情報の利用に基 づいている」と仮説を立てた。こうしてドイッチュは「ドイッチュ」と「独裁制」を組み合わせた新語「ドイトクラシー」を提唱した。サイバードイトクラシー はこれに接頭辞「サイバー」を付加した概念であり、インターネット空間の情報・通信インフラを政治・企業エリートが支配する体制と定義される。社会統制の 手段として、サイバードイトクラシーはエリート層に以下の行為を可能にする: 既存の意味・象徴・価値観・思想の破壊および/または変容 新たな意味・象徴・価値観・思想の生成 変容した意味・象徴・価値観・思想と新たな意味・象徴・価値観・思想を公共意識に導入し、政治的現実に対する社会の認識を形成すること この用語はフィリップ・フライバーグが2018年の論文「サイバーシミュラクラとサイバーデウトクラシーとは何か?」[3]で提唱したものである。 |

| Other usages Netocracy can also refer to "Internet-enabled democracy" where issue-based politics will supersede party-based politics. In this sense, the word netocracy is also used as a portmanteau of Internet and democracy, not of Internet and aristocracy: "In Seattle, organized labor ran interference for the ragtag groups assembled behind it, marshaling several thousand union members who feared that free trade might send their jobs abroad. In Washington, labor focused on lobbying Congress over the China-trade issue, leaving the IMF and the World Bank to the ad hoc Netocracy."[4] "From his bungalow in Berkeley, he's spreading the word of grassroots netocracy to the Beltway. He formed an Internet political consulting firm with Jerome ..."[5] |

その他の用法 ネットクラシーは「インターネットを基盤とした民主主義」を指すこともある。ここでは党派政治に代わって政策ベースの政治が主流となる。この意味では、ネットクラシーという語はインターネットと民主主義の合成語として用いられ、インターネットと貴族制の合成語ではない: 「シアトルでは、組織化された労働組合が背後で結集した寄せ集めのグループのために妨害工作を行い、自由貿易によって仕事が海外に流出することを恐れる数 千人の組合員を動員した。ワシントンでは労働組合が中国貿易問題で議会へのロビー活動に注力したため、IMFと世界銀行への対応は臨時のネットクラシーに 委ねられた。」[4] 「バークレーのバンガローから、彼は草の根ネットクラシーの理念を首都圏に広めている。ジェロームと共同でインターネット政治コンサルティング会社を設立し…」[5] |

| 1% rule (Internet culture) Algocracy Digerati Digital citizen Digital divide Group decision-making Indigo Era (economics) Influencer marketing Information ecology Information society Knowledge divide Power user Social marketing intelligence § Alpha users Uberisation |

1%ルール(インターネット文化) アルゴクラシー デジタルエリート デジタル市民 デジタルデバイド 集団意思決定 インディゴ時代(経済学) インフルエンサーマーケティング 情報生態学 情報社会 知識格差 パワーユーザー ソーシャルマーケティングインテリジェンス§ アルファユーザー ウーバー化 |

| References 1. Bard, Alexander; Sšderqvist, Jan (24 February 2012). The Netocracts: Futurica Trilogy 1. Stockholm Text. ISBN 9789187173004. Retrieved 3 March 2017. 2. Deutsch, K. (1966). The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. New York: Free Press. 3. What are CyberSimulacra and Cyberdeutocracy? 4. The New Radicals; Time; April 24, 2000 5. San Francisco Chronicle; January 15, 2004 |

参考文献 1. Bard, Alexander; Sšderqvist, Jan (2012年2月24日). 『The Netocracts: Futurica Trilogy 1』. Stockholm Text. ISBN 9789187173004. 2017年3月3日取得。 2. Deutsch, K. (1966). 『政府の神経:政治コミュニケーションと統制のモデル』. ニューヨーク:フリープレス. 3. サイバーシミュラクラとサイバーデウトクラシーとは何か? 4. 『ニュー・ラディカルズ』; 『タイム』; 2000年4月24日 5. 『サンフランシスコ・クロニクル』; 2004年1月15日 |

| Further reading Slavoj Zizek, Organs without Bodies, ISBN 978-0-415-96921-5 Gareth Morgan (1992), Images of Organization; ISBN 978-1-4129-3979-9 A Hacker Manifesto, ISBN 978-0-674-01543-2 |

追加文献(さらに読む) スラヴォイ・ジジェク『身体なき器官』ISBN 978-0-415-96921-5 ガレス・モーガン(1992)『組織のイメージ』ISBN 978-1-4129-3979-9 『ハッカー宣言』ISBN 978-0-674-01543-2 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Netocracy |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099