人類学はどこへゆく?

Quo Vadis, you Anthro?;

A

Graphic

Guide 134

| 134 |

人類学はどこへゆく? |

134.

人類学はどこへ行く? |

134.人類学はどこへ行く? 専門的職業としての人類学の歴史は、わずか1世紀ほどにすぎない。その後半の半世紀は、前半の半世紀を改革する歴史であった。人類学は、袋小路の危機に 入っている学問であり、差し迫った己の終焉を絶え間なく思考してきた。 アナザシ——【台詞】——「でも、人類学をすることは、果たして変化したのかな?」 アナザシ 「人類学は、折衷主義的な学問だったけど、ますますそうなっているね」 ロイ・ダンドラーデ(1995)は、アーネスト・ゲルナーの主張にこだまして、人類学が「議論のテーマをぴょんぴょん変えること」はいかに作動するのかに ついて整理する。調査・研究によって明らかになるのは、何か新しいことを生み出すためにますますの努力を要するような複雑性だけではない。何が発見されよ うと、それはますます興味深さを欠くようになっているということも明らかにするのだ。——「こうなると、多くの実践者は、他の項目にくら替えする。つま り、何か本当に興味深いものを発見できるだろうという、いくらか希望がある新しい仕事の方向へと乗り換えるのだ」。 人類学は、他者との対話というよりも、〈他者についての研究〉であり続けている。人類学は、他者の生活様式を普及させ、それは裕福な西洋消費主義のデザイ ナー装飾と化してしまった。エコツーリズムは、今や裕福な人びとが〈風変わりで趣のあるエキゾチックな人びと〉を訪問することを可能にし、人類学とは何か ということを彼らに示す見本となっている。人類学は、西洋と他者との間で、富の力や格差を対等にするためには役立ってこなかった。人類学者のなかには、そ うすべきだと個人的に強く考える者がいるにも関わらずである。 【台詞】バルトロメ=デ・ラス=カサス「これらの問いと不確かさはすべて、16世紀の我にとってもすでに馴染みがあるものだ」 【台詞】アナザシ「俺たちにとっても馴染み深いものだよ。まさにそれが連中が未だに拒んでいる点だよね」 【おしまい】にはならない文化人類学 ★ロイ・ゴールドウィン・ダンドラーデ(Roy Goodwin D'Andrade, 1931-2016) ・"Within American anthropology in the 1990s, D'Andrade was known for expressing reservations about mixing moral and scientific aims:[4] "our moral models about the anthropologist's responsibilities should be kept separate from our models about the world...Otherwise the result will be very bad science and very confused morality." [5]"- Roy D'Andrade. ★アーネスト・ゲルナー(Ernest André Gellner, 1925-1995) Roy D’Andrade (1995), echoing Ernest Gellner, sums up how anthropology operates as “agenda hopping”. Investigation reveals not only complexity, requiring more and more effort to generate anything new, but whatever is found seems less and less interesting. “When this happens, a number of practitioners may defect to another agenda – a new direction of work in which there is some hope of finding something really interesting.” Anthropology remains the “study of the Other” rather than a dialogue with the Other. Anthropology has popularized Other lifestyles that have become designer accessories of affluent Western consumerism. Eco-tourism now permits the affluent to visit the “quaint exotics” and sample for themselves what anthropology is all about. Anthropology has not assisted in equalizing power or disparities in wealth between the West and the Other, even if some anthropologists privately believe this should happen. |

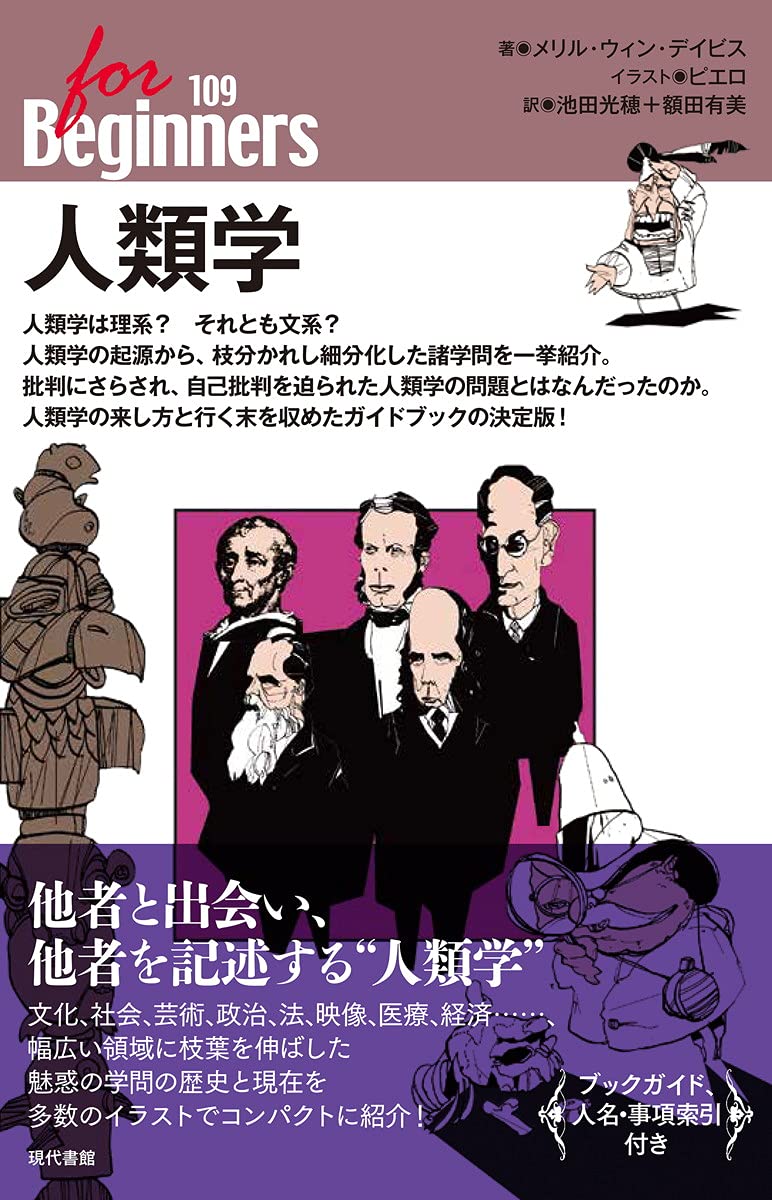

■ 教科書(Cultural Anthropology Remix 協賛):今回の教科書は Merryl Wyn Davies (1949-2021) が著者、Piero がイラストレーターによる、その名も『人類学を紹介する(Introducing Anthropology)』出版社は Icon Books, 2002 です。8年後に改定されて、Merryl Wyn Davies and PIERO, Introducing Anthropology: A Graphic Guide, Icon Books Ltd., 2010.となりました。いわゆる啓蒙のためのイラスト・ブックです。カルスタもとい、カ ルチュラル・スタディーズのものは日本語に翻訳されているのでな いだろうか。とってもおもしろい本です。文化人類学の現代の問題系 にまでしっかり踏み込んでい ますが、そのことを 明確するために、人類学の歴史的ルーツに遡り考察するという姿 勢が貫かれています。つまり、骨太の人類学史の教科書ともいえるべきものです。それが、な、なんと邦訳されました!!! メリル・ウィン・デイビス『人類学』池田光穂+額田有美訳、現代書館、2021年10月 ISBN-13 : 978-4768401095 [総合目次]

★ 著者紹介:Merryl Wyn Davies (1949-2021)

メ

リル・ウィン・デービス(1949年6月23日 -

2021年2月1日)は、ウェールズのイスラム教徒の学者、作家、放送作家でした。イスラム教を専門とし、ジアウディン・サルダールと共同で書籍や記事を

執筆しました。イスラム人類学の権威であり、ロンドンのムスリム研究所の所長も務めた。メリル・ウィン・デービスは、1949 年 6 月 23

日、ウェールズのマーサー・ティドフィルで生まれた。サイファースファ・グラマースクールで A

レベルを取得。ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジで人類学を学んだ後、放送局やジャーナリズムの分野でのキャリアをスタート。ウェールズの地方紙、

BBC ラジオを経て、BBC テレビの宗教番組で 10 年間働き、「Everyman」、「Heart of the

Matter」、「Global Report」[4] などの受賞番組や、シリーズ番組「Encounters with

Islam」に携わった。1981 年、31

歳でイスラム教に改宗。1985年にBBCを退職し、フリーライターとして、ロンドンを拠点とするイスラム教徒の雑誌「Inquiry」で働き始めた。

1990年代には、マレーシアの元副首相で、後に野党党首となったアンワル・イブラヒム氏の顧問およびスピーチライターを務め、マレーシアのテレビ局

TV3で「Faces of

Islam」シリーズを制作した。イブラヒム氏が逮捕されると、ウィン・デイヴィスは逃亡し、シンガポールに移住した。1996年に英国に戻り、英国イス

ラム教徒評議会のメディア担当官に就任した。2010年にロンドン・ムスリム研究所に入所し、所長に就任した。2018年に「第二の故郷」であるマレーシ

アに戻ったメリル・ウィン・デーヴィスは、2021年2月1日、クアラルンプールのペタリンジャヤで、長年の病気のため心臓発作で71歳の生涯を閉じた。

英語ウィキペディア"Merryl

Wyn Davies (1949-2021)"より

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099