在日外国人支援のための社会調査技法について

Social Research for Multi-ethnic Plural Societies in Japan

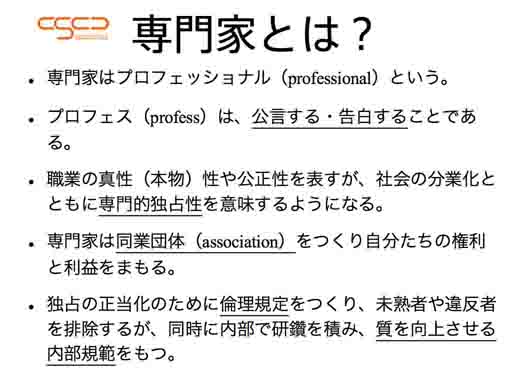

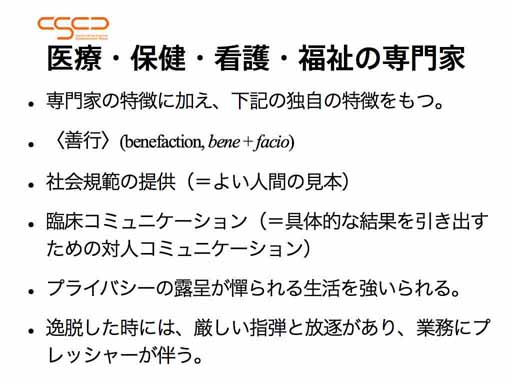

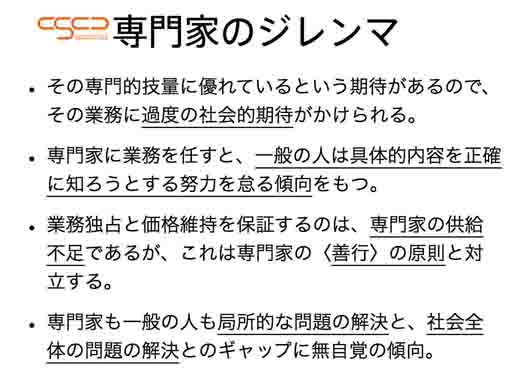

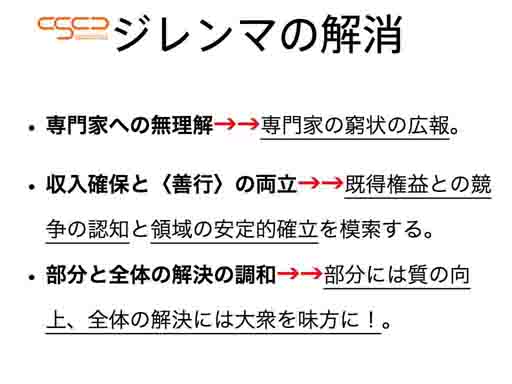

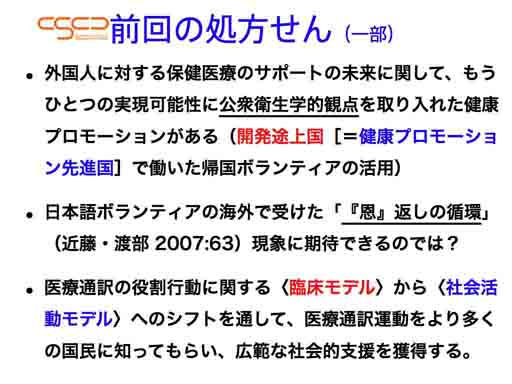

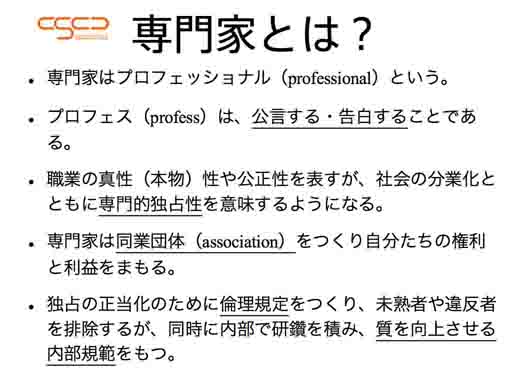

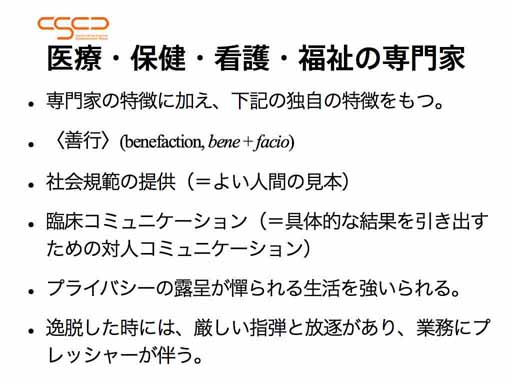

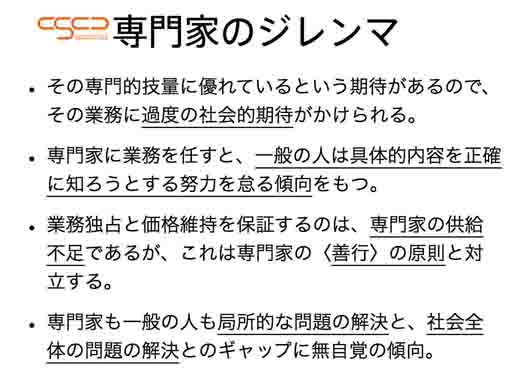

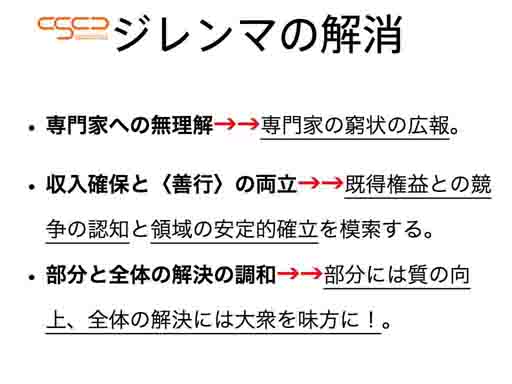

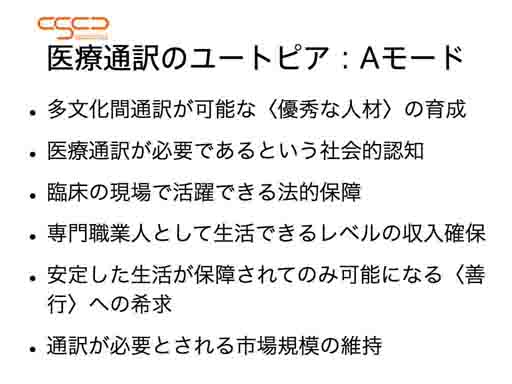

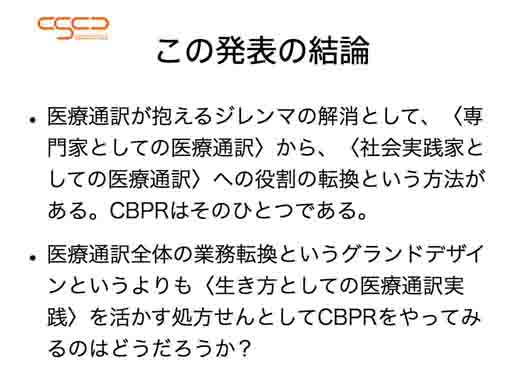

医療・保健・看護・福祉などの領域の専門家は、その職業選択動機、具体的な結果を引き出すための対人コミュニケーション(=臨床コミュニケー ション)という実践、社会から期待されている職業役割などの相互作用の複雑な過程の中で生きている。そのため多くの専門家の間で〈不幸な人を救済したい〉 という職業的道徳観が持たれている。しかしながらこの問題解決の規模が自己の処理能力を超える場合、専門家の常として各人が発揮できる能力の範囲は限られ ているため、専門家はつねにジレンマに苛まれる。

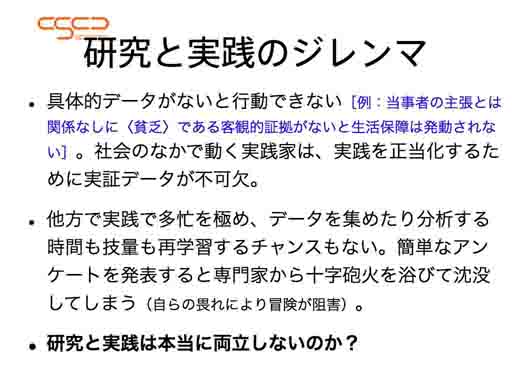

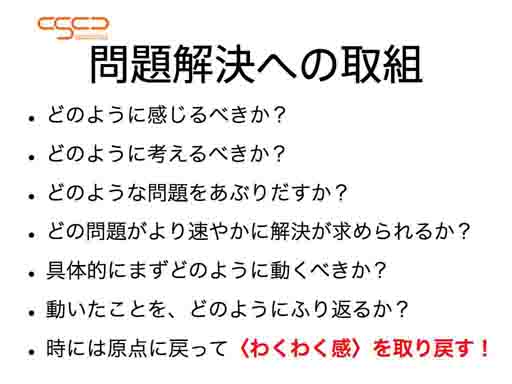

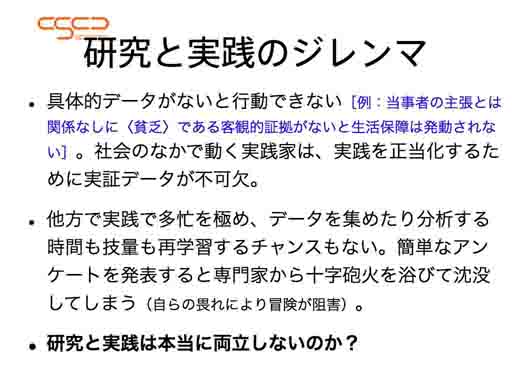

在日外国人支援という道徳的目的をもつ専門家にとって、これに関する人口や傷病、疫学あるいは関連する社会経済的データは不可欠であるが、こ れらのデータは専門家が現場でその力量を発揮するためにはまだまだ不足している。そこでさまざまな社会調査技法がもたらすデータが有用性をもつと期待され ている。しかしながら方法論に関する吟味が十全に進んでいるわけではない。

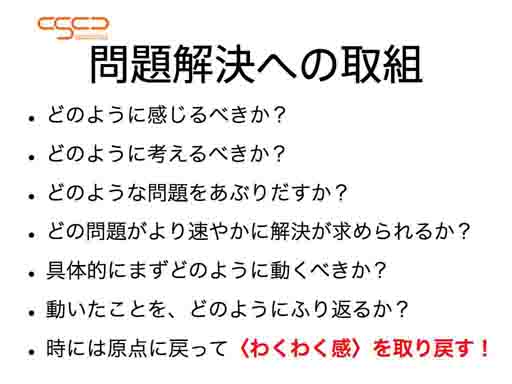

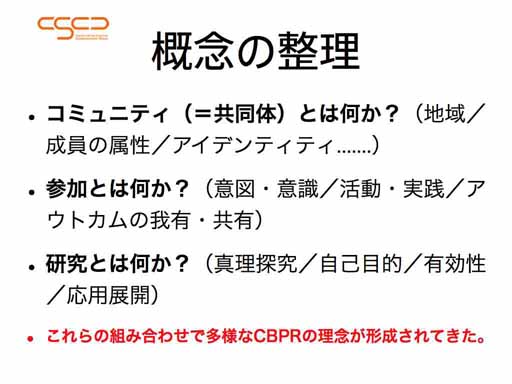

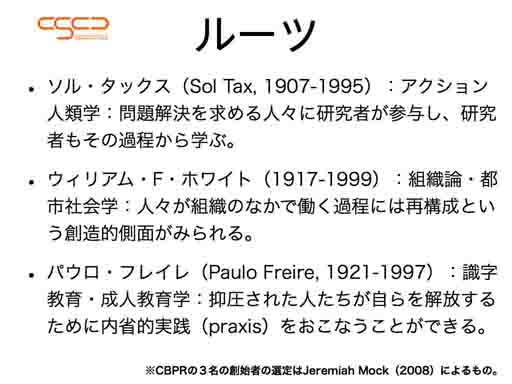

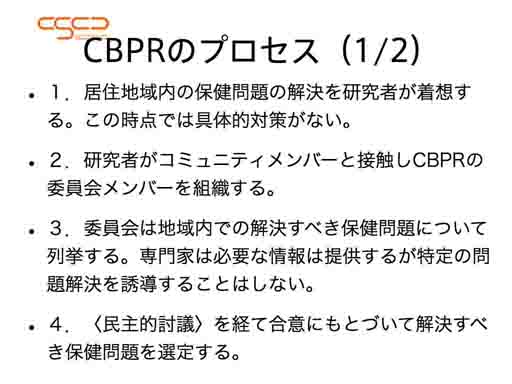

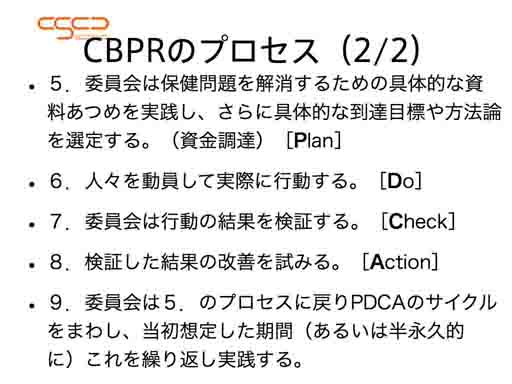

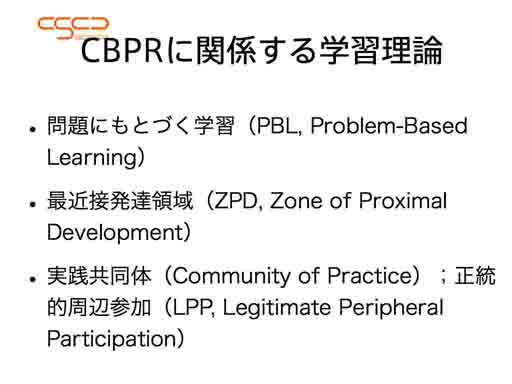

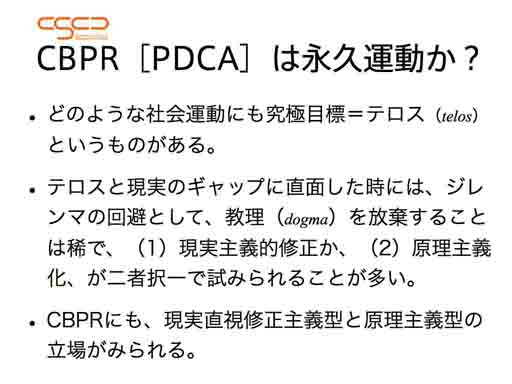

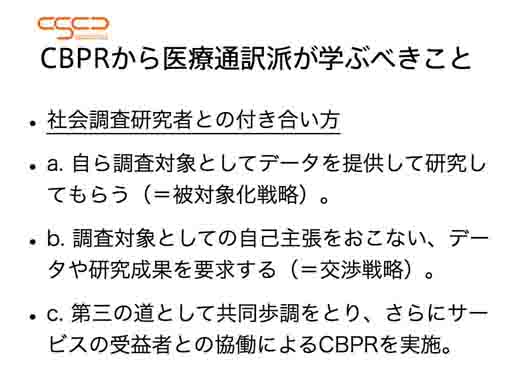

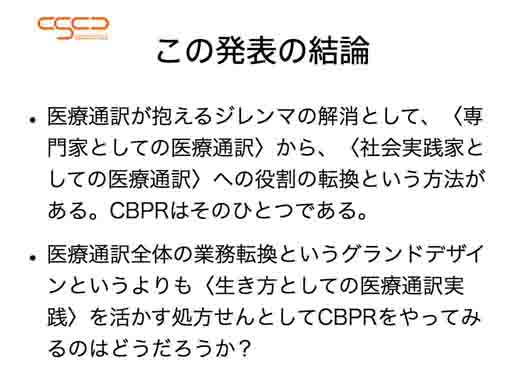

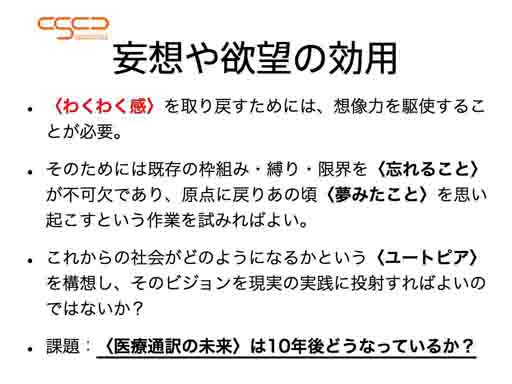

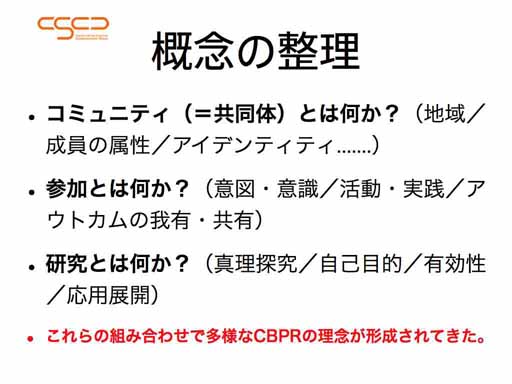

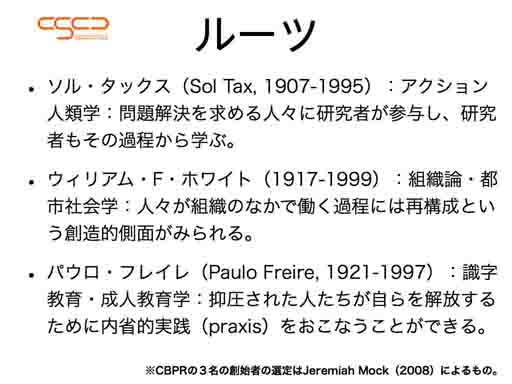

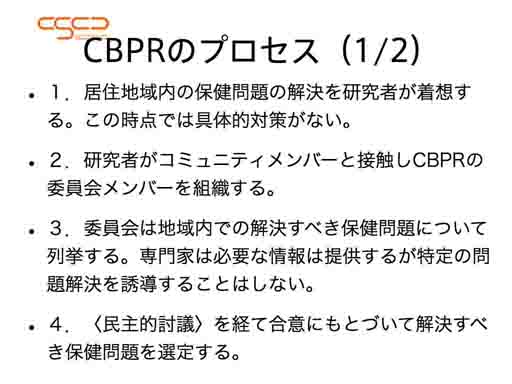

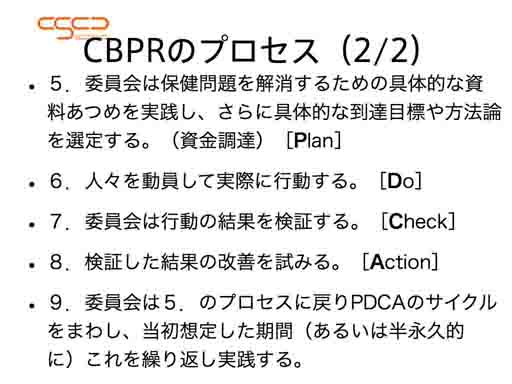

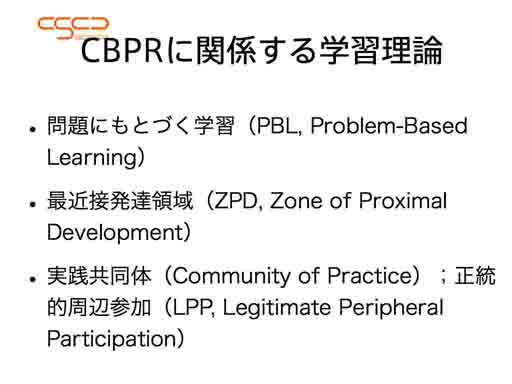

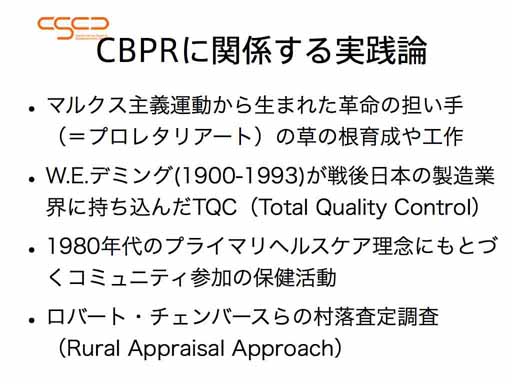

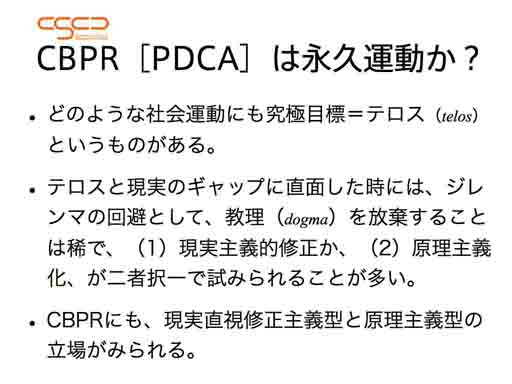

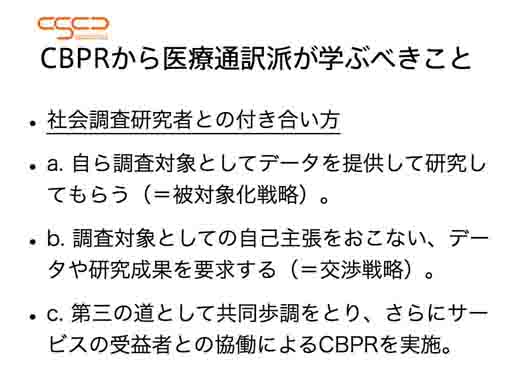

人文社会学の調査研究は久しく、社会を客観的に外からながめる理論的ないしは価値中立的アプローチと社会に積極的に介入支援する応用的ないし は実践的アプローチに二分され、それらが対立するものとして捉えられ、また両者はさまざまなレベルで論争を繰り広げてきた。これらの対立を調停するために 考えられた応用学サイドからの提案が「コミュニティにもとづく参加型研究」(Community-Based Participatory Research, CBPR)である。はたしてCBPRは社会問題の解決にどのような貢献をするだろうか。

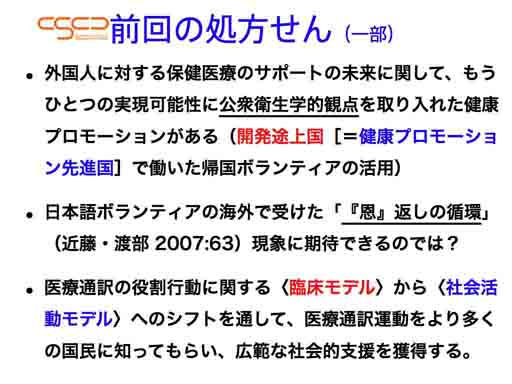

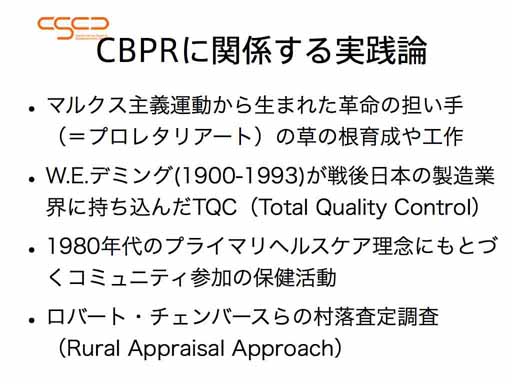

本発表は、海外の開発途上地域でのコミュニティをターゲットにしたプライマリヘルスケア[=専門家が改善要求プランを提示する]、ロバート・ チェンバースらの村落査定調査(Rural Appraisal Approach)[=専門家が対話をもとに住民の要求を査定する]、CBPR[=住民は同資格の調査者として位置づける]などを紹介し、それらの可能性 と限界などを多角的に考察したい。

第18回びわ湖国際医療フォーラム、ピアザ淡海(おうみ)、2009年1月10日

文献

その他の情報

| 1 |

|

| 2 |

|

|

3 |

|

4 |

|

5 |

|

6 |

|

7 |

|

8 |

|

9 |

|

10 |

|

11 |

|

12 |

|

13 |

|

14 |

|

15 |

|

16 |

|

17 |

|

18 |

|

19 |

|

20 |

|

21 |

|

22 |

|

23 |

|

24 |

|

25 |

|

26 |

|

27 |

|

28 |

|

29 |